التخيُّل التأويلي للتاريخ في الرواية العربيَّة

شاكر الغزي

في تلك الليلة أوفد الربُّ كبيرَ الملائكة جبريل إلى النبي محمد، فأمسك بيده وجرّه إلى حرم الكعبة. هناك كانت البُراق في انتظارهما لكي تحملهما على جناح السرعة إلى المكان الذي شاءه الربُّ لهما.

هذه الأسطر هي أولى كلمات افتتاحية رواية "فارس المعبد" للروائي السويدي يان غيو، الصادرة في عام 1999. ولن يستشعر القارئ غرابة هذا المفتتح، لا سيما أنه اطلع في الصفحة السابقة على استهلال الرواية الذي يقول:

﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير﴾.

مقدّمة:

كان يان غيو متأثّراً إلى حدٍّ كبيرٍ بالروائي الاسكتلندي والتر سكوت (1771 ـــ 1832) المؤسس الحقيقي للرواية التاريخيّة عالميّاً، والذي كان يمزج في روايته التاريخيّة بين الأحداث والمرويات وبين الاجتهاد الخيالي.

وبحسب الباحث والروائي العراقي سلام عبود، فإنّ والتر سكوت بنى روايتيه التاريخيتين إيڤانهو (1820) والطلسم (1832) على خطين روائيين: خطّ تاريخي واقعيّ، وخطّ شخصي عاطفيّ خيالي، ينسجه سكوت لربط أطراف الحدث التاريخي، وجعلها جزءاً من الحبكة الروائيّة.

ففي إيڤانهو يحتل الخطّ التخيلي المساحة الكبرى من النص الروائي، إلى الحد الذي يجعل التاريخ إطاراً زمنيّاً يوثق أساليب حياة الناس وعاداتهم، حين يعود الفارس إيڤانهو من فلسطين إلى إنگلترا المنقسمة على نفسها، وهو يحمل خبرات الحرب والإدارة السياسية، وجرعة عالية من الوعي المقارن، الذي هو نتاج التلاقح الحضاري بين شعوب وأديان متحاربة.

ولعلّ أول المتأثرين العرب بسكوت هو الروائي جرجي زيدان (1861 ـــ 1914) الذي أصدر ثلاثاً وعشرين رواية. وربّما اختلف زيدان عن سكوت في اهتمامه بالحدث التاريخي على حساب الشخصيات وتفاصيل البيئة الروائيّة، ولكنّه يتشارك معه في بناء الهيكل العام للرواية، إذ يتحرّكان كلاهما في مسارين: تاريخي واقعي وعاطفي متخيل.

ويشير سلام عبود إلى أنّ روايات جرجي زيدان، ومحمد فريد أبو حديد (1893 ـــ 1967)، وعبد الحميد السحّار (1913 ـــ 1974) هي روايات تاريخية تقليدية تولي عنايتها بالمتن التاريخي وتخلص للحدث التاريخي إخلاصاً حكائيَّاً، لا وظيفيَّاً.

ويكمن خطر هذه الروايات التقليدية في سعيها الدؤوب إلى محاكاة التاريخ ومتابعة مساراته العامة بدوافع ورغبات توثيقيَّة بحتة، لا سيما في حال عمد أو وجّهَ الروائي إلى تضليل القارئ، وجعله يتأرجح بين التصديق والتكذيب، أو على الأقلّ زرع فكرة التشكيك في وعيه وتشويش معارفه.

وإلى جانب الروايات التاريخية التقليدية، هناك روايات تاريخية معاصرة أكثر ميلاً إلى الحداثة، وهذه فضلاً عن نسيجها المعقد، ففيها كمّ هائل من الاحتيال المهاري الحاذق؛ إذ تُفعِّل البيئة والحدث والحقائق التاريخيَّة عضويَّاً، وتعيد نسجها داخليَّاً في محتوى جديد، يندر أنّ تفكّ أسراره وطلاسمه المستغلقة.

ويضيف عبود: (وإذا كان قرَّاء النمط الأول يقعون في فخ الشك، فإنَّ قرَّاء النمط الثاني مرغمون على الاستسلام التام للنص وشروطه الفنية، وتقبُّل ما يعرضه من مزج للتاريخ بالمتخيل على أنه وحدة متكاملة، لا تقلِّد التاريخ، ولا تقتفي أثره، إنما تصنع واقعاً سرديّاً على أنقاض واقع التاريخ المتحقق أو المروي).

تبعاً لما سبق، يكون هنالك دائماً تاريخان: التاريخ الواقعي، ونقصد به الزمان الذي وقعت فيه الأحداث ضمن إطارها الموضوعي الحسّي المعلوم.

والتاريخ المرويّ، سواء كان شفاهياً أم كتابياً، وهذا التاريخ ليس جزءاً عضوياً من الحدث التاريخي، ولكنه سيصبح تاريخاً لصلته التفاعليَّة مع حدث تاريخي فعليّ!.

بعبارة أخرى لدينا تاريخ واقعي وصورة تاريخية.

ومكمن الخطورة الحقيقة في أننا نتعامل مع الصورة التاريخية على أنها تاريخ، بل نسميّها كذلك، ونصرّ على تلك التسمية، وهي ليست سوى ردود فعل بشرية ذاتية على حدث تاريخي موضوعي، وهذه الصورة يندر أن تكون موضوعية أو طبق الأصل؛ لأنها غير مستقلة عن الوعي البشريّ الذي يتأثر ويستطيل ويُضلَّل ويُضلِّل!.

وهذه الصورة يمكن أن نسميها بالتأويل التاريخي أو التأوّل التاريخي ونعني به التاريخ التصورّي الذي يعيد رسم ملامح التاريخ الفعلي على نحوٍ قد يكون صادقاً أو مزيّفاً منحرف المسارات، وهو تاريخ ثالث يختلف عن التاريخ الفعلي الأول وعن روايته الصادقة والتي هي تاريخ ثانٍ يختلف قليلاً عن الأول.

وغالباً ما يتبادل التاريخان الفعليّ ونسخته المصوّرة موقع المرجعيَّة، ومن ثمَّ قد ينتج عن ذلك توهُّم الأصالة للنسخة المصورة على حساب التاريخ الواقعيّ، والخطورة الحقيقيَّة حين يحدث ذلك وفقاً لأخيلة ودوافع اجتماعية ونفسية وسياسية خفيّة.

وحيث أنَّ الأحداث التاريخيَّة لا يمكن نقلها إلّا من خلال ذاكرة سرديَّة يتحكّم فيها التأويل والتخيّل؛ لذا فإنّ المرويات التاريخية ستتحول إلى تاريخ مرويّ!.

الرواية وتأويل التاريخ

يرى فيصل درّاج أنّ التاريخ والرواية موضوعان مختلفان، فالتاريخ يستنطق الماضي والرواية تُسائل الحاضر، ولكن ذلك لم يمنعهما من الحوار والتلاقي، ففي ثلاثينات القرن الماضي وزّع المؤرخ الإنگليزي كولنجوود (الخيال الجبَّار) على الروائيين والمؤرّخين معاً.

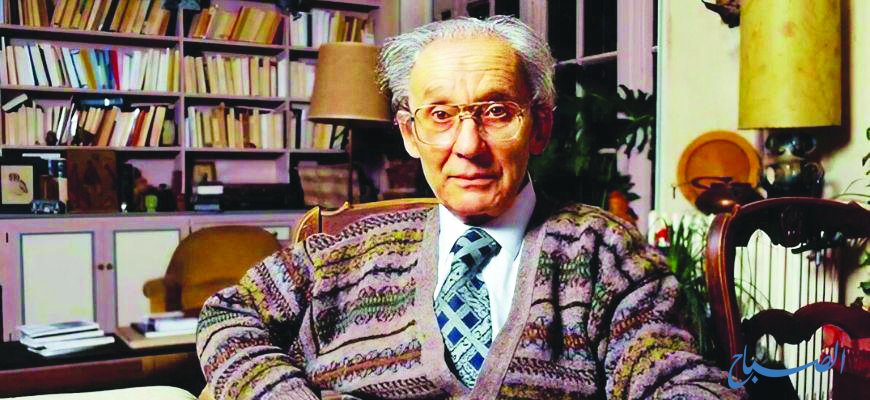

وكتب جورج لوكاتش (1885 ــ 1971) وهو يعرّف الرواية: (يقول الروائي نظرياً ما يقول المؤرخ اتكاءً على جوهر إنساني عصيّ على الثبات). ونقطة التقاء الرواية والتاريخ في نظر لوكاتش في البحث عن إجابة السؤال الجوهريّ: ما هو الإنسان؟ ولو من خلال العبرة والحكاية.

إذن، فالإنسان النوعيّ الذي يسوس الكون ويروّض الطبيعة هو جوهر العمل الروائي، وكذلك هو جوهر علم التاريخ. ومذ أدرك الإنسان أن وراء الواقع المعيش واقعاً آخر، كان التخيُّل رفيقه الأنجع والأنجح.

فالمكان الذي حدوده زنزانة بأربعة جدران وقضبان حديديَّة، يمكن أن يجعله التخيُّل أكثر اتساعاً.

ولا يعدُّ درّاج أنّ التخيّل التأويلي للتاريخ ينحصر في الماضي فقط، فيمكن تأويل الواقع على نحو من التخيّل، فيقترح تعبير (المتخيّل البرجوازي) وصفاً لما تضمنته روايات استندت إلى زمنها وتحرّرت منه، وهناك أيضاً روايات (الخيال العلمي) التي تستشرف المستقبل، أو تحاول رسم مسارات متوقعة له، والمستقبل تاريخ مدّخر لأنّه في حكم ما سيصبح تاريخاً.

ثمّ يلقي الضوء على بعض بوادر السرديّات العربيّة التي تُعدُّ الحجر الأساس الذي انطلقت منه الرواية العربيَّة، وهذه البوادر في معظمها استحضارات تاريخيّة جُنِّد فيها التخيّل بصورة مربكة، بل ومفضوحة أحياناً.

مثلاً، تعدُّ (ليالي سطيح) للشاعر حافظ إبراهيم (1872 ــ 1932)، إحدى السرديات العربية المبكرة، إذ صدرت في عام 1906.

ونرى في القسم الأول منها أنَّ الراوي يلتقي بسطيح الكاهن الجاهلي الذي تنبّأ بالإسلام وبعثة النبي، ويعرض عليه مشكلات المجتمع ومشكلات بعض أفراده، ويتلقى منه الرأي وبعض النبوءات.

وهنا يخلط حافظ إبراهيم السمّ بالعسل لقارئه فبينما ينتقد اللغة الهابطة للصحف ويطالب بالحرية، نراه يقفز به إلى المطالبة بالمساواة، ولا سيما بين الرجال والنساء، والمساواة مفهوم ضبابي يُوهِم بأنّه مرادف للعدل وهو من أضداده، ثمّ أن سطيح يتحوّل من واعظ وناصح ومتنبّئ إلى مبشّر بكاتب مغمور يعاني من إهمال الناس ورفضهم لآرائه في تحرير المرأة من الحجاب!.

ولعلّ هذا الكاتب الذي يبشّر له حافظ إبراهيم على لسان سطيح هو قاسم أمين الذي يصفه سطيح بأنّه (صاحب مذهب جديد ورأي سديد)، وهذه أخطر مخاطر التخيّل التأويلي للتاريخ حيث يصبح مؤدلجاً وموجّهاً.

وفي القسم الثاني من الكتاب يلتقي الراوي بابن سطيح، ويأخذه في جولة في المدينة يطلعه فيها على بعض مشكلات الأمة المصريَّة من خلال اللقاء ببعض الأفراد، أو زيارة بعض الأماكن كالملاهي.

(وإذا كان سطيح يقدّم ما يشبه النبوءات للراوي وللشخصيات التي يجلبها معه الأخير ليتنبّأ لهم الكاهن بما يكون من مشكلاتهم، فإنّ ابن سطيح يقدّم حلّاً للراوي، وللقرّاء، بعد أن يرى ما يرى، ويسمع ما يسمع، ويتأكد من أن الأمة المصريَّة الغارقة في المشكلات الأخلاقيّة والثقافيّة والاجتماعيّة، بسبب الاستعمار وبسبب طبيعتها الميّالة إلى الخضوع والخوف والتملّق والكسل، لا تحتاج إلى نبوءات، ولن يشفيها النقد، أو الكلام، أو الكتابة وحدها من غير اقتراح حل لأصل المشكلات كلها)( ).

التخيّل التأويلي

في أحيان كثيرة لا يمكن قول الحقيقة لعدّة أسباب، منها: عدم التوصّل إلى الحقيقة، ومنها: تقدير القائل أنّ السامع لا يدرك الحقيقة ولا يمكن له أن يستوعبها، ومنها: ضيق اللغة المستخدمة في التعبير عن الحقيقة.

وتبعاً لما تقدّم من أسباب وغيرها، يلجأ المتكلم إلى التأويل. ونحن نستخدم التأويل كثيراً في حياتنا اليوميّة قولاً وفعلاً.

والنقطة المهمة التي ينبغي الالتفات إليها هي أن التأويل ليس ضدّ الحقيقة أو نقيضها، بل في أحيان كثيرة يكون التأويل مفسّراً لها أو مقرّباً لها إلى الأفهام، ولكن في أحايين أخر قد يكون مضللاً ومموّهاً للحقائق. وهنا يكمن الخطر!.

ومثلما يحضر التأويل بفاعلية في حياتنا الحاضرة، فإنّ له حضوراً في الماضي والمستقبل أيضاً، وحضوره الماضوي نسميه تأويل التاريخ أو التأوّل التاريخي، وحضوره المستقبلي يمكن أن ندرجه ضمن ما يسمى بتأويل الثقافات.

ويختصر بول ريكور هذه التأويلات الثلاثة بقوله: حياة البشر تُدرك على نحو أسهل وأمتع حين يُجرَّب تمثيلها بالتخيلات التاريخيّة؛ لأنّ فهم الذات هو عملية تأويل، وتأويل الذات بدوره يجد في السرد واسطةً بامتياز.

والنقطة السرديّة التي يلتقي فيها التاريخ والخيال يُسميها بول ريكور بالهوية السرديَّة.

والتأويل الذي يمكن أن نقبل به، هو ما استند إلى آليات ومنطلقات معرفية منطقيَّة، وهو الذي نسميه بالتفسير، لأنّه شارح ومقرّب للحقيقة. وأما ما استند إلى الخيال المحض، فينحرف بالحقيقة ويشطّ بعيداً مغرقاً السامع والقارئ في غيابات لا قرار لها.