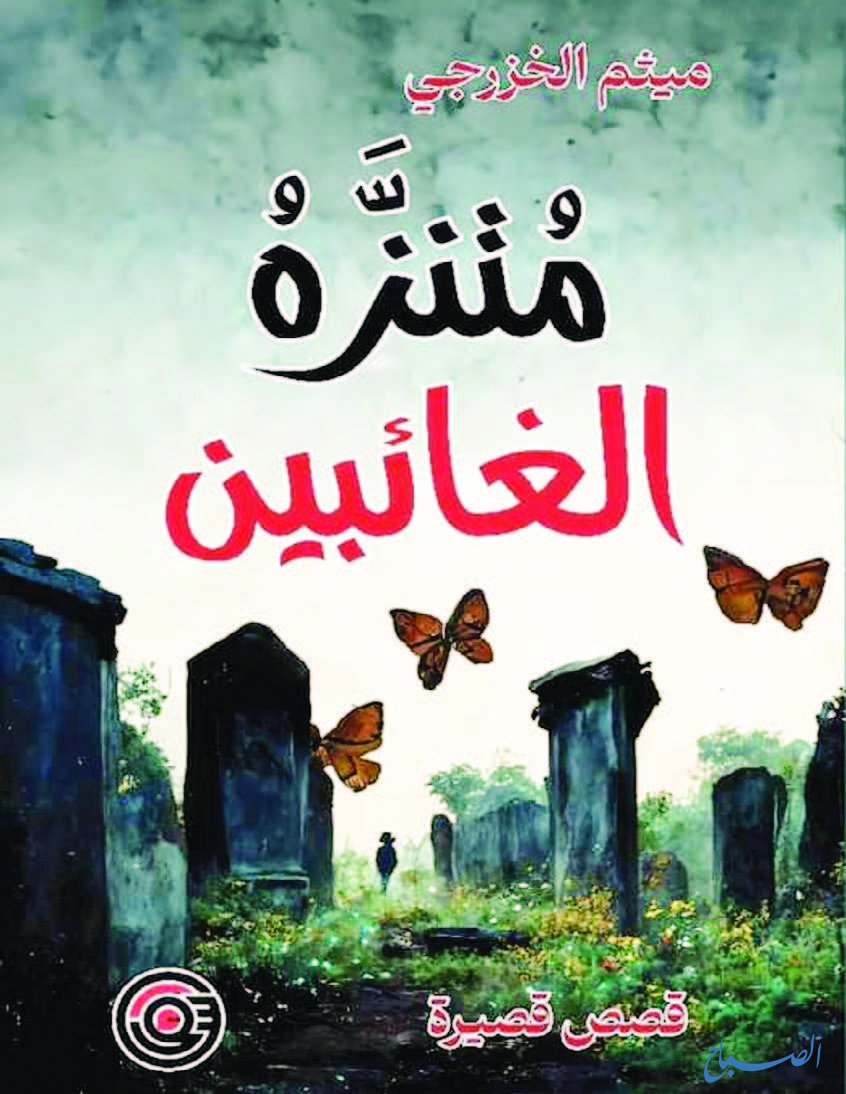

ذاتٌ مخبَّأة في متنزَّه الغائبين

رنا صباح خليل

ما هي الذات التي تعبر عنها هذه المجموعة القصصية؟

وما العلة التي تستبطنها من وراء كتابتها داخل نسيجها القصصي وهي تحمل دلالتها الكامنة في وضعها النفسي؟

هذان السؤالان أنتجتهما حالة من الإهاش التي يمكن أن تصيب القارئ بعدما يفرغ من قراءة المجموعة القصصية (متنزه الغائبين) لميثم الخزرجي، ذلك أنها تحرِّك التناقضات الصارخة في الإنسان وتغوص به نحو الأدغال النفسية الوئيدة للكائن البشري، وتؤوِّل المغاليق لتفتح بوابات الفقد والاغتراب وبذلك هي تبتعد عن ضحالة العمق السايكولوجي ناشدة الغور في المساحات القصيَّة للشعور على وفق رؤية منسوجة في مناطق التماسات بين الواقعي والهلامي، تُعمرها وتغمرها بياضات يصعب القبض عليها حتى نشعر أحياناً أننا نتجول في مصحَّة نفسية لا نقلِّب صفحات قصص لمجموعة قصصية، ففي قصة (الدائرة القصية) تتواطأ الفواعل الخارجية والداخلية لتوقفنا على المفهوم الجوّاني للاقتلاع الذي هو ليس اقتلاعاً هيِّناً كأن يكون لشجرة يابسة لا قيمة لها، إنما هو اقتلاع للأنوثة المتمثلة بجريمة قطع الثدي للمرأة التي تعاني انفصالاً وجودياً لذاتها وبالنتيجة أثمر ذلك الانفصال بتراً وانخلاعاً عن الحياة السليمة إلى عوالم غائرة بسوداوِّيتها، عوالم يبثُّ من خلالها القاص مجموعة من الأسئلة التي تلحُّ على عقل القارئ، وتفرض نفسها عليه، ليبحث لها عن إجابات مُرضية ومعقولة، ويتحرك صوب الحلول وفقاً للمعطيات التي تلقَّاها لتوِّه من الكاتب الذي كان أميناً في طرحه، رهيفاً في لغته، مجدداً في أسلوبه

التقني.

إن قراءة المجموعة القصصية هذه من شأنها أن تثير فينا الكثير من التأملات حول ما يقوم به القاص من سرد يمكن لنا أن نصفه بالقسوة، والأكثر من ذلك محاولة التمعُّن في هذا السرد المحكم الذي يدرك فيه القاص بيقين ما الذي يرغب في إيصاله للقارئ أو ما الذي يريد تقديمه في قصة( الدائرة القصيَّة) مثلاً من وصف للشرِّ والتنويع عليه والإيغال في أبشع أشكاله حين يتمثَّل بقيام الزوج بقطع ثدي زوجته لخلافه معها، ما هي إلا محاولة من لدن القاص لإعلاء سردية الإيذاء أو سردية الشر ومحاكاة تبعاتها سايكولوجياً على تلك المرأة الضحية حتى لتبدو لنا القصة في النهاية مكتملة فنياً، شديدة الاحتكام لدوافعها، مؤلمة إلى حدٍّ بعيد في شكلها الكتابي، حتى أن الألم يرافق المجموعة القصصية بأكملها لأن جميعها يعتمد حالة الفقدان وحالة الهَوَس بالمحيطين حباً، حتى يؤول بالشخوص الأمر في النهاية إلى الإصابة بعوارض نفسية وأمراض سايكولوجية يحاول القاص تفصيلها بشكل جليّ.

الرؤية السرديَّة للشخصيات

إن الكتابة في هذه القصص محفوفة بالمنقلبات السردية التي تقوِّض باستمرار ما تراكم لدى المتلقي من مدلولات، إذ لطالما كان «الخارق للواقع» صنفاً من صنوف الأدب المعبرة وبامتياز عن القلق الوجودي، والانفصال النفسي الناتج عن تلك المتغيرات (الاجتماعية، والنفسية المتلاحقة).

كما أنه يعد ذلك الأدب المعني بتقديم رؤية مختلفة عن حقيقة «الأنا» المتعارف عليها، تلك الأنا الفردية لا الجمعية كالتي تمثل حميد الجبران الفاقد لعائلته والمنتمي لصوت خفي خفت عند تيقُّنه ممن موتهم في قصة ( الماثل في الفراغ) التي فيها يسعى القاص إلى أن يحلل الحياة الذهنية للشخصية بعدما يعرضها علينا على أنه رسام كاريكتير فقد عائلته في إحدى الكوارث التي تُحدثها أخطاء التجارب في الفضاء الخارجي ولذلك يحتاج القاص في هذه القصة إلى أن يقف على المظاهر الأساسية للشخصية في محتواها الذهني، ويسعى إلى خلق صياغة درامية لنظام وبِنية أفكارها الواعية واللاواعية، وعرض كل ما تتأمله الشخصية، وما يضمُّه ذهنها من انشغالات وآراء وقيم ومنظورات خاصة تؤثر بشدة في رؤية الشخصية للعالم من حولها وهذه الرؤية تمثَّلت لنا هنا بذلك الصوت الذي كان يسمعه هو وحده وكأنه قادم من عالم آخر يدعوه للصمت مع الإنصات له وحده، الأمر الذي يُحدث اضطراباً ويخلق عدم استمرارية في نقل ما يشعر به في مسار فكري واحد بل إن الشخصية اختارت السكوت وعدم البوح مما يعني غياباً وانعداماً في الروابط المنطقية واللغوية فيحدث تكرار وحذف داخل العمليات الذهنية تلك، ويكون ذلك تصاعدياً فيزداد الاضطراب وتغيب الاستمرارية وتتهشَّم المنطقية كلما زاد التوغُّل في الطبقات اللاشعورية للذهن، والغور في الأعماق السحيقة لمستوى اللاوعي، إذ يُسهم التوغل إلى هذا المستوى والطبقات اللاشعورية في جعل تلك العمليات تشهد حالات من الفيضان والتشويش في سيلان الأفكار وحركات الذهن، لذا تتجه هذه العمليات إلى صور ورموز للتعبير عن خصوصية الذهن(1) فتنعكس الإدراكات الحسِّية والذهنية للشخصية فيعكس القاص قدرته على اعادة إنتاج مشاعر الشخصية على الرغم من صمتها وبثِّ الحيوية فيها باستخدام الضمير للغائب ويكون أشبه بالسرد الاستعادي الذي تقوم به الشخصية بضمير المتكلم، لذا يلجأ القاص في هذا الأسلوب إلى الأفعال الماضية التي تلائم ماضي السرد لأن سرد الشخصية يمثل الحاضر ويصوغ أخباره عن الشخصية بضمير الغائب الدالّ عليه ويحمل كل ما يصاغ في هذا الأسلوب من أفكار وهواجس وتصورات وانبثاقات ذهنية دلالة واحدة « إلا وهي إنه ينبثق مما لا يقال من لدن الشخصية، سواء أكان هذا اللامقول أم المسكوت عنه شيئاً لم يُقل بعد أو من اللازم أن يبقى غير مقول» (2) وفي النهاية حافظت الشخصية على سكوتها وحسمته بموتها وخفوت صوتها الداخلي عند تيقُّنها من موت عائلتها .

وفي قصة(حجرة المرايا) التي فيها متريانو مرشد متحف الفلاسفة يعيش ضمن مداره الحياتي الخاص المتماهي في كنفه ليقدم من خلاله القاص طريقة جديدة في قراءة الأذهان ويقدم سرداً يعكس ما يقع فيها ويؤسس بطريقة ما لهيمنة التبئير الداخلي، الذي يصوغه بتلفظه الخاص فيفصح عن ذهنية شخصية تكون وليدة الاتصال بين الذهن التصويري والإذهال التخييلي ضمن أجواء تخمينية يفرضها القاص ويشوبها التوهُّم فيستثمرها الكاتب لاستنطاق مشاعرها وتحقيق الاستقرار في ذهنها والكشف عن المعلوم والمجهول من رغباتها بمعرفة تفوق معرفتها بنفسها، ومن ذلك أن متريانو لم يكن يدرك أن له صندوقاً في حجرة المرايا يحوي مذكراته وأن هناك صندوقاً آخر كتب بخطِّ يده كان مدوّن فيه حياته الآنية، إذ يكون القاص في هذه الحالة كمن رأى خلف جدران النفس وخبر الشخصية، وعلم بخفاياها وأسرارها(3) .

إن معاناة متريانو ليس لها أساس عضوي على الرغم من الإشارة إلى وجود خلل ذهاني لديه، إذ كان الهدف من اإظهار اضطراباته الانفعالية التي يشكو بسببها من خلل في أعصابه الحسية فيظن أنه يسمع أصواتاً هو الهروب من صراعه النفسي بسبب فقدانه لزوجته وابنته وما كان اللجوء لترك مكان عمله بين حين وآخر بشكل مفاجئ الا تفسيراً لقضية عدم الثبات الانفعالي التي جرَّته نحو مضاعفة العواطف واستخدام أسلوب غير واقعي تمثَّل بسماعه لصوت ابنته المتوفاة في إحدى غرف المنزل، وما يمنح القص تهويلاً أكثر إيهاماً هو الإفصاح عن إصابة ابنته بالخَرَس في الحقيقة قبل وفاتها.

أما في قصة (متنزه الغائبين) فإن سباهي العظم بطل القصة الذي يسكن في مقبرة ويتسمَّع لما يتم تلقينه للمتوفى وما يشعر به أهله ومحبوه من أسىً فقد استثمره القاص ليجري عن طريقه أقوى حوار فلسفي عن الموت في المجموعة بكاملها عن طريق اختلاق شخصية أخرى لا تحمل اسماً إنما تحمل صوتاً كان يسمعه سباهي العظم ويتحدث اليه، وهذا الصوت كان بمثابة تعزيز لحالة الإيهام بأنه يعود لشخصية حقيقية بينما في منعطفات وثنيَّات الهواجس يمنحنا القاص درجة من اليقين بأن تلك الشخصية هي المكون السيكولوجي الازدواجي في شخصية سباهي، على الرغم من أن هذه الشخصية المفتعلة جاءت لتغير مفاهيم سباهي في طريقة تعامله مع الشخص المتوفى عند نزوله للقبر بأن تعزف له الموسيقى وترافقه الورود بدلاً من البكاء والحزن على اعتبار أن الموت شرط وجودي للحياة وهو خاتمة للجميع وهو بداية للذهاب إلى عالم آخر من دون فناء للروح أي أن نقترح أنها ما زالت بيننا، ولذلك لا يكون الخلاص سوى بترسيخ الفكر الجمعي الذي يقضي بمتطلبات التوديع بأبهى صوره، وهي فلسفة تذكرنا بما جاء به البير كامو في روايتيه (الغريب و الطاعون) إذ قام بإعادة تشكيل وعي الناس وأفهامهم، محاولاً استظهار إمكانات النفس البشرية عارية أمام الحقيقة بخيرها وشرها.

كاستعارة عن العبث الذي يعتري الوجود الإنساني، والموت الذي يترصد الجميع أفراداً وجماعات والذي لا يمكن رصده ولا التنبؤ به، اهتمام كامو لم ينصبّ على التنقيب عن مصدر هذا الشر، بل استقراء الطرائق التي سيواجه فيها الناس عبث الموت الذي بات يَسِم الوجود الإنساني وهو يقدم صورة واضحة يتخذها في رواية الطاعون تحديداً بوصفها موقف إدانة لكل أشكال التبرُّم والتنصُّل من مسؤولية الإنسان في الوجود، فمحاولات الإفلات من مواجهة الشر أو اتخاذ موقف غير مبالٍ تجاهه أو الاستسلام لسطوة الموت هو أمر يعدُّه كامو انتحاراً فلسفياً، وما جاء به ميثم الزيدي في قصته هذه يطابق فكرة مفادها أن لا يبقى للإنسان سوى التشبُّث بالحياة لأجل تحقيق الخلاص للنوع الإنساني ككل وهذا الخلاص تصنعه الموسيقى كملمح عالي الشأن للجمال، وفي واقع الحال فإن هذا ليس خياراً بإمكاننا القبول به أو رفضه، إنها مسألة وجود ومصير مشترك لابد أن تثير فينا حسَّ التعاضد المشترك المتمثل في القصة بحالة الدفن وتغييرها من حالتها المعتادة إلى حالة تزيِّنها لطقوس الارتحال لحياة مغايرة بطريقة

فريدة .

تحمل القصص في ثلاثٍ منها جانباً علمياً بوصفه الصنف الأدبي الأنسب لاحتواء الفكرة التي تناقش تجميد الأعضاء البشرية واختلال النسيج التكويني للأرض وعلاقة الأمراض الفتَّاكة بتحقُّق الموت كفلسفة طاغية على المجموعة القصصية تمكنت من إشعال حواسّ القاص ميثم الخزرجي فراح يطلق نغمات نوتاته الفنية ويصهر أفكاره ورؤاه داخل بوتقته السردية، باعثاً لجمهور القراء برسالة تنبيه وتحذير من القادم، معتمداً على اختراق ما فوق الطبيعي لليومي الرتيب اختراقاً مدركاً بشكل حسي .

الهوامش:

1ـ ينظر: تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري، ترجمة وتقديم وتعليق: محمود الربيعي، دار غريب، القاهرة- 2000 ص:59 .

2ـ ماهية اللغة وفلسفة التأويل، هيدغر، ترجمة: سعيد توفيق، المؤسسة الجامعية، الدار البيضاء،1993، ص:101.

3ـ الأدب والدلالة، تودوروف، ترجمة: محمد نديم خشفة، مركز الانماء الحضاري، حلب-1996،ص:7.