هل باتَ الأدبُ الفلسفيُّ ضرورةً؟

فارس عزيز المدرس

أكشف في هذا المقال عن دوافعِ تطويرِ الأدبِ الفلسفيِّ، بمناقشةِ آراءٍ تبحث في قيمتِهِ المعرفيةِ وإسهامِهِ في دعم الفلسفة نفسِها، وصيانةِ الحياة والشعور قبالةَ تفككِ القيم، ومرورِ الإنسان بحالةِ التشيؤ، التي لا يستبعد أنْ تفضيَ إلى زعزعةِ السِلم العالمي، وتردي الإنسانِ اجتماعياً ونفسيا، فضلا عن الارتكاس الجمالي والذوقي.

أنوِّه بداية إلى أن المعنيَّ هنا الأدبُ الفلسفيُ حصراً، هذا الأدبُ الذي لا يحسن الكتابة فيه إلا طبقة مِن أدباءٍ همْ على مستوى مناسبٍ مِن الوعي والثقافة، مع قدرةٍ على مزجِ ما هو جمالي بما هو فكري، أو ذو طبيعةٍ فلسفية، لذا فالآراء المِعيارية التي أطرحها هنا تتعلق بالأدبِ الفلسفي تحديداً؛ وقد ينطبق قسمٌ مِن هذه الآراءِ على الأدبِ العام، إلا أنها غيرُ ملزِمةٍ له. وفي المقابلِ لا يملك دارسوا الأدبِ العام والنقاد مبرراتِ لإقصاءِ هذه المعيارية، لأنها خارج نطاقِه.

انطلاقاً مِن الحِجج التي لا ترى إمكانَ تعلّمُ حقائقِ الحياةِ من خلال الأدب - لأنّ الأدبَ لا يمكنُه كسرَ قوانين الطبيعة، عِبر العوالم التخيلية، فضلاً عن فقْرِه في سَوْقِ الأدلة والبراهين - فهو إذن مصدرٌ غيرُ موثوقٍ به للمعلومات.

تشيرُ وجهاتُ النظرِ هذه (ضِمناً) إلى أنَّ النصَّ التقريريَّ خارجَ الأدبِ أقدرُ على منْحِ معرفةٍ موضوعية،وعليه فلسْنا بحاجةٍ إلى هكذا معرفةٍ في الأدب، والأدبُ إنْ عبَّرَ عن معرفةٍ معيَّنةٍ فهي معرفةٌ منقولةٌ عن الفلسفةِ ليس إلا، وقد تؤدي هذه المعرفةُ التي يدّعيها الأدبُ الفلسفيٌّ إلى إفسادِ جماليةِ الأدب، الأمرُ الذي قد يُفضي إلى تشويْه أدبيِّته، ويبدو أننا بحاجةٍ إلى عرض مثل هذه الحِجج، ليتهيَّأ لنا مناقشتها برويَّة، فضلاً عن الاستفادةِ منها في توجيه الأدبِ الفلسفي، وترشيد مَساعيه وأفقِه.

والحالُ لا ننفي وجهات النظرِ هذه بالمطلق، فقد تشتغل الصورُ الجماليةُ والأخيلةُ بطريقةٍ خاطئةٍ في نصوصِ الأدبِ الفلسفي، نتيجةَ عدمِ الدقةِ في توظيفها أو لقصورِها التعبيري، أو المبالغة في أدواتِها البلاغية. وقد يحدث عدمُ توافقِ التعبيراتِ الجماليةِ مع المحتوى الدلالي للنص الفلسفي، إذ يمكن للأولِ أنْ يقولَ شيئاً، ويقول الآخرُ شيئاً آخر، وهاتان المجموعتان (الجمالي والمحتوى) يمكن أنْ تتعارضا، وهذا التعارضِ يقوّضُ تناسقَ النصِّ ككل، وينقِص مِن قيمتِه الفلسفية.

إنَّ هذه الحِجج صحيحةٌ مِن حيث المستوى الأول فحسب، إذ هناك عواملُ وطبائع يمتلكها الأدبُ لا يصح معها مِثلُ هذه الرؤيةِ الأحادية، فالكثير من النتاجاتِ الخالدة في الأدب هي أدبٌ فلسفيٌّ بامتياز، والعنصرُ التاريخيُّ يثبتُ هذا، حين نتذكر أنَّ أصلَ الفلسفةِ انبثق مِن الشِعر نفسِه، وهذا لا يعني أنَّ أصلَ كلِّ فلسفةٍ أدبٌ، وأنَّ وظيفةَ الأدبِ فلسفيَّةٌ بحتة، ولا أنَّه يقوم مقامَ الفلسفةِ تماماً.

وعلى النقيضِ مِن وجهةِ النظر السالفة فإنَّ امتلاكَ الخصائصِ الجمالية الصحيحة يدعمُ القيمةَ المعرفية للنص الفلسفي، إذا توافقت الآثارُ المترتبةُ على تلك الخصائص مع المحتوى الصريح له، وبهذا يجري دعْمُ اتساقِ النصِّ الفلسفي، وبخلافِه قد يُفضي التعبيرُ الجماليُّ إلى نتيجةٍ تشوّهُ المعنى، أو تحرفُه عن مَساره، وهذا ينطبق أيضاً على قضيةِ الخيالِ وأثرِه في تحصيل المعرفة، لذا فالعنصرُ الجماليُّ يجب أنْ يعِيَ دورَه في حماية المعنى وإيصاله.

يحدث أحياناً أنْ يُفضيَ امتلاكُ القيمةِ الجمالية إلى زيادةِ القيمةِ الفلسفيِّة للنص، وعلى العكس مِن ذلك فالافتقارُ إلى الجدارةِ الجماليةِ يولِّدُ أحياناً عيوباً فلسفية، لذلك تجب مراعاةُ مستوى الاعتباراتِ الجمالية، عند إنشاءِ الأعمالِ الفلسفيةِ وتقييمها.

إنَّ الفكرةَ القائلة بأنَّ القيمةَ الجماليّةَ لا علاقةَ لها بالقيمةِ الفلسفية مقولةٌ فيها نظرٌ، والأديبُ الفلسفيُّ يحتاجُ إلى خبرةٍ جماليةٍ مُلزَمةٍ بتحقيق شيئين: سلامةُ المعنى، وفاعليةُ الأخيلةِ والمجازات وتقنيات التعبير والتواصل الحديث، وبهذا يتحقَّق هدفُ الأدبِ مَقروناً بهدفِ الفلسفة.

والآن لنا أنْ نعالجَ قيمةَ الأدبِ الفلسفيّ بوصفِها ضرورةً وحاجةً للفلسفة نفسِها، فضلاً عن كونه حاجةً إنسانيةً وجماليةً ومعالجاً أخلاقياً واجتماعياً، فأمَّا كون الأدب الفلسفيّ ضرورةٌ وحاجةٌ للفلسفة فيتمثَّل في جانبين.

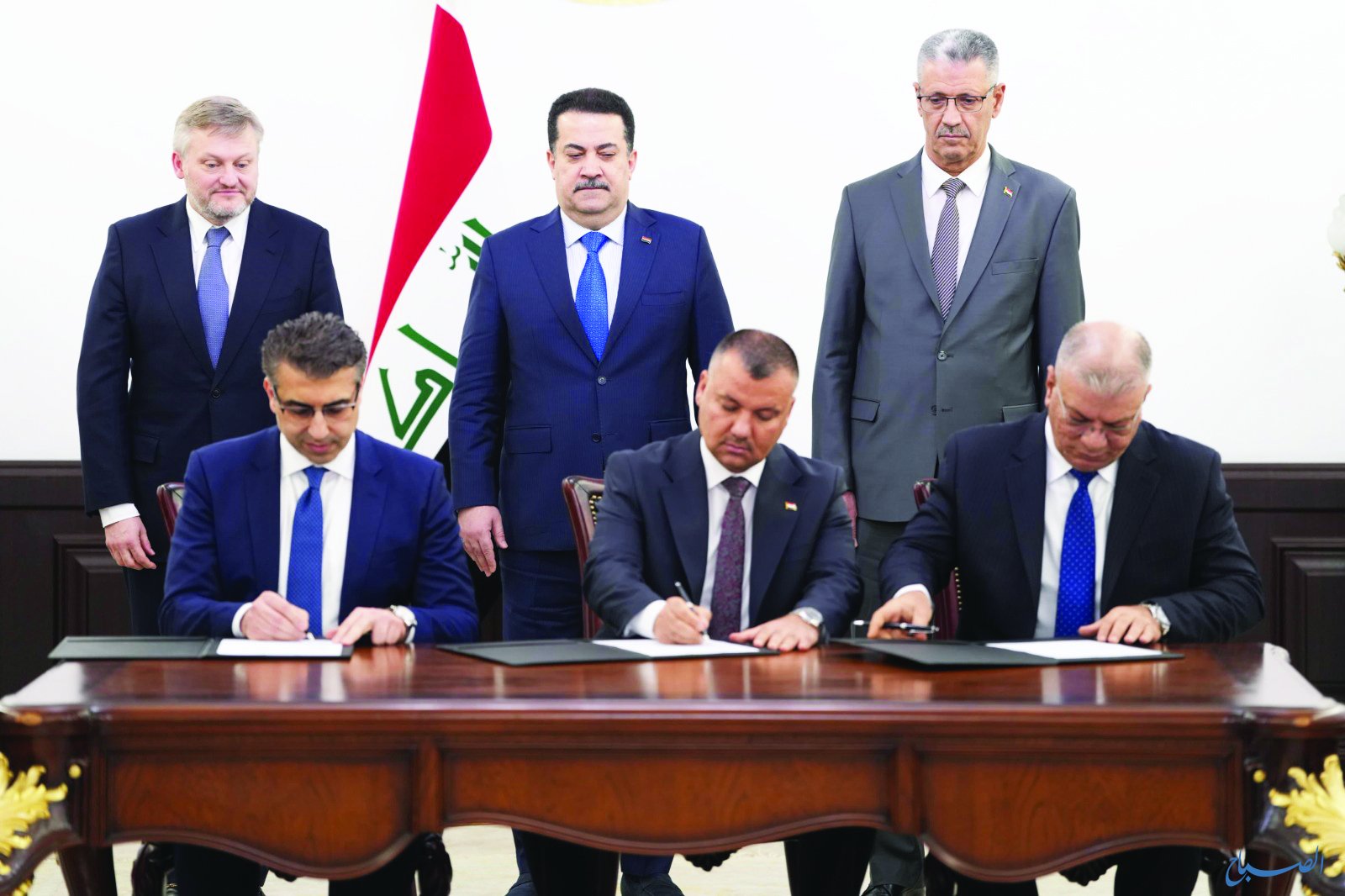

الأول: أننا أمامَ موتِ الفلسفةِ أو اندثارها - بحسب ما أعلنته العديدُ مِن الدراسات النقدية والفلسفية - نجدنا قُبالة معضلة خطيرة تخصُّ وعيَ الإنسانِ وصلته بالقِيم الناظمةِ لحياته وسلوكه، إذْ " شهدتْ نهايةُ القرنِ التاسع عشر وبداية القرن العشرين تهاوي الآمالِ الفلسفية.. وظهرت تياراتٌ منتقدةٌ للنزعةِ الفلسفية، وأصبح الإنسانُ يفتقد القيمةَ، وبرزت توجهاتٌ مغرَمةٌ بالنزوعِ المادي والعلمي، وأكّدتْ على ضرورةِ الاهتمامِ بالمعرفة العْلمية، بوصفها بديلاً عن المعرفة الفلسفية، أو المعرفة النظرية بعامة، وهذا ما شهدْناه مع الوضعيةِ المنطقية، وكذا ظهور ما عُرف بخطابِ النهايات، حيث تعالتْ صيحاتُ الذين تنبَّأوا بنهايةِ العالم، وبعضُهم قال بنهايةِ التاريخ، وآخرونَ أعلنوا نهايةَ الفلسفةِ والثقافة، بل ونهايةَ الإنسان. وأمام هذه المواقف صارت محاولةُ إنعاشِ الفلسفةِ أمراً ضرورياً.

تميّز القرنُ العشرون بحربِ الأفكارِ وحربِ الموارد، وصراعِ القيم التقاليد، وصرنا في حيرةٍ مِن أمرِنا في تشكيل مجتمعاتٍ تنعمُ بالرضا والأمل والسلام، وبِتنا نجد نهجَ الأنانيةِ يستشري بين أخلاقياتِ البشر، بصورةٍ مروِّعة، بما في ذلك مثقفيهم ونخبِهم الفكريةِ والسياسية، فأيُّ قيمةٍ للتفلسف، وأي معنىً للأدب والفن والجمال! والإنسانُ يرزح تحت نِيرِ التفكُّك، وتهديدِ السِلم الاجتماعي والنفسي، بل ما جدوى الأكفانِ الزاهية الملونة على جسدٍ يحتضِر!

يقترح وليام باريت في كتابهِ (وهم التكنلوجيا) أنَّ مِن الضروري وضع فكرةِ التقنيِّة في علاقةٍ جديدة مع الحياة، وباريت مقتنعٌ بأنَّ الفلسفةَ الحديثةَ يجب أنْ يكون لها موقفٌ مِن هذا، أو سيفقد البشرُ الهدفَ والتوجيْه والحرية، لذا هو يدافع عن ضرورةِ إعادةِ الاعتبار للفلسفة، وهذا لن يتمَّ إلا مِن داخلِ الحياة نفسِها، إيْ بتبنّي موقفٍ فلسفيٍّ مِن وجود الإنسان، ومِن مشكلاتِه المعاصرة، والاندماج بسبلِ المعرفة الأخرى، وعدم الركون إلى التعقيد، ولا إلى الأبراج العاجية. بمعنى: ضرورةُ النزولِ إلى الساحة، لحلِّ مشكلاتِ الإنسان، لكنَّ أكثرَ الفلسفاتِ وقفت عاجزةً عن حلِّ هذه المشكلاتِ، على الأقلَّ مِن منطلق محدوديةِ تواصلها وانتشارها في المجتمع، ثم مِن حيث كون بعضِها اعتنى بتشييء الإنسانِ وعزله عن الحياة، بعد أنْ راحت تخضع أو تحابي بعضَ التوجهاتِ الخائبة لِما بعد الحداثة.

عمِلتْ بعضُ الفلسفاتِ الحديثة - مثل قسم مِن توجهاتِ البنيوية - على وضع أطروحةٍ عن الواقع البشري تفسِّرُ فيها العقلَ تفسيراً طبيعياً ومادياً، متوهِّمةً تطابقَ قوانينِ الفكر مع قوانين العالم.. وانطلقت الانثربولوجيا البنيوية مِن الإنسان، لكنَّها خلال انشغالِها في رحلةِ البحث عن البنيات اللاشعورية لم تلْبث أنْ تخلّتْ عنه وتركته، فاختفى طيفُه نسبياً عن الأنظار، وتلاشى في أفق اللاشعور البنيوي، ولم يعدْ بإمكانِ الإنسانِ في العهد البنيوي أنْ يطمئنِّ إلى معنىً أو قيمةً، لأنَّ هذه المناهجُ راحت تدرس أجزاءَ الإنسان، وتناست كلِّيتَه، فدخل طورَ التشيؤ. والتشيؤُ تحويلُ المفاهيمِ المجرَّدةِ إلى شيءٍ ملموس أو مادي، بمعنى: معاملةُ الأشياء المعنويِّة كأنها أشياءٌ مادية، تخضع لأحكامِ السوق، وبالتالي كما - يذكرُ لوكاش - تصير العلاقاتُ الإنسانيةُ أشياءً جامدةً، ويتحوَّل البشرُ إلى سِلع، وهذا ما يفضي إلى اغترابِ الإنسان؛ بفعل زعزعة القيم.

قد لا نسلّمُ باطلاقيةِ هذه الإحكام بخصوصِ البنيوية أو ما سواها، لكنَّ الكلامَ أعلاه يعبِّر عن التنازعِ والحيرةِ في التوجُّهات الفلسفية واضطرابها في معالجةِ مشكلاتِ الإنسان، وهي إنْ تناولت موضوعَ الإنسانِ فتناولها له مجزأٌ، في وقتٍ يحتاج فيه الإنسانُ إلى معالجةِ مشاكلِ كينونته الكلية، ذاتاً وموضوعاً.

ولمَّا كانت الأحوالُ التي يمرُّ بها المستوى الثقافي والفني والقِيَمي في العالم تعاني مِن اضطرابٍ وخلخلة في البُنى القيمية، راحت الأجراسُ تقرَعُ معلنةً ضرورةَ أنْ يُعاودَ الأدبُ نشاطَه الوظيفي، كي يؤدي رسالتَه ذات الطابع البنّاء، تماماً كما حصل أوائلَ القرنِ الثامن عشر، على يدِ كبارِ الشعراء والأدباء، إذ تدخّلَ الأدبُ بوصفه معوّضاً عن القصور التواصلي والموضوعي لكثيرٍ مِن الفلسفاتِ والأفكار.

تمارس الفلسفةُ حيويتَها بالتأثير في النُخب، لكنَّ عمومَ الناسِ لا كبيرَ صلةٍ لهم بالفلسفةِ ومساقاتِها المعقدة، لكنهم ينصاعون أكثر للأفكار مِن خِلال الأدب، لأنَّه يطرح الفكرَ بصيغٍ بسيطة، تثير عاطفتهم أخيلتهم.

حين قال باشلار مقولته الشهيرة: إذا أردتَ أنْ تفكرَ بدون إبداع فبإمكانك التفيكرُ بدون فلسفة، كان عليه أنْ يقولَ أيضاً: إذا أردتَ أنْ تقدَّم فلسفةً عقيمةً فعليك أنْ تتفلسفَ بمعزلٍ عن الأدب. والفلسفةُ تحتاج إلى دائرةٍ إنتشارٍ واسعةٍ، كي تحقيقَ وجودَها وجدواها، وهذا ما يمْنحه الأدبُ الفسلفيُّ لها، من خلال ما يحمله مِن خواصٍّ تجعله أكثر انتشاراً وشمولاً، وبهذا يتحقق تأثيرُ الفلسفةِ في المجتمع "الأمرُ الذي يساعدها في إثباتِ حضورِها، مِن منطلَق الضرورةِ التي أعلن عنها الفيلسوفُ الألماني ماكس هورکایمر (1895-1973)، حين ربط فاعليةَ الفلسفةِ بالنقدِ السائدِ اجتماعياً.

إنَّ ما مرَّ ِمن كلامٍ يعني أنَّ الأدبَ الفلسفيَّ - بوصفه معبِّراً عن موقف الفلسفةِ من مشكلات الإنسانِ المعاصر - يعيدُ تحريرَ الفلسفةِ مِن قيود المدرسيِّة ومن ضعْفها التواصلي، ومن بعض موضوعاتها التي لا جدوى عملية لها.

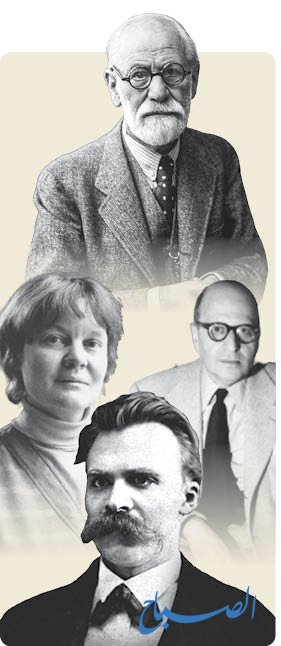

ولمّا كان للفلسفةِ والأدبِ جوانبُ مشتركةٌ في طريقةِ الاشتغال فمِن المعقولِ أنْ يُوظَّفَ الجانبُ الحدْسي في الأدبِ - مَقروناً بعنصرَي الجمال والخيال - في نقلِ همومِ الفلسفةِ إلى المجتمع، وهموم المجتمع إلى الفلسفة، نظراً لِما يحمله مِن مُتعةٍ وقبولٍ، وهذه دعوةٌ تبنَّاها الفيلسوفُ برگسون في حديثِه عن فلسفتِه الحدسيّة، التي رأى أنها تستطيع الإجابةَ على أسئلةِ العصرِ التي أربكت إنسانَ الحداثةِ وما بعدها، وكذلك فعل نيتشيه متأثراً بالشاعرِ الألماني هُلْدرلين، الذي اعتبر هيمنةَ الفكرِ على العاطفة أمراً خطيراً، ولهذا نجدهُ في برنامجهِ عن القِيم يستخدم نموذجاً جمالياً لفهم الحياة، بما صار يُعرف في أنشطةِ الفكر الفلسفي اليوم بالتأويل الأستيطيقي للعالم.

يقع فكرُ نيتشه بين الفلسفةِ والأدب، مما يجعله ملهِماً للأدباءِ كما للفلاسفة، فكتابُ (هكذا تكلم زرادشت) مثلاً منجمٌ استعاريٌّ، وشاعريتُه فاضتْ على النسقِ المنطقي، وهذا ظاهرٌ أيضاً في طريقة الكتابة الشذرية التي تقع بين الشعر والنثر، بمعنى أنَّ نوعَ النصِّ الذي قصدَه نيتشه والذي تمخّضتْ عنه كتاباتُه يؤكّد على أنَّ الأدبَ الفلسفي ليس كتابةً اعتباطيةً، أو نصَّاً يفتقر إلى الهوية ويشوِّه جماليةَ الأدبِ ومتعتِه، بل هو ضرورةٌ مُلحِّة للفكر وللفلسفةِ نفسِها.

أمّا الجانبُ الثاني في كون الأدبَ الفلسفيَّ ضرورةٌ وحاجةٌ للفلسفة فيتمثَّلَ في أنَّ الأدبَ الفلسفيَّ يسهمُ في التعويضِ عن التفكيرِ المنطقيِّ الذي بدأتْ جدواهُ تضعف لدى المتلقِّي المعاصر، نظراً لتعقّده ووقوعه في دوامةِ التحديث والتقنية والنظم الاقتصادية الحديثة، فضلاً عن ضعف المطاولةِ على القراءة، وهذا لا يعني أنْ يتوقَّفَ الفلاسفةُ عن كتابةِ النصِّ التقريري، ولكنَّ المبالغةَ في تمجيد الأساليب المدرسية وإصرار الفلسفة على لغةٍ صارمةٍ تولّد صعوباتٍ في تحقيقها، ونفاذ تواصليتِها، ثمَّ أنَّ السعيَ وراءَ الفهمِ الشاملِ لا يخدمُه تفاني الفلاسفةِ في التجريدِ أبداً.

تعطي إيريس مردوخ صورةً حيةً لهذا الخلَل، مبيِّنةً أنَّ الفلسفةَ لديها مُشكلةٌ لا تستطيع تجاوزَها، فالتفاني في الصرامةِ والتعقيدُ يدفع بالفلاسفةِ إلى تجاوزِ الاهتماماتِ التي كانت في الأصل هدفَ تحقيقاتهم، ولا يمكنهم آنئذ تقديمَ المساعدةِ الملموسةِ في الوضع الإنساني، وينتج عن هذا ميلٌ إلى جعل الفلسفةِ ملكيةً حصريةً لعددٍ قليلٍ مِن الأفراد المهتمِّين بقضايا لا تزال منفصلةً عن مشاكلِ الأغلبية. ومردوخ مِن الأدباءِ الذين لجأوا إلى النص الأدبيِّ تعبيراً عن أفكارهم وهواجسِهم وهمومهم وفلسفاتهم، وقدَّمت أعمالاً روائيةً في هذا المجال، لذلك فهي على درايةٍ في كلا المجالين: الفلسفةِ والأدب، فضلاً عن معرفتِها الواسعةِ في مجالِ النقد.

التدريبُ على التأمُّل

كلَّما تمادت المدَنيَّة في إبعادِ الإنسانِ عن التفكير التأمُّلي كلَّما تراخى ذهنُه، وافتقر إلى العمق، وبالتالي إلى الوعي بالحياة، خارجَ نطاق المادةِ أو المصلحة، ومال نحو آفةِ الفَردانيِّة، وانعزل عن الشعور الجمْعي، وضعُفت لديه المسؤوليةُ عن الحياة، وهذا الانخلاعُ عن التأملِ يُفضي إلى التسطيح، ومِن خلالِ سلسلةٍ مِن التداعياتِ المجتمعة يفقد الإنسانُ الرابطَ بين ذاتِه وبين الحياة.

تحدث فرويد عن الجانب التوحّشي في نظريته عن الشخصية الإنسانية، وهي في طور الـ (الهو) الأنا السفلة، ذاك الجزءُ من شخصيةِ الإنسان الذي يسعى إلى إشباع الرغباتٍ دونما رادعٍ أخلاقي أو منطقي، الأمرُ الذي يدفع بالأنا العليا (المثالية) إلى الدفاع عن إنسانيةِ الإنسان، ضد شراسة (الهو) وطغيانها، لكنَّ صرامةَ الأنا العليا قد تلجأ إلى الردع بمزيدٍ مِن القوانين، وقد تتصادم مع الهو، ويحدِث فجوةٌ كبيرة في شخصية الإنسان، لا يستقيم معها حالُه.

مِن سماتِ توحّش (الهو) شيوعُ ثقافةِ النفي، على العكس مِن روح الإثبات، التي بفقدانها ترتكس العناصرُ الحضارية، وتحلُّ بدلاً عنها العناصرُ المدنيّة، إنْ وجِدت أصلاً، وإنسانُ الحضارةِ غيرُ إنسانِ المدنيّة، إنَّه إنسانٌ ينفعِل بالحياة، وأخلاقُه أخلاقُ عطاء وانتظام، أمّا إنسانُ المدنيّةِ فيشعر بالعجز ويحاول إخضاعَ الحياةِ للعقلِ النَفعي، وهو عدَميٌّ مِن حيث الإجراء، إنَّه إنسانُ (الهو) الذي لا ينظر إلى الأشياء إلّا مِن خلال المَظهرِ والإشباع والاستحواذ.

وهنا سيجد الإنسانُ نفسَه في تنازعٍ، بين انفلاتِ الهو وصرامةِ الأنا العليا، لولا تدخل الأنا ego، ويسمِّيها البعضُ الشعور، وهي شخصيةُ المرءِ في أكثر حالاتِها اعتدالاً، وهي تقبل بعضَ التصرفات، وتقوم بإشباعِ بعض الغرائز التي يطلبها الهو، لكنْ بصورةٍ متحضِّرةٍ يستسيغها المجتمع، ولا ترفُضُها الأنا العليا، وما يفعله الأدبُ الفلسفي هو تدعيم الفِكر بالشعور، كي يكون أكثرَ قبولاً بشروط الأنا ego، وحصول التوافق الوسطي بين الأنا العليا والانا السفلى (الهو). ولو رمينا بفكرةِ فرويد جانباً فستبقى مسألةُ تغليبِ القِيم وانتظامها أمراً يحدُّ مِن غلواءِ الجهل وانحدار المرءِ في أطوارِ البربرية.

الخيالُ بوصفه وسيلةً إدراكيِّة

إنَّ إحساسَنا بأنّ الخيال يوسّع مداركَنا تمَّ اختبارُه علمياً، سعياً وراءَ الأدلةِ التجريبية للفوائد المعرفية والأخلاقية للخيال، وأكّد علماءُ النفس على تأثير الخيال على الإدراك الاجتماعي والمهارات المرتبطة بالعقل، وبعبارةٍ أخرى قدرته على تمييز المشاعر والنوايا، من خلال تمرير القيمة التوافقية للأنا ego. وهذا ما يحتاج إلى فكرٍ ورقيٍّ معرفي يسهِم كلٌّ من الفلسفةِ والدين والثقافة في تحقيقه، إلا أنَّ تحققه مِن خلال الأدبِ له أهمية وفائدة عظيمة، إذا سار على وفق أنساقٍ مدروسة قابلة للتفاعل مع مَدارك المجتمع، وذائقته ومشاعره.

تؤكد روث بايرن R.M.J. Byrn في کتابها الخيال العقلاني (The Rational Imagination How People Create Alternatives to Reality) على أنَّ الخيالَ الإنسانيّ يقومُ على أساسِ المبادئ نفسِها التي يقوم عليها التفكير، والتفكيرُ الخيالي والتفكير العقلاني ليسا متعارضين. وما الخيالُ إلا تفكيرٌ في بدائلَ الواقع، وبايرن تمنحُ الخيالَ استقلاليةً لا تمنع وجودَ علاقاتٍ خاصةٍ بينه وبين الواقع، وما يؤكد هذه العلاقةَ قدرةُ الخيالِ على طرحِ البدائل، الأمرُ الذي جعله مِن الاهتمامات الجوهريةِ للفلاسفة والأدباء، وكذلك العلماءُ في العلوم الطبيعية.

المعرفةُ الحدْسيِّة رديفاً للوعي

يرى باشلار أنّ الخيالَ عمليةُ استحضارٍ واعيةٍ لصورٍ ذهنيةٍ متعلّقة بالمواقف والخبرات السابقة، لهذا لا يمكننا الوقوفُ على عمليتَي الإدراك والتفكير بعيداً عن التخيّل، وبدون الخيالِ لا نستطيع تصوّر الأفعال قبل النطق بها، ولا نتمكّن من تصور ما هو موجود فحسب، بل ما يستحيل وجوده أيضاً. وهذا يعني خصوبة الخيال وقدرتَه على تركيبِ الصور، ليكوّنَ منها كُلاً مُركباً، هو غيرُ الأجزاء التي تشكَّل منها. وقد بلغتْ قيمةُ الخيالِ عند الرومانسيين حدّاً اعتَبَروهُ مَلَكةً من مَلَكاتِ العقل؛ بها تتمثل الأشياءٌ الغائبةٌ، لتبدو كأنها ماثلةٌ لشعورنا وتفكيرنا، لكن قوةَ الخيال تتضاعف بمُلازمة قوةِ الحدس لها، وهو تلازم تكافلٍ وتناوب أحياناً.

يؤكِّد برگسون على أهميةِ توظيفِ مَلَكةِ الخيالِ الحدْسي لاختراق واقع الإنسان المادي؛ من خلال إعادةِ الصور القديمة، وفي الوقتِ نفسِه ينشىء صوراً جديدة، ومِن هنا يمكن الحديثُ عن نوعين مِن التخيل: تخيُّل تمثيليٌّ استرجاعيٌّ يقوم على استرجاع صورٍ قديمة من حياة الإنسان الماضية، وتخيلٌ مُبدِع ويقوم على خلق صورٍ وبناءِ مُدركاتٍ بدلالاتٍ ووظائفَ جديدةٍ، ومِن هنا فالتَخيُل الإبداعي تحررٌ مِن الواقع الحالي، وخروجٌ عن إطار الزمان والمكان، والانزياح عن مُواضعاتِ الأعراف السائدة في واقعنا، وتخطّيْه نحو عوالم تخيلية ممكنة، يتحسَّسها الحدْس؛ ويدخلها في نطاقِ المُدرَكات.

يعطي برگسون المعرفةَ الحدسيةَ دوراً في صنع الخيال، ويجعله أساسَ الإبداعِ، ومن خلاله يستطيع الإنسان توليدَ نصوصٍ لا مُتناهية، ويحوِّل أفكارَه إلى سلوكيات إبداعية وعلمية وفلسفية، ويضيف إنَّ "هذا الخيالَ يمنحُ الإنسانَ قدرةً خلَّاقةً على صنعِ وتشكيلِ مجموعةٍ من عوالم المَملكةِ الافتراضيةِ الموازية لعالمنا الواقعي، بمعنى أنّ الإنسانَ كائنٌ القادرٌ على صنع عوالمَ ممكنة" وإنْ كانت افتراضيةً، أو غيرَ ساريةِ حسب الأنساق المنطقية المعتادة.

وقريب مِن هذا ما ذكره دريدا (في كتابه علم الكتابة) قائلاً: نستطيع القولَ: إنَّ العقلَ - بوصفه إدراكاً وملَكةَ تشكيل الأفكار - أقلُّ شأناً مِن الخيال، وأدنى تطلعاً نحو الكمال. وعلى هذا النحو يصبح الخيال شرطاً لنشدانِ الكمال، والخيالُ ينشط ويثير الطاقة الكامنة، وبه تثمر الحريةُ ويبدأ نُشدانُ الكمال. ولا تستثار العواطفُ إلا عن طريقِ الخيال، وهذه قد تكون مبالغةٌ حين تتعلَّق بالبعد المنطقي للإدراك، لكنها ليست كذلك حين يخصُّ الأمرُ أفقَ الخيال التي يصعب تحديدُ حدودِها؛ فضلاً عن قدرتها على استحثاث العواطف التي تدفع الإرادةَ نحو الإنجاز، بما في ذلك الإنجاز الفلسفي.

وبتتبعٍ زمنيٍّ بسيط نرجِّحَ أنَّ برگسون تأثَّرَ بأعمالِ نيتشه الأدبية، وأفكارِه الفلسفية التي تُعَدُ مثالاً مُعبِراً عن المعرفةِ الحَدسية، سواءٌ من خلالِ ما طرحه مِن أفكار حول قضيةِ الصراع بين الوجداني والعقليّ في كتابه (مولد التراجيديا)، أو مِن خلال كتاباتِه الأدبية الخيالية، ذات الإطار الأدبي الفلسفي، فالأدبُ الفلسفيُّ في هذا المثال لا يحاول التعبيرَ عن قضايا الفلسفةِ ويعينها على التواصل والانتشار فحسب، بل يضيء للفلسفةَ دربَها، ويفتح لها أفقاً مُستجدة، ما كانت لتجدها خارج نطاقِ النزوع الحدسي.

ومِن مقتضيات النهوض بالأدب الفلسفي توسُّعُ الأدباءِ بتثقيف أنفسهم في القراءات الفلسفية، وعدم ترك الأمر للفلاسفة يتصدُّوا وحدهم لقضايا الحياة والإنسان، والأدباءُ أكثر صِلة ولُحمة بالجماهير، وأقدر على التواصل معهم وتنمية وعيهم.