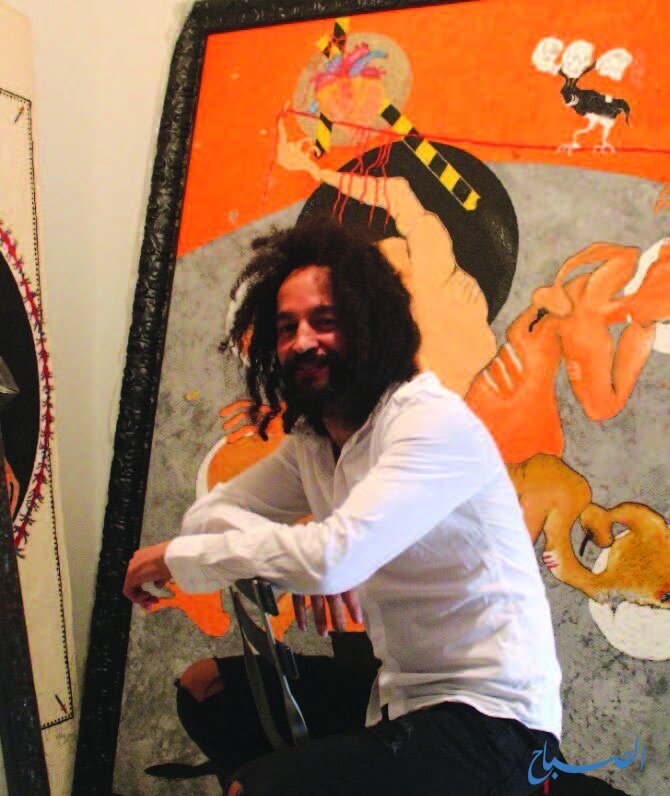

أَعْمال كريم عطّار .. أجْسادٌ تُحاكِمُ القَدَرَ في مَعمُودِيَّةِ القَسْوَة

عزالدين بوركة

سيرَة ذاتيّة لِلْقَسْوَة

كانَ الطريقُ السيّارُ يَتَلوَّنُ بوميضِ الأنوارِ الكاشفةِ، يَبتَلِعُ المسافاتِ، وكريمُ عطّار يَنسابُ داخِلَه، كأنّه يُقادُ إلى مصيرٍ لَم يَكتُبْهُ، بل أُرغِمَ على قِرَاءَتِهِ قبلَ أن يَكتمِلَ النصّ (رَغم أنّ نُبوَّة سابِقَةً أشارَت لَه بالمآل). ذَاكَ المَسَارُ الإسفلتيُّ المُبلَّلُ بالقلقِ الهايدغريّ لمْ يَكن سِوى امتدادٍ رمزيٍّ للوحاتِه، حيثُ تَتَوارى الكائناتُ في نصفِ حضورٍ، وجوهٌ بورتريهيةٌ لا تكتملُ أبداً، كأنَّها تَعلَقُ بين الظهورِ والغيابِ، بين التَجسُّدِ والتَلاشِي. تَتَقَاطَعُ الجَسَدَانِيَّةُ مَعَ التَّحْلِيلِ البَصَرِيِّ العَمِيقِ، حَيْثُ يُقَدِّمُ أَعْمَالًا تَمْتَزِجُ فِيهَا المَادَّةُ بِالحَرَكَةِ، وَاللَّوْنُ بِالإِيمَاءَةِ، وَالفَرَاغُ بِالصَّوْتِ الدَّاخِلِيِّ. إِنَّ مَسِيرَتَهُ، المُمتَدَّةَ عَلَى مَدَارِ سَنواتٍ، تَعْكِسُ وَعْيًا تَشْكِيلِيًّا مُتَقَدِّمًا، حَيْثُ لَا يُمْكِنُ اخْتِزَالُ فَنِّهِ فِي الرَّسْمِ وَحْدَهُ، بَلْ يَمْتَدُّ لِيَشْمَلَ الأَدَاءَ (البِرْفومانْس) وَفُنُونَ الفِيدْيُو والإِنْشاءاتِ البَصَرِيَّةِ (الأنْستَلايْشن).

إنَّ جسَدَ الفنانِ لم يَكُن سِوى استِعارَةٍ لموتِه، جُثمانٌ يَسيرُ إلى قَدَرِهِ في سيّارةٍ (حَلمَ بِها طَويلاً) لم تَكُن سِوى تابوتٍ أنيقٍ، حَدَثٌ سورياليّ، كأنّ العبثَ قد قرَّرَ أن يَكْتُبَ سيرةَ فنانٍ يُجيدُ اللَّعبَ معَ الأقدارِ البَصَرِيَّةِ، وَهُوَ الّذي حاوَلَ إِعادَة رَتْقِ الصّدْعِ الأُسَريّ وَتَقْريبِ المَسافاتِ بأَقْصى سُرْعَةٍ مُمْكِنَةٍ، بَعْدَ أَخْبَارِ زَوالِ غَيْمِ الفِراقِ وانْفِراجِه غَيْرَ أَنّ الطّريقَ حادّ انْعراجُه. تَهشَّمَتِ السيارةُ، لكنَّ التَهشُّمَ لم يَمسَسْ فَنَّه، بَل لَعَلَّهُ أَكْمَلَ تَشكيلَ الجَسَدِ الأخيرِ لكريمِ عطار، ذاكَ الجَسَدِ الذي يُحاكِمُ العالمَ في صَمْتِه، يُسائِلُ القسوةَ التي جَعَلَت من الشوارعِ مَذَابِحَ يومية، ومنَ الوجودِ احتمالاً غيرَ مضمونٍ. وإِنَّ أَبْرَزَ مَا يُمَيِّزُ أَعْمَالَ عَطَّار هُوَ تَرْكِيزُهُ عَلَى الجَسَدِ كَوَسِيطٍ تَعْبِيرِيٍّ، حَيْثُ يُوَظِّفُ الرَّقْصَ المُعَاصِرَ وَالتَّشْكِيلَ الحَرَكِيَّ فِي فَضَاءَاتٍ تَتَحَدَّى التَّقْلِيدِيَّ وَالمُعْتَادَ، مِمَّا يَضَعُ المُتَلَقِّيَ أَمَامَ تَجْرِبَةٍ حِسِّيَّةٍ بَصَرِيَّةٍ مُتَكَامِلَةٍ. فَفِي أَعْمَالِهِ مِثْل "Corps en Transe" (2013)، وَ"Corps Malade" (2009)، يَبْدُو الجَسَدُ -جَسدُ الفَنّان الراقِصِ- كَأَنَّهُ مَادَّةٌ خَامٌ يُعَادُ تَشْكِيلُهَا، وَيُصْبِحُ الفَضَاءُ ذَاتُهُ امْتِدَادًا لِلْحَرَكَةِ وَالانْفِعَالِ، وَكَأَنَّنَا أَمَامَ تَشْرِيحٍ بَصَرِيٍّ يَعْكِسُ التَّحَوُّلَاتِ الدَّاخِلِيَّةَ [وحتّى الجسديّة] لِلْإِنْسَانِ.

لِهذا فَفِي عَوَالِمِ كَرِيم عَطَّارَ، تَتَرَاقَصُ الأَجْسَادُ بَيْنَ جِرَاحِهَا، مُتَأَرْجِحَةً بَيْنَ البَهَاءِ وَالتَّشَوُّهِ، بَيْنَ الرَّقْصِ وَالأَلَمِ، وَكَأَنَّهَا تَحْيَا فِي مِعْرَاجِهَا الأَخِيرِ، تَتَحَدَّى المَصِيرَ، وَتَغْزِلُ مِنْ هَشَاشَتِهَا قُوَّةً خَفِيَّةً. إِنَّهَا كَائِنَاتٌ مُتَحَوِّلَةٌ، تَسْتَلْهِمُ مِنْ أَشْكَالٍ جَسَدِيَّةٍ مُمَزَّقَةٍ، لَكِنَّ دَاخِلَهَا يَتَّقِدُ نَبْضُ الحَيَاةِ، كَأَنَّ الأَلَمَ قَدْ صَارَ أَدَاةً لِلإِفْصَاحِ عَنْ أَعْمَقِ تَجَلِّيَاتِ الوُجُودِ. مُتّبِعاً مَا يُسميه أهْلُ الإسْتِتيقا بـ"جَمالِيّةِ القُبْحِ" أو بِلُغَةِ صاحِب "المَسْرَحِ وَمُضاعَفُهٌ": "جَمالِيّةُ القَسْوَة" (L’Esthétique de la cruauté). إِنَّ جَمَالِيَّةَ القَسْوَةِ فِي أَعْمَالِ عَطَّارَ تَكْمُنُ فِي أَنَّهَا تَسْتَنْطِقُ الأَلَمَ، لَا لِتَكْشِفَ عَنْهُ فَقَطْ، بَلْ لِتُحَوِّلَهُ إِلَى تَجْرِبَةٍ حِسِّيَّةٍ بَصَرِيَّةٍ. إِنَّهُ جَمَالٌ مُتَجَذِّرٌ فِي الجُرْحِ، حَيْثُ يُصْبِحُ الأَلَمُ قِيمَةً فَنِّيَّةً، تَنْدَمِجُ فِي صُلْبِ العَمَلِ التَّشْكِيلِيِّ. وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، نَجِدُ تَقَاطُعًا بَيْنَ فَنِّهِ وَفِكْرِ أَنْطُونَانْ آرتُو، الَّذِي رَأَى فِي القَسْوَةِ لَيْسَ مُجَرَّدَ عُنْفٍ، بَلْ طَاقَةً وُجُودِيَّةً تَسْتَنْفِدُ الحَيَاةَ فِي أَقْصَى تَجَلِّيَاتِهَا.

جَعَلَ كَريم مِنَ القَسْوَة صيغَةَ الوُجودِ ومَدْعاةَ الإبْداعِ، وَمَطِيّةَ الانْتِصارِ لِلْجَسَدِ عَبْرَ طُقوسِ الرَقْصِ. إذْ بِصِفَتِهِ رَاقِصًا وَمُصَمِّمَ رَقْصَاتٍ أَيْضًا، يَنْعَكِسُ حِسُّ الحَرَكَةِ فِي أَعْمَالِهِ التَّشْكِيلِيَّةِ، فَيَجْعَلُ مِنَ الأَجْسَادِ المُتَمَزِّقَةِ كَائِنَاتٍ رَاقِصَةً دَاخِلَ فَضَاءٍ مُعَذَّبٍ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي طَقْسٍ جِنَائِزِيٍّ أَوْ مَسْرَحِيَّةٍ تَرَاجِيدِيَّةٍ. تِلْكَ الشَّخْصِيَّاتُ، الَّتِي تَبْدُو "وُحُوشًا جَمِيلَةً"، تَتَحَرَّكُ فِي مَشْهَدٍ بَصَرِيٍّ يُذَكِّرُنَا بِأُسْلُوبِ الأَوَّلينَ [أليسَ الفَنُّ في كُلّهِ عَوْدةٌ لِلْبِدائيّةِ؟]، حَيْثُ العُنْفُ لَا يُقَدَّمُ كَصَدْمَةٍ مُبَاشِرَةٍ، بَلْ كَحَقِيقَةٍ عَارِيَةٍ لَا يُمْكِنُ تَجَاهُلُهَا.

سيرةُ الفنانِ هي سيرةُ الجسدِ، تنحصرُ في ثلاث: رقصٌ، صباغةٌ، وحياةٌ... ولم يكن كريمُ عطار سوى التجسيدِ السحريِّ لشخوصِه، وسيرةِ إنسانٍ هلاميٍّ عصيٍّ على القبضِ والتحديد، كأنه طيفٌ يعبرُ بين الناسِ في النهار، ثم ينزوي في ورشتِه ليحاكمَنا برسوماتِه، أو ذلكَ الذي يهبُ للجسدِ كينونةً أخرى عبرَ الرقص، حيثُ يصيرُ الجسدُ، في حركتِه المتحررةِ، امتدادًا للصباغةِ، ونبضًا للحياةِ التي تَأبى أنْ تُحصرَ في شكلٍ واحدٍ أو جسدٍ بعينه.

تَشْكِيلُ الإِدْرَاكِ البَصَرِيِّ

تَكْشِفُ تَجْرِبَتُهُ أَيْضًا عَنْ بُعْدٍ فَلْسَفِيٍّ عَمِيقٍ، حَيْثُ تَتَقَاطَعُ ثِيمَاتُ الهَشَاشَةِ وَالقُوَّةِ، الحَيَاةِ وَالمَوْتِ، الذَّاكِرَةِ وَالنِّسْيَانِ. فِي مَعْرِضِهِ الفَرْدِيِّ "ذَلِكَ الّذي يَنْهَضُ مِن رَمادِهِ" (فاس، 2011)، تَبْدُو فِكْرَةُ البَعْثِ مِنَ الرَّمَادِ كَمَجَازٍ لِلتَّحَوُّلِ الدَّاخِلِيِّ، وَاسْتِحْضَارٍ مِيتَافِيزِيقِيٍّ لِمَعْنَى الخَلْقِ وَالانْبِعَاثِ. لَعلّ ها هُنا بَدَأتِ النُبُوّة مُبَكّراً، أنْ يَتَنَبّأَ الفَنّانُ بحَتْفِهِ، ليُعْلِنَ ميلادَهُ المُرْتَقبَ منْ رَمادِهِ [أعْمالِهِ الفَنيّةِ]: آثارُه الخالِدَة. يتَبيّنُ الأمْرُ مِنْ خِلَالِ أَعْمَالِهِ التَّرْكِيبِيَّةِ مِثْل "Le Fil Rouge"(2012)، الَّتِي عَرَضَهَا فِي بَارِيسَ، إذْ يُعَكِسُ عَطَّار نَوْعًا مِنَ التَّفْكِيرِ السَّرْدِيِّ البَصَرِيِّ، حَيْثُ تُصْبِحُ الخُطُوطُ وَالأَلْوَانُ وَالتَّكْوِينَاتُ امْتِدَادًا لِقِصَّةٍ غَيْرِ مُكْتَمِلَةٍ، تَتَشَابَكُ فِيهَا المَصَائِرُ وَالتَّارِيخُ الشَّخْصِيُّ وَالجَمَاعِيُّ. أَمَّا فِي أَعْمَالِ الأداءِ-الرّقْص الفِيدْيُو، مِثْلَ سِلْسِلَةِ الأداءاتِ الفَنّيةِ "Allusion"، فَهُوَ يُعِيدُ التَّفْكِيرَ فِي طَبِيعَةِ الإِيمَاءَةِ وَالحَرَكَةِ، مُتَجَاوِزًا الحِكَايَةَ التَّقْلِيدِيَّةَ نَحْوَ فَضَاءٍ مُجَرَّدٍ، يَتْرُكُ المَجَالَ مَفْتُوحًا لِلتَّأْوِيلَاتِ المُتَعَدِّدَةِ.

كَمَا أَنَّ مُقَارَبَتَهُ لِلْفَنِّ لَا تَنْحَصِرُ فِي التَّجْرِبَةِ الفَرْدِيَّةِ، بَلْ تَمْتَدُّ إِلَى بُعْدٍ اجْتِمَاعِيٍّ، حَيْثُ شَارَكَ فِي مَشَارِيعَ فَنِّيَّةٍ تَفَاعُلِيَّةٍ مِثْلَ "Musécole"، الَّتِي تَسْعَى إِلَى إِدْمَاجِ الفَنِّ فِي الفَضَاءِ التَّعْلِيمِيِّ وَالتَّرْبَوِيِّ، مِمَّا يُكَرِّسُ فِكْرَهُ حَوْلَ الفَنِّ بِوَصْفِهِ مُمَارَسَةً مُتَجَدِّدَةً، تَتَجَاوَزُ المُتَاحِفَ وَالمَعَارِضَ نَحْوَ مَجَالَاتٍ أَكْثَرَ ارْتِبَاطًا بِالمُجْتَمَعِ.

فِي هَذَا السِّيَاقِ، يُمْكِنُ القَوْلُ إِنَّ أَعْمَالَ كَرِيم عَطَّار تَضَعُ نَفْسَهَا ضِمْنَ إِطَارٍ مَفَاهِيمِيٍّ يَتَقَاطَعُ مَعَ الحَدَاثَةِ وَمَا بَعْدَ الحَدَاثَةِ، حَيْثُ لَا يُقَدِّمُ "مُنْتَجًا فَنِّيًّا" بِالمَعْنَى الكْلَاسِيكِيِّ، بَلْ تَجْرِبَةً حِسِّيَّةً حَداثيّة-مُعاصِرَة، حَيْثُ يُعَادُ تَشْكِيلُ الإِدْرَاكِ البَصَرِيِّ وَالجَسَدِيِّ لِلْمُتَلَقِّي، مِمَّا يَجْعَلُهُ جُزْءًا مِنَ العَمَلِ الفَنِّيِّ ذَاتِهِ. فَهُوَ فَنَّانٌ لَا يَكْتَفِي بِعَرْضِ العَمَلِ، بَلْ يَخْلُقُهُ مَعَ المُشَاهِدِ، وَيَدْعُوهُ إِلَى التَّفَاعُلِ مَعَهُ، مِمَّا يَجْعَلُ كُلَّ تَجْرِبَةٍ مَعَهُ تَجْرِبَةً فَرِيدَةً وَغَيْرَ قَابِلَةٍ لِلتَّكْرَارِ.

السَيْرُ نَحْوَ النِهايَة

لم يَكُن كريم عطار يُمارسُ السياسةَ بِالمعنى التقليديّ، لكنَّ فَنَّهُ كانَ مساحةً لِمحاكمةِ العَالَم، لرَصدِ القُوَى غيرِ المَرئيّة التي تَحكمُ حَرَكاتِ الجَسَدِ، تَحُدُّه، تَقْطَعُه، تَحجُبُهُ عن ذاتِه. إنَّ كائناته البصريةَ نِصفُ حاضرةٍ، نِصفُ غائبةٍ، تشبهُ الذواتِ المُرَاقَبة، المُسَجَّلَةِ في الأرشيفِ الكبيرِ لِلعَالَمِ الحديثِ. أليست هذهِ الأجسادُ السيمولاكرية، حَيْثُ لا يَبقَى من الواقِعِ سِوى طَيْفهُ، سوى صورَتهِ التي تَنْسِفُ الأصلَ وتَستقِلُّ عنه؟

هكذا كانت أعمالُه: نِصفُ جَسدٍ، نِصفُ صُورةٍ، نِصفُ صَرخةٍ، وكأنَّه يُشيرُ إلى القَدَرِ الذي لا يَكتَمِلُ إلّا عندما يَضْرِبُ الضَّربَةَ الأخيرة. إنَّها القسوةُ في أبهى أشكالِها، القسوةُ التي لا تَنبُعُ من العُنفِ المباشرِ، وإنَّما مِن تَركِ الإنسانِ مُعَلَّقًا بين وَجهَيْ العَدَمِ. لِهَذا لَمْ يَكُن عَطَّار يُصوّرُ القُبْحَ مِن أجْل إحْداثِ صَدْمَةٍ أوْ اسْتِفْزازٍ مَجّانيٍّ، بَلْ ظلّ إِلى آخِرِ لَحظةِ يُطاردُ "الجَمالَ" -لَيْسَ بَمَعْناهِ الكلاسيكيّ لَكِن بِوَصْفِهِ مُخَلّصاً مِنْ الجَهامَة والفَظاظَةِ اللّتيْن تَرْسُمانِ مَلامِحَ أيّامِنا المُعاصِرة- [هاتَفتُهُ قٌبيْلَ الرّحيلِ الأبَديّ بِساعاتٍ قَليلةٍ لِيُحدّثَني عَنْ طُموحِهِ الصّباغي-الشّعْريّ لِتَجْميلِ العالَمِ مِنْ خِلالِ إعادَة خَلْخَلَة قَسْوَتِه رَقْصاُ وصِباغَةَ].

عندما نَتأمَّلُ في تفاصيلِ مَصرَعِه، نَكتشفُ أنَّه كان يَسيرُ نَحوَ النهايةِ وكأنَّه يَحْمِلُها داخِلَه، كَتَشكيلٍ تَحَقَّقَ في العالَمِ الواقعيِّ بعد أن كانَ يَسْتَكْمِلُهُ في اللَّوحة. لم يكن حادثُه مجردَ حدثٍ عرضيٍّ، بل كانَ طقسًا كونيًا يُعيدُ تشكيلَ معنى الجسدِ في الفضاءِ، الجَسدُ الذي كَانَ دوماً نُقطةَ الاستفهامِ الأكبرِ في فَنِّه. هذا الجسدُ، الذي كانَ يَتَوارَى في أعمالِه بين الظهورِ والاختفاءِ، بين التشخيصِ والتجريدِ، أصْبحَ في موتهِ صُورةً أخيرةً لذلك الاغترابِ الميتافيزيقيِّ الذي لا يَمْحُو الأثَرَ بل يُعَزِّزُهُ. عَلاماتٌ عديدةٌ تومِئُ في ثَنايا اللّوحةِ نفْسِها إلى اسْتِبْصارِ الفنانِ بِمَصيرِه المحْتوم، فلنقفْ لبرهةٍ عند تلكَ الجماجمِ التي يستعيرُها مجازًا واستعارةً فوقَ هيئاتِه السيمولاكريةِ، تلكَ البورتريهاتِ النصفيةِ العموديةِ التي تتراءى كأنها شواهدُ على عابرٍ في دربِ الفناءِ. ارتبطتِ الجمجمةُ، في تاريخِ التصويرِ الصباغي، بالموتِ ومهابتِه، بالزمنِ وانفلاتِه، إذ أضافَها الفنانونَ إلى الطبيعةِ الصامتةِ – تلكَ التي سمّاها الفرنسيونَ «ميتة» – لخلقِ إحساسٍ بالرهبةِ، وللتذكيرِ المجازيِّ بالحتميةِ الأنطولوجيةِ لكلِّ كائنٍ حيٍّ. غيرَ أنَّ هذا المعطى، عندَ كريمِ عطار، ليسَ إلاّ ذريعةً صغيرةً بين مسوغاتٍ عديدةٍ لاسْتِحضارِ الجُمْجمةِ في أعْمالِه؛ فهوَ يجعلُ مِنْها مَطيّةً للسُخريةِ والتَّهَكمِ عَلى وضعِنا الرّاهِن، على وجودِنا المهدَّدِ بالاندثارِ، حيثُ نتناسى حتفَنا «المقدَّر» في ظلِّ كارثةٍ تنظمُ كلَّ شيءٍ، كارثةٍ ترسمُ مصائرَنا المغفلةِ عن انهيارٍ حضاريٍّ يتربصُ بنا جميعًا. لِذا، فإنَّ كائناتِه وأشياءَهُ الصباغيةَ تتخذُ شكلَ إدانةٍ جمعيةٍ، ومحاكمةٍ مرآويةٍ، تضعُنا وجها لوجهٍ أمامَ «المرعبِ» و«القاسي»... ولعلَّ ذلكَ هو الدافعُ الذي جعلَ عطار يُمعنُ في رسمِ كائناتِه ممزقةً، مشطورةً إلى أنصافٍ عموديةٍ، ترمقُنا بعينٍ لا تخفي مقتَها، كأنها تفضحُ غفلتَنا إزاءَ مصيرٍ يُرسمُ في الظلالِ قبلَ أن يسقطَ علينا كسقفٍ منهار.

لماذا كانَ كريم عَطّار يُقَطِّعُ الأجْسادَ في بورتريهاتِه؟ لماذا كانَ يرسمُ النِّصفَ فقط؟ [سُؤالٌ مَشْروعٌ عَلى إِعادَةِ التِّكْرار] كأنَّ الحُضورَ مُشَوَّشٌ، وكأنَّ الجسدَ لا يُمكنُ أن يَتَحقَّقَ كُلِّيًا في عَالَمٍ يُمارِسُ الإخفاءَ كسياسةٍ وتَكتيكٍ بصريّ. إنَّ بورتريهاتِه لَيْسَت مجرَّدَ اقْتطاعاتٍ تشكِيلية، بَلْ هيَ سِجِلّاتٌ بَصَريةٌ لِفقدانِ الهُويَّة، لِكائناتٍ لا تَجِدُ لَها مُستقرًّا إلّا في صَدْعِ التَّمثيل. كائناته، وهي تُحدِّقُ إلينا مِن هامشِ الوُجودِ، لا تَسأَلُ عن مَصيرِها فقط، بل تُسائِلُنا عن مَصيرِنا نحنُ أيضاً. ماذا لو كُنَّا نحنُ مَن تَمَّ اقتِطاعُنا مِن المشهَد؟ ماذا لو كُنَّا صُوَرًا نَصِيفَةً في لوحةٍ أوسعَ مِن إدْراكِنا؟

إِذَا كَانَتْ حَيَاةُ كَرِيمٍ عَطَّارَ قَدِ انْتَهَتْ فِي لَحْظَةٍ عَبَثِيَّةٍ، فَإِنَّ فَنَّهُ لَا يَزَالُ يُوَاصِلُ الحَرَكَةَ دَاخِلَ الذَّاكِرَةِ البَصَرِيَّةِ، كَأَنَّ أَجْسَادَهُ المُشَوَّهَةَ تُوَاصِلُ رَقْصَتَهَا الأَخِيرَةَ فِي فَضَاءِ اللَّوْحَةِ، تُعْلِنُ عَنْ المَصِيرِ المُشْتَرَكِ لَنَا جَمِيعًا، حَيْثُ يَلْتَقِي الجَمَالُ بِالقَسْوَةِ، وَيَتَحَوَّلُ الوَجَعُ إِلَى طَاقَةٍ مِيتَافِيزِيقِيَّةٍ تُسَائِلُنَا عَنْ مَعْنَى الحَيَاةِ، وَالمَوْتِ، وَالفَنِّ ذَاتِهِ. وإنَّ لحظةَ الاصطدامِ لم تَكُن سوى ختمٍ أخيرٍ على لوحةٍ كانَت تُرْسَمُ منذُ البِدَايَة. لم يَمُت كريم عطار، بل عادَ إلى هَيكَلتِه التَّشْكِيليةِ الأولى، صارَ إحدى كائناته، صَارَ صُورةً نَصِيفَةً تَسِيرُ في الطَّريقِ السِّيارِ الأبديِّ، لا تصلُ، ولا تَختَفِي.