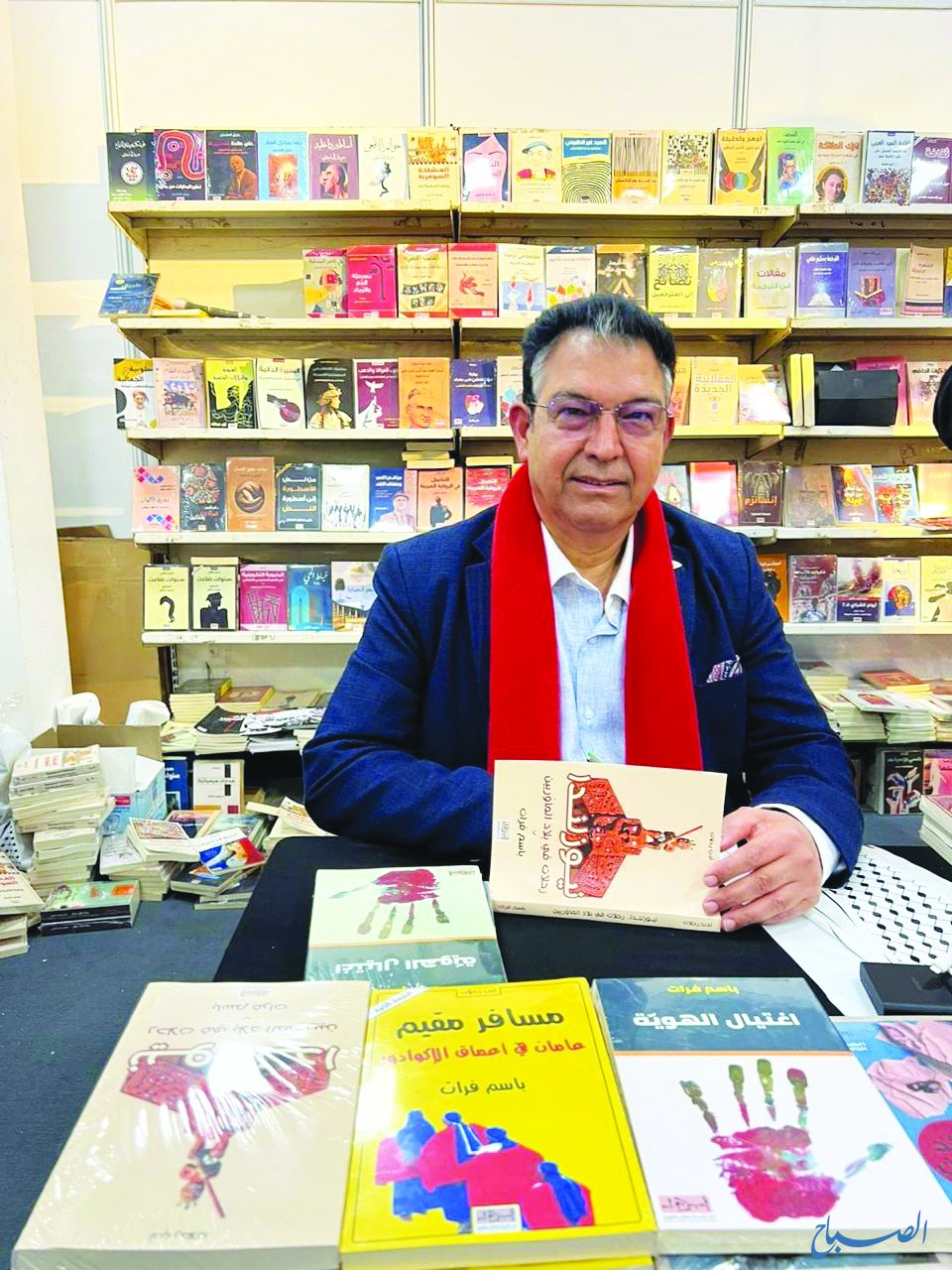

الذاكرة والفقدان في {موتى أمي}

د. عادل الثامري

تشتغل قصيدة "موتى أمي" للشاعر باسم فرات على استكشاف للذاكرة والفقدان والتفاعل بين الحياة والموت. وعبر تصوير طقوس التذكّر، والشخصيات الطيفية المنخرطة في عملية التطهير، والروابط العاطفية بين الأحياء والموتى، تؤكد القصيدة أن الذاكرة تعمل كجسر يربط الماضي بالحاضر، لكنها في الوقت ذاته عبء يعمّق الشعور بالحزن. وبهذه العناصر، يُظهر فُرات أن الفقدان ليس مجرد غياب، بل هو تحوّل يبقي الموتى حاضرين من خلال الطقوس والأحلام وفعل التذكّر نفسه.

الصور والرموز

تُفتتـح القصيدة بصورة ملفتة للجدة وهي تحمل حقيبة مليئة بالبرتقال والآس والدموع: "كانت تَـحمِلُ حَـقيبةَ بُـرتُقالٍ وآسٍ ودُموعٍ". إنّ التجاور بين العناصر النابضة بالحياة والحيوية - البرتقال والآس - مع كآبة الدموع يخلق تناقضًا رمزيًا مؤثرا. فالبرتقال، الذي غالبًا ما يرتبط بالحيوية والتغذية والوفرة، والآس، وهو نبات يرتبط تقليديًا بالحب والذكرى والخلود، يثيران إحساسًا بالاستمرار وديمومة الحياة حتى في مواجهة الموت. تقدم الدموع تيارًا خفيًا من الحزن والخسارة، الأمر الذي يشير إلى أن فعل التذكر مرتبط بالحزن. تجسد هذه العناصر مجتمعةً ازدواجية التجربة الإنسانية، إذ يتعايش فيها الفرح والحزن معًا، وتكون الذاكرة مصدرًا للمواساة والألم في آنٍ واحد. وتصبح حقيبة الجدة كناية عن أعباء الذاكرة، وهي تحمل في داخلها ثقل الماضي والتعقيد العاطفي لتكريم أولئك الذين رحلوا. تحدد هذه الصور نغمة القصيدة، وتؤطر طقوس الجدة بوصفها فعل حفظ وحداد، وحيث يرتبط الأحياء والأموات عبر رموز مشتركة للحياة والفقدان.

إنَّ صورة القـبر المزدحـم بالـموتى "تَـجْلِسُ عند قَبـْرٍ مُزدَحِمٍ بالـموتى"، هي بمثابة استعارة متينة للذاكرة الجماعية والتاريخ المشترك. إن جلوس الجدة بجوار هذا القبر وأداء طقوسها - صب الماء وتلاوة القرآن وتقديم البرتقال والحلوى - يظهر علاقة عميقة بين الأحياء والأموات. فالقبر المزدحم ليس مجرد مكان مادي بل هو مكان رمزي يمثل تراكم الحيوات والقصص والذكريات التي تستمر إلى ما بعد الموت. يؤكد وجود الجدة عند القبر على دور الأحياء في الحفاظ على إرث من ماتوا، اذ تنخرط الجدة في أعمال الرعاية والتذكر. ويمكن تفسير الماء الذي تسكبه الجدة كرمز للتطهير والتجديد، بينما تعكس تلاوة القرآن جسراً روحياً بين الدنيوي والإلهي. كما تؤكد نذور البرتقال والحلوى على استمرارية الحياة وتغذية الذاكرة. وهكذا يصبح القبر المزدحم موقعًا للتلاقي، يلتقي فيه الماضي والحاضر، وحيث يكرم التاريخ الفردي والجماعي ويدام.

إن تصوير الموتى في القصيدة "الـموتى بِـمَلابِسِهِمِ البيضِ"، يحمل دلالة رمزية. فاللون الأبيض، الذي عادةً ما يرتبط بالنقاء والسلام والحياة الآخرة، يستحضر حالة من التسامي أو التطهير الروحي. يُصوَّر الموتى، الذين يرتدون الملابس البيضاء، وهم منخرطون في فعل "يُقَشِّرونَ ذُنوبَـهُم"، ما يستحضر عملية تطهير من الخطايا. توحي هذه الصورة بأن الموت ليس نهاية بل هو انتقالٌ، يواجه فيه الموتى أعباء حياتهم الماضية ويتخلصون منها. يمكن تفسير فعل تقشير الذنوب على انه كناية عن تطهير المرء نفسه من أفعاله والسعي إلى الخلاص. تخلق الملابس البيضاء أيضاً تبايناً بصرياً واضحاً في مقابل الخلفية القاتمة للقبر، ما يؤكد ازدواجية الموت باعتباره نهاية وبداية في آنٍ واحد. كما ان انخراط الموتى في هذا الفعل التأملي يوحي بأنهم ليسوا منقطعين تماماً عن عالم الأحياء؛ بل يظلون مرتبطين عبر الذكريات والطقوس التي يؤديها أولئك الذين يتذكرونهم. تعزز هذه الصورة استكشاف القصيدة للتفاعل بين الحياة والموت، حيث يستمر الموتى في الوجود في حالة متحولة.

الذاكرة والفقدان

تتناول القصيدة موضوع الذاكرة عبر حديث الموتى عن "ماضيهِمِ الطَّويلِ". يؤكد هذا التأمل في تاريخهم ثقلَ الروايات الشخصية والجماعية التي تستمر حتى بعد الموت. يتحدث الموتى عن "ذلكَ الفَراغِ الذي يَـشْطُرُ حَـيَواتِـهِم"، وهي استعارة لتشظي الهوية والفجوات غير المحلولة التي تحدد الوجود الإنساني. لايمثل هذا الفراغ الغياب المادي الذي يسببه الموت فحسب، بل يمثل أيضا الانقسامات العاطفية والنفسية التي تطارد الأحياء والموتى. تشير استعادة الموتى لحياتهم الماضية إلى أن الذاكرة عبء وجسر يربط الحاضر بما فُقِد. وعبر التأمل في الماضي البعيد، يواجه الموتى تعقيدات تجاربهم المعيشة، ويؤكدون على الأثر الدائم للتاريخ على الوعي الفردي والجماعي. ويتناغم هذا الموضوع مع التجربة الإنسانية الأوسع التي تتمثل في التصارع مع مرور الزمن وحتمية الفقدان.

تتناول القصيدة أيضا موضوع الفقدان عبر صور "الأَحلامِ التي تاهتْ في الطَّريقِ" و"الأَرَضَةِ التي تَــرَكَتِ الـجُدرانَ بِلا صُوَرٍ". توحي هذه الصور بإحساس بعدم الاكتمال والتآكل، وترمز إلى الطموحات غير المحققة والذكريات المتلاشية التي تحدد الوجود الإنساني. تمثل الأحلام الضائعة الآمال والطموحات التي لم تتحقق أبداً، والتي تؤكد هشاشة التطلعات الإنسانية في مواجهة الزمن والظروف. تؤكد صورة الجدران المجردة من الصور بفعل الأرضة على التلاشي التدريجي للذاكرة وفقدان التواريخ الشخصية والثقافية. يعمل هذا التآكل للصور كاستعارة لحقيقة أن الماضي غالباً ما يُنسى أو يُشوَّه، و لا يتبقى منه سوى شظايا مما كان موجودا ذات يوم. تؤكد هذه الصور على الطبيعة الزائلة للتجربة الإنسانية وحتمية الفقدان، على المستويين الفردي والجماعي.

الصدى العاطفي والتواصل الإنساني

إن أفعال الجدة عند القبر مشبعة بدلالات عاطفية وروحية عميقة، وهي بمثابة جسر بين الأحياء والأموات. يرمز فعلها المتمثل في "تَسكُبُ ماءً وَتَتلو قُرآنَها" إلى التطهير والعزاء والاتصال بالمقدس. يوحي الماء، المرتبط غالباً بالحياة والتجدد، بتطهير الماضي وإيماءة رعاية للموتى. تؤكد تلاوة القرآن على البعد الروحي لطقوسها، مؤطرة أفعالها كعمل شخصي وديني للتذكر. وحين تضع "بُـرتُقالَةً وحَلوى في راحَةِ كُلِّ يَدٍ تَـمتَدُّ"، فإنها لا تغذي الموتى فحسب، بل تحافظ أيضاً على ذكراهم عبر النذور الملموسة. تعكس هذه الإشارات حاجة الإنسان ورغبته في تكريم من رحلوا والتواصل معهم، ودور الجدة كحارسة للذاكرة. وتصبح طقوسها تعبيراً عن الحب والحزن والرغبة في الحفاظ على ارتباط مع المتوفين.

يضيف التفاعل بين المتكلم والموتى طبقة أخرى من الصدى العاطفي إلى القصيدة، إذ يرمز فعل التلويح للموتى الموصوف بـ "كنتُ أُلوّحُ لهم"، إلى لفتة اعتراف وتواصل. يوحي هذا الفعل الى أن الموتى ليسوا غائبين تماماً، بل يظلون حاضرين في وعي المتكلم. تكشف الاستجابة لهذه اللفتة "فَيَـنْـبُـتُ في أَصابعي نَشيجٌ" عن الأثر العاطفي لهذا التفاعل. تنقل صورة النشيج "النابت" في أصابع المتكلم الطبيعة الحسية والمادية تقريباً للحزن، كما لو أن فعل التذكر يؤدي إلى تدفق من المشاعر لا يمكن السيطرة عليه. تجسد هذه اللحظة التوتر بين الرغبة في التواصل مع الموتى والألم الحتمي الذي يجلبه هذا التواصل.

تصوغ قصيدة باسم فرات موضوعات الذاكرة والفقدان والعلاقة الشائكة بين الحياة والموت وذلك بواسطة صور غنية ورمزية مؤثرة. تسهم طقوس الجدة في المقبرة المزدحمة، والموتى الذين يرتدون ملابس بيضاء للتكفير عن خطاياهم، وعلاقة المتكلم العاطفية مع الموتى، في تأمّل التجربة الإنسانية للحزن والتذكر. يؤكد استجلاء القصيدة للتاريخ الطويل والأحلام الضائعة والصور المنسية على هشاشة الذاكرة وحتمية الفقدان، مع التأكيد على الروابط الدائمة بين الأحياء والأموات.