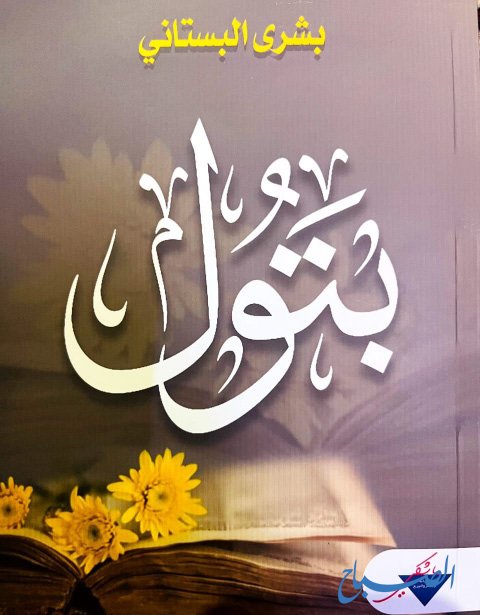

بتول بين رثاء الأخت ورثاء الذات

د. ضياء خضير

(بتول)، عنوان المجموعة الأخيرة لبشرى البستاني، وهو اسم شقيقتها التي تركت وفاتها غير المتوقعة تأثيرًا ساحقًا في حياة الأخت الكبيرة الشاعرة، التي دخلت مع هذه الوفاة المبكرة منعطفًا آخر توزعت فيه بين التفكير في شقيقة الروح الغائبة، ومشاعر الألم التي لم تترك للأخت الحاضرة غير أن تعيش ذكرياتها مع الراحلة في ما تبقى من الوقت، تستعيدها لحظة بلحظة وقطرة فقطرة، كمن يبلّ ظمأ القلب والروح في الصحراء بسراب يحسبه ماء. إذ لم ترتو الأخت من أختها في حياة كانت تبدو رخيّة عامرة بالفرح، ولكنها انكشفت بعد ذلك الغياب المفاجئ فبدت موحشة خالية إلا من هذه الذكريات التي كانت الأخت الكبرى "تشمُّ معها روائح الزمن وتضيع في التفاصيل". وحيث الشعور بأن "لا تاريخ قبلكِ، ولا موتَ بعدكِ" وبعد أن انكسر القلب "كمرآة اخترقتها رصاصة".

أما ما تنقله من قول لهيدجر من أنَّ صورة الوجود "تبقى ناقصة حتى يحضر الموت فتكتمل"، فيبقى قولًا فلسفيًا يحمل رنة عزاء، ولكن لا شأن له بالخطاب الشعري الذي يبقى متوهجًا بحياة تحاول بثّ الحياة في الموت وبعثها من رقادها، وينفي عنها غياب الأحبة حتى إذا وقع:

"سلامٌ عليكِ

على الريح تخجل من دمعتين

تلوبان في مقلتيك

سلامٌ عليّ،

على جمرةٍ تتلألأ بين جفوني

صباحَ مساء

على قبرك المخمليِّ

على النجمة الخائفة

على شجر السروِ والسنديان

على زهرة اللوز أسألها عن عبيركِ

لا تتلفتُ

هل تسمعين. !"

مع أنَّ ما نراه في هذا الديوان أو القصيدة الطويلة المكرّسة لرثاء الأخت، يكاد يؤلف بنفسه مرثية طويلة للحياة نفسها، وآمال البشر الأحياء فيها، أو لما تبقى من هذه الآمال بعد هذا الفقد الفاجع. إنه نوع من الوقوف القلق والمندهش على الحدّ الفاصل بين الحياة والموت، الذي لا تكتفي فيه الشاعرة برؤية الموت في الحياة، بل الحياة في الموت، أيضًا.

ومن يعرف بشرى البستاني بعيدًا عن صورة الكاتبة المثقفة، والأكاديمية اللامعة، وحتى الشاعرة المبدعة، سيعرف الإنسانة الرقيقة، والمرأة الخفرة النجيبة، والضمير الحي، والقلب الحادب الرؤوم، والأنثى التي تتفجر حبًّا وعطاءً عاطفيًا وماديًا يشمل البعيد من المعارف والأصدقاء والطلبة، كما يشمل الأخ والأخت والقريب.

لقد كرّست هكذا حياتها للآخرين، ولم تكد تبقي شيئًا لصاحبتها، أعني لبشرى البستاني نفسها. وهي به راضية سعيدة، شاعرة أنَّ الكرم ليس خاصًا بمن يعطي، بل أيضًا بمن يقبل العطاء إذا استحق ذلك.

لقد أعطت هذه المرأة الشاعرة كلّ شيء، ولم تحصل في مقابل ذلك على شيء. وديوانها هذا دليلٌ وشهادة أخرى على مدى إخلاصها، وعلى روحها المعطاء والكرم الوجداني والعاطفي الذي لا تحده ضفاف. فكأنها تقيم لأختها الحبيبة بتول في هذا الديوان ما يشبه سرادق عزاء طويلًا تسدد فيه دينًا في عنقها لهذه الأخت الحبيبة التي كان قلبها، وهي ميتة، ملاذًا لقلب الأخت الخائفة وهي حيّة. ولا يملك القارئ إزاء ذلك غير أن يقف متلبّثا في كل مقطع من مقاطع النص على هذه الروح والممتحنة بوجودها، تعرض مشاعر القلب والروح عارية مندهشة من فداحة الفقد، وحائرة حول تفسير موت الأخت التي بدا للشاعرة أنَّ العالم كله توقف أو مات بموتها. وهي تنثر مشاعرها هنا وهناك في هذا الديوان على شكل كلمات وإيماءات وتأشيرات وأصوات يتخلّى فيها الشعر غالبًا عن بعض ضروراته التقليدية في الوزن والقافية والموسيقى العالية، ليصبح خليطًا مكونًا من عناصر مختلفة، ليس لها قانون، ولا ضرورة فنية ملزمة، ولكنه يبقى في الأحوال كلها شعرًا.

نعم، شعرًا نرى فيه جِدة اللغة في هذه القصيدة الطويلة آتية من جدة المحاولة نفسها لمعانقة الموت، والتعرف على معناه، واستقصاء أثره في الحياة نفسها. ولذلك لا نجد من الغريب أن يتسع غيابُ الأخت الراحلة هكذا ليصبح وجودها في هذا الغياب جزءًا من وجود الأشياء في الطبيعة نفسها، يدلّ عليه ويشير إليه كلُّ شيء تراه عينُ الأخت الشاعرة الراصدة.

فبعد كل شيء، لا يبقى غير جسد هذه الطبيعة الأم يحتضن الجسد الميت في تحولاته، مثلما يحتضن الشجر ونبع الماء وعناقيد العنب التي تتحول هي الأخرى إلى "عناقيد دمع" تذرفها هذه الطبيعة نفسها، وليس الأخت المفجوعة وحدها.

"...وفي الليالي الحالكة

أتضرعُ لجروح الشجر

لنبع الماءِ حارسِ الأصيل

لعناقيد دمعٍ

مازالت تترسّمُ خطاكِ

حارسةً ظلالكِ وهي تبتعد عني

تنوسُ كراتُ نارٍ

في شغاف قلبي".

هكذا يتسع صدر الطبيعة لكل هذه التشابهات والتسويات بين الاختلافات والإشارات التي تصدر بصورة واعية أو عفوية عن الجسد الحي، وعن الروح الحاضرة فيه، وعن تلك المرأة الأخرى الغائبة والبعيدة مع حرصها على وضع مياسمها وعلاماتها على كل شيء تنظر إليه الأخت الشاعرة مجسدًا لما تبقى من إرث الأخت الغائبة، تطيل التأمل فيه منذ "ذلك المساءِ الذي جفت منابعُ روحها فيه، وكفّ البرقُ عن الوميض".

"سلامٌ عليكِ

على الريح تخجل من دمعتين

تلوبان في مقلتيك

سلامٌ عليّ،

على جمرةٍ تتلألأ بين جفوني

صباحَ مساء

على قبرك المخمليِّ

على النجمة الخائفة

على شجر السروِ والسنديان

على زهرة اللوز أسألها عن عبيركِ

لا تتلفتُ

هل تسمعين !".

والشعر الحقيقي النابع من أعماق القلب والضمير، ومن الوعي المرتبك أو اللاوعي الحالم، هو الذي يكشف عن وجود هذه العلامات وهذه التشابهات الغامضة ليحللها وينشرها في الآفق مثل رائحة ذكية تستطيع حاسةُ الشاعرة الملهمة وحدها أن تستدل عليها وتشمّها، تمامًا مثلما تستدل النحلة بالغريزة على مواطن اللقاح في حقل تتفتح الأزهار وتضوع فيه، بنفس الطريقة المجازية والاستعارية التي تتفتح فيها الكلمات في حقل القصيدة البكر، وتبحث لها عن موضع بين معاني الطبيعة العجماء، ومعجم اللغة الصامتة نفسها.

وطريقة التعبير في هذا النص أو المعلقة الشعرية تبقى متميزة، تنطوي على شيء من التركيب، الذي لا نكاد نقف فيه على معنى واحد أو دلالة مفردة، حتى تومئ لنا معانٍ ودلالات وتناصات أخرى متداخلة لا تخلو من نكت بلاغية وتراثية متعددة. فحينما تقول الشاعرة مخاطبة أختها الراحلة في هذا المقطع القصير، مثلا:

"ها أنا على ضوء قمرك العالي

أكتبُ لكِ رسالة الأحزان

رسالةً بعيدةَ مهوى القرط

تفوح بوجعٍ غامض".

فلا بدّ أن ترد على البال (رسالة الغفران) لأبي العلاء (الذي وردت الإشارة إليه في مكان آخر من القصيدة بوصفه (سجين المحبسين) الذي كان يصر مع ذلك على القول "لا إمام سوى العقل")، حينما نقرأ "رسالة الأحزان"؛ فبينهما وشيجة وعلاقة نسب في الاسم والدلالة.

وحينما نقرأ التعبير التالي "رسالة مهوى القرط تفوح بوجع غامض"، فلا بدّ أن ترد على البال أيضًا تلك الكناية العربية التقليدية الدالة على جمال المرأة مجسّدًا بطول رقبتها، على الرغم من أنَّ معنى بعيد المهوى أو (الهوة) موظف هنا لشيء آخر مختلف، هو المسافة التي يصنعها الموت الذي يتأكد وجوده في النص بدالة وجود "الوجع الغامض" ليمنع هو الآخر إرادة الحديث عن مجرد جمال الجسد؛ مثلما تتأكد "رسالة الأحزان" في دالة علاقتها بـ"رسالة الغفران" في أنها تجري في رحلة خيالية في الحياة الأخرى، وليس في هذه الحياة الدنيا، فضلًا عن أنَّ "القمر العالي" الذي يفتتح به المقطع يشير بنفسه إلى هذا الجمال غير المكتمل بعد أن أصبح بعيدًا عاليًا، مع أنَّ ضوءه ما زال كافيًا لكتابة تلك الرسالة. وهكذا، فالعبارة لا تبدو بريئة صافية، كما هي في البلاغة العربية القديمة، بل مراوغة، أو محملة بدلالة أخرى مختلفة.

وبإمكاننا أن نقرأ في الديوان على هذا النحو مقاطع أخرى لا تقل عن هذا المقطع تركيبًا وغنى واكتنازًا، مثلما يمكننا، في مقاطع أخرى، التمتع بمجرد القراءة التي تكشف عن مزيد من هذا الارتباط المدهش بين أختين وذاتين بشريتين لم يستطع هادم اللذات ومفرق الجماعات أن يفرق بينهما في الموت كما لم يفرق بينهما في الحياة. وهذه نماذج من قولها:

"وجهكِ يبحثُ عني

تتحداني وردتكِ البيضاءْ

تنثر في فجر أسايَ رذاذاً صيفيا

أو قمصاناً لعصافير الفجرْ

تنثرني وسط عُبابِ الريحْ

لحظاتٍ باكيةً

تنثرني وجعاً أصفرْ".

وقولها:

"وحيدةٌ في غيابكِ أنا.

وحيدةً أذرعُ الطرقات

أحمل حقيبةً فارغةً

وأسافر عبر النسيم

أحدّقُ في الأرضِ

لا أتذكرُ شيئاً من المدن الغاربةْ"

وقولها:

"سلامٌ عليكِ

على الريح تخجل من دمعتين

تلوبان في مقلتيك

سلامٌ عليّ،

على جمرةٍ تتلألأ بين جفوني

صباحَ مساء

على قبرك المخمليِّ

على النجمة الخائفة

على شجر السروِ والسنديان

على زهرة اللوز أسألها عن عبيركِ

لا تتلفتُ

هل تسمعين !".

لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه القصيدة أكثر مما وقفت حتى الآن، وأفضل أن أترك للقارئ حرية رؤيتها بطريقة مباشرة دون كلام طويل قد يتحول إلى حاجز يعيق مواجهته للنص بنفسه وتكوين حكمه الخاص عليه، إيجابًا وسلبًا.

وكل ما أستطيع قوله هنا في ختام هذه الكلمة القصيرة هو: هذه هي بشرى البستاني كما رأيتها في هذا الديوان - القصيدة وفي غيرهما.

سيدة عظيمة سفحت نفسها شعرًا، ويمكن للناقد والقارئ بين سطور نصها الطويل أن يرى من خلال ذلك نصَّ حياتها نفسه ليرى آثار الدم وتعب الروح والقلب وأنفاس صاحبته وهي تتقطع على الورق وتذهب حسرات، كما في هذه القصيدة التي يحاصر الموت كلماتها، مثلما يحاصر حيوان متوحش غزالًا وحيدًا في غابة.