{موت الأب}.. سقوط الطاغية وتدوير الطغاة

جاسم الحلفي

تحكي رواية "موت الأب" قصة عائلة تخضع لسلطة أبٍ مستبدٍ يفرض هيمنته على الجميع، معلناً: (أنا هنا رجل الدار فحذار من التمادي)1. سلطته تمتدُّ إلى المستأجرين، حيث (يجد متعة في الإيذاء والتجني)2. يستغل سارة الحفافة، المستأجرة التي تعيش مع زوجها في إحدى غرف الدار، فارضاً عليها علاقة قسريَّة مستغلاً غياب زوجها.

يوسف، الابن الأصغر، ينشأ في هذا المناخ القمعي، غير قادرٍ على المواجهة، حتى يكتشف خيانة والده لكنَّه يظل عاجزاً عن فعل أي شيء، سوى أنْ يهمسَ مع نفسه: (لقد رأيتك يا أبي وأنت تخون أمي مع حفافة وجوه النساء)3. على العكس منه، يتمرد شقيقه الأكبر إسماعيل بإقامة علاقة مع سارة، متحدياً الأب، فيُطرد من المنزل ويبدو أنَّه هرب مع سارة، ويختفي عن المشهد تماماً.

تتصاعد سطوة الأب حتى يصبح العنف أسلوبه في السيطرة، بحيث (كل الأشياء تتخلى عن طريقه)4. يتزوج من ساهرة، الأصغر سناً، ويطلق زوجته الأولى بلا اكتراث. ازدادت سطوته مع مرور الوقت، وأصبح الجميع يتحاشاه. تمادى في طغيانه حتى قتل شقيقه نوح، المثقف الذي يجسد الفكر الحر، ليؤكد أنَّ القمع لا يعرف سوى لغة البطش، لكنَّ هذه الجريمة تقوده إلى السجن، ليبدأ انهياره.

في غيابه، لا يختفي القمع، بل يعيد إنتاج نفسه. تستغل ساهرة ضعف الأب لتفرض سلطتها، متحولة إلى المستبد الجديد. في النهاية، يجلس الأب على كرسي قديم، فاقداً لكل أشكال القوة التي كان يمتلكها، لكنَّ إرثه الاستبدادي لا يزول، بل ينتقل إلى يدٍ أخرى، الأمر الذي يترك القارئ أمام سؤال مفتوح: هل انتهى الاستبداد، أم أنه فقط تغير في الشكل؟

ترتبط "موت الأب" برواية ثانويَّة يكتبها الصحفي أمجد، تعكس تداعيات الحصار والانهيار الاقتصادي الذي حول الثقافة والتاريخ وحتى الأجساد إلى سلع. يعاني أمجد من صراعٍ داخلي عندما يعثر على مخطوطة "الكنز"، رمزاً للتراث العراقي المهدد، متردداً بين الاحتفاظ بها صوناً للهويَّة أو بيعها لضمان بقائه. يتساءل: هل يكفي التوثيق لإنقاذ الحقيقة، أم أنَّ الكتابة في زمن الخراب مجرد صرخة في الفراغ؟

يمثل أمجد المثقف الذي يرفض أنْ يكون مجرد شاهدٍ سلبي، محاولاً توثيق المأساة في زمنٍ أصبحت فيه الكلمة وسيلة المقاومة الوحيدة. تتكامل الروايتان في تحليل الأزمة العراقيَّة، إذ تكشف الرواية الأساسيَّة عن الاستبداد السياسي، بينما تسلط الرواية الثانويَّة الضوءَ على تفكك القيم تحت وطأة الحصار، لتؤكد أنَّ المعاناة لم تكن في القمع وحده، بل في إعادة تشكيل الأخلاق وفق منطق البقاء.

المكان في موت الأب:

البنية والدلالات السرديَّة

المكان في "موت الأب" ليس مجرد خلفيَّة للأحداث، بل يعكسُ طبيعة السلطة والقمع. يتحول المنزل من فضاءٍ عائلي إلى سجنٍ رمزي، حيث تُمارَس الهيمنة والخضوع، ليصبح انعكاساً للنظام السياسي الأكبر. الأب هو الحاكم المطلق، يفرض سطوته ويتحكم في العائلة كما تفعل الأنظمة الاستبداديَّة. حيث (يغض الرجال عيونهم عن بلواهم به، والنساء يصغين بانتباه إلى وقع خطواته)5.

في هذا الفضاء، تتلاشى العلاقات الطبيعيَّة، ويحلّ الخوف والطاعة القسريَّة محل الحوار، بينما يُقمع التمرد بعنف، كما حدث مع إسماعيل. يبقى يوسف محاصراً، رغم وعيه بسلطة والده الجائرة، غير قادرٍ على كسر دائرة القهر، تماماً كما هي حال الأفراد في الأنظمة القمعيَّة.

يحمل البيت داخله بذور انهياره، فعندما يعود الأب من السجن، يجد نفسه غريباً في المكان الذي كان يفرض فيه سلطته، بينما تفرض ساهرة، زوجته الثانية، هيمنتها على البيت، في انقلابٍ رمزي لموازين القوى، حيث يتحول الطاغية السابق إلى رجلٍ عاجزٍ بلا سلطة.

تجسد الرواية الصراع على السلطة من خلال توزع الشخصيات داخل الفضاء المكاني، فالأب يحتلُّ المركز، بينما يتحرك الآخرون بين الخضوع والمقاومة على الهامش. ومع تراجع سطوته، ينتهي معزولاً داخل غرفته، في تصويرٍ لانهيار الاستبداد عندما يفقد الحاكم قدرته على بث الرعب والسيطرة. بهذا، لا يكون المكان مجرد مسرحٍ للأحداث، بل مرآة للتحولات الكبرى التي تصيب الأفراد والمجتمعات تحت وطأة الاستبداد.

الزمن عنصرٌ أساسيٌّ

في تشكيل البنية السرديَّة

كتبت الرواية بين عامي 1995 و2000، وهي فترة شهدت انهيار هيبة السلطة المطلقة وتفاقم الحصار الاقتصادي، الأمر الذي جعل المجتمع يعيشُ في حالة ترقبٍ وقلقٍ دائمٍ. يعكس السرد هذا الاضطراب باستخدام التداخل الزمني، حيث تُستدعى الطفولة والمراهقة عبر استرجاعات متكررة، ليظل القمع ماثلاً في الذاكرة.

الإيقاع الزمني في الرواية متغير، إذ يتباطأ في مشاهد القمع لتعميق الإحساس بثقل الزمن، بينما يتسارع عند تناول التحولات الاجتماعيَّة والفوضى، ما يعكس طبيعة الحياة في ظل الأنظمة القمعيَّة. سقوط الأب لا يعني بالضرورة نهاية الاستبداد، بل يطرح تساؤلات حول استمراريته في أشكالٍ جديدة، حيث تبقى البنية الاجتماعيَّة قائمة رغم تغير رموزها.

تستدعي الرواية قصة قتل الأب لشقيقه نوح، على غرار قابيل وهابيل، ما يمنح الزمن طابعاً دائرياً يعكس دورة العنف المتكررة. تنتهي الرواية من دون إجابة واضحة عن مصير الشخصيات، الأمر الذي يعكس عدم اليقين، إذ لا يؤدي السقوط بالضرورة إلى الحريَّة، بل قد يكون تمهيداً لفوضى جديدة. الزمن لا يتحرك إلى الأمام، بل يدور في حلقاتٍ مغلقة، ما يعكس طبيعة التاريخ العراقي، حيث يفسح كل قمع المجال لقمعٍ جديد.

الزمن في "موت الأب" ليس مجرد إطار للأحداث، بل عنصرٌ أساسيٌّ يكشف التشظي النفسي والاجتماعي تحت وطأة الاستبداد. لا يسير السرد وفق تسلسلٍ خطي، بل يتداخل الماضي بالحاضر، ما يجعل الذكريات حاضرة كحالة ذهنيَّة لا تنتهي.

الحرب في رواية "موت الأب"

تعكسُ الرواية الحرب كحالة ممتدة تترك أثرها العميق في المجتمع والشخصيات، إذ لا تقتصر على القتال، بل تمتد إلى البنية النفسيَّة والاجتماعيَّة للأفراد، لتصبح (بما جرته من ويلات)6 جزءاً من تشكيل السلطة والعلاقات داخل الأسرة. تظهر تداعيات الحروب العراقيَّة المتعاقبة في السرد، من الحرب العراقيَّة-الإيرانيَّة إلى حرب الخليج والحصار الاقتصادي، حيث استُخدمت الحروب لترسيخ قبضة السلطة، و(ظلّ سعيرها يتأجج حتى باتت البطون أثرى، خالية من العزاء وتلاشت فرحة الأرض بما تنتجه من زرع وقد مات الضرع قبل ابن آدم)7.

لم تكن هذه الحروب مجرد صراعات عسكريَّة، بل تحولت إلى منطقٍ يحكم الحياة، ما جعل المجتمع رهينة دائمة للخوف.

الأب، الذي يجسد الاستبداد، يفرض سيطرته على أسرته بذات العقليَّة العسكريَّة المبنيَّة على القمع، فيتحول المنزل إلى انعكاسٍ للنظام السياسي، حيث يتكرر التسلط الذي طبع المجتمعات التي عاشت طويلاً تحت ظل الحروب. ومع تقدمه في العمر، يصبح جسداً واهناً فقد قدرته على فرض سيطرته، الأمر الذي يرمز إلى أنَّ الحرب تستهلك حتى من يمارسها. أما يوسف، الذي نشأ وسط هذا القمع، فيظل ممزقاً بين التمرد والخضوع، كما هي حال جيلٍ بأكمله لم يعرف سوى الحرب ومنطق العنف والخوف.

عند سقوط الأب، لا تنتهي آثار الحرب، بل تظلُّ كامنة داخل النفوس والبنى الاجتماعيَّة، إذ يمكن أنْ تعيدَ تشكيل الأجيال التي ولدت ونشأت في ظلها، ما يطرح رؤية للحرب بوصفها (ليست بالضرورة تعني الموت وحده)8، بل آليَّة قمعيَّة تبرر السلطة بها استمرار استبدادها.

تدهور الوضع المعيشي في "موت الأب"

وأثره في حياة الناس

تعكس الرواية أثر التدهور الاقتصادي في العراق، حيث يصبح البقاء أولويَّة، بينما تنهار القيم. يظهر ذلك في صورة المثقف الذي يبيع كتبه في شارع المتنبي، حيث (يلقي عليها المارة نظرات استعلاء تذل الكتب وتهينها، والغبار يكنس الكتب على الرصيف)9، ما يعكس فقدان المعرفة قيمتها وتحولها إلى سلعة. ويتجلى هذا الانهيار في معاناة المثقف حين (تهان حكمة مئات السنين من دون اعتبار للمحتوى)10، ما يؤكد أنَّ الحاجة إلى البقاء تتفوق على المبادئ.

في "زمن الحيوانات" كما يصف السارد المرحلة الزمنيَّة، يتحول الصراع من مواجهات عسكريَّة إلى صراعٍ يومي من أجل البقاء وسط الفقر والانهيار القيمي. يتجسد ذلك في عجز المثقف عن "شراء قلم حبر جاف"، مؤشراً على انهيار الفكر تحت وطأة الحصار، حيث يُسحق المثقف كما سُحقت الأصوات العقلانيَّة، ولم تعد للكلمة أي قدرة على مواجهة واقع يُفرض بالقوة والقهر.

يتحول شارع المتنبي من مركزٍ ثقافي إلى سوق، حيث يُباع الفكر كما تُباع السلع الاستهلاكيَّة، وتُصفى المكتبات كما يُفكك الإرث الثقافي. بيع الكتب لم يعد فعلاً ثقافياً، بل تعبيرٌ عن انهيار رمزي لمكانة المثقف، الذي بات مجبراً على التخلي عن إرثه الفكري مقابل لقمة العيش.

تجسد الرواية مأساة هاجر، الطالبة الطموحة التي دمرها الفقر، كما تعكس معاناة صديقتها التي لم يكن انحرافها اختياراً، بل قسريَّة فرضها الواقع، حيث يصبح الجسد سلعة كما تباع المخطوطات العتيقة، ويصبح الشرف ترفاً لا يتحمله الجميع. تكشف الرواية أن الحصار لم يكن مجرد أزمة اقتصاديَّة، بل هجوم على البنيَّة الأخلاقيَّة للمجتمع، حيث تحولت المرأة إلى ضحيَّة مضاعفة، والرجل إلى شاهد عاجز، والمبادئ إلى رماد. في النهاية، لا ترصد الرواية انهيار الثقافة فقط، بل تصور مجتمعاً لم يعد يسأل ماذا نقرأ؟، بل ماذا نبيع كي نعيش؟

العنف والقسوة في "موت الأب":

تحليل البنى السلطويَّة وآليات القمع

يتجلى الاستبداد في "موت الأب" كبنية متجذرة تمتدُّ من الأسرة إلى المجتمع، حيث لا يكون القمع مجرد سلوك فردي، بل منظومة تعيد إنتاج نفسها عبر الأجيال. الأب ليس فقط شخصيَّة مستبدة، بل تجسيد لنظام شمولي يستخدم "العنف والخوف لضمان السيطرة". يظهر ذلك بوضوح في التعامل مع نوح، المثقف الذي حاول تقديم بديل عقلاني، لكنه قُتل، تماماً كما تُسحق الأصوات المعارضة في الأنظمة القمعيَّة، ما يعكس استئصال أي محاولة للخروج عن النسق القمعي.

العنف في الرواية ليس مجرد فعل لحظي، بل أداة للتحكم وإخضاع الآخرين. الأب يفرض أنماط حياة محددة، محولاً العائلة إلى نموذج مصغر للدولة القمعيَّة، حيث يُستخدم العنف الجسدي والنفسي لضبط العلاقات. حتى الأم، التي يُفترض أن تكون عنصراً للحنان، ليست سوى ضحيَّة أخرى، حيث تُعامل كممتلكات، وتُهان وتُذل بلا أي قدرة على المقاومة.

مع سقوط الأب، لا ينتهي القمع، بل يعيد إنتاج نفسه بأشكال جديدة. يوسف، الذي نشأ تحت وطأة استبداد والده، لا يتحول إلى منقذ، بل يبقى محاصراً بإرثه، الأمر الذي يعكس أن القمع ليس مجرد أفعال فرديَّة، بل نظام متكامل يجد دائماً طريقه للاستمرار. هذا يرسّخ فكرة "دورة الاستبداد المغلقة"، حيث لا يعني سقوط الطاغية تحرر المجتمع، بل يترك فراغاً يبحث الجميع عن ملئه، وكأن النظام الاستبدادي لا ينهار تماماً، بل يتحول إلى شكل آخر.

المرأة في الرواية:

القمع وإعادة تدوير السلطة

تعكس الرواية كيف تبقى النساء ضحايا لنظام أبوي متجذر، سواء كنَّ خاضعات أو مقاومات أو حتى معيدات إنتاج القمع. سارة تمثل المرأة المستغلة التي لا تملك خيارات حقيقيَّة، بينما يمنحها ارتباطها بإسماعيل هامشاً من الحريَّة، لكنه يجعلها أيضاً محور صراع بينه وبين الأب المتسلط.

ساهرة، الزوجة الثانية، تبدأ خاضعة لكنها تتحول إلى الطرف الأقوى بعد انهيار الأب، لتصبح القامعة بدلاً من المقهورة، ما يعكس كيف يعيد القمع تشكيل نفسه بأدوات جديدة من دون أن يزول. في المقابل، الأم، التي (تقضي نهارها صامتة، لا تنبس ببنت شفة)11، تجسد المرأة التي تعيش في ظل الاستبداد دون مقاومة.

هاجر، الطالبة الطموحة، تعاني من الفقر الذي يحطم أحلامها، وتروي قصة صديقتها التي يصبح جسدها سلعة أخرى تُباع مثل المخطوطات والكتب العتيقة، ما يعكس كيف تدفع الحاجة بعض النساء إلى خيارات قسريَّة.

تكشف الرواية كيف أن القمع لا يُمارس فقط ضد النساء، بل يُعاد تدويره من قبلهنَّ أيضاً، كما تفعل ساهرة التي تتحول من ضحيَّة إلى مستبدة، ما يبرز أن التحولات في موازين القوى لا تعني التحرر، بل "استبدال المستبد بآخر"، ليصبح المنزل انعكاساً للدولة، حيث تُمارس السلطة الأسريَّة بنفس آليات القمع السياسي، ما يجعل الرواية شاهدة على طبيعة القهر الممتد الذي يعيد إنتاج نفسه عبر الزمن.

الرمزيَّة في رواية "موت الأب"

تعتمد "موت الأب" على رمزيَّة تعكس طبيعة السلطة الدكتاتوريَّة وسقوطها المحتوم، حيث تستخدم الرواية رموزاً تجسد القمع وإعادة إنتاج الاستبداد حتى بعد انهيار رموزه.

الأب: يمثل الطاغية المتلون الذي يتحكم بمصائر الآخرين، كما يقول السارد: (لم نكن نعرف إلى أين يريد الوصول بنا... كان يتلون مثل الحرباء)12، ما يعكس طبيعة الأنظمة الشموليَّة التي تدّعي الوصاية المطلقة. سقوطه لا يعني نهاية القمع، بل يفسح المجال لصراعات جديدة على السلطة، حيث يواجه يوسف خطر إعادة إنتاج النظام ذاته.

نوح: هو صوت العقل والفكر الذي يُسحق تحت جبروت الطاغية، في إشارة إلى مصير المثقفين في الأنظمة القمعيَّة. أما إسماعيل، المتمرد الذي (لا يجرؤ أنْ يعانده أحدٌ من ساكني الدار، والنساء كن يستعطفنه ويحاولن إرضاءه، أما الرجال من أزواجهن فلم يكم لديهم الوقت الكافي لمشاكسته) 13. فيُنفى كما يُقصى المعارضون في الدول المستبدة.

المنزل: يتحول إلى نموذجٍ مصغرٍ للدولة القمعيَّة، حيث تُدار العلاقات بمنطق الطاعة والخوف. وعند سقوط الأب، لا يتحرر المكان، بل يعاد توزيع السلطة، ما يوضح أن الأنظمة القمعيَّة في بلداننا لا تنهار كلياً، بل تعيد تشكيل نفسها.

المخطوطة الضائعة: التي يعثر عليها أمجد ترمز إلى الذاكرة الثقافيَّة المهددة، حيث يتردد بين بيعها أو الاحتفاظ بها، ما يعكس صراع المثقف بين المبادئ وضغوط الواقع القاسي.

تمثال الذئب البرونزي والمقاتل الروماني: يصوّر الصراع الأبدي بين السلطة والمعارضة. الذئب، في وضعيَّة دفاعيَّة، يرمز للأنظمة القمعيَّة التي تدّعي حماية المجتمع لكنها تعيش في خوفٍ دائمٍ. في المقابل، يجسد المقاتل الروماني القوى الخارجيَّة التي تسعى لإسقاطها، لكنه يحمل أيضاً خطر إعادة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، خاصة مع غياب دور المعارضة الداخليَّة الفاعلة.

بنية السرد في "موت الأب"

تعتمد "موت الأب" على بنية سرديَّة مركبة، حيث يتداخل السرد المزدوج بين الحكاية الأساسيَّة التي يرويها يوسف والرواية الثانويَّة التي يكتبها الصحفي أمجد، ما يعكس العلاقة بين السلطة، الذاكرة، والكتابة.

يكسر التداخل الزمني الخط السردي التقليدي، فيتنقل بين الماضي والحاضر، معبراً عن اضطراب الذاكرة في ظل القمع. هذا الأسلوب يجعل القارئ يعيد بناء تسلسل الأحداث من زوايا مختلفة. تعتمد الرواية على تعدد الأصوات السرديَّة، حيث يعكس يوسف الصراع مع السلطة الأبويَّة، بينما يمثل أمجد مأزق المثقف في مجتمع ينهار. يكشف هذا التنوع غياب الحقيقة المطلقة، حيث تختلف الروايات وفق منظور الراوي.

تُستخدم اللغة الإيحائيَّة المكثفة لدمج الوصف النفسي بالتحليل الداخلي، ما يجعل القارئ شريكاً في فهم الشخصيات. كما تستعين الرواية بـ "التناص الرمزي"، مثل قتل الأب لشقيقه نوح، الذي يحيل إلى قصة قابيل وهابيل، ما يربط السرد بالبنية الثقافيَّة العميقة. يتناوب الإيقاع السردي المتغير بين التأملات الفكريَّة والمشاهد الحركيَّة، مما يعكس واقعاً مضطرباً، حيث تتوالى الانهيارات دون استقرار.

البعد الفكري والفلسفي

في رواية "موت الأب"

تتجاوز "موت الأب" السرد العائلي لتكشف عن القمع كبنية متجذرة تتكرر عبر التاريخ، حيث لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى الثقافة والنفسيَّة الجماعيَّة.

لا يُقدَّم القمع في الرواية كفعل فردي، بل كـ"ظاهرة تاريخيَّة متكررة"، ما يتماشى مع رؤية ميشيل فوكو للسلطة بأنها منتشرة في كل المؤسسات والعلاقات الاجتماعيَّة، وليست مقتصرة على الدولة وحدها. الأب في الرواية ليس مجرد مستبد، بل تجسيد لنظام شمولي يتحكم في العائلة كما تفعل الأنظمة القمعيَّة مع شعوبها.

يوسف، رغم رفضه لسلطة الأب، يجد نفسه عاجزاً عن التحرر منها، ما يعكس إشكاليَّة الحريَّة كما طرحها جان بول سارتر، حيث يتردد الفرد بين التمرد والخضوع للمنظومة التي نشأ فيها.

تطرح الرواية تساؤلاً حول دور الأدب في كشف الحقيقة: هل يعكس السرد الواقع، أم أنه مجرد إعادة إنتاج تخضع للتأويل؟، متقاطعةً مع مفهوم بول ريكور حول "الذاكرة والسرد"، حيث كل توثيق هو إعادة بناء انتقائيَّة.

كما تناقش الرواية ما بعد الاستبداد، حيث لا يؤدي سقوط الطاغية إلى التحرر، بل يُمهِّد لصراع جديد على السلطة، متوافقة مع رؤية أنطونيو غرامشي حول "الهيمنة الثقافيَّة"، حيث يستمر القمع عبر الثقافة والأيديولوجيا.

في النهاية، لا تمنح الرواية إجابة قاطعة حول نهاية الدكتاتوريَّة، بل تطرح تساؤلاً عميقاً: هل يختفي القمع بسقوط الطاغية، أم أنه يعيد إنتاج نفسه بأشكالٍ مختلفة، في دورة لا نهائيَّة من الاستبداد والصراع؟ كما لا تقدم الرواية إجاباتٍ قاطعة، بل تترك تساؤلاً مفتوحاً: هل يمكن كسر دائرة الاستبداد، أم أنه يعيد إنتاج نفسه بأشكالٍ جديدة؟، ما يجعلها شهادة فكريَّة تتأمل استمراريَّة السلطة في السياسة والوعي الجماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

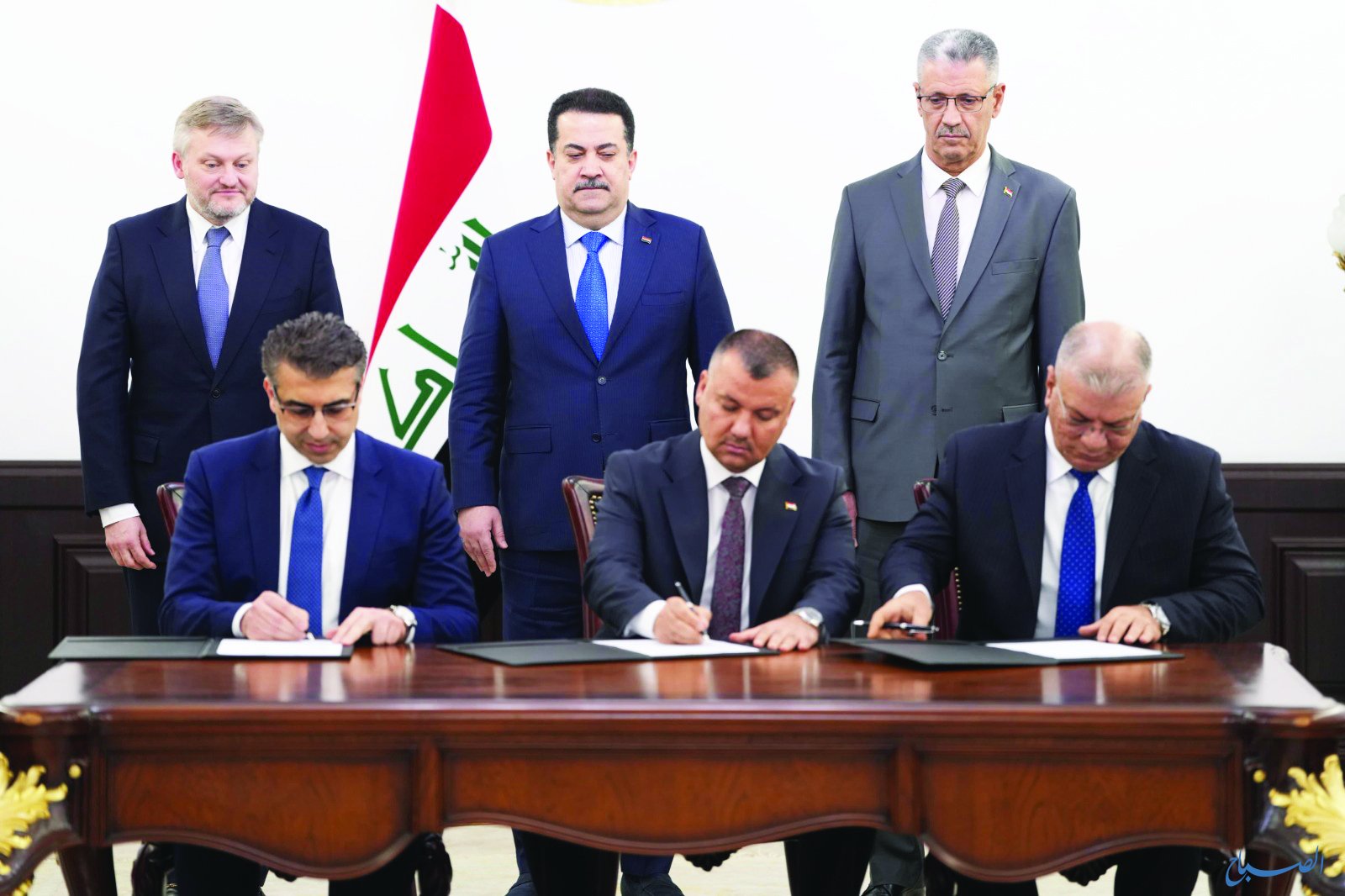

أحمد خلف، دار الشؤن الثقافيَّة، بغداد، 2002، ص(14، 31، 22، 12، 12، 100، 70، 28، 125،125، 44، 271، 13).