مستقبلُ الرواية ومآلاتُها في عصرِ التكنولوجيا

د. فارس عزيز المدرس

مِن حيث المبدأ ليستْ الملاحمُ ولا القصص الديني ولا يوتوبياتُ الفلاسفةِ سوى عملٍ حكائي تطوَّرت عنه الروايةُ، وبمختصر: ما الإنسانُ إلا كائنٌ حكائي؛ ثم صار كائناً روائياً، وما تنفكُّ الروايةُ في تطوِّرٍ يتحكَّم في مستقبلها و مآلاتها.

للحديث عن مستقبل الروائية سأتَّبع طريقةَ القفزاتِ الذهنية التي تشكَّل بمجملِها منطلقاتٍ تُفضي إلى تصوِّرٍ عامٍّ عن الموضوع، وتسدُّ الذرائع عن أسئلةٍ تقع خارجَ نطاق العنوان؛ ، وأسلِّم أولاً: بأنَّ الروايةُ شكلٌ مِن أشكال الفن؛ لها مقوماتُها وميزاتها وتقنياتها الخاصة.

وثانياً: من غير المُجدي أنْ أعالجَ ما إذا كانت الرواية أفضلَ الأشكال الأدبية أمْ لا؛ فهذه مسألةٌ لا سبيل إلى حسْمها؛ بل مِن غير المُجدي حسمُها.

وثالثا: لستُ معنيِّاً بالخوض في موضوع الحُكم الجمالي؛ إلا بحدود عنوان الموضوع، وهذا لا يعني الإقلالَ مِن جماليتها وشعريتها؛ لكنه موضوعٌ آخر.

معلومٌ أنَّ الروايةَ بِنتُ المجتمعِ؛ تتأثر بالتغيراتِ التي تطرأ عليه، وهي تُطوِّرُ مِن شكلِها وتقنياتِها ولغتِها وقصدياتها؛ بما يتلاءم وما يقتضيه حالُ المجتمع، وهذا يفسِّر النقلاتِ المتتابعةَ التي مرَّت بها ولمَّا تزل. والروايةُ أكثرُ الأجناسِ الأدبية تجدّداً وتجريباً ومرونةً؛ مِما يجعلها أكثرَ ديمومةٍ وطواعيَّة أمام التغيرات؟.

الخصوبةُ الموضوعة

تأتي أهميةُ الرواية من صِلتِها بالمنحى الفكري، ومن قابليتِها على معالجة كبرى مشكلات الإنسان، ناهيك عن عدم خضوعِها للغنائية في الأدب؛ مقارنة بالأجناس الأدبية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك فهناك مَن يرى أنَّ الروايةَ تتعرَّض للانحسارِ والخمود. وفي المقابل هناك مَن يؤكد على أنّهاَ ستبقى ما دام الإنسانُ، نظراً لقدرتِها على هضمِ الكثير من العلوم والفنون؛ فالروايةُ مثلاً فعلت بالفلسفةِ - على وجه التشبيه - ما فعله بها سقراط، إذ أنزل الفلسفةَ مِن السماءِ إلى الأرض... والروايةُ أخرجتْها من دهاليز النخبةِ إلى الجمهور، مستخدمةً في ذلك لغتَها الفاتنةَ وأحداثَها المشوِّقة، وبنسبةِ مقروئيةٍ عالية؛ عبَرَتْ بها مِن ضيقِ المكانِ المتجسِّد في الواقع والإيديولوجيا إلى اتساعٍ متمثِّل في الخيال والرمز والعالمية.

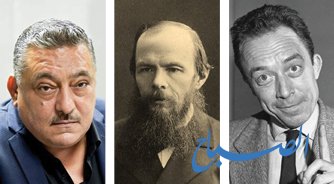

ويصف ألبير كامو الكُتّابَ الذين مزجو الأدبَ بالفلسفة بـ “ الروائيين العِظام، وهم الروائيون الفلاسفة, أيْ أضدادُ كُتابِ البحوث ... وهم يعدُّون العملَ الفني حصادَ فلسفةٍ غير مُعبَّرٍ عنها “ أو تعجز عن الوصول إلى عقولِ القرَّاءِ العاديين، فالروايةُ على هذا تكسرُ حاجزَ النُّخبة، وتعرضُ الفكرَ زهرةً بسيطةً في مَظهرها؛ عميقةً في جوهرها.

حين اقتحمَت الروايةُ مضمارَ الأفلام حدثت النقلةُ فيها؛ لاسيما على صعيد التواصل، وجرِّ القرَّاءِ إلى أفكار كانت عصيَّة عليهم، فصارت الأفلامَ تعبِّر عن أسئلةٍ وأفكار كانت مغيَّبة عن القارئ. ومِن البديهي أنّ أيّ فيلمٍ يتمُّ إنتاجُه يحتاج إلى سيناريو؛ ولكي تَدخُل الفلسفةُ عالمَ السينما فهي بحاجةٍ إلى الرواية لتحويل نصوصَها إلى نصوصٍ أدبية, فالنصَّ الأدبي بما يتمتَّع به مِن خيالٍ ودهشةٍ هو الأساسُ في قيامِ سيناريوهات الأفلام. والفنُ السينمائي ترجمةٌ لتاريخ الأدب المكتوب روائياً، وفي هذا يقول الناقدُ السينمائي والمخرجُ وارك جريفت إنّ أغلبيةَ أعمالِه السينمائية مقتبسةٌ مِن الروايات،.

الرواية والنظرية البينيِّة

شَهِدَ العصرُ الحديث تسُارعاً في دمجِ المعارفِ؛ مع الحفاظِ على خصوصيةِ كلّ فرعٍ معرفي، وهذا ما سُمِّي بـ النظريةِ البينية Theory of Interdisciplinary، يقول ويليام نول: إنّ الدراسةَ البينية مرجعُها حقلانِ معرفيان فأكثر، وتجيب عن أسئلةٍ ومشكلَات يعسر حلُها في نظامٍ معرفيٍّ واحد، دون أنّ يحدثَ أيُّ استلابٍ في أيٍّ مِن العلوم والفنون التي تجمع بينها. وتؤكدُ الأصواتُ الداعمةُ لهذه النظرية “ على أنّ الأدبَ يُسهمُ في بناءِ المعرفةِ وطرحِ الأسئلةِ التي يثيرُها العقلُ الإنساني في مسائلِ الحياة والوجودِ والكون، فالتمييزُّ الثنائيُّ الضيق لا يتماشى وتاريخ النصوص التي أنتجتها المعرفةُ البشرية، وهذا هو الحالُ الذي كانت عليه الملاحمُ اليونانية التي كانت عصبَ السياسةِ والفِكر والإبداع؛ وكان شعراؤها قادةً يُستشارون في كلِّ الأحداثِ الجِسامِ التي تتعرَّض لها أممهم؛ بخلافِ ما حاول أفلاطون إفهامنا.

وفي هذا يرى فيليب سابو” أنّ الأدبَ كان منذ أقدمِ العصور ظهيراً للفكر البشري، ويضرب على هذا مثلاً بكتابِ جيل دولوز ( بروست والعلامات)؛ وهو تحليلٌ لرواية (البحث عن الزمن الضائع) التي أسالت حِبرَ أقلام أهلِ الأدب. ويقول أيضاً: إنَّ الحديثَ عن العلاقة بين الجمال والفكر لن يستقيمَ مِن دون علاقةٍ تربط نظريةَ الأدبِ بنظريةِ المعرفة” وهذه عينُها الأطروحةُ التي دافع فيها دریدا عن التداخل البيْني بين المعارف؛ قائلاً: “ لقد محتْ الميتافيزيقا المشهدَ الخُرافي الذي أنتجها. ويمكن القول: إنَّ التفكيرَ النقديَّ لخطابِ الفلسفةِ يعود إلى الأدبِ الذي يرسم حدودَها، كما ترجع إلى أصلٍ سريٍّ، حيث تتلاشی الادعاءاتُ التأمليةُ لفكرٍ صافٍ ومطلق”.

وما يُقال عن الفلسفةِ يُقال عن علوم أخرى؛ فروايةُ نزار عبد الستار (الأدميرال لا يحبُ الشاي) تبدو ساخرةً؛ لكنَّها تقتحم مِضماراً صعباً؛ وهو الاستشراق، فالتحليل النفسي والأخلاقي للاستشراق مِن أصعب الدراسات، لأنَّه يفسِّر آليةَ اشتغال الإرادة الاستشراقية المعبِرةِ عن مصلحةِ قِوى لها سطوتها، مِن مثل شركة الهند الشرقية؛ التي شكَّلت للتاج البريطاني ثقلاً أكبر مما شكَّلته وزارتا الخارجية والحربية.

في (الأدميرال لا يحب الشاي) اختلطت السخريةُ بالمعرفة والتشويق؛ لتعينَ القارئ على تصوُّرِ الجرائم التي تمخَّضت عن هذه شركة المسلَّحة بكثيرٍ من العلوم والثقافات؛ بما فيها البحوثُ الاستشراقية التي كانت تدعمها؛ فضلاً عن الثقلِ الذرائعي الذي حكَم العقلية الاستعمارية؛ التي كان من شأنها أنْ تصنعَ صورةً للآخر تتماشى ومصالح الكولينيالية، ولو توسَّعتْ الروايةُ في التحليلِ الفيلولوجي؛ لكانت من النتاجاتِ الأدبية الفريدة في فهم الاشتغال التبادلي بين خطابِ الكولينيالية الداعمِ للاستشرق؛ وبين طبيعة الخطاب الاستشراقي نفسِه. ومع أنَّ أغلبَ الاستشراق معارفُ وأبحاثٌ مفيدة، لكن هناك حقائقُ مظلمة (في قسمٍ منه)؛ تتمثَّل بخدمةِ مؤسساتٍ استعمارية؛ ليس بمقدور القارئ العادي مجاراة فهمها.

الجمال بوصفه معرفة

ليس مِن السهلِ تفسيرُ علاقةِ الجمالِ بتشكيلِ الأفكار أو ابتكارها؛ لأنَّ تأثيرَ الجمال لا يأتي مباشرةً؛ بل هو سلسلةٌ مِن المؤثراتِ تتراكب لتؤدّي دورَها في صناعةِ الأفكار أو توجيهها. وتُقدمُ رسائلُ الشاعر الألماني شيلّر شرحاً لهذا المجال. وشيلّر لا ينسب إلى الجمال وظيفةً تربويةً، فوظيفة الفنِّ لا تقوم على تعليم وصايا أخلاقية، بل تقودُ الحسَّ نحو الواجب والعقل، لذا أكّدَ على أنَّ الجمالَ هو الحياة، ومن خلالِه راح يشرحُ نظريتَه في التطوّر الحضاري، وفلسفة التاريخ؛ مُعارضاً فكْر هوبْز Hobbes (1588-1679).

رسّخ شيلَّر أسسَ الحضارةِ الألمانيةِ بثورتهِ الجمالية التي ربطها بمناحِ ثلاثة (الأدب والفلسفة والتفسير الحضاري)، ورأى المشكلةَ تنحصر في صياغةِ مفهوم الجمالِ على نحوٍ مرتبطٍ بحركةِ التاريخ؛ فالجمالُ عنصرٌ وسيطٌ لديه “ ويشغل المرحلةَ الثانيةَ في سلَّم التطورِ البشري، الذي مرَّ بأطوارٍ ثلاثة، أولُها الطور الطبيعي؛ وهذا الطورُ كان هوبْز يراه في الإنسان قبلَ إبرام العقد الاجتماعي ونشوء الدولة ( الإنسان ذئب بالنسبة لأخيه الإنسان)، وفيه يعيش الإنسان حربَ الكلِّ ضد الكل. والفارقَ بين هوبز وشیلر أنَّ الأول يؤسّس الصراع في مرحلة الطبيعة على القوة, ويؤسسُه شيلّر على الضرورة، فالمواجهةُ تكون بین الإنسانِ والطبائع التي أخضعتْه لقانونها، وهو دائمُ البحث عن الذات. لذا كان الطور الجمالي (الاستطيقي) هو الطورُ الثاني لدى شيلّر، ومنه ينطلق الإنسانُ إلى نزْعِ ذاتِه مِن براثن طبيعته؛ والارتقاء إلى عالَم الأفكار، وهذا الطورُ الأخير في سلَّم الحضارة. وشيلَّر في هذا فاق الكثيرَ من علماء الحضارة ومنظِّري فلسفة التاريخ وعلم الجمال، وهو الشاعرٌ والروائي.

ونجد مثالاً فيما شكَّلته نزعةُ التحليل النفسي لدى دوستويفسكي؛ عِبر رواياته التي تمتاز بالتماسك والجمال الفني؛ لتجعلَ مِن البعدِ الأخلاقي والنفسي حصيلةَ هذا التشكيل المتنوع، وبالتالي رُكناً أساسياً مِن أركانِ الفكرِ في العصر الحديث، إذ أصبح الطابعُ الاجتماعي والنفسي لرواياته مألوفاً في النقد. ومِن هنا كتب مُدافعاً عن واقعيته: “ إنّ الإنسانَ لا يحق له أنْ يتجاهلَ ما يجري على هذه الأرض؛ فثمة أسباب أخلاقية سامية تمنعه مِن ذلك “، وهذا ما نجده في روايتِه (رسائل مِن تحت الأرض).

يتحدّث دوستويفسكي عن إنسانٍ يحلّل مواقفَه من الواقع الذي يعايشه، ويعبّرُ عنه بمعايير تتعلّقُ بحريةِ الإنسانِ ومفهومِ القيمة، ثم يستحضر فظائعَ البشر عندما تتوافر لهم وسائلُ القوة، ويعقدُ مقارنةً بين ما هو خيرٌ وما هو شرّ، ثم يُسقط فكرَه على المجتمعاتٍ حين تُسلبُ إنسانيتها، وتصادر حرية الفردُ فيها؛ أو يُعاد تشكيل خصائصهُ إلى كائنٍ خاضع.

يقول على لسان البطل: إنّ إثبات النظريةِ القائلة بأنّ بقاءَ الجنسِ البشري يعتمد على إتباع ما يحقّقُ مصالحه لا يختلف عن التأكيد على أنّ البشر كلّما أوغلوا في الحضارة يصبحون أشد نعومةً، بيد أنَّ الإنسانَ يميل إلى الحِيلِ المنطقيِّة إلى درجةِ أنَّه مستعدٌ لتشويه الحقائق. وعلى أية حال فهكذا حضارة جعلت تعطشَ الإنسان للدماء أشدّ شراً وأكثر قذارة، إذ كان إنسانُ الماضي يرى سفكَ الدماءِ عدلاً، ويقتل مَن يظنهم يستحقون القتل وهو مرتاح الضمير، أمّا الآن ففي الوقت الذي نعتقد فيه بأنَّ سفكَ الدماء أمرٌ مكروهٌ فإننا نشترك فيه، وباندفاع، فأي الوضعين هو الأسوأ ؟ لكم أنْ تقرّروا؛ أيها السادة”.

إنَّ هذا العمُق الممتزج بالجمال هو ما حدا بـ فرويد إلى القول: “دوستويفسكي معلّمُ كبير في علم النفس، ولا أكاد أنتهي مِن بحث في مجال النفسِ الإنسانية، حتى أجده قد تناوله قبْلي”. وميخائيل نعيمة عدَّ دوستويفسكي قدرة إبداعية شاملة، ولا يستطيع حشدٌ كبير من رجال الدين، وعلماء النفس والاجتماع أنْ يقدموا عملًا كـ (الإخوة كاراموزف). ويعلن تولستوي: “لولا وجود الكتاب المقدّس، لقلتُ إنّ هذا هو الكتاب المقدس. بهذه الخصوبةِ يمكن أنْ يفعل الروائي ما لا يفعله إلا الندرةُ من العلماء والمختصين!.

ومن جانب آخر فإنّ قدرةَ الرواية على اختراق مستويات فكرية أسهمت في إغناء مضامينها؛ فأضحت وسيلةً للتوجيه الفكري والنقد، مما يكشف عن جوانبَ مسكوتٍ عنها في المجتمع، في حين قد يفشل الفكرُ المجردُ في إحداثِ هذا التواصل، فالروايةُ أيضاً أداةٌ سياسيةٌ عابرةٌ للواقعية الفجَّة إلى قصديّة أوسع؛ تتشكّل في قوالبَ فنية؛ كاسِرةً حدودَ الأنماط الكلاسيكية أو التخيل التاريخي، ومن هنا أضحت مجالاً للتجريب الفني والتداخل الأجناسي.

العوالمُ الموازية

لم تكتفِ الروايةُ بتعاطي القضايا الفلسفية؛ بل عبَرت أفقاً أكثر عمقاً؛ فراحت تجعل من استشرافِ المستقبل نوعاً من اليوتوبيا أو حتى الديستوبيا؛ لكنْ بأطرٍ وحيثيات علمية مدمجة بالخيال؛ فولِدت رواياتُ العالم الموازي. والمعنيُّ بهذه النظرية ليس بعدها الفيزيائي الكمِّي، ولا تهويمات ما ورائية تفرضها بعض الاعتقادات، بل نأخذ من العالم الموازي تخيُّل عوالم مفترضة؛ بدافع نقدي أو استشرافي له مساسٌ بالواقع. ومن هنا يمكن للنظرية التي اقتحمتها الرواية المعاصرة دمجُ الأخيلة بالعلم وبالأمل وبالعاطفة، وبالتأملِ الباحث عن خلاص العالم.

وبمعزل عن كون نظريات العالم الموازي لها علاقة بنظريات الكم؛ لكننا نشير إليها بوصفها نمطاً من الاستشراف وسياق افتراضي يفضي إلى مراجعات الواقع ونقده، بل نقد الماضي الذي أفضى إلى واقع نعيش تبعاته. وكما ترى أستاذة الفلسفة والأديان ميري روبنستين فـ “هذه النظرية من شأنها تعرية فكرنا الدوغمائي الذي توارثته الإنسانية على مرِّ الألفيات؛ بتناقضاته وتطبيقاته الفاشلة”. وليس كالراويةِ مَا يقوم بهذا، والأفلامُ صدىً لجهدِ الرواية في هذا المجال.

حدودُ التفاؤل

قد يُقال: لمَ كلُّ هذا التفاؤلي الذي يصل بنا إلى رؤيةٍ أحاديةٍ مِن شأنها تدمير الحقيقة، فالروايةُ كالفنون الأخرى عرضةٌ لتغيراتٍ خطيرة طالت مستواها الفني والموضوعاتي . وحديثاً وفّرت التكنولوجيا أشكالاً جديدة مِن الرواية، ولكن ماذا نفعل حين يتغيَّرُ العالمُ الذي أنجب هذا الشكلَ الأدبي؛ إلى حدٍّ لا يمكن التعرّف عليه أحياناً، والتحكُّم في العلاقات الإنسانية مِن خلال التفاعل الاجتماعي؛ بل مِن خلال التكنولوجيا. وماذا نفعل حين تتغير الصورةُ النمطيةُ لتطورِ الشخصية البشرية، ويجري الانتقال مِن البراءة إلى التجربة؛ فنمتلك الخبراتِ والمعلومات التي يمكّننا التعاملُ معها؛ لكننا لا نملك الوسائلَ لغربلتها، وإخضاعها للانتقاء القصدي؟.

كيف نجعل الروايةَ تقدِّم صورةً مقنعةً للحياةِ؛ حين تتشابه الأماكنُ؛ لاسيما حين تعمل الرأسماليةُ على خلق الرغبةِ بدلاً من إشباعها، وماذا نصنع حين تحلِّلُ الخوارزمياتُ سماتنا، وتحلُّ التجريداتُ محِلَّ الأشياء الملموسة التي تزدهر عليها الروايات؟. إننا في كلِّ هذا بصدد تغيراتٍ كبرى؛ لا في نمطِ الرواية فحسبُ؛ بل في البُنى والقيم التي تستند عليها؛ والأخطر مِن هذا هل تستطيع الروايةُ الاستغناءَ عن العنصرِ الأهم فيها وهو البشر؟.

الإجابةُ لا تتطابق مع السؤال؛ فالمشكلةُ تكمن في أنَّ جزءَ عقولنا الذي يستجيب للروايات القديمة لم يتغيَّر بالسرعة التي يتغيّر بها العالم مِن حولنا. لقد رأينا قصةً قصيرة يرويها حصانٌ، وروايةً ترويها عربةٌ، وقدَّم لنا أحدُهم روايةً تُروى بصيغة الجمْع من لدن عقلِ خليةِ نحل. لكنَّ الحصان والعربة وعقلُ الخلية كانا بشريين!. إذن فالتميُّزُ البشري سوف يبقى؛ إنْ لم يكن في أي مكان آخر؛ ففي صوتِ الكاتِب، لكنْ هل سيبقي الحالُ على هذا المنوال؟.

المآلات المتوقعة

في ظل النقود والوقائع التي طرحناها آنفاً ندفع بفكرة المآلات المتوقعة إلى حيز المناقشة، ونذكر بأنَّ هناك اعتباراتٌ حول ما يمكن للروائي القيام به؛ أو لا يمكنه القيام به، لكنَّنا نُبقي مسألةَ الإبداع بعيداً عن هذا المجال، لأنَّ الإبداعَ أكثرُ حساسيةً مِن قدرات الكمبيوتر المفيدةِ للكتابة؛ لكنها تبقى مجرَّد تقنيات أداتيّة، والتقنياتُ مهما بلغتْ من الدقةِ تبقى في نفوسِنا آلاتٍ؛ لا تطمئن إليها قلوبُنا ولا تركن إليها مشاعرنا، ويلازمنا على الدوام شعورٌ بأنها آلةٌ ميتة، وما إبداعها إلا افتعالٌ رياضي، وإذا حصل أنْ تفاعلنا معها فسيظل شعورُنا أشبه بمَن يتفاعل مع دُمية، لكن هذا لا يمنع مِن التعايش المفروض بين الكاتب والتكنولوجيا. ولكي نرى مدى التأثيرِ الذي تخلِّفه التكنولوجيا على الكيفية التي تُروى بها الروايات فمِن المفيد العودَةُ مرة أخرى إلى الأفلامَ؛ فالأفلام تضع القصصَ في حزمةٍ مختلفةً عن الكتاب الذي يتضمَّن الرواية؛ وعلى هذا هل الروايةُ في مأزقٍ وجودي، أم أنَّ التقنياتِ ستحافظ على قيمتها وتطورها وتحسِّن من أدائها؟.

الروايةُ وصنَّاع الأفلام

على مدى السنوات الماضية كان مِن المثير أنْ نلاحظَ كيف أصبحت اهتماماتُ صانعي الأفلام مختلفةً عن اهتمامات المؤلفين، إذ وفَّرت الإشاراتُ البصرية عالماً يستطيع به صُناع الأفلام أنْ يبرزوا قصصاً وأفكاراً، وتأثيرات تشويقيِّة لا تتوافر لدى مؤلفي الروايات. وإذا حكمنا على الطريقةِ التي يفضّل بها الجمهورُ استهلاكَ قصصه الخيالية فمثلَ هذه الحرية تسمح للفنانين بصنع أفلامٍ أكثر إقناعاً مِن الروايات. ومع ذلك فالأفلام لن تقضي على الروايات؛ لأنَّها تمنح مؤلفيها القدرةَ على اللعبِ بلغةٍ غيرِ متاحةٍ لصناع الأفلام، فضلاً عن أنَّ الروايات تتمتَّع بميزةِ كونها رخيصةً في الإنتاج. وعددٌ كبيرٌ من الفنانين يستطيعون تحمُّل تكاليف إنتاج روايةٍ؛ مقارنةً بإنتاج فيلم، لكنَّ الأهم أنَّ الروائي هو العصبُ الأساسُ في إنشاء الأفكار والأحداث والعواطف، ومن دونه لن يكون ثمةَ وجودٍ لأيِّ فليم.

إنَّ القدراتِ التكنولوجية واسعةُ المدى؛ إلا أنَّها ما زالت محدودةً مع أنَّها رياديِّة، والسؤال عمّا قد توفِّره الخطوات التالية يتمثَّل في إمكانية إنشاءِ شخصياتٍ لها حياةٌ تتفاعل مع القارئ. لقد رأينا في فيلم Chimp World (عالم القردة) أنَّ الشخصياتِ تفاعلت مع بعضها، ويمكن أنْ تتفاعلَ مع المستخدم الذي قد يؤدي دور الشمبانزي؛ فالمستخدمُ كان جزءاً مِن نظام تفاعلي، فهل نستطيع على وفق هذا تخيُّلَ مؤلِّفٍ يخلق بيئةً مثل بيئة هاملت؛ مما يسمح للمستخدم أنْ يكون أحدَ الشخصيات، فيشعر بغضبِ هاملت الموجَّه إليه؛ ردَّاً على أيِّ تحركات قد يقوم بها.

ما أقوله استشرافٌ مستقبليٌّ؛ لكنه غيرُ بعيدٍ عن معطيات الواقع، إذ أنَّ أنظمةَ التأليف المتطورة مِن شأنها جعل هذه الأسئلة ذات مغزى ومتاحةً للمؤلف، وهذا يعني أنَّ ما يحدث مِن تطورٍ سينعكس على الرواياتِ والأفلام ولا بدّ. وعليه هل ستسمح أجهزةُ الكمبيوتر بتأليفِ الأفلام بسهولة؛ من خلال أخذ شخصيات مصورة؛ والسماح للمرءِ بإنشاء أحداثٍ وحوارات محاكاة؛ إلى درجة أنَّ أيَّ شخص يمكنه تغييرُ أيِّ فيلم بالطريقة التي يريدها، أو بالحريِّ يغير مِن الروايةِ نفسِها التي هي أصلُ الفيلم؟.

مِن المبكِّر أنْ نقررَ كيف سيتطوِّر الكمبيوتر ويصبح منصة للرواية، ولكن هناك أمرانِ واضحان، الأول سيوفر للمؤلفين المزيدَ من الأدوات، والمزيد من الطرق لرواية قصصهم. وثانياً يمكن للمؤلفين إشراك مستخدميهم بطرقٍ نشِطة، مما قد يُحدِثُ مفهوماً جديداً حول مَن سيحاول المؤلفُ التواصل معهم؛ وما هو التواصل أصلاً.

ربما يُقال: سيُفضي إلغاءُ الخصوصية إلى قتلِ الرواية، ولكن مِن المرجَّح - كما حدث مع اختراع القطارات أو الصواريخ - أنْ يجعلها جديدة؛ فإحدى مكافآتِ الكاتبِ هي أنْ يجدَ نفسَه حياً في تفاصيل قصصه، ويوفر عصر الإنترنت طوفاناً متنوعاً قلِقاً متغيراً مِن الاستفزازات الوجودية التي لا يستطيع أحدٌ معرفة أفقها أو تمخُّضاتها التي سيعكسها على الواقع.

وهذا الموضوع يتعلَّق بقضيةِ أداتيِّة الرواية؛ لكن استراتيجيةَ بقاءِ الروايةِ وأهميتها وديمومتها رهينةُ بما قلْناه عن موضوعاتِها وقدرتها الفكرية والشعورية والجمالية على التغلغل في ضمير الإنسان وهاجسه وهمومه، بل ومصيره.