من يحتاج إلى الأدب؟

ثقافة

2020/01/27

ترجمة: جمال جمعة

إسحاق باشفيس زينغر

من وقتٍ لآخر أسأل نفسي: من يحتاج إلى الخيال الأدبي؟ لماذا يتم تلفيق الأشياء عندما تزوّدنا الطبيعة والحياة بالكثير جداً من الأحداث الغريبة؟ لأننا، بصرف النظر عن خيالنا، ليس لدينا القدرة على مواكبة المفاجآت الحقيقية والسيكولوجية للواقع، ولا يمكن حتى لأعظم قلمٍ بارع أن يكون متسقًا ودقيقًا كالتاريخ الواقعي الذي يُسرد في المستندات أو يتجلى للعيان خلال قضية في محكمة.

وكما تواطأت السماء والأرض على أنه لا يوجد شيء اسمه الجريمة الكاملة، فإنه لن توجد رواية كاملة أبدًا، حتى "آنا كارنينا" و"مدام بوفاري" لديهما عيوبهما، وفيهما تناقضات مألوفة تبرز في كل قطعة من الرواية. أنا شخصياً وصلت إلى نقطة مفادها أن تقرير صحيفة أو "سِجِلّ حالة" في كتاب يهمني أكثر من مجرد عمل أدبيّ. لِمَ كل هذه التفسيرات السيكولوجية عندما لا يتم توضيح شيء عن العواطف؟ لماذا نتجشم عناء إثبات كذبة بينما لا تحتاج الحقيقة إلى تمهيد؟

أخشى في بعض الأحيان من أن تصل البشرية بأسرها عاجلاً أو آجلاً إلى استنتاجي: أن قراءة الرواية مضيعةٌ للوقت.

ولكن لماذا يجب أن أخشى ذلك؟ هل لأنني سأكون شخصياً إحدى الضحايا فقط؟

كلا، ليس بسبب ذلك فقط. فعلى الرغم من أننا نستطيع الهبوط الآن على قمة جبل إفرست بواسطة هليكوبتر، سيكون من المؤسف إذا لم نعد نحاول التسلق إلى القمة. إن قيمة الخيال الأدبي ليست فقط لقدرته على تسلية القراء وتعليمهم شيئًا ما معاً، ولكن لأنه، كذلك، بمثابة رياضة وتحدٍّ فكريّ. حتى لو تمكنا من ابتداع آلة من شأنها أن تبلغنا بدقّة بجميع تجارب راسكولنيكوف [بطل الجريمة والعقاب]، أو مدام بوفاري، أو آنا كارنينا، فسيظلّ من المثير معرفة ما إذا كان من الممكن القيام بذلك بالقلم

والورقة.

هذه المقاربة في الأدب ليست ملائمة تمامًا بعد للحقيقة البسيطة المتمثلة في أن مثل هذه الآلة لا وجود لها حتى الآن. لكن مجموعة متناسقة من القوى تقوم بإنشاء هذه الآلة تدريجياً. القراء المعاصرون يعرفون الآن عن علم النفس أكثر فأكثر، وبالنسبة لهم تبدو تفسيرات الكاتب غالبًا ما تكون غير ضرورية، زائفة، أو قديمة الطراز. يقرؤون بغزارة، وما من موضوع صادم بما فيه الكافية لمفاجأتهم. إنهم يحصلون على الحقائق من الصحف، المجلات، الراديو، التلفزيون أو الأفلام، ومرتبطون بكل زوايا العالم. فلا شيء مما يختلقه العقل يمكن مقارنته بما يحدث في الواقع. ما زالت هنالك فرصة، في يومنا هذا ـ أو يومك ـ لأن تصل البشرية إلى القمر، أو إلى أحد الكواكب. كل تخيّلات ما يسمى "الخيال العلمي" سوف تبهت مقارنة باللقطات التي يتم تصويرها على القمر أو الكواكب

الأخرى.

وبهذه الطريقة، سيظل الأدب على قيد الحياة وكأنه رياضة فكرية. لكنها ستكون رياضة لا يمارسها غير الأشخاص الذين يلعبونها، إضافة إلى عدد قليل من الهواة. يمكن للرجل الذي سافر مشياً على الأقدام إلى كاليفورنيا أن يثير إعجابنا، لكن مشيته هذه لن تؤخذ على محمل الجد كوسيلة اتصال. لهذا السبب، أخشى من اليوم الذي يصبح فيه الخيال الأدبي محض رياضة. ويتهيّأ لي في كثير من الأحيان أننا بالفعل في هذه المرحلة. لقد حدث ذلك حقيقةً مع الشعر، يتمّ الآن قراءة الشعر بشكل شبه حصري تقريباً من قبل الشعراء فقط. في أرضٍ عظيمة وغنيّة كالولايات المتحدة، غالبًا ما تُطبع الأعمال الشعرية بـ 500 نسخة، جزء كبير منها يوزعه المؤلفون أنفسهم على أصدقائهم. الدراما لم تصل بعد إلى حالة الشعر المحزنة، لكنها تسير في الاتجاه ذاته.

أما بالنسبة إلى النثر الأدبي، فغالبًا ما نشعر أن أموره تسير بشكل حسن، فكتب النثر تباع بمئات الآلاف من النسخ. لكن حين ننظر إلى الأمر أعمق قليلاً سنرى أن ما نسميه في الوقت الحاضر "الخيال الأدبي" غالبًا ما يكون بعيدًا عن الخيال الأدبي. غالبًا ما تُباع تلك الأعمال تحت العلامة التجارية "رواية"، والتي يكون في الواقع ثلاثة أرباعها أو 100 بالمائة منها صحافة. لم يحدث في أي وقت آخر أن كانت الحدود بين الصحافة والأدب ضئيلة للغاية وغائمة كما هي الحال في وقتنا الحاضر. غالبًا ما يبدو لي أن النقاد المعاصرين يعانون من النَّساوَة [فقدان الذاكرة]. لقد نسوا المبادئ الأولية للعبة التي تسمّى "الأدب". ليس مأثرةً تسجيلُ انتصارات كبيرة في لعبة الشطرنج إذا كان أحد اللاعبين يحصل منذ البدء على بيادق أكثر من اللاعب الآخر، أو إذا تغيرت قواعد اللعبة مع كل

جولة.

كل نسيان له غرضه الخفيّ، وفقدان الذاكرة الأدبي في عصرنا الحاضر ليس مجرد توعّك عابر، بل له ميول وأهداف. كبار الناشرين، مكائن الطباعة الكبيرة، جماهير القراء التي ازدادت بفضل تصفية الأمّية، هؤلاء لم يعد بالإمكان خدمتهم بعدد قليل من المواهب الحقيقية التي ولِدت في جيل واحد.

بالإضافة إلى ذلك، لم تعد المواهب الحقيقية تمتلك القدرة أو الوسائل للتأثير على القراء كما كانت تفعل منذ جيل أو جيلين. فبدلاً من الاعتراف بوجود أزمة في الأدب وأن الصحافة يجب أن تتدخل لمصلحة الأدب، فإن النقاد الأدبيين والناشرين، وغالباً الكتاب أنفسهم، قد قاموا، بوعي منهم وبلا وعي في كثير من الأحيان، بتغيير المفهوم، لقد عملوا على توسيعه ظاهريًا، لكنهم في الواقع شوّشوه فقط ونسوه. بدا الأمر كما لو أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة قد قرروا فجأة أن أحد المشاركين في سباق الجَرْي يمكن أن يمتطي درّاجة هوائيّة. إنها ثورة تقوم، بدلاً من إثراء الحقل، بتصفيته وإفقاره.

في عصرنا تحديداً، عصر التخصص الكبير ـ

حيث ينقسم كل علم إلى حقول فرعية متنوعة، لسبب بسيط، وهو أن كل فرع يتطلب اهتماماً مطلقاً من العالِم ـ شهد الأدب دمجاً لكل قواه. نشأت لدينا هريسة من خليط غير متجانس من الأساليب ووسائل الإعلام التي لها قيمة واحدة:

الخداع.

لم نوسّع مفهوم النثر الفني، بل مططناه وجعلناه كسيحاً. غالبًا ما يحتوي الأدب الروائي الحديث على مقالات هواة عن علم النفس والتحليل النفسي؛ وعلى كمٍّ كبير جداً من المعلومات الصحفية التي يمكننا العثور عليها بسهولة في الصحف والمجلات والموسوعات؛ وجميع أنواع النظريات الشعبية والحقائق العلمية الزائفة؛ وغالباً حتى مقالات نقدية؛ ونكات وقفشات من الأدب الساخر، آراء ورسائل سياسية؛ حقائق من علم الجنس، وهكذا

دواليك.

لا الكتّاب ولا النقاد يمتلكون أية فكرة عما هو الأدب وما هو ليس بذلك؛ عن الذي تمّ إبداعه وما تمّت استعارته؛ متى يسير الكتّاب تحت سلطتهم الخاصة، ومتى يدسّون أنفسهم في عربة شخص آخر. ما الفرق الذي يحدثه العدّاء إن هو ركض على قدميه أو ركب دراجة هوائية؟ الأمر المهم الوحيد هو الوصول إلى خط النهاية أسرع من الآخرين. الناقد الحديث لديه مقياس واحد لا غير: التأثير، الضجة التي يثيرها العمل الأدبي بين قراء غير متبصرين، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه العمل ذاته عند اقتباسه في عمل تلفزيوني

أو سينمائي. حاول أن تتخيل كاتباً يتناول الموضوع نفسه كما فعل فلوبير، ويكتب نوعاً من "مدام بوفاري" جديدة، لكن مع الحرب العالمية الثانية كخلفية. الرواية ستعرض، إضافة إلى قصة نساء خائنات، تاريخ الهتلرية، وحملات تطهير ستالين، وإبادة ستة ملايين يهودي، والقنابل الذرية في هيروشيما وناغازاكي، وتنازل الملك إدوارد عن العرش من أجل السيدة واليس سمبسون، والثورة في الصين، ومن يعرف ماذا أيضاً. لا أحتاج أن أخبرك أنه يمكن للمرء أن يؤلف مثل هذه الرواية بسهولة. "مدام بوفاري" حديثة لا تحتاج للبقاء في بلدة صغيرة.

يمكنها السفر في طائرة. يمكن حتى أن تكون، إضافة إلى ذلك، جاسوسة سوفيتية أو عميلة مزدوجة أو ثلاثية. يمكن لكاتب بارع توليف كل هذا بطريقة تمنح معنى، فكل الحقائق ستكون

مترابطة.

ليس من الضروري القول إن مثل هذا العمل من شأنه أن يثير القراء على الأرجح أكثر بكثير من قصة عادية عن زوجة ريفية تخون زوجها. صحيح أن الحرب العالمية الثانية وجميع الفظائع والأفعال الوحشية الأخرى قد تم تصويرها من قبل آخرين، ولا يمكن لكاتب إضافة شيء إلى ذلك. لكن لا القارئ ولا الناقد المعاصر مهتمان بقواعد اللعبة في تعريف الخيال الأدبي. غالبًا ما تكون استجابة النقّاد لمثل هذه الأنواع من الأعمال على غرار: "بقيت مستيقظًا طوال الليل ولم أستطع وضع الكتاب جانباً"، و "مثيرة!"، "لن أنساها أبدًا"، وما إلى ذلك. لست أبالغ حينما أقول إن أعداد هذه الأعمال لا تتوقف عن الازدياد، وأن مثل هذه الأعمال تنال الجوائز، وأن مثل هكذا كتّاب يتم تنصيبهم كعباقرة في

الأدب.

بالنسبة لأولئك المهتمين بصدق بالأدب وإنجازاته، فإن مثل هذه الأعمال علامة على تقهقر مأساويّ، اعتلالٌ يحاول الناس التستر عليه بالتبجّح والعلاجات الزائفة بالحقن المضرّة والعقاقير. لقد وسّعنا التعريفات للغاية وشوّهنا القواعد بحيث يمكن لكل واحد أن يلعب وكل أحد أن يفوز. كل شخص يفهم كيف نادراً ما تولد موهبة حقيقية، وكيف صعباً أن تكون أصلية ـ لاكتشاف شيء خاص بها في فن الكتابة ـ يمكنه أن يرى بوضوح أننا لا نتعامل مع تقدّم بل مع تقهقر، مع نوع من الفوضى الأدبية التي هي جيدة فقط للناشرين الكبار ومكائنهم الطباعية، للتلفزيون

وهوليوود.

كقاعدة عامة، تنمو الطفيليات وتتطور بشكل أفضل في جسم المريض. وبدلاً من إلقاء اللوم على الطفيلي، يتوجب أن نفحص سبب فقدان الجسم مناعته؟

لماذا وصل الشعر إلى حالته الحالية؟ ما هي المشكلة مع الدراما؟ وكيف أمكن للنثر الأدبي أن يتجاوز حدوده الطبيعية ويصبح خليطًا من الأساليب والحقائق كي يستجلب القراء؟

السبب هو أن جوهر الأدب ـ رسم الأدوار، وصياغة الشخصيات ـ لم يكن له متحمسون كُثر. حتى في أفضل الأوقات، كان قرّاء الأدب يفتشون ـ وعثروا ـ لا على الشيء الأساسي، بل على العناصر ذات الأهمية

الثانوية.

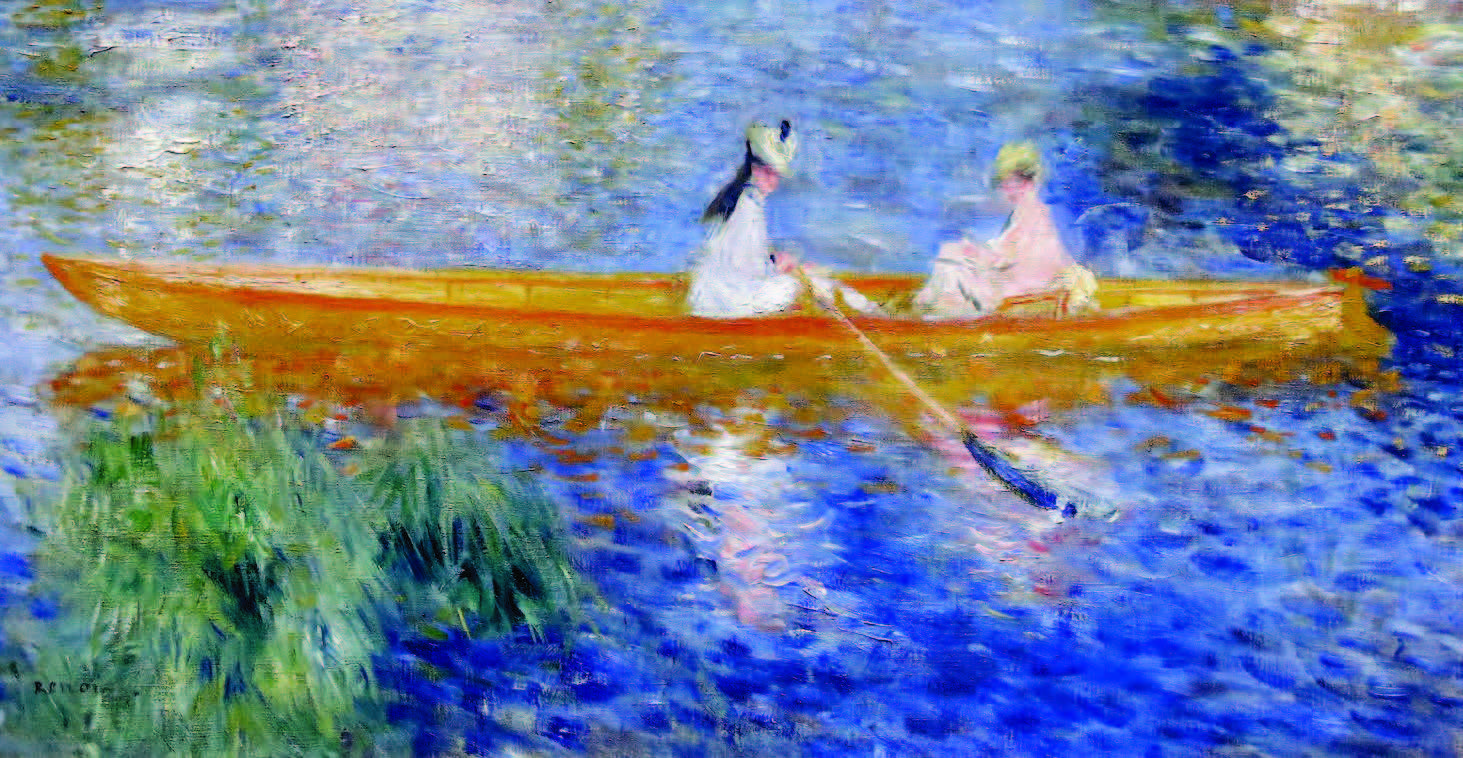

الأشخاص الذين يزورون المتحف ليس لرؤية اللوحات، بل لأنهم يشعرون أنه ينبغي عليهم ذلك، أو لأنهم يرغبون بمقابلة أحد ما هناك، هم دائمًا الأغلبية. في الأيام الخوالي، عندما لم تكن ثمة جرائد كبرى، ولا مجلات وطنية، عندما كانت حتى كتب التاريخ نادرة ومكتوبة بشكل رديء، عثر قرّاء الروايات على أكثر مما كان الكاتب يصبو إليه، استخلصوا معلومات عن جميع أنواع الحقول من العمل الأدبي. كانت "الحرب والسلام"، على سبيل المثال، بالنسبة لهذا النوع من القراء عملاً تاريخياً عن حروب نابليون، ووصفًا للجنود الروس والأرستقراطيين، وحكاية مصوّرة عن رحلة. في كثير من الأحيان تعلّم القرّاء آداب السلوك من الروايات، وكيف يحب الناس بعضهم بعضاً، وكيف يقضون أوقاتهم، وكيف يرتدون الملابس، وهلم

جراً.

كانت الأعمال الروائية يوماً ما هي الواسطة الوحيدة التي واجه بها القراءُ علمَ النفس، وفي الكثير من الحالات، التحليل النفسي. استخدم العديدُ من القرّاء ببساطة نصوصاً أدبية لتعلّم بناء الجملة وقواعد اللغة. وكل هذا كان وأكثر مع رواد

المسرح.

العصر الحديث أحدث، إلى حد ما، تغييراً جذرياً. القراء يحصلون على معلومات لا نهائية من الراديو، من الأفلام، من الصحافة، من التلفزيون. ويستمعون إلى محاضرات في علم النفس والتحليل النفسي، يشاهدون برامج رحلات، وغالبًا ما يسافرون بأنفسهم ولديهم معرفة بالعالم. إذا ما واصل الأدب الروائي والمسرح لعب دورهما القديم فسيحتاجان إلى جمهور له اهتمام شديد بالملامح الإنسانية والشخصية الفردية، بغض النظر عن جميع هذه النواتج العرضية والشؤون السطحية الأخرى. لكن عدد المتذوقين مثل هؤلاء قليل. متذوقو الفن الحقيقي والنقي نادرون تقريباً ندرة الفنانين الحقيقيين

والأنقياء.

لأن الناس اليوم، على وجه التحديد، محاطون ببحر واسع من المعلومات المتعلقة بكل أنواع الحقول، يتوجب على الفنانين الحقيقيين المعاصرين تقديم نقاء فنيّ أكثر فأكثر، وفحوى أكبر، وتركيز أعظم على تصوير الأدوار والشخصيات. ومن أجل هذا فقط يجب أن ينال المرء هدايا استثنائية. وببساطة، يمكن القول إنه قد بات الآن أصعب من أي وقت مضى أن تكون أصيلاً ومبدعاً بطرق

جديدة.

Los Angeles Review of Books

* إسحاق باشفيس زينغر (1902 ـ :(1991كاتب أميركي، ولد في بولندا وتوفي في ميامي. نال جائزة نوبل في الأدب لسنة

1978.

أخبار اليوم

تقرير السوق المفتوح لعام 2024: نظرة على أكثر السيارات طلبًا في العراق وتوجهات السوق

2025/03/13 علوم وتكنلوجيا