«الهبوط الى برج القوس» بين شعريَّة القصيدة والبيان الختامي

منصة

2021/02/24

+A

-A

ضياء خضير

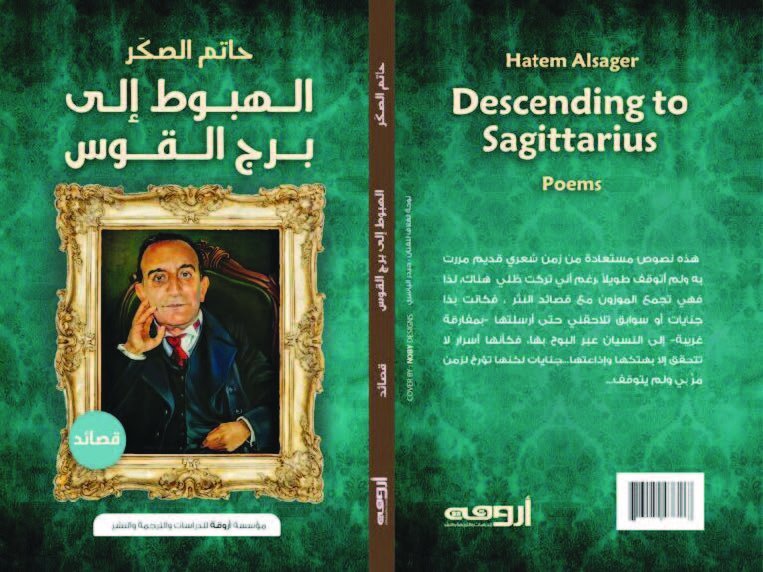

لا أستطيع أن أقرأ حاتم الصكر (الشاعر) في ديوانه الأخير (الهبوط إلى برج القوس) الصادر عن دار أرومه للدراسات والترجمة والنشر عام 2020، من دون أن أفكر بحاتم الصكر (الناقد). والأمر لا يتعلق بمعرفة قبليَّة مسبقة تضفي على الشعر ما ليس فيه من ظلال النقد وما يتصل به من وعي معرفي وثقافي، بل هو الشعر الذي لم يستطع أن يتخلص من قبضة الروح الناقدة التي تجعل القصيدة ميدانا لفكر تحليلي ومسحة عقلانيَّة وذاكرة ثقافية ذات طبيعة نثريَّة عامة قد تحول أحيانا بين القصيدة وبين التحليق نحو آفاقٍ شعريَّة أكثر صفاء وتحرراً.

نوع من التسوية

وارتفاع النغمة العاطفيَّة في هذه القصائد من شأنه أنْ يجعل النص الشعري نوعًا من التسوية بين ما يراه صاحبه الشاعر ويحس به من مرارة وحزن، وبين ما يعرفه ويعيه في ذاكرته وعقله النقدي المنظم. وثمة فرق بين الخبرة الجمالية والإبداعية المتصلة بكتابة الشعر، والخبرة النقدية والمعرفية المتصلة بالكتابة عنه؛ ومن شأن التركيب والمزج بينهما أنْ يصنع شعرًا مختلفًا قد تكون القصائد المولودة فيه «بلا تسميات وبلا تصنيفات مسبقة»، كما يقول الناقد، ولكنها قد لا تحقق دائماً المطلوب في شعرية القصيدة على الصعيد العملي.

والبيان الختامي الذي وضعه الصكر في نهاية هذه القصائد تحت عنوان (الخروج من برج القوس ملاحظات في الولادة والشعر والموت) يؤكد، ربما، الرأي في نوع هذه القصائد أكثر مما ينفيه. فقد انطوى هذا البيان المركز للتعبير عن جماع تجربة الناقد حاتم الصكر مع الشعر على شيء من التناقضات والتعارضات التي يمكن أنْ تكشف عنها قراءة متأنية للديوان في ضوء هذه المقدمة أو الخاتمة النقديَّة الموضوعة على هامشه. فهذه القصائد التي «تعود إلا القليل لفترة سابقة من وعي الشعري والنقدي» كما يقول، لا تخلو هي الأخرى، من نور هذا الوعي النقدي الذي يضيء أجزاءً منها ويعطّل شيئاً من طاقة الخلق الداخلية السرية فيها.

و(الزمن الشعري القديم) الذي يقول الشاعر إنه «مرّ به ولم يتوقف عنده»، وإنّ هذه القصائد بعض جناياته، غير معرّف هنا بغير قدمه وارتباطه بمرحلة سابقة من حياة الشاعر والناقد، مرحلة أراد أنْ يتخلص منها أو مما كتبه من شعر فيها، وينساه عن طريق كشفه وتعريضه للضوء. وهو، هنا، يجري نوعاً من المغالطة المنطقية التي تستخدم النسيان كحجة للوصول إلى نتيجة مغايرة ومختلفة. نسيان القصيدة عن طريق نشرها والبوح بها!

واللاوعي أو (الشعور الباطني) الذي يقول الشاعر في (بيانه الختامي) إنَّ ما يكتبه فيه مكرّس لترميم «ما تبقى من حياة، وما ظل من طاقة في الروح التي أثقلها السير في ظلمات الوعي وشقائه وشظايا الجسد المجروح في أعماقه»، لا يعبر بدقّة عن البطانة الداخلية لهذا اللاوعي بسبب من أنَّ عمل القصيدة الأساسي يقع، كما قلت، تحت نور هذا الوعي، وليس خارجه أو في ظلماته.

وحاتم الصكر الذي يستشهد في هامش ديوانه هذا بما يقوله أرشيبالد مكليش عن الشاعر الذي «يجلس على محور الأشياء يتأمل في سر الكون، ويغذي عواطفه وعقله على مآثر الماضي العظيمة، وإذ يتقلب مع الفصول الأربعة، يتنهد لمرور الزمن، فإذا اطمأنت روحه حوّل نظرته إلى الغيوم.. وإذا اهتزّ هزة المنفعل رمى بالكتب بعيداً، وتناول ريشته ليعبّر عن نفسه في كلمات».

يبقى، أحيانا، بعيدًا عن تحقيق هذه الشروط الخاصة بالصناعة الشعرية الحديثة، لأنه لا يلتزم بما يقوله هذا الناقد الأميركي، ولا يطبقه في بعض قصائد هذا الديوان. فهو لم يرمِ كتبه بعيداً، وإنما هو يعيد الجلوس على محور ثقافته وعلاقاته المتصلة بقراءة الشعر ونقده قبل أنْ يكتب قصيدته لتظل محتشدة، عامرة بأسماء وعناوين مباشرة أو ضمنيَّة، ولا حدود لما تشير إليه وتنطوي عليه من إشارات وتعالقات وتناصات من شأنها أنْ تثقل القصيدة وتعطل شيئاً من طاقتها الإبداعيَّة.

والنتيجة، كما نرى، لن تكون كما أراد لها هذا الناقد الأميركي أنْ تكون شعراً صافياً مبرأً مما علق به من غبار الكتب ومآثر الماضي العظيمة. فهذان الأخيران، على سبيل المثال، يبدوان مرافقين لكل القصائد المكتوبة عن الشعراء السياب، وأدونيس، وعبد العزيز المقالح، وأمجد ناصر، وحسب الشيخ جعفر، وَعَبَد الرزاق الربيعي وغيرهم من «قبيلة الشعراء المحدثين الخارقين للمألوف» حسب تعبيره.

وهذا النص المكتوب عن حسب الشيخ جعفر، يمكن أنْ يقدم لنا أنموذجاً لهذا النوع من القصائد:

«(الطائر) الذي من خشب

حطّ في غرفته العارية

فقام ليغلق الشبّاك

نجوم بغداد لامعةٌ في سماء صيفها

والسطوح الفارغة يبترد في فضائها كوز ماء

الجوع يضيء وجه (السيدة السومرية) ألقاً شاحباً

وآخر الكتب التي باعها في مزاد الجمعة

اشترى بثمنها أسطوانةٌ تحكي غواية شهرزاد

تلك التي احترق في نارها (الدرويش)

وصارت لحيته (رماداً)

شهرزاد التي تبع برق عينيها من قصب الأهوار

حتى ثلوج موسكو

(نخلة الله) الجنوبية قطعت القذائف رأسها

وظلت واقفة على جذعها المسود

تحكي عن حضارات تولد سفاحاً

وأقمار تذبل في جوف الحصار

يغلق الشباك خلف جثة ( الطائر الخشبي)

ويتمتم كلماتٍ لا يسمعها هو نفسه.»

وحسب الشيخ جعفر،هنا، لا ينطوي على غير دواوينه. وعناوين هذه الدواوين تكفي وحدها لتقودنا إلى ما ورائها من حياة وانكسارات ضوء وتحولات درامية. والجملة الشعرية في القصيدة تلتوي وتدور على نفسها من أجل أنْ تمسك بهذه العناوين لتضعها بين قوسيها، وتحاول أنْ تجمع أكبر عددٍ ممكن منها لتأخذ هي على عاتقها حكاية ما تنطوي عليه حياة الشاعر ورؤيته الشعرية من رموز وإشارات ومراحل فنية وزمنية. والنص ينتهي، كما نرى، بانتهاء هذه العناوين كما بدأ بها، ولا يكاد يذهب إلى أبعد من ذلك.

ستراتيجيَّة الحوار

وهذه القصائد التي تنطوي على سيرة حياة مكثفة وتحية شعرية موازية للكتابة النقدية، تحتل حيزًا من الديوان يكاد يعادل في حجمه كل ما في الديوان من قصائد أخرى.

ومعروف لنا أنَّ القصيدة تؤرخ لحياتها في السيرة التي تكتبها لغيرها، ولا تؤرخ بالضرورة لحياة الشعر والشاعر المكتوبة عنه. والصكر يعتمد هذه الستراتيجية التي يجري فيها حواراً ومقابسة مع الشاعر المكتوب عنه عبر ذكر بعض عناوين دواوينه وكتبه من أجل النفاذ إلى ما وراء ذلك من شؤونه وشجونه الخاصة الواقعة أحيانًا بين هذه العناوين أو حولها، أو حتى بعيداً عنها.

ومن الغريب أن هذا (المنهج) الذي يجري فيه تعريف الذات الإنسانية بعناوين ملفوظاتها الشعرية والنثرية يمتد إلى ذوات أخرى مثل (معلم العربية) الذي يجري وصف (موته) في قصيدة أخرى، وتطويق حياته بأقواس لفظية مجردة تلعب فيها العلامات اللغويَّة والنحويَّة اللصيقة باختصاص هذا المعلم دورًا كليًا في تحديد ضيق حياته السابقة على موته، ثم موته نفسه. وعلامات الرفع والنصب والكسر والسكون، هي التي تحاصر وجود هذا المعلم البائس على هذه الأرض كما لو كان مفرغا من أية أحاسيس أو شروط إنسانية خاصة لا علاقة لها بهذا الوجود الكنائي المفتعل، وما يستثير من سخرية مبنية على مهارة لفظية، أكثر مما يستثيره من رثاء وشفقة مبنيين على إحساس ومشاركة وجدانية وإنسانية حيّة:

«الرجل

مات

يداه (مضمومتان)

وقامته (منصوبة)

ورجلاه (مكسورتان)

أما القلب

فكان (ساكناً)

.. مقيداً إلى قفصه الصدري..

.. في المساء

القبر وحده كان (مفتوحاً)

وكل شيء

خلف نقطة النهاية..

(ساكن) بلا حراك»

لا ينبغي تزييف التجربة الشعرية، ومن ورائها الذات الإنسانية الموصوفة، هكذا، عن طريق تحويلها إلى مجرد لعبة لغوية وفذلكة لفظية تبدو محايدة في ظاهرها، ولا شأن لها بأكثر من الصورة الخارجية لهذه الذات، على نحو تبدو معه القصيدة، في مجملها، أثرًا من آثار النزعة الشكلية في النقد، واللعبة التي يحضر فيها اللعب ويغيب اللاعب، أو لا يحضر فيها إلا بصورته الكاريكاتورية الباعثة على السخرية.

وربما كان الشاعر يتبع هنا مبدأ السيرة الذاتية الجديدة كما تتجلى عند فيليب لوجون على سبيل المثال، حيث يتراجع وضع الحكي والحجاج في هذا النوع من السيرة الشعرية إلى مرتبة ثانوية، وتكون لتداعيات الأفكار والكلمات وضع المحرّك والفاعل، ولا يعود ثمة أهمية حرفية لحياة المكتوب عنه ومدى مطابقتها للصورة السيرذاتية في القصيدة.

والملفوظ النثري الذي يقول الصكر إنه يهبط به وحده من برج قوسه (المكسور) لكتابة قصيدته من دون أنْ يضطر لأن «يدفع أثمانًا للوزنية المدعمة بالغنائيات المبتذلة»، حسب تعبيره، قد لا يكفي وحده لكتابة قصيدة مكتفية بنفسها ومقوماتها الذاتية الخاصة. وما نراه من تباين واختلاف بين قصائد نثرية مثل هذه المكتوبة عن (موت الغزالة) في قصة حي بن يقظان لابن طفيل، وقصيدة أخرى عنوانها (الطيور لا تقع على أشكالها) يمكن أن يوضح لنا مثل هذا الفرق:

1 - موت الغزالة

«حين تحسستها راحتاه الصغيرتان

أدهشه أن جسدها لا يزال حاراً

وأطرافها الأربعة في مكانها من الجسد

لماذا إذن هي هامدة..

فكّر حي بن يقظان،

أهو النوم الذي نختبر فيه قيامتنا بعد كل ميتة؟»

2 - الطيور تقع على أشكالها

«الطيور

تلك التي صاغها جنون أحلامنا

على ضفاف عمرِ هائج

الطيور

تلك التي وهبتها أشعارنا

الأجنحة.. والحواصل.. والمناقير»

فالفرق، كما نرى هنا، واضح بين سرديتين تكتفي إحداهما بتقرير حقيقة موت هذه الغزالة وطرح السؤال الخاص بهذا الموت في تصوره البدئي الأول، في المقطوعة الأولى، وبين حواصل هذه الطيور ومناقيرها وأجنحتها التي تحلق معها طفولتُنا البعيدة الضائعة، وما صاغه فيها جنونُ أحلامنا في هذا الفضاء الشعري والزمني الطلق، كما يظهر في المقطوعة الثانية.

طفولة الشاعر

ولعل المحكيات الخاصة بطفولة الشاعر وسيرته الذاتية الأولى أن تحقق مستوى طيبًا من الإنجاز الشعري الذي تتساوق فيه السرديات النثرية الخاصة بهذه السيرة مع التكثيف والأداء البلاغي الذي تصنعه الصورة الشعرية وتنجح في وضعه داخل الشكل والموضوع المناسبين. وقصيدة (الهبوط.. إلى برج القوس) المكتوبة بمناسبة عيد ميلاد الشاعر أنموذج من هذا الشعر الذي يشبه الاعتراف ورفع الغطاء عن طفولة الشاعر التي طلع في أحد صباحاتها نحيفاً.. كعصفور شوكي ليسكن برج القوس المكسور دائماً:

«صباحاً طلعتُ

متشبثاً بمشيمة فلاّحة

هبطت بها من بغداد

الباصات الخشبية

وقحط المزارع

والجراد

على حدّ عام يحتضر

كما لو كنتُ أنتظر صمت المدافع

وانتصاف القرن

واكتمال الأولاد الخمسة

قبل أن يصبحوا دزينة فقراء

هكذا

- والمطر يغرق الشوارع

ويزيد كانون الأول برداً وشحوباً

طلعت صباحاً

نحيفاً.. كعصفور شوكي

لأسكن برج القوس المكسور دائماً»

ولعلّ للقصائد المكتوبة عن بعض الشعراء اليمنيين الشباب خصوصيةٌ وتميّز تجعلها تفلت، هي الأخرى، من حبائل اللغة ومكر الغوايات اللفظية. وذلك يعود، ربما، إلى طبيعة ما حدث لهؤلاء الشعراء الذين اختارهم الموت قبل الأوان، وشكلت حالتهم الإنسانية وأحلامهم الشعرية وتجاربهم الحياتية والفنية المقطوعة، وعمق علاقة الشاعر الشخصية بهم، إطارا ومحتوى عاطفيًا متفجرا لتجربة القصيدة المكتوبة عنهم. وهي قصيدة تبدو كما لو كانت معادلا موضوعيا ومرآة عاكسة يرى الشاعر فيها نفسه ومأساته الشخصية بعد الغياب التراجيدي المفاجئ لولده الذي تم اختطافه من قبل الإرهابيين الأوغاد في العراق، وشكّل موته غمامة سوداء امتزجت مع غربة الشاعر وهمّه الوطني، وظللت كل فضاء كتابته الشعرية التالية لذلك التاريخ المفصلي الذي أعقب ذلك الحدث المأساوي.

وتبدو قصيدته المكتوبة عن ولده الحبيب هذا بمناسبة مرور العام الثالث عشر على غيابه واسطةَ العقد وجوهرته السوداء بين هذه القصائد الغارقة في لجة هذه الدراما البشرية التي يجسدها هذا الموت العبثي الذي يضرب ضحاياه دون توقع أو اعتبار لأي شيء.

«عيوننا التي ابتلت حتى الغرق بدمع معلن وآخر يجري كالنبع تحت الجفون

عيوننا التي ابيضت حزناً وترقباً وتحديقاً في ظلامنا المغلف بالكوابيس والأضرحة

عيوننا التي انطفأ وهجها ولم يُعِد لها النورَ قميصُك الوحيد الذي أواريه عن صغارك بين كتبي وألبوم الصور

لا تزال تصوّب النظر إلى الزوايا والأبواب لعلك تطرق أو تهل فجأة كوعد أو طيف»

وهذه المرثاة التي تنتهي ببيت ذلك الأعرابي التي ورد في حماسة أبي تمام يرثي به ولده

فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزنُ ما بقيَ الدهرُ

تراكمُ الحزن والأسى في كل سطر ومقطع من سطورها ومقاطعها مازجةً المادي بالمجرد، والمسكوت عنه الساكن في الأعماق مع المعلن الذي ابتلّتْ به عيون الوالد والأهل المكلومين حتى الغرق. وهي تذكرنا رغم أدائها النثري الذي لا يلتفت فيه الأب الجريح لغير التعبير عن حزنه بقصيدة ابن الرومي في رثاء ولده الأوسط.

«قلوبنا التي تخبئ صورك طفلاً يوشك على الخروج من لفائف ولادته وصبياً يلتقط الفرح من الشجر والكتب والأصدقاء، قلوبنا التي أطَّرت تلك الصور بدمع كثير وأمل قليل، قلوبنا الحبيسة في قفص متهدم من الحزن والألم قد اخترمها الإنتظار وسال الصبر كمعدن صهرته الشمس حتى احترقت».

وكل ذلك لا يكفي، في الواقع، لتوصيف التجربة الكلية للمبدع حاتم الصكر الذي قدم في هذا الديوان تلخيصاً مكثفاً لجوانب من تجربته الشعرية والحياتية المغلفة بالحزن والألم، دون أن يتخلى عن إصراره للحفاظ على وعيه النقدي وعلاقته مع زملائه وأصدقائه الشعراء الذين كرّس حياته لقراءاتهم والكتابة عنهم.