منهجيات البحث التأريخي في {الموسوعة المهدوية}

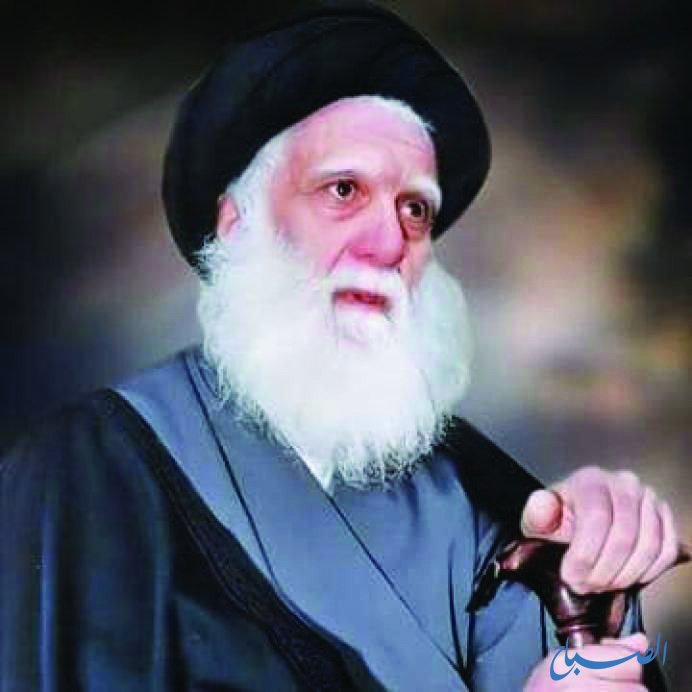

• جواد علي كسار

في عام 1972م أصدر السيد محمد الصدر كتاباً ضخماً، بعنوان "تأريخ الغيبة الصغرى" مذيلا، بعبارة: "الكتاب الأول من موسوعة الإمام المهدي"، ليليه بعد ذلك الكتاب الثاني "تأريخ الغيبة الكبرى"، والكتاب الثالث "تأريخ ما بعد الظهور"، وأخيراً "اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني".

على مدار الصفحات الألفين والثمانمئة والستة والأربعين التي امتدّت عليها الموسوعة، نقرأ عدداً غير قليل من النقاط المنهجية والفكرية المتميّزة، ربما كان من أبرزها (في الأقل من وجهة نظر الكاتب) قضيتان؛ الأولى منهجية تتمثل بالتحليل الذي يسوقه السيد الصدر لمشكلات التأريخ الإسلامي وسبل تذليلها؛ والثانية مضمونية تتجلى بالرؤية المستوعبة الجامعة التي يطرحها للتأريخ الإنساني، موصولاً بوجهة نظرٍ دينية - إسلامية تطل على القوانين الكونية العامة، وتقرأ القواعد الأساسية الكبرى المختصة بالوجود الإنساني والتأريخ البشري، لتقف عند مراحل تطوّره حدوثاً وبقاءً واستمراراً، منذ أول البشرية حتى نهايتها، ضمن نظرية الصدر الموسومة: التخطيط الإلهي العام لتكامل البشرية.

يختص هذا المقال بمتابعة منهجيات البحث التأريخي، ورصد رؤية السيد الصدر لمشكلات تأريخ المسلمين، وكيفية ضبطها وتذليلها وعلاجها والسيطرة عليها واحتوائها، كما برزت في الكتب الأربعة من موسوعة الإمام المهدي، ولاسيّما المجلدين الأول والثاني، تاركين الرؤية الفكرية كما يرسمها الصدر للتأريخ الإنساني ومراحله عبر الكتاب الرابع، إلى فرصة مؤجلة نرجو ألّا تتأخر كثيراً.

ثلاث مشكلات

ينقسم التأريخ الإسلامي عند السيد محمد الصدر على خاص وعام؛ الخاص هو كلّ ما يرتبط بتأريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم وقواعدهم الشعبية، بينما يدخل كلّ ما سوى ذلك تحت عنوان التأريخ العام. وتأريخ المسلمين بشكلٍ عام مليء بالفجوات يحتاج في تصفيته وترتيبه، إلى جهد كبير وفكر تحليلي- نقدي مضاعف (تأريخ الغيبة الصغرى، ص: 19).

ترجع أولى أبرز مشكلاتٍ ثلاث تواجه تأريخ المسلمين، إلى الغموض والاختزال الشديد الذي كان يكتنف حوادث التأريخ نفسه وتحرّكات أعلامه، في كلّ أو أغلب ما له صلة بالأئمة وأصحابهم وأنصارهم.

ولم تنشأ هذه الخصلة برغبة مسبقة خاصة أو اعتباطاً، بل أملتها الأوضاع القاهرة. فبشأن أئمة أهل البيت مثلاً، يُلاحظ الباحث أنهم كانوا يمثلون خطّ المعارضة الدائم ضدّ الجهاز الحاكم. ومع أنَّ معارضتهم بالعمق كانت تعني- ولو نظرياً في الأقل- مطالبتهم بمنصب رئاسة الدولة وتولي الإمامتين العلمية والسياسية في الأمة؛ إلا أنها عملياً تحرّكت في نطاق منهج إصلاحي مركب؛ يتجه إلى الأمة بإصلاح الفاسد وتقويم المعوج، عبر نافذة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما يتحرّك في خطّ آخر في نطاق تسديد الدولة وترشيد الحكم، خاصة إذا ارتبط الأمر بأزمات تمسّ المجتمع أو أخطار تحدق بالمسلمين كأمة، وبالجهاز الحاكم كوجود في صراعه مع الآخر، كالروم وغيرهم.

هكذا جمع نشاط الأئمة بين المعارضة والتسديد في نطاق سلمي غالباً، تحرّك في الأمة بعنوان فريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، ونهى الأئمة أصحابهم وقواعدهم عن المواجهة الثورية المباشرة. ومع ذلك لم تسلم هذه القواعد من الاضطهاد والتنكيل؛ والأئمة أنفسهم من الحصار والتضييق بأساليب مختلفة. (المصدر، ص: 20 - 24).

ما ترتب على ذلك تأريخياً وانعكس مباشرةً على مدوّنات التأريخ العام والخاص، هو انحسار النشاط السياسي والاجتماعي من قبل الأئمة وأصحابهم، لاسيّما مع تصاعد الضغط السياسي والأمني خاصة في أوقات قوّة الخلفاء، وتركيزهم القمعي الشديد ضدّ الأئمة وقواعدهم. والأثر الآخر الذي عكس خللاً لا يقلّ عن الأول في المدوّنات التأريخية، هو جنوح الأئمة وأصحابهم وقواعدهم إلى الكتمان والسرية، بل كانت السرية هي الطابع العام لعملهم المعارض الموزّع في بؤرٍ صغيرة لا تتعدّى الاثنين أو الجماعة القليلة، وهم يتبانون بأمرٍ من الأئمة أنفسهم على الستر، ويتواصون بالكتمان، ما أدّى لأن تسقط هذه النشاطات على ضآلتها، عن صفحات التأريخ وتغيب عن مدوّناته (ص: 24).

إشكاليات المؤرّخ

إذا كان الوجه الأول من الخلل يعود إلى الحوادث التأريخية نفسها، فالوجه الثاني يتجه إلى المؤرّخ. ببساطة شديدة، نحن نقرأ التأريخ من خلال المؤرخين، ونطلّ على الحالة التأريخية في سعة الصورة ودقتها وعمقها، من خلال المؤرّخ نفسه ومدى فهمه للتأريخ واستيعابه للحوادث، ولما وراءها من فلسفة وعلل ونتائج، حتى قيل إنَّ ذات المؤرّخ هي التأريخ.

المؤرّخ يعاني مشكلات ثلاث ينبغي أن نستحضرها، ونحن نقرأ مدوّنته ونمارس العمل على تأريخياته. فالمؤرّخ بدءاً- وكما يقول الصدر- هو ليس إلا بشراً مثلنا، له ما لنا من جوانب القوّة، ويعتريه ما يعترينا من نقاط الضعف. وما نلاحظه اليوم عياناً ونعيشه بالوجدان هو اختلاف شهود الحادثة الواحدة في نقلها، وتصاعد هذا الاختلاف حدّ الاضطراب والتناقض حال الانتقال من المشاهدة إلى النقل والرواية. وهذا أقلّ ما يحصل للمؤرّخ نفسه ويُبتلى به التوثيق والنقل التأريخي.

على خطّ آخر؛ فإنَّ المؤرّخ من جهة التكوين النفسي والمزاجي والخلفية الفكرية والثقافية؛ مثله أيضاً مثل أي إنسانٍ آخر. فهو مزيج غريب مركّب نفسياً ومزاجياً وثقافياً من العواطف والغرائز والعادات الحياتية، كما هو مكوّن معرفياً من العقائد والمتبنّيات الخاصة والمسبقات الذهنية، ومن ثمّ لا يمثّل العقل الخالص والفكر النقي منه إلا بعضاً من هذا المزيج المتداخل المعقّد. على هذا، يتخيّل المؤرّخ ويفترض أنه يكتب التأريخ بعقله وفكره، في حين هو يكتبه بمجموع عواطفه وسائر مرتكزاته النفسية والثقافية والمعرفية، بخاصة في خلافيات التأريخ ووقائعه الجدلية الكبرى.

الملاحظة والاستقراء

عماد المنهج التأريخي يقوم على جمع المواد الخام وينتهي إلى الملاحظة والاستقراء، وكلاهما يعاني مشكلة. فالاستقراء ناقص وتام، ومهما بلغ المؤرّخ وبذل من جهد، فلا يستطيع ادّعاء الاستقراء التام، وهذه مشكلة عويصة يعانيها منهج الاستقراء منذ القِدم.

أما الملاحظة في منهج البحث التأريخي، فهي أيضاً على نوعين؛ ملاحظة منظمة يتعمّد الباحث فيها النظر وتقصّي الحقائق حول حادثة تأريخية معيّنة، وأخرى مشوشة غير قائمة على ضابطة التنظيم والتعمّد والقصدية المسبقة، كالتاجر يذهب إلى بلد معيّن لاستيراد بضاعة، أو السائح يدخل للمعاينة والمتعة والمشاهدة؛ ثمّ يُسأل عن حقائق ذلك البلد ووقائعه، فتكون ملاحظته مضطربة ومشوّشة، إذ هو شاهد البلد على نحو المصادفة والعشوائية، ولم يكن مقصده مقصد المؤرّخ الواعي في التعمّد برصد الحوادث والتفكير بها.

التأريخ- بحسب الصدر- مدوّن عادة بالنحو الثاني من الملاحظة، لأنَّ من عاش تلك الأزمنة إنما عاشها بصفتها حياة عادية، لا يمعن فيها النظر، ولا يلتفت لوقوع الحوادث عن قصد ووعي مسبق، فضلاً عن تعمقه في أسبابها ونتائجها، لأنه عاشها على نحوٍ عادي عابر، وليس بقصد الضبط والتأرخة والتوثيق.

هذا هو حال أغلب الرواة الذين اعتمد عليهم المؤرّخون، إذ لم تكن القصدية والتعمّد من وراء معايشتهم للحوادث، ولم يتجهوا بقصد مسبق إلى الرصد والتوثيق حتى يتثبتوا، بل يعطون المؤرّخ مما علق في أذهانهم، ومروا عليه عابراً من هذا الخضم الزاخر من الوقائع والحوادث التي تكوّن التأريخ (المصدر، ص:25 - 26).

إذن، المؤرّخ كإنسان يعيش نقاط القوّة والضعف كسواه؛ والمؤرّخ كتكوين خليط من الأمزجة والعواطف والمسبقات النفسية والشعورية والإدراكية؛ وأخيراً غياب منهج الاستقراء التام والقصدية المسبقة في الملاحظة المنظمة، وغلبة الاعتباط والعشوائية؛ هي ثلاث مشكلات تكوّن إشكالية المؤرّخ نفسه في تأريخ المسلمين.

أربع وسائل للعلاج

غموض الوقائع، وإشكاليات المؤرّخ، والتباس منهج البحث التأريخي، هي ثلاث مشكلات كبرى يعانيها تأريخ المسلمين، ولو أراد الإنسان أن يستسلم لها بحذافيرها، لكفّ عن البحث التأريخي نهائياً، بل ولن يحاول: "قراءة حرف من التأريخ" بحسب السيد الصدر (تأريخ الغيبة الصغرى، ص: 27).

ليست العبقرية أبداً برصد المشكلات ومراكمتها وصفاً وتعداداً، بل حتى ولا بالاكتفاء بتفكيكها وتحليلها؛ إنما الفضل والعبقرية والإبداع تكون بعبور ذلك كله، واستكماله بالعلاج وتذليل المشكلات وإراءة الحلول. وهذا ما فعله الصدر، بإيجابية وإقدام.

فبإزاء المشكلات الثلاث يقترح الصدر وسائل أربع للعلاج، هي باختصار شديد إحراز التواتر في النقل التأريخي، فالتواتر المنتج للعلم لا يُثبت وقوع الحوادث وحسب، بل غالباً ما يكون سبباً للقطع. وإذ يتعذّر التواتر، ينتقل الباحث التأريخي إلى الاطمئنان والظن الراجح، كوسيلة ثانية بحصول الواقعة، وهو ما يساوي الاستفاضة فيما إذا اتفق أكثر المؤرخين أو جملة منهم على شيء معيّن، بشرط سكوت الآخرين أو عدم نفيه. والتواتر والاطمئنان والظنّ الراجح وسيلتان تكفيان وحدهما بحسب الصدر، معالجة المشكلات الثلاث التي يعانيها التأريخ الإسلامي.

لكن مع اليأس بحصول العلم أو الاطمئنان، ينفتح المؤرّخ على الوسيلة الثالثة المتمثلة بالوثوق بقول الناقل، وإن كان منفرداً. والوثوق يتمّ بالتأكد بعد البحث والتنقيب والتمحيص، بأنَّ المؤرّخ في خصوصياته الشخصية، يتصف بالثقة وأنه مأمون عن الكذب والدسّ والخداع. ثمّ يتعزّز هذا الوثوق أكثر عبر الاطمئنان إلى تحلي المؤرّخ بالروح العلمية الموضوعية، المتجذّرة بخصاله الشخصية من جهة، والناشئة عن تمرسه بالبحث العلمي وأسلوبه ومنهجه من جهةٍ أخرى، ما يجعلنا في حصانة للتعامل مع تأريخه بحدٍ كافٍ من القبول والاطمئنان.

وإذا تعذّر ذلك كله يلجأ الباحث في التأريخ إلى قرائن خارجية أو اعتبارات عقلية، توجب الظنّ بوقوع الحادثة نفسها والاطمئنان إلى حصولها. وهذه الوسيلة أو الأسلوب الرابع قد يجبر النقل التأريخي الضعيف ويقوي الشاذّ، بما يقوم عليه من قرائن وما تحفّه من اعتبارات. وهكذا تدفع هذه الوسائل الأربع منفردة أو متعاضدة، التبعات الناشئة عن المشكلات التأريخية الثلاث، ويقلّ التحيّز مع تعدّد النقل وقيام القرائن الخارجية على صدقه، ومن ثمّ تتضاءل أخطار منهج الملاحظة غير المنظمة، إذا توفر اليقين أو الاطمئنان.

على أنَّ منهج الملاحظة المنظمة الناشئة عن تعمّد التسجيل، ودقة الرصد والتوثيق، وعمق التفكير والتحليل؛ هي خصال لا يمكن إنكارها في مدوّنات التأريخ الجامعة، كما هو الحال عند الطبري والمسعودي وابن الأثير وأضرابهم (المصدر، ص: 28 - 32).

مصدريات التأريخ الخاص

إذا كانت تلك هي مشكلات التأريخ الإسلامي العام، فإنَّ مشكلات هذا التأريخ على المستوى الخاص، ذي الصلة بأئمة أهل البيت وأصحابهم وأنصارهم ونشاطهم وقواعدهم الشعبية؛ هي أعمق وأعقد في التأريخ الخاص منها في التأريخ العام.

تبرز مشكلات التأريخ الخاص وتتمحور حول المؤرخين الذين تعرضوا له وتناولوه، إذ يمكن القول إجمالاً إنَّ مصدريات هذا التأريخ في الوقت الحاضر، ترتد إلى دوائر ثلاث، هي المستشرقون ومن حذا حذوهم وسعى إلى تقليدهم من أبناء المسلمين.

خطورة مدرسة الاستشراق أنَّ الغالب على منهجياتهم في البحث التأريخي وأتباعهم عناصر مشتركة ثلاثة، هي هيمنة الرؤية المادية الناشئة عن الحضارة الغربية ومنظورها إلى الكون والحياة. ثمّ الزاوية الدينية المسيحية المناهضة غالباً للإسلام؛ وأخيراً المنطلق الاستعماري الذي جعل المستشرق، أما مأجوراً على وجه الحقيقة، لمنظومته الحضارية والدول التي ينتمي إليها، أو هو كذلك على المستوى الوظيفي و"عضو الشرف" بحسب الصدر، يمارس الدس والتلفيق والافتراء بدوافع دينية قومية حضارية.

تأريخ هؤلاء ومدوّناتهم لا تصلح مصدراً للتأريخ الإسلامي، وإنما غاية الباحث في الاطلاع عليها، التعرّف على ما فيها من دسّ وتلفيق، ومحاولة الجواب عنها.

انحيازات التأريخ العام

الدائرة الثانية التي تواجه الباحث التأريخي وتشكّل له مصدراً ومادّة، هي مصدريات التأريخ الإسلامي العام والتراجم والحديث التأريخي (بمعنى: الروايات التي تتضمّن حوادث تأريخية) كما هو الحال مثلاً مع الطبري وابن الأثير وأبي الفداء وابن خلكان وابن الجوزي وابن الوردي، وبعض ما تتضمّنه الصحاح الستة من الحديث التأريخي.

يسجّل الصدر بصراحة ووضوح: "أعدل ما يُقال بالنسبة إلى تعرّض هؤلاء المؤرّخين وأمثالهم إلى حياة الأئمة عليهم السلام؛ أنه تعرّض موجز عابر، يكتفي بالحادثة الواحدة والفكرة الشاردة، ويتجنّب بحذر متعمّد الخوض في تفاصيل تواريخهم" (المصدر، ص:35).

والسبب في ذلك يرجع برأيه إلى التعصّب المذهبي بأشكاله الثلاثة، وهي تتجلى في ذهن المؤرّخ. كما له جذور في التكوين المذهبي والبُنية الإدراكية للمؤرّخ، فهو بحسب النشأة والتكوين والاعتقاد، لا يتعامل بفاعلية مع تأريخ الأئمة، لأنَّ هذا التأريخ لا يشغل في ذهنه ومدركاته إلا زوايا مهملة لا تلفت اهتمامه كما تلفت نظره عادةً شخصيات السلطة والإدارة سياسياً، ومرجعياته الدينية التي يؤمن بها، وتفرض نفسها على عقله واهتمامه وتأريخه.

ثمّ سبب آخر للإهمال يعود موضوعياً إلى أجهزة الحكم المعاصرة للمؤرّخ، وهي بالإجمال مناوئة لأئمة أهل البيت، تفرض ألوان التضييق والقمع والاضطهاد ضدّهم وضدّ أنصارهم وقواعدهم، وتسعى إلى إلغاء وجودهم الاجتماعي والسياسي وأحياناً الشخصي.

في ضوء هذا الموقف السلطوي ضدّ الأئمة وقواعدهم، يلتزم المؤرّخون في العادة مواقف مركّبة، تتراوح بين الحذر من السلطات واتقاء شرها، ومسايرة الحكام ومماشاة قناعاتهم العدائية ضدّ الأئمة، فيتحوّل المؤرّخ العام عندئذ إلى أجير لدى السلطة، أو موظف في خطّ قناعاتها، ما يؤدّي أيضاً إلى ضعف عناية مدوّنات التأريخ العام بأئمة أهل البيت، والتزام المؤرّخين الخوف والحذر من ذكرهم، وإن كان ذلك لم يمنع من مرور شيء من مواقفهم واتجاهاتهم وأحياناً بعض أنشطتهم عليهم السلام، في كلام المؤرّخين ومدوّنات التأريخ العام، ما يفسح مجال الانتفاع به رغم اقتضابه واختزاله واختصاره، وما يلابسه من حذر وخشية وخوف، وعدم قناعة بإمامتهم ومتبنّياتهم.

المؤرخون الإماميون

لن تقف المشكلات عند مؤرّخي التأريخ العام ممن لا يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت ولا يعتقد بخطّهم، بل تمتد حتى إلى تأريخ العلماء الإماميين أنفسهم. بإيجاز شديد وربما مخلّ يتوزّع مؤرّخو الإمامية إلى من يمارس كتابة التأريخ على نسق التأريخ العام، وعندئذ يرد عليهم ما ورد على زملائهم من مدوّني التأريخ العام، ليس من الوجهة العقدية والكلامية، بل من الوجهة الفعلية من حيث التواري وراء الحذر والخوف والتقية، واختزال تأريخ الأئمة ونشاطهم وأصحابهم وقواعدهم إلى أدنى حدّ، كما نلحظ ذلك في تأريخ اليعقوبي والمسعودي كمثال، ما أدّى في النهاية إلى حرماننا من التأريخ الإمامي التفصيلي.

أو أن يسلك المؤرّخون الإماميون مسارهم الخاص بهم، ويستندوا في مدوّناتهم لتغطية حياة أئمة أهل البيت وقضاياهم إلى المنهج الروائي، كما فعل ذلك المفيد والطوسي والطبرسي وابن شهر آشوب وأمثالهم، ما جعل مدوّنات هؤلاء المورد الوحيد الذي زودنا بثروة مهمّة من أخبار الأئمة، كما يُسجّل الصدر. ومع ذلك لم يخلُ هذا التأريخ من نواقص، رصد الصدر من أبرزها ست نقاط ضعف، هي غلبة الجانب العقدي الكلامي، والتشتّت والتبعثر، والتجريد بعيداً عن إحداثيات المكان والزمان، وغياب التوازن بين التطويل والاختصار، ومشكلات السند، والتعارض.

وسط هذه المشكلات شقّ الصدر طريقه إلى البحث التأريخي عبر "الموسوعة المهدوية"، بنظام منهجي مركّب من عناصره البارزة؛ منهج التشدّد السندي والتمحيص الدلالي وأسلوب الأطروحات.