حولَ الحقيقةِ والزيف بمعزلٍ عن الحُكمِ الأخلاقي

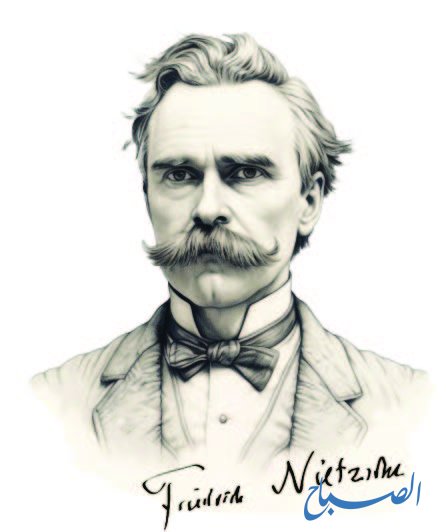

فريدريك نيتشيْه

ترجمة: د. فارس عزيز المدرس

هذا المقالُ كتبَه نيتشيْه عام 1873؛ ولم يُنشرْه في حياتِه، ولم يُترجمْ إلى العربية، وهو مثقلٌ بالتثكيف، توقَّع فيه نيتشيه العديدَ مِن الثوراتِ؛ في الفلسفةِ واللغويات؛ لافتاً الانتباهَ إلى خطورةِ (التمثيل) الاستعاري، وفاضحاً ما نسمِّيه عقلاً وتجريداً؛ وما هو بتجريدٍ؛ بل هو ابنُ الاستعارة، وذو طبيعةٍ دائبةِ التحوُّل، الأمرُ الذي جعل الإنسانَ في الغالبِ كائناً استعاريّاً بامتياز.

المترجم

في زاويةٍ نائيةٍ مِن الكونِ انتشرَ عددٌ لا يحصى مِن الأنظمةِ الشمسيِّة، كان هناك ذاتَ يومٍ نجمٌ لفَّقتْ عليه الإدراكَ حيواناتٌ ذكيِّة؛ وكانت تلك اللحظةُ الأكثرَ غطرسةً وكذِباً في التاريخ، لكنها كانت لحظةٌ واحدةٌ فحسبُ، بعدها تنفَّستْ الطبيعةُ قليلاً؛ وتجمَّدَ النجمُ واضطرَّتْ الحيواناتُ الذكيةُ إلى الموت.

قد يكتبُ شخصٌ ما حكايةً خرافيةً بهذا النمط؛ لكنَّه لن يتمكَّنَ مِن توضيحِ مدى بؤسِ العقلِ البشري عديمِ الهدف؛ والخياليِّ بطبيعته، إذ هناك أزلياتٌ لم يكن هذا العقلُ موجوداً فيها، وعندما يرحلُ مرةً أخرى فلن يكون هناك ما يدلُّ على أنَّه كان موجوداً. هذا العقلُ لا يهتمُّ بشيءٍ يتجاوز نطاقَ الحياةِ البشرية. إنَّه بشريٌ مَحضٌ؛ ولا شيءٌ غيرَ ذلك، ولا أحدَ سوى مُنشِيئه ينظر إليه بشفقة؛ لأنَّه يتوهَّم أنَّه قطبٌ يدور مِن حولِه العالم. ومع ذلك إذا تمكَّنا نحن والبعوضةُ مِن التفاهم فسنتعلَّمُ أنَّ حتى البعوضة تسبح في الهواءِ بالبؤس نفسِه، وتشعر بأنَّها مركزُ العالمِ الطائر.

لا يوجد شيءٌ في الطبيعةِ - مهما كان تافهاً - لا ينتفخ مِثل البالون؛ عند أدنى نفخةٍ مِن قوةِ الإدراك. وكما يريد الحمَّالُ أنْ يكون له معجَبين به فإنَّ أكثرَ الرجالِ فخراً هو الفيلسوفُ، إنَّه يتخيَّل أنَّه يرى مِن الجوانبَ كلِّها، وكأنَّ عيونَ الكونِ موجهةٌ بشكلٍ تلسكوبي إلى أفعالِه وأفكاره. وهذا يجري بواسطةِ العقلِ الذي لا يمنحُ المعاني لأكثر الكائناتِ والأشياءِ تعاسةً وحساسيةً وزوالاً؛ إلا بهدف احتجازِها لحظةً في الوجود، وبدون هذه الهِبةِ سيكون لدى هذه الكائناتِ كلُّ الأسبابِ للفرار مِن الحياة؛ بسرعةٍ مِثل ابن ليْسِينك(1).

إنَّ الغطرسةَ المرتبطةَ بالإدراك والإحساس، والتي تنشر ضباباً مُبهراً أمامَ أعينِ البشر وحواسِّهم تخدع نفسَها فيما يتعلَّق بقيمةِ الوجود؛ نظراً لأنَّها تحمل في داخلِها التقييمَ الأكثر إطراءً للإدراك، وتأثيرُ الإدراكِ هو الخداعُ، وحتى تأثيراتُه الأكثر خصوصية لها شيءٌ مِن الخداع في طبيعتِها.

إنَّ العقلَ بوصفِه وسيلةً للحفاظِ على الفرد يطوِّر قوتَه في الادّعاء، والإنسانُ لا يستطيع أنْ يقاومَ إلا بالتملُّقِ، والكذب، والاحتيال، والافتراء، والتنكر، والتذبذبِ المستمر؛ ذهاباً وإياباً حول شعلةٍ واحدةٍ هي الغرور. كلُّ هذه الأشياء هي القاعدةُ والقانون، إلى حدِّ أنَّ الأشياءَ أكثرُ غموضاً من الطريقةِ التي يمكن أنْ ينشأَ بها دافعٌ صادقٌ نقيٌّ نحو الحقيقةِ بين البشر المنغمسين في الأوهام وخيالات الأحلام؛ ولا تنظر أعينهم إلا إلى سطحِ الأشياء، وإحساسُهم لا يقودُهم إلى الحقيقة؛ بل يكتفي بتلقِّي المنبهات.

يسمح الإنسانُ في الليلِ لأحلامِه بالكذِبِ عليه طوال حياته، دون أنْ يحاولَ حِسُّهُ الأخلاقيُّ منعها، ويُقال: أنَّ هناك أناسٌ تغلَّبوا على عادةِ الشخير مِن خلالِ الإرادةٍ القوية، فما الذي يعرفُه الإنسانُ عن نفسه؟. آه لو كان بإمكانه أنْ يرى نفسَه مُكتملاً مرةً واحدةً، كما لو كان موضوعاً في علبةٍ زجاجية مضاءة!. ألا تخفي الطبيعةُ عنه معظمَ الأشياء، حتى عن جسدِه؟؛ كتجاعيد الأمعاء، والتدفق السريع لتيارات الدم، والاهتزازاتِ المعقدةِ للألياف، حتى تنفيه وتحبسه في معرفةٍ خادعة متكبِّرة؟.

لقد ألقت الطبيعةُ المفتاحَ بعيداً؛ وويلٌ للفضولِ المشؤومِ الذي قد يكون قادراً ولو للحظةٍ على النظر مِن خلال شقٍّ في حجرةٍ الوعي؛ ليكتشفَ أنَّ الإنسانَ غيرُ مبالٍ بجهلِه، ويرتاح إلى عديم الرحمة: (الجشع) ذلك النَّهِمُ القاتل؛ وكأنه معلَّق في أحلامِه على ظهْر نِمر، فمِن أين في هذا العالم الواسع – والحالُ هذا - ينشأ الدافعُ إلى الحقيقة؟

عندما يحاول الإنسانُ المحافظةَ على نفسِه مِن الآخرين فهو في الحالةِ الطبيعية غالباً لا يستخدم عقلَه؛ إلا للتظاهرِ والتمويه؛ ولكنْ بما أنَّ الإنسانَ - بسبب الضرورة - يريد أنْ يعيشَ اجتماعياً؛ فلابدَّ مِن أنْ يحققَ السلام، ويسعى على الأقلِّ إلى التسبُّبِ في اختفاء أعظم أشكال الحرب ضد الجميع، وهذا الميلُ للسلام يجلب معَه شيئاً يبدو وكأنَّه الخطوةُ الأولى نحو تحقيقِ الميلِ الغامض إلى الحقيقة، لأنَّ ما كان مِن المفترض أنْ يكون “حقيقة” أصبح الآن ثابتاً؛ مع أنه مزيفٌ؛ أي أنَّ تسميةَ الأشياءِ صحيحةٌ وملزمةٌ بشكلٍ مُوحَّد، كما أنَّ تشريعَ اللغةِ يعطي القوانينَ الأولى للحقيقة: وهنا ولأولِ مرةٍ ينشأ التناقضُ بين الحقيقة والزيف.

إنَّ الكذابَ يستخدم الكلماتِ والأوصافَ الصحيحة ليجعلَ مِن غيرِ الحقيقيِّ يبدو حقيقياً؛ فتراه يقول: “أنا غني”، في حين أنَّ الوصفَ الصحيحَ لحالتِه هو “فقير”. إنَّه يسيءُ استخدامَ الأعرافِ الثابتة مِن خلال استبدال المصطلحات أو حتى قلْبها. وإذا فعل ذلك بطريقةٍ أنانيةٍ ومؤذيةٍ فلن يثقَ به المجتمع، وبهذه الطريقةِ لا يتجنَّبُ الناسُ الاحتيال؛ بل الأذى الناجمَ عن الاحتيال. وفي هذه المرحلةِ لا يكره الناسُ الخداعَ بل يكرهون العواقبَ العدائيِّة لبعضِ أنواعِ الخداع.

على نحوٍ محدود يرغب الإنسانُ بالحقيقة؛ لأنَّه يشتهي العواقبَ السارَّةَ التي تنقذ الحياةَ من الحقيقة؛ وهو غير مبالٍ بالمعرفة النقيِّة غير الفعّالة؛ بل هو معادٍ للحقائق التي قد يثبُتُ أنها ضارةٌ أو مدمرة، فما هي أعرافُ اللغة إذن؟ هل هي نِتاجُ المعرفةِ، أو حبُّ الحقيقة؟ وهل تتطابق فيها التسمياتُ والأشياء؟، أو هل اللغةُ تعبيرٌ مناسبٌ عن الحقائق؟.

عن طريقِ النسيان فحسبُ يتصوَّر الإنسانُ أنَّه يمتلك “الحقيقة”؛ إلى الدرجةِ التي أشَرنا إليها للتوِّ، فإذا كان لا يقصد أنْ يكتفي بالحقيقةِ في هيئةِ تكرارٍ، أيْ بقشور فارغة؛ فسيحصل على الأوهام؛ بدلاً مِن الحقيقة.

ما الكلمات؟

إنَّها تعبيرٌ عن الاستجابةِ العصبيِّة؛ مِن خلال الأصوات، لكنَّ الاستدلالَ بوسيلةٍ خارج المنبِّهِ العصبي هو بالفعل نتيجةٌ لتطبيقٍ خاطئ، وغيرُ مبررٍ لمقترحِ السببيِّة، فكيف نجرؤ على قولِ ذلك؛ لو أنَّ الحقيقةُ نشأت مع نشأةِ اللغة؟، أو كان اليقينُ بالتسمياتِ حاسماً؟؛ كيف نجرؤ على القول: إنَّ الحجرَ صلبٌ؛ كما لو أننا نعرف “الصلابةَ”، وليس مجردَ محفِّزٍ لغويٍّ!.

إنَّنا نقسِّمُ الأشياءَ وفقاً للجنسين؛ ونجعل الشجرةَ مذكراً، والنباتَ مؤنثاً، فيا لها من استعاراتٍ تعسفية! يا لها مِن تجاوز قاعدةِ اليقين!. إننا نتحدث عن “الثعبان”(2)؛ والتسميةُ تصف التعرُّجَ، وبالتالي يمكن أنْ ينطبقَ هذا أيضاً على الدودة، فيا لها مِن تفضيلاتٍ أحادية؛ تُعطَى أحياناً لهذه النوع، وأحياناً لنوع آخر مِن الأشياء!.

إنَّ اللغاتِ المختلفةِ تُظهر أنَّ في توليفِ الكلماتِ لا تهمُّ الحقيقة، أو التعبير المناسب؛ وإلا لَمَا كان هناك الكثير مِن اللغات، و”الشيءُ في حدِّ ذاته” غيرُ مفهومٍ تماماً لدى مُنشئ اللغة، ولا يستحق بذلَ جهدٍ كبيرٍ للحصول عليه، إنَّه لا يشير إلا إلى علاقاتِ الأشياءِ بالبشر، وللتعبير عن الأشياء يستعين الإنسانُ بأكثر الاستعاراتِ جرأةً. إنَّه حافزٌ عصبيٌّ تحوَّل أولاً إلى إدراك! وهذه هي الاستعارةُ الأولى. ثمَّ يتحوَّلُ الإدراكُ مرةً أخرى إلى صوت! وهذه الاستعارةٌ الثانية!، وفي كلِّ مرةٍ يقفز الإدراكُ مِن مجالٍ إلى آخر؛ مختلِفٍ تماماً.

يمكننا تخيُّلُ أصمٍّ لم يشعر قطُّ بالنغمة والموسيقى؛ تماماً كما قد يتعجَّبُ هذا الرجلُ مِن الأشكال الصوتية التي رسمها ]الفيزيائي والموسيقار[ آنيست كلادني على الرمال، ليكتشفَ سببَ اهتزازاتِ الأوتار، ثم يعلنُ أنَّه يعرف الآن ما يسمِّيه الإنسانُ “نغمة”؛ تماماً كما يحدث لنا جميعاً مع اللغة.

حين نتحدَّث عن الأشجارِ والألوان والثلوج والزهور نعتقد أننا نعرف شيئاً عن الأشياءِ نفسِها، لكنَّنا على الحقيقة لا نملك سوى استعاراتٍ للأشياء، وهذه الاستعاراتُ لا تتوافقُ مع الأساسيات الأصلية. وكما يظهر الصوتُ كشكلٍ حزين؛ فبالطريقةِ نفسِها يُنظر إلى الرمز X الغامض للشيء في حدِّ ذاته؛ كمحفزٍ عصبي، ثم كمدرَكٍ أولاً، وثانياً كصوت.

لمْ تنشأ اللغةُ على أسسٍ منطقية، وكلُّ المادةِ التي يعمل ويبنِي بها الباحثُ عن الحقيقةِ والمحقِّق والفيلسوف؛ إنْ لم تكن مُدنَ (نِفلوْكوكْسِجيا) Nephelococcygia )3 ( في أرضِ السحاب؛ فهي ليست مِن جوهرِ الأشياء. لنتأملَ على وجهِ الخصوص عمليةَ تكوين الأفكار؛ فالكلمةٍ تتحوَّل إلى فكرةٍ ليس لأنَّها تعمل كما قد نتصوَّر، كتذكيرٍ بالتجربةِ الأصلية التي حدثت؛ بل لأنَّها تصبح فكرةً فرديةً، وهي التجربةُ التي تدين لها هذه الكلمةُ بأصلِها، لأنَّها يجب أنْ تتناسبَ في الوقتِ نفسِه مع عددٍ لا يحصى مِن الحالاتِ المتشابهة؛ (لكنها لا تتساوى أبدا).

كلَّ فكرةٍ تنشأ مِن خلالِ مساواةِ الأشياءِ غيرِ المتساوية، ونحن لا نستطيع اعتبارَ أيِّ ورقةٍ من أوراق الشجرِ تُشبه الأخرى تماماً، ولكنْ مِن المؤكد أنَّ فكرة “الورقة” تشكَّلتْ من خلال إغفال تعسُّفيٍّ للاختلافاتِ الفردية، مِن عِبرَ نسيانِ الصفاتِ المميزة، وهذه الفكرةُ توقظ فكرةً افتراضية مفادها: أنَّ الطبيعةَ تحتوي - فضلاً عن الأوراق - على شيء “يُسمَّى الورقة”، ربما شكلٌ أولي نُسِجَتْ وفقاً له جميعُ الأوراق، ورُسِمتْ، وقِيست، ولوِّنت، وتجعَّدت؛ بحيث لم تظهرْ أيُّ نسخةٍ صحيحةٍ وجديرةٍ بالثقة كنسخة حقيقية مِن الشكل الأولي.

نطلق على الإنسانِ لقبَ “صادق”؛ ونسأل: لماذا تصرّف اليوم هكذا؟ وتكون إجابتُنا: “بسبب صدقِه”، ونحن لا نعرف أيَّ شيءٍ عن صفةٍ جوهريةٍ يمكن أنْ نسمِّيها الصدق، ولكننا نعرف عن العديدِ مِن أفعالٍ فرديةٍ شاهدناها نسمِّيها أفعالاً صادقة. وأخيراً نصوغ منها صفةً خفيَّةً تُسمَّى “الصدق”.

إنَّ الطبيعةَ لا تعرف أشكالاً وأفكاراً؛ وبالتالي لا تعرف أنواعاً سوى X(4)، والتي لا يمكن الوصول إليها ولا يمكن تعريفُها، على الرغم مِن أننا لا نجرؤ على القول: بعدم التوافق بينها، لأنَّ هذا سيكون تأكيداً عقائدياً؛ وبالتالي لا يمكن إثباتُه مثلُ نقيضِه.

ما الحقيقةُ إذن؟ إنَّها جيشٌ متحرِّك من الاستعاراتِ والمجازاتِ والتشبيهات، ومجموعةٌ من العلاقاتِ التي تكثَّفت وتحوَّلتْ وزُيِّنت شعرياً وبلاغياً، وباتت بعد الاستخدامِ الطويل تبدو كياناً ثابتاً. إنَّ الحقائقَ أوهامٌ نسيَ الناسُ أنَّها أوهامٌ؛ واستعاراتٌ مهترئة أصبحت عاجزةً عن استثارةِ على الحواس؛ وعملاتٌ معدنية طُمس وجهُها.

إننا لا نعرف بعدُ مِن أين يأتي الدافعُ إلى الحقيقة؛ لأننا لم نسمعْ إلا عن الالتزامِ الذي يفرضه المجتمعُ مِن أجل الوجود؛ بأنْ نكون صادقين، أيْ نستخدم الاستعاراتِ المعبَّرَ عنها أخلاقياً. لقد سمعنا عن الالتزامِ بالكذب وفقاً لاتفاقيِّة ثابتة وهي الكذبُ بشكلٍ جماعيٍّ وبأسلوبٍ ملزمٍ للجميع. والآن ينسى الإنسانُ أنَّ الأمورَ تسير معه على هذا النحو؛ فهو يكذب على هذا النحو؛ دون وعيٍ، ووفقاً لعاداتٍ راسخة منذ قرون. ومن خلال هذا اللاوعي والنسيان يصل إلى إحساسٍ بالحقيقة. ومِن خلال الشعور بأنَّه ملزمٌ بتسميةِ شيء ما “أحمر”، وآخر “بارد”، وثالث “أخرس” تستيقظ عاطفةٌ أخلاقية تتعلَّق بالحقيقة. ومِن خلالِ النقيض “الكذَّاب” الذي لا يثق به أحدٌ؛ والذي يستبعده الجميع يُظهِرُ الإنسانُ لنفسِه وقارَ الحقيقة وموثوقيتها وفائدتها. وبوصفه كائناً “عقلانياً” يخضِعُ أفعالَه لسيطرةِ التجريدات؛ ولا يسمح لنفسِه بالانجرافِ وراء الانطباعات المفاجئة، والأحاسيس، فهو يعمِّم الانطباعاتِ بأفكارٍ أكثر شحوباً وبرودة، مِن أجلِ ربطها بسفينةِ حياتِه وأفعاله.

“إنَّ كلَّ ما يجعلُ الإنسانَ يبرز في مواجهةِ الحيوان يعتمد القدرةَ على تحويل الاستعاراتِ الملموسة إلى مخطط، وبالتالي تحويل الإدراكِ إلى فكرة، وفي نطاق هذه المخططات يصبح من الممكن حدوث شيء لم يكن له أنْ ينجح أبداً في ظل الانطباعات الإدراكية الأولى، ألا وهو بناءُ نظامٍ هرميٍّ، وخلْق عالمٍ جديد من القوانين والامتيازات والمرتبات والحدود، يقف في مواجهة العالم الإدراكي الآخر للانطباعات الأولى، في حين أنَّ كلَّ استعارةٍ للإدراك فرديةٌ ولا مثيل لها، وبالتالي تعرف كيف تهرب مِن محاولاتِ تصنيفِها، فالصرحُ العظيمُ للأفكار يظهر انتظاماً صارماً لـ كولومباريوم روماني ] مقبرةٌ رومانية على شكل كوّة، يُحفظ في داخلها رماد الموتى. المترجم [ يتنفَّس قسوةً وبرودةً؛ كالتي نجدها في الرياضيات. إنَّ مَن نفخ في العقلِ هذا الهدوء لا يصدق أنَّ الفكرةَ قابلةٌ للتبديل مثلُ النرد، وتظل مجردَ بقايا مجاز، وأنَّ الوهم يتمثِّل في التحوُّل الفني لمحفِّزٍ عصبي للإدراكات، وهو إنْ لم يكن الأم؛ فهو الجدَّة لكلِّ فكرة.

في لعبةِ النرد تعني “الحقيقة” استخدامَ كلِّ نردٍ كما هو محدَّدٍ، وحساب نقاطه بعناية، وتشكيل تصنيفات دقيقة، وعدم انتهاك نظام الطبقات وتسلسل الرُّتب. وكما قام الرومان بتقطيع السماءِ بخطوطٍ رياضية ومنعوا إلهاً ما من أنْ ينشيء معبداً في مساحةٍ محدودةٍ بهذه الطريقة، فكلَّ أمةٍ لديها فوق رأسِها سماءٌ مِن الأفكار، وهي تفهم أنَّ المطالبةَ بالحقيقةِ تعني أنَّ كلَّ إلهٍ مفاهيميٍّ يجب أنْ نبحثَ عنه في مجالِه الخاص، “فالإنسانُ قد يعجب بالإنسان الذي نجح في بناءِ قبَّةٍ معقدة مِن الأفكار؛ على أساس متحرك؛ وكأنه فوق مياهٍ جارية، بوصفه عبقرية معمارية.

لكي يتمكَّن الإنسانُ مِن بناءِ مثلِ هذا الأساس لابدَّ مِن أنْ يكون مثلَ مبنىً مكوَّمٍ من نسيجِ العنكبوت، هشٍّ إلى حدِّ قد تحمله الأمواجُ، وقويٍّ إلى المدىً الذي لا تهدمه ريح. وعلى هذا النحوِ يرتفع الإنسانُ بوصفه عبقرياً ومعمارياً عالياً فوق النحلة؛ فهي تبْني بالشمع الذي تجمعه، أمَّا هو فيبني بمادةٍ أكثر دِقة مِن الأفكار، والتي لابدَّ مِن أنْ يصنعها أولاً داخل نفسِه. إنَّه هنا يستحق الإعجاب، ولكن ليس بسببِ دافعه إلى الحقيقة، أو ميله إلى الإدراك الخالص للأشياء. فإذا أخفى شخصٌ ما شيئاً خلفَ شُجيرةٍ، ثم بحث عنه مرةً أخرى ووجده في المكانِ نفسهِ؛ فلن يكون هناك ما يفخرُ به. وعلى هذا النحو فإنَّ الأمورَ تقف مع البحث عن “الحقيقة” والعثور عليها داخل عالمِ العقل.

إنَّ الباحثَ عن هذه الحقائق يبحث في الأساسِ عن تحوِّلِ العالم في الإنسان، إنه يسعى إلى فهمِ العالمِ كشيءٍ يشبه الإنسان، ومن خلال معركتِه هذه يكتسب في أفضلِ الأحوال شعوراً بالاندماج. وكما يتأمَّلَ المنجمُ النجومَ لخدمةِ البشر؛ وما يتعلَّق بسعادتهم وتعاستهم؛ فالباحثُ يتأمل مثله العالمَ؛ بوصفه مرتبطاً بالإنسان، وصدى مُمتداً بلا حدود لصوتٍ أصلي: والإنسانُ بوصفه نسخةً مضاعفةً للنموذج الأصلي فإنَّ أسلوبَه هو أنْ يجعلَ منه معياراً لكلِّ الأشياء، وبذلك يبدأ خطأُ الاعتقادِ بأنَّ الأشياءَ التي أمامه أشياءٌ خالصة، وبالتالي ينسى أنَّ الاستعاراتِ الأصلية للإدراك مجردُ استعارات؛ بل يعدُّها الأشياءَ نفسَها.

“ لا يستطيع الإنسانُ العيشَ في هدوءٍ وأمانٍ وراحةٍ إلا مِن خلال نسيانِ العالمِ البدائي مِن الاستعارات، عِبرَ تجميد وتخثر كتلةٍ أصلية من التشبيهات والتصورات التي تتدفَّق كسائل ناري من مَلَكةِ الخيال البشري، من خلال الإيمانِ الذي لا يقهر بأنَّ هذه الشمسَ ... هذه النافذة ... هذه الطاولة حقيقةٌ في حدِّ ذاتها. وباختصار مِن خلال حقيقةِ أنَّ الإنسانَ ينسى نفسَه كموضوع، وما هو أكثر من ذلك: كموضوع مبدعٌ فنياً. ومِن خلال هذا يستطيع العيشَ في هدوء وأمانٍ وراحةِ بال. وإذا كان قادراً على الخروج مِن جدران سجن هذا الإيمان، ولو للحظة؛ فوعْيُه الذاتي يتحرَّر على الفور.

“لقد كلَّفته بعضُ المتاعبِ أنْ يعترفَ لنفسِه بأنَّ الحشرةَ والطائر يدركان عالماً مختلفاً عن عالمه، وأنَّ السؤال حول أيٍّ مِن إدراكَيْ العالَمين أكثرُ دقةٍ هو سؤال لا معنى له، لأنَّ حلَّ المسألةِ هذه يتطلَّب تطبيقَ معيار الإدراك الصحيح، وهو معيارٌ غيرُ موجودٍ. وفي المُجمل يبدو أنَّ “الإدراك الصحيح” - الذي يعني التعبيرَ المناسبَ عن موضوعِ ما في الذات - هو شيءٌ غيرُ موجود ومليء بالتناقضات.

“إنَّ كلمةَ “ظاهرة” تحتوي العديدَ مِن الإغراءات، ولهذا سأتجنَّبها؛ فليس صحيحاً أنَّ جوهرَ الأشياء يظهر في العالم التجريبي، فالرسامُ الذي لا يملك يدَين ويريد التعبير عن الصورة في ذهنه مِن خلال قوة الأغنية سيكشف عن الكثير؛ من خلال هذا التبديل بين المجالات؛ أكثر مما يكشفه العالمُ التجريبي عن جوهرِ الأشياء.

إنَّ العلاقةَ بين المنبِّه العصبي والإدراك الناتج ليست ضروريةً في حدِّ ذاتها؛ ولكن إذا أُعيدَ إنتاج الإدراكِ ملايين المراتِ وكان إرثاً لأجيالٍ عديدة متعاقبة؛ وظهر لجميعِ البشر نتيجةً للسبب نفسه؛ فإنه يكتسبُ في النهاية الأهميةَ ذاتها؛ كما لو كان الإدراكَ الضروري الوحيد. وكما كانت العلاقةُ بين المنبِّه العصبي الأصلي والإدراك الناتج علاقةً سببيةً وثيقة؛ فهو يُدرك كما الحلمُ المتكرِّرُ إلى الأبد، ويُحكم عليه كما لو كان حقيقياً، ولكنَّ تجمّدَ الاستعارةِ لا يضمن ضرورةَ تلك الاستعارة وتبريرها.

لا شك في أنَّ كلَّ إنسانٍ يرتاح إلى مثلِ هذه التأملات يشعر بعدمِ ثقةٍ عميقٍ تجاه أيِّ مثاليةٍ من هذا النوع؛ كلَّما أقنع نفسَه بصلابةِ قوانين الطبيعة الأبدية وحضورها في كلِّ مكان وعصمتها عن الخطأ. لقد وصل إلى استنتاج مفاده: أنَّه بقدر ما نستطيع اختراع مرتفعاتِ التلسكوب، أو أوغلنا في أعماقِ العالم المجهري، فإنَّ كلَّ شيء آمنٌ وكاملٌ ولانهائيٌّ ومتواصل.

“إن العلمَ لابدَّ أنْ يحفرَ في هذه الأنفاق بنجاح، وأنْ يكون كلُّ ما يعثر عليه متناغماً وغير متناقض مع بعضه، وهذا أولاً لا يشبه نتاجَ الخيالِ، لأنَّه لو لم يختلف عن الخيال؛ لمَا كان مِن الضروريِّ أنْ يكشفَ في مكان ما عن طبيعتِه الظاهرية وغير الواقعية. ويمكننا أنْ نعترضَ بأننا نتمتَّع بحساسيةٍ مختلفة، وقادرين على إدراك أنفسِنا أحياناً كطائر، وأحياناً كدودة، وأحياناً كنبات، أو إذا رأى أحدُنا الحافزَ نفسَه باللون الأحمر، وآخر باللون الأزرق، وإذا رأى شخص ثالثٌ ذلك كنغمة، فلن يتحدَّثَ أحدٌ عن مثل هذا النظام في الطبيعة، بل سيتصوَّرها كبِنية ذاتيةِ للغاية فحسب.

ثانياً: ما هو قانون الطبيعة بالنسبة لنا؟ إنَّه ليس معروفاً في حدِّ ذاته؛ بل في آثاره فحسب، أيْ في علاقاتِه بقوانين الطبيعة الأخرى، والتي لا نعرفها إلا بوصفها مجموعةً مِن العلاقات، لذلك كلُّ هذه العلاقات لا تشير إلا إلى بعضِها البعض، وهي غيرُ مفهومةٍ لنا في جوهرِها؛ وما نضيفهُ فحسبُ هو: الزمان والمكان، أيْ علاقاتِ التسلسل والأعداد، وهو ما نعرفه فيها حقاً.

ومع ذلك فكلُّ ما نتعجَّب منه في قوانين الطبيعة، وما يتطلَّبُ تفسيراً؛ ويغرينا بعدمِ الثقة في المِثالية يكمن في الصرامةِ الرياضية، وحرمة مفاهيمِ الزمان والمكان فحسب. إننا ننتج هذا داخلَ أنفسِنا ونلقي به بتلك الضرورة التي يدور بها العنكبوت؛ نظراً لأننا مضطرون إلى تصور كلِّ الأشياءِ تحت هذه الأشكال المنطقية، ولم يعدْ مِن المدهش أننا في كلِّ الأشياء لا نتصوَّر في الواقع سوى هذه الأشكال؛ لأنَّ كلاً منها يجب أنْ يحملَ في ذاتِه قوانين العدد، وهذه الفكرةُ عن العددِ هي الأكثر روعةً في كلِّ الأشياء.

“إنَّ كلَّ طاعةٍ للقانون تطبعنا بقوةٍ في مدارات النجوم، والعملياتُ الكيميائية تتفق في الأساسِ مع تلك الصفات التي نلصقها بأنفسنا بتلك الأشياء، بحيث نكون نحن الذين نترك الانطباعَ على أنفسنا، ومن هنا يتبيَّن أنَّ التشكيلَ الفنيَّ للاستعاراتِ الذي يبدأ به كلُّ إحساسٌ فينا يفترض بالفعل تلك الأشكال، وبالتالي لا يكتملُ إلا داخلها؛ ومِن خلالِ استمرارِ هذه الأشكال الأولية يمكن تفسيرُ إمكانيةِ تكوين بنية من الأفكارِ مِن الاستعارات نفسِها؛ لأنَّ الأخيرةَ تقليدٌ لعلاقاتِ الزمانِ والمكان والعدد في عالم الاستعارات.

إنَّ اللغةَ هي التي عمِلت منذ البدايةِ على بناءِ الأفكار، وفي العصور اللاحقة أصبح العلمُ هو الذي عمل ذلك. وكما تعمل النحلةُ على الخلايا وتملأها عسلاً فالعلمَ يعمل بلا هوادةٍ على ذلك الـ كولمباريوم العظيم للأفكار ]مقبرةُ الإدراكات[؛ فيبْني طوابقَ جديدة؛ ويدعم الخلايا القديمةَ ويطهِّرُها ويجدّدها؛ ويسعى قبل كلِّ شيءٍ إلى ملءِ ذلك الإطارِ العملاق، وينظمه كمثلِ العالم التجريبي، أيْ العالمُ المجسَّم.

كما يربطُ الإنسانُ العمَلي حياتَه بالعقلِ من أجل تجنُّبِ الانجراف والضياع؛ فالباحثُ عن الحقيقةِ يبني كوخَه بالقربِ مِن صرحِ العلم الشامخ؛ مِن أجل التعاون معه؛ وإيجاد الحماية؛ وهو يحتاج إلى الحماية؛ لذا فهناك قِوى رهيبةٌ تضغط عليه باستمرار، وتقاوم “حقائقَ” العلمِ المُصاغة بطريقةٍ أخرى، والتي تحمل أدواتٍ ذاتَ طابعٍ غيرِ متجانس. إنَّ هذا الدافع الأساسي للإنسان نحو تشكيل الاستعاراتِ لا يمكن استبعادُه بالمنطق؛ بل يجب استبعاد الإنسانِ عنه بمنطقٍ لا يُهزم ولا يُقهر؛ لأنَّ مِن دافعَ تشكيلِ الاستعاراتِ الأفكارُ، وهذا الدافع يبحث عن عالمٍ جديدٍ من العمل وقاعِ نهَرِ آخر، ويجده في الأساطير وفي الفن.

هذا الدافع يخلط باستمرار بين عناوين وخلايا الأفكار؛ مِن خلال طرح مجازاتٍ وكناياتٍ واستعاراتٍ جديدة. والفنُ لا يكتفي بإظهار شوقِه الشديدِ إلى تشكيل العالم الحالي للإنسان اليقظ، فهو عالمٌ متنوعٌ وغيرُ منتظمٍ ولا متماسكٍ وجديد إلى الأبد، كما هو الحال مع عالم الأحلام. ولا يتضح للإنسانِ اليقِظِ أنه يقظٌ إلا مِن خلال نسيج الأفكار الصارمة المنظمة، ولهذا السببِ يعتقد أحياناً أنه كان يحلم؛ حين يُمزق نسيجَ الأفكار بواسطة الفن.

إنَّ باسكال مُحقٌّ عندما أكَّد على أنَّه إذا كان الحلمُ يأتي إلينا كلَّ ليلةٍ فسننشغِلُ به؛ كما ننشغل بالأشياء التي نراها كلَّ يوم؛ وعلى حدِّ تعبيره: “إذا كان الحرفيُّ متأكداً مِن أنه سيحلم كلَّ ليلةٍ لمدةِ اثنتي عشرة ساعة كاملة بأنَّه ملك؛ فأرى أنَّه سيكون سعيداً مثل الملك الذي يحلم كلَّ ليلةٍ لمدةِ اثنتي عشرة ساعة بأنه حرفيٌّ”. إَّن وقت اليقَظة لشعبٍ سريع الانفعال - كالشعب الإغريقي الذي عاش في كنَفِ العجائب التي فرتضها الأساطير - هو أقربُ إلى الحلم؛ منه إلى يوم المُفكر الذي يفيق مِن غفلتِه بسببِ الصمت.

لدى الإنسان ميلٌ لا يقهرُ إلى السماح لنفسِه بالخداع، وهو أشبه بمسحورٍ بالسعادة عندما يروي له عازف الرابسودي قصة رومانسية ملحمية بطريقة تجعلها تبدو حقيقية، أو عندما يجعل الممثلُ على المسرح الملكَ يبدو أكثر ملكيةً مما يظهره الواقع. إنَّ العقلَ سيد التظاهر، وهو حرٌّ ومُعفى من خدمته كعبد؛ طالما أنَّه قادرٌ على الخِداع دون إيذاء. إنه يُلقي بالاستعاراتِ في ارتباك، ويغيِّر أحجارَ حدود التجريدات، ويسير كالجدولِ بوصفه الطريقَ المتحرك الذي يحمل الإنسانَ إلى ذلك المكان الذي ما كان ليذهبَ إليه لولا ذلك الجدول، وبذلك يتوهَّم أنه ألقى عن كتفيْه شعارَ العبودية.

تحاول الاستعارةُ وبكلِّ وقاحةٍ الإشارةُ إلى طريقِ الفرد الذي يطمع في الحياة، وتسعى إلى النهب والسلب مثل الخادمِ لسيده، ولكنها أصبحت هي نفسُها سيداً، وقد تمْحو عن وجهها تعبيرَ الفقر. إنَّ كلَّ ما تفعله الاستعارةُ مقارنةً بأفعالِها السابقةِ يحمل في طياتِه التظاهرَ؛ مثلما حملت أفعالُها السابقة طابعَ التشويه. إنها تقلِّد الحياةَ البشرية، لكنَّها تعتبرها شيئاً جيداً، ويبدو أنَّها ترتاح لهذا تماماً.

إنَّ هذا الإطارَ الهائلَ مِن الأفكار الذي ينقذ الإنسانَ المحتاج لنفسِه لا يمثِّل بالنسبةِ للعقل المحرَّرِ سوى لعبةٍ لأعظم مآثِره، وعندما يحطِّمه إلى قطع ويلقيه بارتباك؛ ثم يجمعه بشكلٍ ساخرٍ يُزاوج بين أغربِ العناصر، ويفْصل بين أقربها، ويظهِر أنه لا يحتاج إلى هذه البدائلَ المؤقتة للبؤس، وأنه لم يعدْ تقودُه الأفكارُ؛ بل الحدْسُ، ومن هذا الحدس لا يوجد طريقٌ منتظمٌ يؤدي إلى أرضِ المخططات الطيفية. أمَّا التجريداتُ فلا تصنع الكلمة، وعندما يراها الإنسانُ يصبح أخرسَ، أو يتحدَّث باستعاراتٍ محظورة؛ وبتوليفاتٍ غير مسبوقة مِن الأفكار، مِن أجل التوافق بشكلٍ إبداعي مع انطباع الحدْس القوي؛ عن طريق تدمير الحواجز القديمة للأفكار والسخرية منها.

هناك عصورٌ وقف فيها الإنسانُ العقلانيُّ والإنسانُ الحدْسي جنباً إلى جنب؛ أحدُهما يخاف مِن الحدْس، والآخر يحتقر التجريد؛ والأخيرُ غيرُ عقلانيٍّ؛ بقدر ما يفتقر الأولُ إلى الفن. وكلاهما يرغب في السيطرةِ على الحياة؛ والأولُ يعرف كيف يلبِّي أهمَّ الاحتياجاتِ ببصيرةٍ وحكمة وانتظام؛ والآخر بطلٌ «مفرطٌ في الفرح» يتجاهل تلك الاحتياجات ولا يعدُّ الحياةَ إلا حياةً حقيقية؛ تحاكي المظهرَ والجمال. وكلَّما استعرض الإنسان الحدْسي - كما حدث في التاريخ اليوناني - أسلحتَه بقوةٍ وانتصارٍ أكبر مِن خصمه - وفي ظروف مواتية - حينها يمكن للثقافةِ أنْ تتطورَ، ويتمكَّن الفنُ مِن فرضِ سيطرتِه على الحياة.

لا يشير منزلُ الإنسانِ ولا طريقةُ مشيِهِ، ولا ملابسه، ولا إبريقه الخزفي إلى أنَّ الضرورةَ اخترعتها، ويبدو الأمرُ كما لو كانت هذه كلُّها تهدف إلى التعبير عن سعادةٍ ساميةٍ، وسماءٍ صافية، وكأنها لعبةٌ جديِّةٌ. بينما لا يدفع الإنسانُ الذي يسترشد بالأفكارِ والتجريدات إلا عن طريقِ سوءِ الحظ، دون أنْ يفرضَ لنفسِه السعادةَ مِن خلالِ التجريدات. وبينما يسعى الإنسانُ إلى تحقيق أكبرَ قدْر ممكن مِن الحريةِ والآلام؛ يحصل مِن حدْسه على حصاد؛ فضلاً عن صدِّ الشر، ويحقق تدفقاً مستمراً مِن التنويرِ والحيويةِ والفِداء.

حين يعاني الإنسانُ فهو يعاني لأنَّه لا يستطيع التعلمَ من التجربة، بل يسقط مراراً في الخندقِ نفسِه الذي سقط فيه من قبلُ. وفي المعاناةِ يكون غير عقلانيٍّ كما هو الحال في السعادة؛ و»يصرخ بصوت عالٍ؛ ولا يجد عزاءاً. كم تختلف الأمور في المحنةِ نفسها مع الرواقيُّ الذي تعلَّم مِن التجربةِ وحكمَ نفسَه بالأفكار!، ومَن يبحث بخلافِ ذلك عن الاستقامة والحقيقة والتحرُّر من الخداع والمأوى ومِن الشرَكِ والهجومِ المفاجئ في محنتِه يُظهِر تحفَةَ التظاهر، تماماً كما فعل الآخر في سعادته؛ فلا يُظهر وجهاً بشرياً متحركاً مرتعشاً، بل قناعاً بملامحَ مَهيبة ومتناغمة؛ ولا يصرخ، ولا يغير صوتَه حتى، وعندما تنفجر عليه سحابةٌ رعديةٌ ثقيلةٌ يلفُّ نفسَه بعباءته ويمضي بعيداً من تحتِها ببطءٍ واعتدال.

_________________

(Endnotes)

(1) تزوج الشاعرُ الالمانيُّ ليْسِينك من إيفا كونيج، ووُلد له ابن توفي في يومه. ولحقتْ به أمُّه بعد أسبوع. وفي رسالةٍ إلى إيشينبو كتب ليسينج: « لقد فقدته راغماً! كان يتمتَّع بفهمٍ كبير! لا تظن الساعاتُ التي قضيتها في الأبوة جعلتني أشبَه بالأب القرد!. ألم يكن الفهمُ هو الذي دفعه إلى الشكِّ في شرِّ هذا العالم؟ فاغتنم أولَ فرصة وفرَّ؟.

(2) في الألمانية، الشجرةُ der Baum مذكَّر، والنباتُ die Pflanze مؤنث. المترجم.

(3) كلمة Nephelococcygia مأخوذة مِن مسرحيةِ “الطيور” لأريستوفان. وتدور حول مدينةٍ خيالية بُنيت في السحاب بواسطةِ الطيور، وهي صورة كاريكاتورية لمدينةٍ فاضلةٍ مليئةٍ بالعظيمة.

(4) في الثقافاتِ القديمة الرمزُ X أُستخدم في الاحتفالات الدينية للتواصل مع الآلهة. وجرى استخدامه لاحقاً لتمثيل أشياء مبهمة، ولا يزال رمزاً للقوة والإيمان، ولا نعرف على وجْهِ الدقةِ ما يعني به نيتشيه؛ سوى التجريد. المترجم.