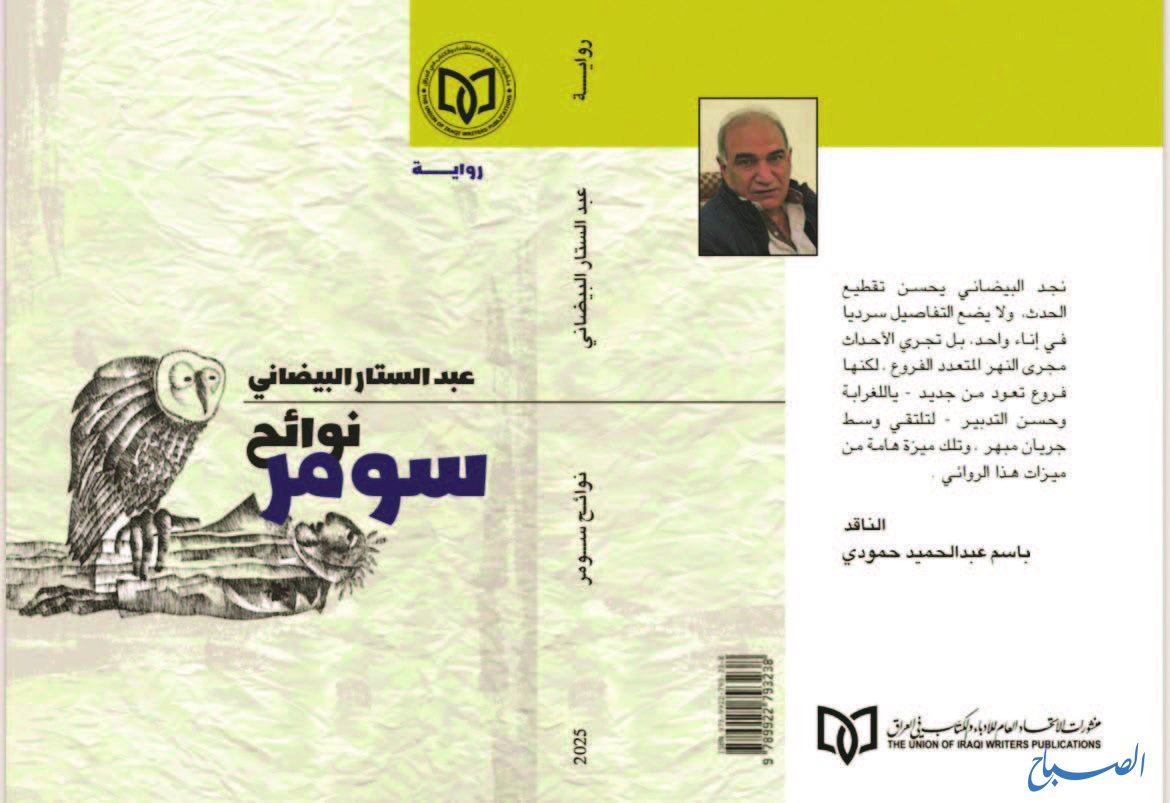

سرديَّة الألم المزمن في مراثي العراق قراءة اجتماعيَّة سياسيَّة في نوائح سومر

جاسم الحلفي

توثق "نوائح سومر" للروائي عبد الستار البيضاني تحولات العراق في زمن القمع والحرب، حين سُحقت الحياة المدنية وابتلعت الحرب أحلام الشباب، لتبقى أصوات النساء والمهمشين شاهدة على المأساة.

تبدأ الرواية في مدينة الثورة (الصدر حالياً)، حيث يتشكّل وعي البطل "صلاح" في بيئة كادحة، ويبرز طموح والده من خلال مكافأته بدرهم على نجاحه في الصف الخامس، وهو الصف الذي شكّل عثرة في مسيرة الأب التعليمية ـ يهرع إلى السوق، هناك يلتقي شخصيات مؤثرة مثل "وحيدة"، بائعة اللبن والتمر، التي (تحظى بمحبة الجميع وذات حضور اجتماعي مؤثر بين النساء والرجال)1، رغم ألمها الداخلي لفقدان ابنها.

يرتبط صلاح بصديقيه عباس وسعدون، ويتأثر بشخصية جوني، الذي فقد عقله تحت التعذيب بعد انقلاب 1963، تمثّل كل من هذه الشخصيات لاحقاً وجهاً من وجوه الفقد والمأساة السياسية التي طبعت مصير البلد.

تتغير الحياة في المدينة مع تغلغل حزب البعث في كل شيء، عبر شخصيات انتهازية مثل "الملا هاني"، الذي ينتهي سجينا بعد أن (ضبطوه يبتزّ التجّار في "جميلة"، المنطقة المسؤول عنها... يأخذ منهم أموالاً مقابل عدم سوقهم لقواطع الجيش الشعبي)2 . أمام هذا القمع، يتصاعد الانتماء للفكر اليساري، لا كخيار سياسي مجرد، بل كرد فعل على الظلم والتفاوت الطبقي.

مع دخولهم سن الشباب، يعمل صلاح ورفاقه في "معمل الزجاج" خلال العطلة الصيفية، حيث يختبرون معاناة العمال الذين يكدحون لساعات طويلة بأجور زهيدة، مما يعزز قناعاتهم اليسارية ووعيهم بالظلم.

يزداد التوتر السياسي في الرواية مع تصاعد القمع، وعلى إثر محاولة اغتيال طارق عزيز في الجامعة المستنصرية، تستهدف السلطة جميع المعارضين بلا استثناء، وتصدر قراراً بإعدام المنتمين لحزب الدعوة (بأثر رجعيّ يذكّرني ببيان رقم 13 بعد عروس الثورات 1963 الذي كسر ظهر الحزب الشيوعيّ برغم تنظيمه العملاق)3.

لم تقتصر الحملة على القوى السياسية فحسب، بل امتدت لتشمل الأكراد الفيليين، الذين جرى تهجيرهم قسراً بحجة أنهم "إيرانيون". كان من بين هؤلاء المهجّرين "علي الكردي"، الذي دفع ثمن موقفه المناهض لانقلاب 1963، ومقاومته لهم في عكد الأكراد. كما وثّقت الرواية مشاهد عدة لهذه المقاومة، حيث رُصدت تحركات القوى الديمقراطية في مواجهة الانقلاب، بل إن بعض الشهود أفادوا بأن (سلام عادل شوهد في ساحة الطيران يوزّع منشورات بين المتظاهرين، يدعوهم إلى إسقاط المؤامرة)4.

الحرب كامتداد للديكتاتورية: جبهة القتال كصورة أخرى لمركز التحقيق

مع اشتداد الحرب، يُجبر صلاح على الالتحاق بالجيش، وخلال رحلته إلى البصرة، يقرأ في مجلة عن (مصرع جليل البابلي على حاجز في الجنوب اللبنانيّ)5. يكتشف أن القتيل هو جليل، الرجل الذي أعطاه كتبه قبل الحرب، مما دفعه لإنشاء مكتبته الأولى، وحفز عنده شغف القراءة ( وبدأ هاجس زيادة عدد الكتب)6.

في "سوق الهنود" بالبصرة، يلتقي صلاح صديقه سعدون، الذي يستقبله برقصة "البزخ" وهو يردد: (الما يطيح نطيّحه كوّه..)7. وبرغم إدراكه للخطر القادم، ظل متفائلاً، قائلاً: (بقي شهر تقريباً وأتخرّج.. وأصبح طبيباً.. وترتاح مناهل)8. لكن القمع يقف يترصده، إذ يستدعى سعدون إلى الأمن، حيث يُجبر على شرب السيانيد أثناء التحقيق، ويلفظ أنفاسه الأخيرة في حضن والدته، التي (أغلقت البيت، منعوهم من إقامة الفاتحة، منعوا مناهل من البكاء والعويل)9.

يصبح استشهاد سعدون رمزاً لبطش النظام، الذي يسحق الأحلام قبل أن ترى النور. بعد فترة قصيرة، يُقتل عباس محترقاً في دبابته في "قاطع ديزفول"، بينما تتزايد أعداد النعوش العائدة إلى المدينة من معركة "البسيتين"، تتحول المدينة إلى مأتم جماعي، حيث (العراقيّون ينقرضون ببطء؛ قبل الحرب.. اعتقالات، وإعدامات، وهروب إلى الخارج، والآن شهداء، وأسرى، ومعاقون)10.

مع تصاعد الحرب العراقية-الإيرانية، يُنقل صلاح إلى مستشفى العمارة العسكري، حيث يُكلف بتسجيل أسماء الجرحى والشهداء، وهي مهمة تحطم نفسيته، إذ يصبح مسؤولاً عن إبلاغ العائلات بموت أبنائهم. يقضي أيامه في صمت موحش لا يقطعه سوى (أصوات نواح نساء يحاولن كتم أصواتهن في هدأة الليل: يمّه الولد ... يمّه الولد ... ربّيت حك رباي أريده)11.

يتردد داخله إحساس مرعب: (لأوّل مرّة أشعر بأن وجودي في جبهات المعارك، والعيش مع الموت، أهون عليّ من الجلوس في كرفان أوزّع الأحزان بين آباء، وأمّهات، وزوجات، وأبناء، وإخوان)12. تدفعه هذه المعاناة إلى الهروب، فيزوّر ورقة إجازة برغم خطر الإعدام إن كُشف أمره، إذ يعجز عن إبلاغ الأمهات المتشحات بالسواد بمصير أبنائهن.

عند عودته إلى بغداد، يواجه حجم الكارثة؛ المدينة غارقة في الحداد، لافتات النعي تملأ الشوارع، وتتوالى شاحنات النعوش يومياً. تجمع السلطات الجنائز في مركز الشرطة، حيث (يوزّعونها بين البيوت على شكل دفعات كي لا يثيروا القلق... ربما لأن خيم الفواتح لا تكفي، فيريدون توزيع الجثث على توقيتات متباعدة... الحصول على جادر يتمّ بحجز مسبق)13.

يشهد صلاح جنازة "عباس"، ثم يلتقي بموكب جنائزي ضخم يحمل ثمانية توابيت قتلوا في معارك "البسيتين"، تتقدمه شاعرة شعبية تنشد مراثي موجعة، بينما النساء يلطمن وجوههن، ويخضبن شعورهن بالطين، وكأن الحزن السومري العتيق ينبعث من جديد. وسط هذا المشهد، تبرز "مناهل"، والدة "سعدون"، تصرخ وتلطم، وكأنها تبعث روح ابنها مرة أخرى: (رايح وين ومخليني)14. يلخص هذا المشهد القاتم، مصير جيلٍ حُكم عليه بالموت قبل أن يرى أحلامه تنبت، في وطنٍ تحوّل فيه الفقد إلى مصير جماعي، والموت إلى قاعدة لا تستثني أحداً.

يتلاشى إحساس صلاح بالواقع، وتتحول المدينة إلى مأتم خالد: (هذه ليست مدينة... هذه مصطبة من مصاطب الحزن السومريّ... الحزن الرافدينيّ)15، حيث الأمهات المفجوعات ككاهنات سومر، يرددن أوجاع التاريخ في نواح لا ينقطع. يغرق في المشهد حتى يشعر بأن العالم كله يذوب في صوت النساء اللاطمات، يتردد نواحهن في الأفق كصدى لمأساة لا تنتهي: (شلون كلوبكم يجنود يزغار .... أحااا.. حااا)16.

المرأة في "نوائح سومر" صمود برغم الفقد واحتجاج ضد القهر

تمثل "نوائح سومر" المرأة العراقية ككيان صامد في وجه الفقد والمعاناة، تجمع المرأة في الرواية بين القوة والانكسار؛ تحزن لكنها لا تنهار، تعاني لكنها تستمر في المقاومة، تكافح، تعمل، تواصل الحلم، مع كل الخراب الذي يحيط تسعى إلى صناعة الجمال، كما عبّر "صلاح" عن هذا بقوله: (لا أدري لماذا للمكافحين أشكال ومظاهر جميلة وجذّابة؟ هل أشكالهم حلوة فعلًا، أم أفعالهم هي التي تُجمّل أشكالهم؟ لاحظ جمال جيفارا، وأنجيلا ديفز، وجميلة بوحيرد)17.

تجسد "وحيدة" نموذج المرأة المكافحة التي تتحمل مسؤولية إعالة أسرتها بعد فقدان المعيل، إذ (افترشت الأرض بكلّ جروح الفقدان التي في قلبها وروحها، تبيع اللبن قبل أن تفتح لها محلاً بالسوق، بالرغم من رفض إخوتها عملها، وهذا أوّل دليل على أنّها حرّة)18.

أما "مناهل"، فهي مثال آخر للمرأة التي تناضل من أجل مستقبل أفضل لابنها، فتبدأ ببيع الخضراوات ثم تعمل في المستشفى، مضحية بكل شيء ليحقق حلمه في أن يصبح طبيباً. برغم معاناتها، بقيت مصدر سعادة له، كما وصفها: (أوووف.. فعلاً سومريّة... برغم كلّ هذا الحزن والشجن الذي تحمله أمّي في وجهها ونبرات صوتها، فإنها صانعة سعادات عجيبة)19.

بهذا تؤكد الرواية أن المرأة ليست مجرد فرد في العائلة، بل حجر أساسها وراعية وعي الأبناء، والقوة التي تصون النسيج الاجتماعي في وجه القهر والمآسي.

البكاء والنوائح في "نوائح سومر": من الحزن الشخصي إلى الاحتجاج الجماعي

تحضر المرأة في "نوائح سومر" كرمز للحزن والفقدان، حيث يعكس النواح الجماعي الألم الممتد عبر الأجيال. لم يكن البكاء في الرواية مجرد تعبير عن ألم فردي، بل كان صوتاً احتجاجياً ضد القمع والاستبداد، حيث يتحول الدمع إلى صرخة مكتومة لا يسمعها أحد. يصف عباس حزن أمه قائلاً: (حتّى هذا الكحل الذي تضعه على عيونها، هو ليس تجمّلاً، ولا للإغواء.. هو لتغطية آثار الدمع الذي سلخ مقلتيها)20. أما النساء في مواكب الجنائز، فيرددن مراثي سومرية، كأن الحداد القديم يعيد تجديد نفسه:

( يمّه الولد .. يمّه الولد .. ربّيت

كلت يكبر وراح يصير ربّ بيت

غدّار يا يمّه زماني

صوابك هدم حيلْ يا والي)21.

يظهر الحزن أيضاً في صورة الأم تنتظر عودة ابنها رغم يقينها بعدم عودته:

(شبيدي على حكم القدر .. يمّه .. يا وحيّد يا يمّه

خليت بقليبي أثر .. يمّه .. يا وحيّد يا يمّه

من عندي أخذوك .... عن عيني بعدوك)22.

يتحوّل النواح في الرواية من رثاء إلى احتجاج صامت ضد نظام لا يرحم، إذ يغدو بكاء الأمهات رمزاً للمقاومة، وصوتاً صادقاً يعبّر عن جرح العراق ومعاناة نسائه اللواتي ودّعن أبناءهن إلى المجهول، بين الاعتقال، والإعدام والحرب والمنفى.

يوظّف عبد الستار البيضاني النوائح كعنصر بنائي في الرواية، لا كتفصيل عابر، بل كأداة تعبيرية ذات رمزية عالية، تُغرق القارئ في المأساة وتعزّز البعد الوجداني للنص.

سعدون: الشهيد الذي لم يُهزم

والمأساة التي لا تُنسى

تحتوي الرواية على 33 شخصية محورية، إلا أن اسم "سعدون" يبرز كبطل حقيقي للرواية، الشاب اليساري الوسيم الذي (كل شيء يتحرّك فيه، ملامحه، يداه، لسانه الحلو، يطلق القفشات والتعليقات)23، الذي حمل حلم التغيير في قلبه ودفع ثمنه بدمه. نشأ في كنف والدته "مناهل"، المرأة الكادحة التي أصرت على أن يصل ابنها إلى طموحه برغم قسوة الظروف، ليصبح طبيباً لا فقط لإنقاذ المرضى، بل لإنقاذ مجتمع سحقه القهر والظلم.

لم يكن سعدون مجرد طالب طب، بل كان مناضلاً حمل همّ طبقته ورفض الانحناء أمام سلطة لا تقدم للفقراء سوى الحروب والموت. أدرك باكراً أن البلاد تُحكم بالعنف، وأن قلة تحتكر الثروة بينما يُزج بالبسطاء في المحارق. سعى لتغيير هذا الواقع، فصار هدفاً لنظام رأى فيه خطراً يجب إخماده.

مع تصاعد القمع، جاء استدعاؤه إلى الأمن فور وصوله إلى بغداد كتمهيد لتصفيته. لم تُعرض عليه تسوية، بل نُفذ فيه حكم مسبق بالإعدام عبر السيانيد، في واحدة من أبشع جرائم النظام ضد معارضيه. لم يكن الأطباء في المستشفى سوى أدوات طيّعة في يد السلطة، رفضوا علاجه، ليصبحوا شهوداً صامتين على جريمة مدبرة بعناية.

لم يستسلم سعدون حتى في لحظاته الأخيرة، فقد أمسك بصديقه عباس قائلاً (سأموت، لقد وضعوا لي السيانيد مع قدح العصير الذي شربته في مركز الشرطة... لقد فهمت هذا من نقاش الأطبّاء..... سأموت يا عبّاس خذني إلى أمّي.. خذني بسرعة إلى مناهل لأموت في حضنها)24.

لم تكن مأساة سعدون حكاية فردية، بل كانت تجسيداً لمصير جيل يساري بأكمله، حمل أحلامه في وجه القمع والعنف. لم يكن اغتياله إنهاءً لحياته فحسب، بل محاولة لطمس أثره من الذاكرة. ومع ذلك، ظلّ حيّاً في وجدان الرواية، شاهداً على زمن القهر، وجرحاً مفتوحاً في ذاكرة العراق.

"نوائح سومر": توثيق أدبي لتاريخ التحولات إبان الحكم الفاشي

تقدم الرواية شهادة أدبية دقيقة توثق مرحلة مفصلية في تاريخ العراق، تمتد من انقلاب 1968 الذي أعاد حزب البعث إلى السلطة، مروراً بإعلان "الجبهة الوطنية عام 1973"، وصولاً إلى عسكرة المجتمع وترسيخ حكم الحزب الواحد. تبدأ الرواية أحداثها بعد أكثر من عام على انقلاب 17 تموز 1968، حين لم تكن السلطة قد أحكمت قبضتها تماماً، مما أتاح هامشاً محدوداً لحركة القوى المعارضة، خصوصاً بين الشباب والطلبة.

تصف الرواية كيف استفاد الشيوعيون من هذا الهامش، مستغلين المساحات المتاحة لمقاومة هيمنة البعث، لكن النظام سرعان ما أطلق عملية "التبعيث القسري"، إذ أصبح الانتماء للحزب شرطاً للحصول على الوظائف والتعليم، ولم يعد خياراً بل أصبح فرضاً إجبارياً. تحولت الحياة إلى نظام شمولي يحتكر كل شيء، حتى الإعلام، حيث أصبحت الأخبار مجرد: (نشرة خبر واحد هو زيارات الرئيس إلى المناطق، ومؤسّسات الدولة، أو أحاديثه الطويلة في اجتماعات حزبيّة وحكوميّة)25.

لم تقتصر الرواية على توثيق القمع السياسي، بل امتدت لرصد آثار الحرب العراقية-الإيرانية، التي تحولت إلى محرقة للشباب العراقي، إذ زُجّوا في جبهات القتال عبر التجنيد الإلزامي، ثم استُنزفوا مجدداً بإجبارهم على الانضمام إلى الجيش الشعبي. لم يعد الموت استثناءً، بل أصبح واقعاً يومياً، إذ باتت مشاهد: اليافطات السوداء، طوابير العزاء، والنائحات في الشوارع جزءاً من الحياة اليومية، حتى أصبح الموت أمراً روتينياً لا يثير الدهشة. أصبحت الدولة مؤسسة عسكرية ضخمة، والتجنيد الإجباري ممراً إجبارياً إلى الموت. لم تكن الرواية مجرد تأريخ للحرب، بل هي توثيق للحياة التي دُفنت تحت أنقاضها، ولأحلام جيلٍ وجد نفسه محاصراً بين الدكتاتورية والموت.

لغة الرواية وأسلوبها السردي: مزيج بين الشاعرية والتوثيق

تمزج الرواية بين اللغة الشعرية التي تعكس المأساة العاطفية، واللغة السياسية المباشرة التي تسلط الضوء على الصراع الطبقي والقمع السلطوي، مما يخلق توازناً بين التصوير الوجداني والتوثيق السياسي.

• اللغة الشعرية: تتجلى في وصف النوائح النسائية والحزن العميق، مما يمنح النص بعدًا وجدانيًا مكثفًا يربط القارئ بالمأساة الإنسانية.

• اللغة السياسية المباشرة: تبرز عند تحليل تصاعد سلطة البعث، وأساليب القمع، مثل التبعيث القسري والتجنيد الإجباري، مما يمنح الرواية طابعًا توثيقياً.

تتحول الرواية أحياناً إلى نص يوثق أحداثاً تاريخية بأسلوب أدبي، مما يعزز قيمتها كمصدر تأريخي للحياة السياسية في العراق:

• توثيق إعلان الجبهة الوطنية 1973، وما تبعه من فرض الولاء القسري للبعث على المؤسسات التعليمية والمهنية.

• فضح استخدام السيانيد كوسيلة ممنهجة لتصفية المعارضين، في مشهد قتل "سعدون"، الذي يرمز إلى سياسة البطش المنهجية.

• السيطرة على الفضاء العام، كما يتجلى في مشهد تعليق "ملا هاني ليافطة دعائية: (البعث نور لمن يهتدي ونار على من يعتدي)26، مما يكشف كيف تحول الخطاب السياسي إلى أداة دعائية تُفرض بالقوة.

وظفت الرواية تقنيات سردية متنوعة جعلتها نصاً ملحمياً يعكس واقع العراق في تلك الحقبة:

• تعدد الأصوات السردية، مما يمنح القارئ منظورًا أوسع للأحداث.

• الاسترجاع الزمني، إذ يستعيد الأبطال ذكرياتهم لفهم الحاضر.

• التناص مع الأساطير السومرية، مما يعزز ارتباط الحزن العراقي بتاريخ طويل من الفقدان.

• الوصف الواقعي الذي يجعل المشاهد حية أمام القارئ، خصوصًا في تصوير الحياة اليومية والمآسي الجماعية.

الأحلام والطموحات المستحيلة: كيف تسحق السلطة أحلام الكادحين؟

تمثل الرواية شهادة على أحلام الفقراء التي تُسرق قبل أن تتحقق، إذ (تكون أحلامهم بسيطة وسهلة التحقيق، وفي الوقت نفسه سهلة السرقة منهم)27. تتنوع هذه الطموحات بين التعليم، الوظيفة، أو مجرد النجاة من الفقر، لكنها تصطدم بواقع سياسي قاسٍ، إذ تتحول الأحلام البسيطة إلى معارك مستحيلة تنتهي غالباً بالخذلان والانكسار.

يرى والد "صلاح" في ابنه فرصة لتعويض حلمه الضائع، متحسراً: (لو أنه تخطّى الصفّ الخامس الابتدائي واجتاز السادس، لتطوّع في الجيش برتبة نائب ضابط)28، بينما تتشبث "وحيدة" بفكرة أن يصبح ابنها "عباس" ضابطاً، وذلك عندما تفصح عن حلمها بالقول (أدخل السوق سيناديني الناس "أم الضابط")29. أما "مناهل"، والدة "سعدون"، فتضع كل آمالها في أن يصبح ابنها طبيباً، لكنها تصطدم بواقع يحرم الفقراء من تحقيق أحلامهم، إذ يُغتال سعدون قبيل أن يتخرج بشهر واحد.

يحلم الحاج شعيب بأن يصبح أحد الشباب رئيساً ليبلّط شوارع المدينة، متأثرًا بنموذج عبد الكريم قاسم، لكنه يتجاهل أن السلطة، مهما كانت خلفيتها، تخضع لمنطق القوة والمصالح. تكشف الرواية زيف الاعتقاد بأن الوصول إلى الحكم يحقق العدالة، إذ غالباً ما يُعاد إنتاج الظلم بدل تغييره.

تكشف الرواية كيف يسحق النظام السياسي طموحات الكادحين، حتى حين يبدو الطريق إلى النجاح متاحاً، تقف السلطة بالمرصاد لتحطم أي محاولة للخروج من دائرة القهر والتهميش، ويصبح الحلم مجرد وهم يعيشه الفقراء، قبل أن يسرقه منهم الواقع القاسي.

"نوائح سومر".. شهادة على جيل محاصر بين الحلم والانكسار

تتجاوز الرواية كونها عملاً توثيقياً إلى نص ينبض بالحياة، يعيد رسم تفاصيل مرحلة قاسية من تاريخ العراق، حيث لم يكن أمام الكادحين سوى التكيف مع القمع أو دفع الثمن بحياتهم. تكشف الرواية كيف تحولت أحلام جيل بأكمله إلى كابوس من البطش والملاحقة، وكيف أصبح حتى الوعي السياسي عبئاً، والطموح تهمة، والوجود نفسه معركة يومية للبقاء.

تميزت "نوائح سومر" بقدرتها على مزج التوثيق بالإبداع، والواقع بالمأساة، حيث استطاع عبد الستار البيضاني نقل روح المرحلة بكل تعقيداتها، ووثق ما حاول التاريخ الرسمي محوه، فجاءت الرواية صرخة في وجه النسيان، ونواحاً يمتد من سومر القديمة إلى العراق المعاصر، حيث لا تزال الأمهات يرددن ذات المراثي، (احااا..احااا..)، في انتظار غائب لن يعود.

إنها رواية لا تنتهي بمجرد إغلاق صفحاتها، بل تبقى عالقة في الذاكرة، شاهدة على جيل سحقته السلطة، وعلى حلم لم يُسمح له حتى بأن يولد.

-----------

عبد الستار البيضاني، نوائح سومر، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ط1، 2025، ص (11، 220، 170، 104، 240، 40، 226، 172، 187، 223، 235، 230، 241، 245، 246، 244، 115، 116، 174، 114، 235، 11،41، 186، 190، 98، 131، 7، 36).