الكتابة بالجسد.. كولاج تأويل

علي شبيب ورد

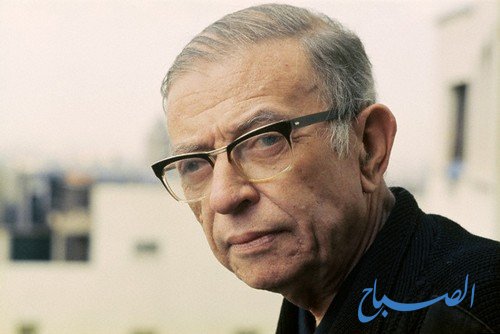

ما جدوى الحياة بلا إنسان؟ أليست هي حياته؟ وهل يوجد أحد يعيشها بدلا عنه؟ هذه الأسئلة وفق ما نراه لا تحتاج إلى إجابات متعددة لأنها تتعلق بحياة شخص واحد. وبيسرٍ نجيب عليها دفعة واحدة: لا جدوى ولا معنى لها بدونه، فهي حياته، ولن يعيشها أحد بدلا عنه. لذا فهو المسؤول عنها منذ بدايتها حتى النهاية، ولكن ضمن علاقات متبادلة مع الآخرين في الأسرة والمجتمع. وفي هذا يتفق معنا "جان بول سارتر" في حديثه عن حياة الإنسان "إن الحياة لمْ يكنْ لها أدنى معنى أو قيمة قبل أن أوجد، وإن المعنى الذي يصبح لها في ما بعد ليس إلا من نتاجي أنا.. ليس معنى الحياة إلا نتيجة لاختياري".

إذن لكلِّ إنسان حياته التي يعيشها وفق ظروفِ تشكّلِه منذ طفولته وحتى شبابه وكهولته، وهو الذي يواجه الأحداث "الخاصة/ العامة/ الضارة/ النافعة" ويحاول تجاوزها.

وعن هذه الحياة تدور جميع النصوص الأدبية وغير الأدبية، بيد أنها تتباين بأساليبها وأنساقها وتقنيات منظوماتها الاتصالية، ولعل الرواية من أكثر النصوص كشفا وتوثيقا لحياة الانسان.

وها نحن نحاول الوقوف عند كتاب رواية "صانع الأكواز" للروائي ميثم هاشم

طاهر بطبعتها الثانية الصادرة عن دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد 2023، عبر اجرائنا الفاحص المكون من أربعة كولاجات تأويل، وفاتنا أن نذكر، وملحق رؤيوي، وكما يلي:

أقنعة الحكي الكوزية/ كولاج تأويل أول

يبدأ المتن الروائي، في فجر التاسع من نيسان 2003 بظهور "أشرق الكواز" في غرفته التي حبس نفسه فيها مكرها، منذ أن استيقظ في قبر جماعي، قبل ستة أشهر وثمانية وعشرين يوما. وهو يحاول الانتحار شنقا، لوضع نهاية لحياته المرعبة، غير أن صراع المتفسخ والمتألّه يغيّبُ الإنسانَ فيه.

فقد جفّتْ شجرة حياته بعد أن جرّدتْها الكوارث من ثمارها وأوراقها، وأحالتها إلى جذع يابس يذرف دموع الخسارات والوهن. وما الأكواز إلّا أقنعة حكي لمواجهة الاحداث وتداعياتها عبر حوارات فيما بينها للتعبير عن حالة التشظي التي تمر بها

الشخصية.

وهي شبيهة بوجه أشرق، لكنها ذات ملامح ترمز لنزعة إنسانية معينة في شخصيته، كونها حسب قوله "تنتهي برأسٍ بملامح تشبهني، مع اضافاتٍ تعبيرية تحيل إلى أفكارٍ غاطسةٍ في فكر الإنسان المتواري وراء جثمانٍ متفسخٍ أسيانٍ، ومتألِّهٍ جذلٍ يقاوم ذلك التفسّخِ" ص6.

والروائي وفق هذه الأقنعة الكوزية، يأخذ بحركة الحكي صوب فلسفة الخلق، والخلاف الجدلي الأزلي حول وجود الخالق.

قلق الوجود والعدم/ كولاج تأويل ثانٍ

عبر كل تحولات البنية الحكائية، لم يغب قلق الوجود والعدم، ولعل هذا القلق القائم على البحث عن مآل الشخصيات، خلال وبعد المجريات وتداعياتها المجهولة النتائج، هو سبب تلك التحولات. فالصراع المتواصل بين الانسان المتألِّه والمتفسّخ الجثّة هو صراع عقيم بين "الحياة والموت/ الفرح والحزن/ بين الحرية والعبودية/ الضوء والظلمة/ الحضور والغياب/ الخير والشر/ وسواها من الأضداد" وهما يربكان أشرق، لأنهما يغيبان حضور الانسان السوي فيه "حتى أبلغ القلبَ بنصلي فيصيح الإنسان الجثّة في ذهني: إطعَنْ قلبَكَ وارتحْ من العذاب. بينما المتألّهُ يثنيني: الحياةُ هبةٌ. وأنتَ ولدْتَ من الموت، لا يخدعَنَّكَ المتفسِّخُ هذا" ص120. وهذا الفلق الدائم للذات في اتخاذ موقفٍ حاسمٍ تجاه الفعل المطلوب، هو نتيجة لعدم معرفة نتائج أداءِ هذا الفعل، فتندحر ارادة الانسان ويضيع في متاهة حالكة. والروائي في عرضه لانشطار الشخصية إلى ثلاث ذوات، كشف عن هول معاناة الانسان من المجريات الكارثية التي واجهها خلال زمن التسلط الدكتاتوري الفائت.

ثلاثية الرحم الروائي/ كولاج تأويل ثالث

اللّافتُ، أن الروائي كشف عن ثلاث ولادات خلال حركة الحكي، كما أنه مهّدَ لكل ولادة وكشف بوضوح عن أهم الظروف التي سبقت حدوثها. فالولادة الأولى من رحم والدة "الراوي الرئيسي أشرق" والتي قال عنها "كانت مريم تدعوها: لا تلدي هنا، اصبري حتى نذهب إلى مكانٍ أنظف، ولمْ أمهلْ أمي إلّا دقائق حتى انزلقتُ بكومة الطين، بلونٍ بنفسجي... هكذا تتندّر عليَّ عمتي هناء..." ص31. والولادة الثانية، وردت بعنوان "الولادة الأخرى: أشرق يعود من الموت" ص165. وتمثل لحظة استيقاظه من رحمِ قبرٍ جماعيٍّ. عن الولادة الثالثة نقرأ "تحيطني الأكوازُ، أشعرُ أنني في رحمٍ دائريّ، كان لي رحمان سابقان وهذا ثالث أرحامي" ص193. وثلاثية الرحمِ هذه تبين أن الروائي تمكن من الإمساك بخيوط حبكة الحكي، ومنح النص منظومة بثٍّ اتصاليٍّ تكسب ودَّ المتلقي. وذلك لما تفعله هذه الولادات في تنامي إيقاع الحكي، الذي يبدد رتابة النص المفضية إلى خلق الملل المحتمل، وبالتالي فإن تصاعد الإيقاع يحدث عنصر التشويق لدى المتلقي.

سلطةُ الفكرِ الخازوقي/ كولاج تأول رابع

"أجلَسوني على الخازوق، هنا تلاشى جبروتي، وبقايا كبريائي، وجذلي الألوهي أيضا، لم تخذلني الروح إنّما الجسد الطينيّ، يشعرني الألمُ بآدميتي، وجعلني ألحِدُ بوجودي، ما أنا إلّا خنصرٌ متقيّحٌ ووجهٌ مدمٍ، وساقٌ ممزّقةٌ، وقضيبٌ متورّمٌ، وجسدٌ رثٌّ موسومٌ بمياسم التبغِ والسّياطِ حتى صارَ نمرا/ فهدا، بخطوطٍ وبُقَعٍ. جلستُ على خازوق، يتوغّلُ عميقا في مؤخّرَتي" ص154. هذا النصُّ دليلٌ دامغٌ على بشاعة الفكرِ المتحكّم في مصائر الناس، هذا الفكر الوحشي الخارج من عقلِ أشرسِ كائنٍ على وجه الأرض. كيف يمكن لإنسانٍ أن يفكر بهكذا عقابٍ مريرٍ ضد أخيهِ الانسان؟ ترى ماذا يفعل كرسي الحكم، بتفكير من يجلسُ عليه؟ وكيف يتحولُ إلى كائنٍ مسخٍ بهذه السرعة؟ لماذا يريد أن يصبح الناس عبيدا له؟ يا له من عارٍ مخزٍ للجنس البشري، الذي يعدُّ أرقى كائنات الطبيعة عقلا وعملا وتطلعا، هذا الجرمُ وسواه من جرائم طغيان السلطة. لقد فضحت الرواية جبروت الإنسان المتوحش، الماحق للآخر والسالب لحريّته في التعبير، ولتوقه لحياةٍ أمنةٍ كريمة. فاتنا أن نذكر.. أهم ملامح تقنيات الاشتغال "الحكائي أو السردي" في هذا النص الروائي، ولاكتمال الفائدة المتوخّاة من إجرائنا الفاحص هذا، حريّ بنا أن نتوقف عندها، وكما يلي:

- عمد الروائي إلى تحطيم جبروت القيم والتقاليد، عبر تفكيك هالاتها وقداساتها الشعبية المفتعلة، عبر فضح دورها، في دفع خاله "حسن" إلى ارتكاب جريمته في التخلّي عن طفليه "خديجة ونزار" وتركهما في البصرة.

- التشكيك بالأفكار والتابوات المستقرة، وذلك عبر صراعات مواقف الأكواز في الشؤون العامة.

- اللايقين بالأساليب "الحكائية/ السردية" الفائتة، وذلك بالإفادة من طاقات الخيال في ابتكار ألعاب كتابية فنية، ساهمت في تفعيل ما هو مشهدي وصوري مثير للمتلقي.

- الانفتاح على النصوص المجاورة الأدبية وغير الأدبية عبر التناص، فالنص يتناص مع التشكيل والمسرح كما في لعبة الأكواز التسعة. وكذلك السيناريو السينمائي كما في مشهدِ تشكّلِ هيأتهِ رويدا رويدا بريشة وممحاة.

- تجزِئَة الحدث، على أزمنة متقطّعة، وفي أمكنة متنوعة. وهذا خلال تنقل "أشرق" خلال حياته.

- تهميش المركزي وسردياته الكبرى، وتركيز الهامش، من خلال شخصية المتألّهِ وكوز الملحد.

- البطل ظان متمرد واجه السلطة بقوة،

وهذا يتضح في موقف "أشرق" في ساحة الحبوبي.

- العلاقة الوطيدة بين الراوي "أشرق" والمؤلف "ميثم" المشارك كشخصية في النص.

- الكتابة بالجسد المتشظّي كأيقونة ثقافية مهمة عبر تحطيمه أو تشويهه، وذلك لما مرَّ به جسد أشرق من تعذيب وتحطيم وتشويه وذل وإهانة.

- النص الروائي كان نصا ذهنيا قارِئا ومؤوّلا لعقل وفكر جميع السلطات القامعة، بتنويعاتها (السياسية/ الدينية/ القيمية) وسواها من المهيمنات المعرقلة والمعطّلة للتطلّع الإنساني المتمدن.

ملحقٌ رؤيويٌّ

بعد اجرائنا الفاحص، الواردة تفاصيله أعلاه، نشير إلى أن رواية "صانع الأكواز" هي "رواية فلسفية" لما تميزت به من معالجة فلسفية "ثِيَمِيّا وفنيّا" لأنَّ الرواية الفلسفية تعالج "مواضيع مخصوصة كالحرية والذات والالتزام والمسؤولية وعبثية الوجود والقصدية ومفهوم التاريخ.. أما فنيّا فتتميز الرواية الفلسفية بانتظام أحداثها حول بطلٍ مأزومٍ غالبا ما يكون مرغما على مجابهة أوضاعٍ متناقضة" وفقاً لكتاب "معجم السرديات". ومع أن انزياح النص لما هو فلسفي، ربما يفقده اهتمام بعض القراء من ذوي الذائقة الخام، كما هو متعارف عليه. غير أنّ نص رواية "صانع الأكواز" قلل من أهمية هكذا تصور، وذلك لانتمائه لذاكرة الثقافة العراقية الأصيلة ذات الرؤية المستقبلية العابرة للخنادق والمفازات غير الإنسانية. وهذه الرواية هي فضاء فني لمشاريع فنية قادمة محتملة، لما تتمتع به من فضاءات نصية صالحة للانتاج الفني مسرحيا وسينمائيا. لقد عمد الروائي ميثم هاشم طاهر في روايته "صانع الأكواز" إلى خلق عالمٍ بديلٍ عن عالمنا المعيش، عالمٍ بلا خرافات وبلا أوهام وخالٍ من سلطات مدمرة وقاتلة ومحتقرة للإنسان. وهو من خلال النص، يتطلع لوجود يتحلّى بالمحبة والمسرة والرفاهية والحب، وذلك بقراءة فلسفية لأحداث الفائت والراهن، وبتأويل جمالي مقترح لوجودٍ آمِنٍ وشاسعٍ ومُضيءٍ بالفرح. لقد شعرنا بلذّةِ قراءةِ الرواية، وأغوتنا بتشويقها، وحفّزتنا لإنتاج نصوص تأويل وجودٍ أبهى وأمثل.