رواياتُ ما بعد الحداثة

أورسلا هايس

ترجمة: د. فارس عزيز المدرس

خلال الربعِ الأخير مِن القرنِ العشرين كان مفهومُ ما بعد الحداثةِ الأكثرَ أهميةً وحضوراً في مناقشاتِ حادّةٍ حول المجتمع والثقافة والفلسفة واللغة والأدب؛ وصولاً إلى أسئلةٍ تخصُّ جسَدَ الإنسانِ، والهويةِ والسياسةِ، والتفاوتِ الاجتماعي والإثني، والتكنولوجيا والاقتصاد، وسرعان ما طال عمومَ الفن والأدب.

تشريحُ ما بعد الحداثة

تعرَّض مفهومُ ما بعد الحداثة للتشهيرِ؛ بسبب معانيْه المتضارِبة، بل هو لا معنى له لدى آخرين، وسخِر منه البعضُ بوصفه تجسيداً للأكاديميةِ المعقدة، وعدَّه آخرون مُرادفاً للحيرةِ الفكرية اليائسة، لكنَّ المفهومَ ظل يتمتَّع بقوةِ بقاءٍ كبيرة، ودارت مناقشاتٌ في الأوساط السياسية والثقافية والأكاديمية حول ما إذا كان الانتشارُ العالمي للرأسمالية يعني عولمةَ الحداثةِ الغربية أم زوالها. وهذا الحال يفسِّر لماذا تطفو المخاوفُ بشأنِ اللغةِ والبلاغة والتصوير على السطح؛ عِبر المناقشاتِ التي تخصُّ كيفيةَ تعريف “الواقع والحقائق”، والتواصل بهما مع المجتمع المعاصر. وسأدللُ على آرائي بما عليه واقعُ الرواياتِ منذ ستينات القرن الماضي؛ صعوداً إلى قرنِنا الحالي؛ في ما يخصُّ ما بعد الحداثةِ الأدبية.

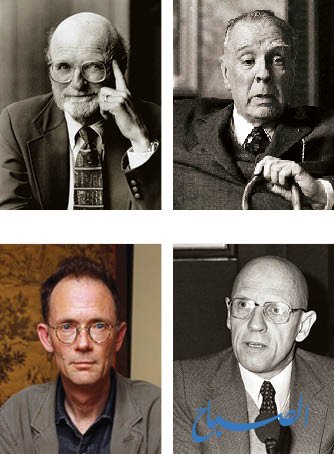

تعامل العديدُ من نظرياتِ ما بعد الحداثة مع مفاهيم الخطاب والسردِ والاستعارة لشرح الهياكلَ الأساسيةِ للمجتمعات المعاصرة مثل: نظرية هابرماس عن “أزمة الشرعية” التي تؤثر في المفاهيم السياسية والاجتماعية والعلمية؛ ومخطط ليوتار عن أزمة “السرديات الكبرى” التي شكَّلت الفكرَ الغربي منذ عصر التنوير، وعالجت أوصافُ هوسِن وفريدريك جيمسون ضعفَ الإحساسِ بالتاريخيِّة لفنَّاني الثقافاتِ الغربية، وعالجت نظرياتُ فوكو ولاكان الذات التي بُنيَتْ مِن خلال الخطابات.

انقسمت رواياتُ ما بعد الحداثة إلى أربع فئات؛ خلال الستينيات والسبعينيات، وارتبطت بنوعٍ من السردِ شديدِ المرجعية الذاتية ومناهض للواقعية؛ حيث تكون تعبيراتُ النص لها الأسبقية على علاقةِ الرواية بمرجعياتها النصيِّة. وتميل الرواياتُ الخياليةُ إلى تضمين قيودٍ شكليِّة تعسُّفية؛ وتضميناتٍ نصِّيةٍ معقدةٍ؛ وخطوطِ حِبكةٍ متناقضةٍ منطقياً، والشخصيات فيها يتمُّ تصويرها متجاهلةً مبادئَ المعقولية؛ وتجنح إلى الإمعانِ في الاقتباس والمحاكاة الساخرة حدَّ الانتحال. وأظهر بعضُ الروائيين وعْياً بالتاريخ المُصنَّع، والحدود الضبابية بين التاريخ والخيال، لكنهم أقلُ التزاماً بمناهضةٍ الواقعية.

في الموجة الثالثةِ مِن روايات ما بعد الحداثة جاءت نصوصُ الخيالِ العلمي المرتبطةُ بحركة “السيبربانك” في الثمانينيات؛ لتضيفَ طبقةً أخرى مِن الرنين إلى المصطلح؛ مِن خلال الجمع بين الافتتان بالتقنيات الرقمية والاستثمار في الموقف الاجتماعي والثقافي. وعلى الرغم مِن أنَّ هذه الرواياتِ تتسمُ بالواقعية لكنْ راح يُنظَر إليها بوصفها مِن أدبِ ما بعد الحداثة، وقد مهَّدت للموجة الرابعة من الروايات؛ فمنذ تسعينيات القرن الماضي قام عددٌ من الكتاب بتحليل العولمة وعلاقتها بالحداثة وما بعدها؛ في روايات تجمع بين عناصر الموجات السابقة مِن سردِ ما بعد حداثي، وعناصر الخيال الميتافيزيقي وإبراز المجتمعات المختلفة على أساسِ الجنسِ والوطن والعرق والإثنية؛ إلى التركيز على التقنياتِ الجديدة.

لكنَّ الاهتمامَ المتزايد بكيفيةِ تمثيلِ السيناريوهات العالمية من خلالِ أشكالٍ خيالية يشير إلى ضعفِ مفهومِ ما بعد الحداثة في تحليلات الثقافة المعاصرة، إذ اكتسبت المناقشات حول العولمة أهميةً متزايدةً في العلوم الاجتماعية؛ منذ أوائل التسعينيات، واستمرت الدراساتُ مذاك في تناولِ الأسئلةِ الأساسية المتعلقة بالأشكال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للحداثة.

اقترح النقدُ منذ الثمانينيات مجموعةً من وجهاتِ النظر حول الخيالِ ما بعد الحداثي، ولنذكر أكثرها تأثيراً: فقد وضع فريدريك جيمسون ومارجريت روز والروائي ريموند فيدرمان نظريات حول أشكال المحاكاة الساخرة والتقليد والاقتباس بين النصوص؛ وسلَّطت أيمي إلياس الضوءَ على الروابط والانقطاعات بين الخيالِ ما بعد الحداثي وكتابةِ التاريخ، وسأشير إلى العديد من هذه النظريات؛ من خلال التركيز على نهج مختلفٍ؛ يعتمد على نظريةِ الوسائط، في التعامل مع الخيال ما بعد حداثي، وأبيِّن إنَّ إحدى طرقِ فهمِ استمراريةِ هذا الخيال فهمُ ابتكاراتِه السرديةِ؛ بوصفها محاولاتٍ لإعادةِ وضع السرد المطبوع في مشهدٍ إعلاميٍّ متغيِّر؛ تهيمن عليه بشكلٍ متزايدٍ الصورُ المتحركةُ والرقمنة.

الخيال الميتافيزيقي وتحولاتُه

في سبعينيات القرن العشرين كان الخيالُ ما بعد الحداثي يعني العملَ المرجعي الذاتي للغاية و”الخيالي الميتافيزيقي” للكتاب الذين تبنَّوا تقنياتهم المتطرفة للتجريب الأدبي. وفي الواقع كانت الموجةُ الأولى من خيال ما بعد حداثي مصحوبةً بمجموعةٍ من منشوراتِ أصدرت تحذيراتٍ بشأنِ موتِ الرواية وزوال القراءة في عصر السينما. وفي هذا السياق من التدقيق الذاتي تحوَّلت الموجةُ الأولى من خيال ما بعد حداثي من ما أسماهُ ماك هيل “ الهيمنة المعرفية” للخيال الحداثي إلى توجُّهٍ “وجودي”؛ لاستكشاف طبيعةِ النصوص والتكوين المعرفي وتفكيك العوالم السردية، لذا اقترح هيل أنَّ الخيالَ الحداثي يسعى إلى استكشاف الواقع؛ مِن خلال تصوراتِه وتوقعاته.

إنَّ الموقفَ الناتج عن وجهاتِ نظرٍ مختلفةٍ يسلِّط الضوءَ على كيفيةِ انعكاس الواقع من خلال العقولِ الفردية؛ دون زعزعةِ حقيقته. وعلى النقيض مِن ذلك تعمل استراتيجياتُ سردِ ما بعد الحداثة على تقويض الشعور بوجود عالمٍ خياليٍّ مشترك ومتماسك؛ مِن خلال الكشف عن بنائها الخاص، أو انتهاك اتفاقيات المنطق السردي والسببية، وبذلك تجبر القراءَ على التفكير في ما يشكِّل حقيقةَ أو معقوليةَ الكونِ السردي، وكيف يتمُّ صنع العوالمَ النصيَّة وتفكيكها.

في خمسينيات القرن العشرين بدأ التركيزُ على شخصية الفنانِ في التحوُّل نحو إعادةِ نظرٍ أكثرَ جذريةٍ في ظروف النصيِّة، وماديةِ الطباعةُ في القصص القصيرة للكاتب الأرجنتيني بورخيس، ففي إحدى أشهر قصصه القصيرة تخيَّل الكونَ بأكملِه مكوناً من مكتبةٍ تحتوي على كلِّ الكلمات في كلِّ التركيبات الممكنة.

إنَّ التحوُّلَ مِن التركيز على المؤلف إلى النصِّ يتجلَّى في عنايةِ الروايات بشكلٍ خاص بقضايا الأصالةِ والتقليد والاقتباس؛، ويتجلَّى هذا في قصص وروايات جون بارث ((كاتب أمريكي اشتهر بأدبِه الخيالي ما بعد الحداثي، وحاز جائزة الكتاب الوطني في عام 1973. المترجم)). وروايتهِ “دنيا زادة”، واحدةٌ مِن ثلاثِ رواياتٍ قصيرة له تعيد صياغةَ بعضِ الأساطير الأكثر شهرة في الأدب الغربي، وتروي قصةَ ألف ليلة وليلة مِن وجهة نظرِ شقيقةِ شهرزاد الصغرى (دنيا زادة)؛ إذ نفدت قصصُ شهرزاد ولم تعد قادرةً على اختلاقِ قصصٍ أخرى؛ حتى نجحت في استحضار جنِّي من القرن العشرين؛ وهو جون بارث نفسُه. وكان بارث مسروراً عندما أخبرها بالقصص التي يُفترض أنْ تحكيها وفقاً لألف ليلة وليلة، وهو التحوُّل الذي أوقع المؤلفين في دائرة مِن النقل الثلاثي الأبعاد.

إنَّ بعضَ رواياتِ ما بعد الحداثة في الواقع نصوصٌ حول نصوصٍ أخرى. ومثل هذه التأملات تضع التماسكَ والواقع جنباً إلى جنب؛ مع الاهتمام الحداثي بآليات الذاكرة والزمنية، عِبر التفكير بطريقةٍ ذاتيةِ المرجع للغاية. وإذا كانت مثلُ هذه التجاربَ الوصفيِّة تستجيب للتغيراتِ الثقافية الواسعة؛ في تجربةِ الزمنية والسببية والتاريخية فإنَّها تعكس الوضعَ المتغيِّر للسرد الأدبي في المشهد الإعلامي المتغير في الستينيات، فالخوفَ مِن أنْ تصبحَ الرواية عتيقةَ الطرازِ في عصر السينما والتلفاز والكمبيوتر يتجلَّى بوضوحٍ في العديدِ مِن التصريحات الأخرى المحيطة بـ “موت الرواية” المزعوم، ولا يمتُّ بصلةٍ إلى الروايةِ التاريخية في مرحلةِ ما بعد الحداثة؛ بقدر ما يمتُّ إلى حقيقةٍ مَفادها أنَّ جون بارث يستشهد بضغوطِ وسائل إعلامٍ أخرى؛ بوصفها أحدَ الأسباب المهمة للتغييرات التي طرأت على الرواية.

في رسالةٍ إلى المؤلف تشير إحدى شخصيات بارث إليه “ أنت نفسُك لا تأخذ على محمل الجد هؤلاء الذين ينتقدون موتَ الرواية... أنت تأخذ على محمل الجد المناخَ الذي يأخذ مثل هذه الأسئلة على محمل الجد؛ وتستغل هذا المناخ المروِّع ... لإعادة النظر في أصول الخيال السردي في التقليد الشفهي”. وفي حين يتجلَّى هذا التحوُّل نحو التقليد الشفوي لبارث في إعادة كتابة الأساطير اليونانية والملحمة الهوميرية؛ فإنه يتخذ شكلاً مختلفاً في الرواياتِ التي كتبتها كاتباتٌ من الأقليات اللاتي ارتبطن بوصف “ما بعد الحداثة” منذ سبعينيات القرن العشرين.

تسلِّط رواياتٌ - صُنَّفت على أنها ما بعد حداثيِّة في السبعينيات والثمانينيات - الضوءَ على القصصِ التي نسِيتها الثقافةُ المهيمنةُ أو تجاهلتها؛ مثل قصص النساء والمهاجرين، والأقليات العرقية، والشعوب المستعمرة. ويبدو أنَّ أكثرَ القصص الخيالية في الموجة الثانية تعارض المرجعيةَ الذاتية الخيالية؛ مِن حيث أنها تعود إلى أنماطٍ واقعية، مع التركيز على صوتِ السرد وبناء الشخصية والحبْكات. وهؤلاء الكتَّابُ يمثلون عدداً مِن الروايات المعاصرة، وهو ما يناقض الانغماسَ في النصوص الذاتية للكتَّابِ البيض في الموجة الأولى من ما بعد الحداثة.

يرى فوكو أنَّ ما بعد الحداثة تحوَّلَ من الخيال الميتافيزيقي إلى سياسات الهوية، لكن قبول مثل هذه الثنائية مِن شأنه تجاهلُ الاستمرارية بين خيال ما بعد حداثي في الموجتين الأولى والثانية؛ إذ شكلَّت “سياساتُ الهوية” جزءاً من المشروع ما بعد الحداثي؛ بقدْرِ ما سعت إلى إعادة مفاهيم التنوير للفردية والموضوعية التي كانت تستند إلى الذكورة الأوروبية البيضاء.

إنَّ حقيقةَ كون العديدَ من المفكرين والكتَّاب المشاركين في هذا النقاش من النساء الملونات لم تكن مصادفة؛ لأنَّ انتقادَهم السلطة الأبوية غالباً ما سلَّط الضوءَ على قيودِ الموجة الأولى من النسوية، وقد شارك روائيو الثمانينيات في النقد ما بعد حداثي؛ حتى عندما تبنَّوا تعبيراتِ السرد الواقعية التي احتقرها الجيل السابق من ما بعد الحداثيين.

ولهذه الأسباب فإنَّ روائياتِ الأقلياتِ ينظرنَ إلى الروايةِ كوسيلةٍ للتعبير عن الهويات والتاريخ البديل، لأنهن لا يثِقن بأشكال السرد السائدة، ولا يرجعن غالباً إلى الواقعية؛ سواء في هيئتها التي تعود إلى القرن التاسع عشر أو في هيئتها الحداثية العليا، بل يدمجْن بعضَ الاستراتيجيات الميتافيزيقية المعادية للتمثُّل التي تبناها ما بعد الحداثيين الأوائل.

إنَّ بروزَ السرد الشفوي في روايات ما بعد الحداثة يمكن فهمه أيضاً كطريقة بديلةٍ لإعادة وضع الرواية في سياق إعلامي يهيمن عليه البصري؛ حين تسيطر الوسائطُ المرئية، فالروايةُ ستقدم سرداً مباشراً للقصص، دون تدخلِ وسيط. ويشير التوترُ بين السرد الشفوي والمكتوب إلى أنَّ الروايةَ في مواجهتها وسائل الإعلام الأخرى قد تستمر في اختراع استخدامات جديدة.

أمَّا في ثمانينيات القرن العشرين فقد انتقلت روايةُ ما بعد الحداثة إلى بُعدٍ آخر: وهو ارتباطها بالخيال العلمي وتصويرها التكنولوجيات في العوالم البيولوجية والرقمية، بعد أنْ اعتمدت لمدةٍ طويلة على تقنياتِ السرد التقليدية؛ فخضع الخيالُ العلميُّ بالفعلِ لتغييراتٍ جوهريةٍ؛ من خلالِ ما يسمَّى بالموجةِ الجديدة.

أدخلت هذه الحركةُ اهتماماً أكبر بالقضايا الاجتماعية والثقافية، وعمقاً متزايداً وتصويراً نفسياً للشخصيات، فضلاً عن تقنياتِ السرد المستعارة مِن رواياتِ الحداثة العالية والرواية الجديدة إلى نوع أدبي تقليدي. وبحلولِ ثمانينيات القرن العشرين انفجر الخيالُ العلميُّ في مجموعةٍ مِن الأنواعِ الفرعية وأساليب الكتابة المختلفة التي تتراوح بين الخيال العلمي “الصعب”، إلى روايات الخيال النسوية، وهذا الاختلاط طمس التمييزَ بين الخيالِ العلمي والحدود بين الخيال الأدبي السائد والخيال العلمي جزئياً.

الدمج البيولوجية والتكنولوجية

حظي مفهومُ “السايبورك” - وهو مزيج مندمج مِن أجزاء الجسم البيولوجية والتكنولوجية التي ظهرت لأول مرة في أوائل الستينيات - بدعاية واسعة، أطلقه الروائي ويليام جيبسون على الإنسان الآلي بمثابة الوسيلة الجديدة التي استبدل بها التلفزيون الفضاءات الخيالية التي يسكنها البشر. وتظهر الأجسام البشرية مِن خلال التكنولوجيات الرقمية والحيوية، وبهذا أصبحت نزعةُ “ما بعد الإنسان” التي تلت ذلك تتصوَّر الإنسانَ بوصفه هجيناً من البيولوجيا والتكنولوجيا؛ بدلاً من الكيان العضوي الذي عليه الإنسان.