الكتابة شبكةُ عنكبوت

ثقافة

2020/12/08

+A

-A

رعـد فاضل

عندما نقرأ نصاً أدبياً ليس علينا أن نفتش عما أراد قوله الكاتب حسب، وإنما عما نريد نحن أن نقوله كوننا قراء منتِجين لا متلقينَ مستهلكين، لأننا لا يمكن أن نكون متطابقين رؤية وثقافة وفهماً مع بعضنا البعض، ومع منتِج النصّ نفسه لأننا نوعيون، ولأننا قبل ذلك كله مختلفون ولسنا متسقين، في الحقيقة إنما يكمن رفضنا لنص أدبي دون غيره لا لأنه يقول ما لا نحب أو نرتضي، ولكن لأنه يقدم نفسه بأسلوب أو طريقة تعبيرٍ غريبة قد لا نجدها مناسبة لطبيعة ثقافتنا ومستوى فهمنا، علينا أن نتنبّه أولا ودائماً إلى ما يفيض عن مجرى النصّ لا إلى الذي ينساب في المجرى فقط، وعلى هذا النحو((لن تعود القراءة استعادةً للمعنى الذي أودعه المؤلف النصَّ، وإنما ستغدو بناء)).

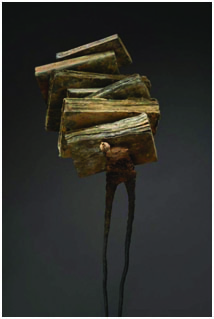

أي ستكون توليديّة انتاجيّة، ستكون كما قابلة تعرف منهجيّاً كيف تُخرِج الوليد سليماً معافىً، ذلك أنّ النصّ كنائيّاً كما ((شبكة عنكبوت)) يتطلّب قدرة ودربة عاليتينِ على التّعامل مع هذه الشّبكة دون تمزيقها. ولأنّ القراءة لعبٌ لابدّ أن يكون ماهراً كما الكتابة، ولأنّ دورها يأتي بعد لعب الكتابة عليها أن تكون الأكثر مهارةً في هذا اللعب وليس بالمستوى نفسه حسب. قد يكون نصّ ما بالنسبة إلى القراءة أشبه ما يكون بصحراء بلا طرق بائنة ومسلوكة فـتَـتمَهْمَه عليها الأشياءُ لتضيع، إلّا إذا ما تقصّتْ تقصّي مختصّ خبيرٍ يقرأ ما وراء الأشياء، كما لو كان النصّ مكتوباً بحبر سرّي، وعلى ذلك: يجب أن يكون قارئ الأدب مؤثَّـثاً سلفاً بفكرة مَن يبغي البحث عن النتائج كما أيّ بيانيّ في ما يقرأ، و يكون كمن يراهن مسبقاً على تخمين ربحٍ من مباراة ملاكمة أو كرة قدم.

الأدب يقدّم تصوّرات ورؤىً وفلسفات غير معنيّة بمفهوم الربح والخسارة، إنّه رياضة جماليّة معرفيّة ليس فيها انتصار لطرف على طرف آخر (المقروء/ القارئ)، وإنّما هي عملية تبادليّة بين طرفين كلاهما منتِجٌ، ومتى ما توقّفت عملية الانتاج هذه تكون القراءة قد استنفدت طاقتها، أو ان المقروء هو مَن استُـنفِـد، فسرُّ أن تكون قارئاً حيّاً يكمن في أن تكون منقِّباً وقصّاص أثرٍ بارعاً، وهذا يعني عمقيّاً أنّك خارق لانتظام ما قرأتَ لجبابرة الكتابة والمعرفة والفنون.. في قراءتك، يعني أنّك مكتبة كونيّة متنقّلة، وسرّ أن تكون كاتباً حيّاً يعني أن تكون فاتناً أي مبدعاً، وسرّ الإبداع يتطلّب أن تكون مجالِداً لا يعرف اليأس من وهن القراءة السّائدة (التلـقّي) إلى صبر هذه الكتابة المُجالِدة- سبيلاً، الكتابة إن لم تكن شغفاً متواصلاً لن تترك أثراً عميقاً كما نقش كلّما تقادم الزمن عليه يظلّ ماثلاً كونه محفوراً في العمق، والكاتب والقارئ الشّغوفان وحدهما من يدركان مغاليق نقوش الكتابة وأسرارَ مفاتيحها، كونهما يعرفان كيف يستخدمان بمهارة لوازم الكتابة كونها نقـشاً من جهة الكاتب، وبوصفها تفكيكاً من جهة القارئ، الكتابة مشروطة دائماً بهذا الشّغف؛ شغف الرؤية والمعرفة والجمال وحساسيّة النظر العميقة وتقليبه بين ثنايا الأشياء وطيّاتها، الكتابة ليست حريّةَ أن تكتب ما ترى حسبُ ولكن، وهذا الأهمّ، أن تتماسك دائماً كي لا تكتب ما لا تراه لائقاً بأن يُكتب، إنّ لكلّ كاتب منّا دوراً ما أسندته إليه كتبُه التي كتبها، والتي هي أنفُسُها لها دورٌ ما في رفوف مكتبة القراءة، هذا الإسناد لا يعني البتّة أنّه قَـدريّ كما قد يُفهَم من هذا التّوصيف بمعنى ما، ذلك لأنّ الكاتب ما هو إلّا ما يصدر عنه هو نفسُه، وهذا الصّادر ما هو ببساطةٍ إلّا انعكاس لطبيعة ثقافته ومزاجه الكتابيّ، بعد أن كتبت مقالي (لمن نكتب... لا أحد يقرأ؟) المنشور في2012 لم أكن قد قرأت قبل ذلك كتيّب الفيلسوف جان بول سارتر (لمن نكتب؟)، بعد قراءتي له تأكّدت أكثرَ من ذي قبلٍ بأنّي وأمثالي لا دور سارتريّاً لنا في العالم، معزّياً ذاتي الكتابيّة! بما كتبه مارسيل بروست في (ضدّ سانت بوف):

((إنّها افرازات الذّات الداخليّة الواغلة للكاتب، كَتبتْ في الوحدة لذات الشّخص وحده، وهو يعطيها للقراء، الذّات الداخليّة الواغلة التي لا يستعيدها الكاتب إلّا إذا وضع العالم جانباً والذّاتَ التي تتردّد على العالم)).

أنا دائماً مع مبدأ أنّ الكاتب الحقيقيّ هو أصلاً هشّ بالضّرورة أمام هذا العالم لأنّه أصيل، على العكس تماماً من الكاتب العضويّ أدبيّاً وايديولوجيّاً وسياسيّاً إلخ..؛ ذلك انّ صوته صلب كونه مسموعاً من قبل السّلطة الأدبيّة الايديولوجيّة والسياسيّة...، لأنّه مؤثِّر في العالم، لأنّه قادر على زحزحة الأشياء وتغييرها، لأنّه يتمتّع بنفوذ تلك السّلطة، ولأنّه كذلك فهو ليس أصيلاً بالنسبة إلى مفهوم الكتابةالمستقل، هشاشة الكاتب الحقيقيّ وضعفُه أمام العالم يكمنان في كونه الأكثر حساسيّةً، لأنّه الأكثر اخلاصاً لذاته الكاتبة ((الداخليّة الواغلة))، والاقلُّ تأثيراً في ما حولَه مادام هذا الما حول على ما هو عليه، ما الكتابة إذاً إلّا تعبير فرديّ عن الكاتب الفرد بوصفه جزءاً من العالم، لكنّه غير مؤثّر فعليّاً وعمليّاً فيه، الكاتب بوصفه العالَمَ حسّاساً وأصيلاً، بوصفه الذّات التي دائماً توضع جانباً كلّما ((تردّدت على العالم)) قبل أن تباشر الكتابة، من هنا لم يكن الأدب الذي أُعنى به هنا صوتاً لأحد غير صوت هذا العالم الذي في الكاتب ((ففي اتّحاد الإيديولوجيا مع السّلطة وتحوّلها إلى قوّة حقيقيّة دمارُ الأدب)) كما يقول أحد الفلاسفة وأظنّه تودوروف، أي دمار الفرد الأدبيّ. ويحفظ تاريخ الأدب القريب كما البعيد الكثير من هذا التدمير بخاصّةٍ في الاتحاد السوفييتيّ السّابق والصّين الشعبيّة والعالم العربيّ، فالسياسة والمجتمع والأخلاق والعادات تعمل كما يقول دولوز على تفصيل الأدب ليُزوِّق أُطرها المتنوّعة، عندما يكون الأدب زيّاً يتوقّف تماماً عن أن يكون حائكاً وقَمّاشاً ومصمِّماً وخيّاطاً للعالم، فبائع الملابس الجاهزة وإن كانت حديثة قطعيّاً ليس كما مُفصِّلها وخيّاطِها، فالأوّل كاتبٌ في العالم أمّا الثّاني فيكتبُ العالَم، إنّ ما يجعل أغلب معشر القراء ميّالين إلى كتب أو نصوص ما بعينها دون سواها ليس في الحقيقة ما تقدّمه لهم هذه الكتب أو النّصوص وإنّما ما يريده منها كلٌّ منهم، أو ما كان يطمح هو إن كان كاتباً أن يكتبه، عندما يقرؤون إنّما يبحثون عن أنفسهم في ما يقرؤون لا عما يريد قولَه المقروء، من هذه الناحية يمكن أن تصحّ قناعة سقراط بشأن أنّ ((القراءة لا يمكن أن توقظ داخل القارئ إلّا ما كان القارئ يعرفه سلفاً)) مع تغيير من جانبي أراه مناسباً أكثر وذلك باستبدال كلمة ((يعرفه)) بـ: يصبو إليه، أمّا بالنسبة إلى القرّاء- الكُتّاب فنحن في أثناء ما نكتب نفكّر بالنيابة عن النّص الذي نكتب، أمّا ونحن نقرأ فكأنّ ما كتبناه هو من يفكّر بالنيابة عنّا هذه المرّة، أي بدأنا نحن أيضاً نبحث عن أنفسنا في ما

كتبنا.