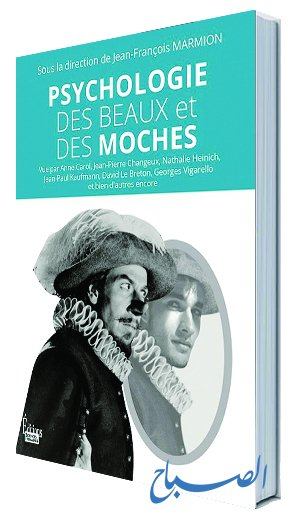

علم نفس الجمال والقبح

كامل عويد العامري

«ذات مساء، أجلست الجمال على ركبتي. فوجدته مرَّاً. فشتمته». رامبو “ فصل في الجحيم”

الجمال الداخلي، وجمال الوجه، الجمال والقوالب النمطية والتمييز، الحب والجمال، الجنس الجميل والقبيح، الجسد المعنوي. هل يمكننا أن نحب خارج الجمال؟ الجمال والقبح والحياة المهنية، الجمال والقبح. نهج لقانون عدم التمييز، إدراك الجمال في جسد واحد، جمال المسوخ، اضطراب التشوه الجسمي أو ما يعرف باسم الـ ديسمورفوفوبيا، أو الهوس بالنقص الجسدي، فن الجسد: جسم الإنسان كعمل فني، الجمال الطبيعي والجمال الفني، الفن مصدر الإنسانيَّة، متلازمة ستيندال: عندما يكون العمل الفني مذهلا، وأخيرا قيمة الجمال على محك الفن المعاصر تلك هي موضوعات الكتاب، الذي أشرف على إعداده مارميون جان- فرانسوا وصدر في عام 2020، يحلل فيه عدد من الخبراء القبح والجمال في مجالات عديدة: في العمل، وعبر المجال الاجتماعي، والتاريخ والثقافات.

كان بليز باسكال يقول: “لو كان أنف كليوباترا أقصر، لتغير وجه الأرض بأكمله”. إذا كان أنفك مختلفًا، أو لون عينيك، أو مقاييس جسدك، فستكون سرتك منزعجة. من العبث أن نكرر أن القيمة لا تعتمد على عدد الكيلوغرامات، وأن الجمال الحقيقي هو جمال العقل، ونحن نعلم جيدًا أنه في مجتمعنا مجتمع المظاهر الذي يندد به المثقفون المتأنقون، يظل تقديرنا لذاتنا يعتمد بشكل وثيق على مظهرنا.

في البحث حول الجمال والقوالب النمطيَّة والتمييز، يطرح كل من بيغي شقرون وجان بابتيست ليغال، سؤالا، وهو: على أي أساس يمكن أن نقول إن الوجه أو الجسد جميل؟ لقد كانت شرائع الجمال الأنثويَّة المرتبطة بالنحافة الشديدة، والتي تحظى بتقدير كبير في المجتمعات الغربية اليوم، مختلفة عنها في الخمسينيات أو في القرن الثامن عشر، وتختلف في الثقافات الأخرى. وبالمثل، فإنَّ الوجه ذو البشرة الفاتحة سيشكل معيارًا أساسيًا للجمال في الشرق الأقصى، بينما في الثقافات الأخرى، تعد هذه البشرة الفاتحة معيارًا سلبيًا، وربما مؤشرًا على المرض أو الضعف. إذن المعيار هو معيار المقارنة. ومن ثم، فإنَّ معرفة ما هو “جميل” يعني أيضًا معرفة ما هو “غير جميل” وعليه فإنَّ المظهر الجسدي غالبًا ما يكون أول المعلومات لدينا عن الآخرين، فنستنتج تلقائيًا سمات شخصية الفرد. من خلال، قوالبنا النمطيَّة: فتوقعاتنا الإيجابية أو السلبية تشكل أحكامنا اللاحقة و/ أو سلوكياتنا. وما ينطبق على الأشياء ينطبق على الإنسان، لكن الصورة المحزنة حتى الجمال يشير إلى بعض الصور النمطيَّة السلبيَّة (غالبًا ما يرتبط الجمال بالسطحية والغباء والأنانيَّة) كما إن التفاوتات الاجتماعية المتتالية يمكن أن تكون دراماتيكية. في حوار مع جان كلود كوفمان، يرد على سؤال أنه في عصور معينة، كان من المألوف أن البدانة تشير إلى ثراء معين، بالقول: كان ذلك في القرن التاسع عشر، عندما ركزت النظافة الصحية على قضية الكساح. كنا نفتقر إلى الطعام، ويمكننا أن نتضور جوعاً. في الأوساط الشعبية، كان هناك ميل في ذلك الوقت لإطعام الأطفال بالقوة، وكانت هناك حاجة إلى طعام يغذي الجسد. كان البرجوازي يظهر قوته من خلال غذائه، على مائدة غنية. أما اليوم، فعلى العكس!... على الرغم من اللامساواة، نحن نعيش في مجتمع من الوفرة الغذائية، حيث لدينا حتى إمكانية التهام الطعام السيئ... ومع ذلك، إذا نظرنا إلى علم الوراثة، فإن القبح يحدد أولاً، فضلا عن القيمة السلبية، نقصًا فسيولوجيًا وفكريًا وأخلاقيًا. ومنذ العصور القديمة اليونانية، فرض أسلوب بناء الأنظمة الفكرية اعتبارا من مفهوم مزدوج اتخذ فيه الجمال والقبح معنى. فالجمال مخلوق سماوي رديف الخير والحقيقة، وهو رفيق النظام والوئام والنعمة. والقبح رديف الشر والباطل والكذب، وعلامة العجز والافتقار والفساد، والحرمان وانعدام الوجود. ينحصر القبح فيما هو غامض، وقاتم، ومظلم، يتمثل في مادة لا شكل لها أو مشوهة، ويعكس الإرهاق والمرض والموت. في هذا الإطار ومن خلال النصوص الفلسفية والأدبية والدينية والطبية جرى التفريق بين جسد الذكروالأنثى. بالنسبة لأفلاطون أو أرسطو أو أفلوطين، فإن المادة تجاه القبح كالشكل بالنسبة للجمال. فالشكل، وهو خلق سماوي أو ذكوري، هو الذي ينتمي إلى مجال الروح. يبني وينظم. وعلى نحو مختلف، فإن المادة التي تجسدها الأنوثة بمثابة وعاء بسيط أو مادة سلبية. يلخص أرسطو الفكرة في كتاب (الطبيعة): “موضوع الرغبة هو المادة كما ترغب الأنثى ذكرًا والقبيح الجمال (...)”. في هذا المفهوم الأنطولوجي الذي يُفترض أن ينطبق على جميع الكائنات الأنثوية والذكورية، تكون المرأة ماهوية من خلال جسد مادي يحدد قبحها، والرجل من خلال الشكل الذي يحدد جماله. هذا الترتيب يردد صدى نظرية المزاج في الكتابات الفلسفية والطبية: فمزاج الرجل حار جاف، بينما مزاج المرأة بارد ورطب. ومن هنا تستنج من الناحية الفيزيولوجية المعايير الفكرية والأخلاقية التي من شأنها تبرير قبح الأنثى.

هل يمكننا أن نحب بعيداً عن الجمال؟ يرى لوبومير لامي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة باريس، يمكن أن يبدو الجمال أيضًا تعسفيًا، خاصة في أمور الحب. ألا يكمن هذا الجمال في نظر من يحب؟ على المفهوم، يجيب علم النفس التطوري بأن معايير الجمال تتوافق بشكل وثيق مع مؤشرات الصحة والخصوبة، خاصة عند النساء. من ناحية أخرى، عندما يُسأل الناس عن تفضيلاتهم في اختيارات الحب، أي الشريك المثالي، يتبين دائمًا أن الرجال يركزون بشكل أكبر، في ما يتعلق بالنساء، على الجمال الجسدي، بينما تهتم النساء أكثر بالوضع المهني لزوج المستقبل... ومع ذلك في أغلب الأحيان، يكون الجمال نسبيا تمامًا مع تعمق العلاقة. إنَّ جُلَّ موضوعات الكتاب تناولت الجسد جمالا وقبحا، وقد عدته فلوريان هيريرو المتخصصة في تاريخ التصوير الفوتوغرافي. كعمل فني: “إذا كان مصطلح فن الجسد واضحًا نسبيًا في القراءة الأولى، فإنّه يجمع ممارسات متنوعة. يستخدم بشكل أساسي لوصف حقيقتين فنيتين تتباعدان في زمنهما، وجغرافيتهما ومعانيهما، لكنهما مع ذلك مرتبطان. فمن ناحية، يشير فن الجسد إلى التدخلات على الجسد (رسومات الجسد، والأزياء، والأقنعة، والوشم، والندب، والثقوب، وما إلى ذلك) التي تمارس في جميع القارات، سواء كانت تعبيرًا عن الانتماء الاجتماعي أو تأكيدًا للتميز. ومن ناحية أخرى، في مجال الفن المعاصر، لم يعد الجسد مجرد موضوع مثالي، يجب نسخه أو تفكيكه: إنه يفرض نفسه في كل واقعه المادي، بعيدًا عن شرائع الجمال، مدعيا أنه حقيقي، متغيرا، هشا، ناقصا.

في السنوات 1910 - 1920، بدأت الطليعة الفنية في استخدام الجسد كأداة إبداعيَّة. الدادائيون والمستقبليون يخلقون تدخلات مذهلة وغير موقرة، في المقاهي أو المسارح، في الضوضاء والحركة. وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، في سياق الحرية والازدهار وفي فترة ما بعد الحرب، كان الفنانون الأمريكيون والفرنسيون واليابانيون، يستثمرون صالات العرض أو الأماكن العامة بأعمال تركز تدريجياً على فكرة الحدث، والإدراك، وأسبقية لـ “العمل” على المنتج النهائي. يهدف هذا الانقلاب الجذري إلى تحدي المفهوم التقليدي للعمل الفني. يقدم الفنان الأمريكي ألان كابرو سلسلة من الأنشطة التي نُفذت أمام جمهور يمكنه التدخل. في اليابان، يمشي فنانو مجموعة غوتاي (وهي أول مجموعة فنية راديكالية بعد الحرب في اليابان. أسسها الرسام جيرو يوشيهارافي عام 1954) عبر شاشات ورقيَّة أو يتدحرجون في الوحل. في فرنسا، ابتكر إيف كلاين مقاييس الأنثروبومترية الخاصة به باستخدام أجساد النساء كفرشٍ حيَّة. إذا فرضت هذه العروض الجسد كعامل للخلق، فإنَّه لا يزال يكافح لتجاوز وضع الأداة: فهي لا معنى لها في حدِّ ذاتها، والخطاب لم يتجسّد بعد في الجسد وبواسطته... لكن في القرن الحادي والعشرين حيث الهويات الافتراضيَّة، لها الأسبقيَّة على الهويات الجسديَّة، وحيث تتوجه ممارسة فن الجسد نحو المنصات عبر الإنترنت، وهو شكل جديد من أشكال فن الجسد، فمن المفارقات، لم يعد الجسد موجودًا بالفعل ولكنه يصبح مرة أخرى صورة ومفهومًا، ومفتعلا غير مادي.

في الحوار الذي كان واحدا من موضوعات الكتاب يؤكد جان بيير شانجو، وهو عالم الأعصاب، وأستاذ فخري في الكوليج دو فرانس وعضو في أكاديمية العلوم. بأن الفن مصدر الإنسانية. فـ (قبل 40 ألف عام من عصرنا، مع الإنسان العاقل، عُثر في كهف شوفيه على جدران مطليَّة ذات جماليَّة تستحق، من وجهة نظري، أي إنتاج لاحق آخر. نحن نصل إلى ذروة الفن في أصول الإنسان العاقل. وإذا ما عدنا إلى أبعد من ذلك. كان الإنسان الماهر يستخدم العديد من الأدوات، والحصى المرتب من دون أدنى جماليَّة: كانت أدوات لتقطيع اللحوم على الأرجح. ثم، نرى لدى الإنسان المنتصب، ظهور المنعطفات المتناظرة، التي لم يحسّن من كفاءتها: نحن نواجه بحثًا جماليًا، وتعبيرًا عن قيمة رمزيَّة. وأُكتشفت مؤخرًا مجموعات كبيرة من الأسلحة الصوانية في مواقع معينة في الشرق الأوسط، لم يستخدم الكثير منها مطلقًا. إن الفن يسير جنبًا إلى جنب مع التواصل الاجتماعي للرمز: فهو ينقل المعاني بالفعل بقوة تعبيرية قوية. ربما هو بالفعل تمثيل مبسط للغاية للإنسان نفسه.)... ولكن هل أن الإحساس بالجمال ينفرد به الإنسان؟ إن أحد المفاتيح الرئيسة لقواعد الفن هو الحداثة في الإبداعات الإنسانية... فمع الإنسان العاقل يتطور الفن بكل حريته وحماسه... لنتذكر، رباعيات بيتهوفن الأخيرة، والأوراق المقطوعة لماتيس، وأعمال سيزان العظيمة أيضًا... التي أُنتجت في أواخر حياتهم. بالتجربة، نجد أسلوبًا أكثر خصوصيَّة، مع رؤية للعالم أوسع وأكثر تفكيرًا: نركز بشكل أقل على التفاصيل القصصيَّة، بينما تظهر الجوانب الأكثر جوهريَّة في الإبداع المتأخر. أعتقد أننا مبدعون حتى الموت.) تكتب رومينا رينالدي دكتوراه في علم النفس، ومحاضرة في جامعة مونس وصحفية علمية في مجلة العلوم الإنسانية، حول متلازمة ستاندال، وكانت الدكتورة غرازييلا ماغريني وهي طبيبة نفسية قد وصفت في تسعينات القرن الماضي هذه المتلازمة بناءً على التجربة التي أبلغ عنها ستندال، ففي زيارة له إلى فلورنسا عام 1817 وصف تجربة شبه صوفية في اتصال مع تحف فنية في كنيسة سانتا كروتشي، وهو يحدق في جدارية العرافات لفولتيرانو.. في نهاية المطاف كانت مشاعره وأفكاره شديدة لدرجة أنه فقد وعيه. مثل هذه الظواهر يدرسها علم الجمال العصبي على نحو خاص، استجابة للتجربة الجمالية بالمعنى الواسع. ولأن هذه االتجربة تمثل بطريقة ما امتدادًا للوظيفة البصرية (الأولية والترابطية) للدماغ، فإنها تتضمن على العموم شبكات معقدة وتفاعلات مرنة بين مناطق الدماغ المختلفة. فهي تجمع من ناحية التمثيل (الرمزية العامة، على سبيل المثال الصورة الذاتية)، ومن ناحية أخرى المواد الملموسة (مثل الزخارف التصويرية التي تؤلف هذه الصورة الذاتية). من الممكن جعل هذين الجانبين متنافرين بطريقة تجعل رد فعل “المشاهد” في التكافؤ (أي “الإعجاب” أو “الكراهية”) وفي الكثافة، ويقدم لنا بيكاسو الذي جسد رأس ثور بسرج ومقود دراجة مثالًا رائعًا على هذا التنافر الذي يعرف في علم النفس المعرفي والاجتماعي بوصفه مصدر إزعاج وتوتر نفسي. ومنذ القرن التاسع عشر، تضاعفت قصص تجربة الفن الانفعالية والوجودية. كان من الممكن أن يتعرض مارسيل بروست للعديد من نوبات الربو بسبب إنهماكه في كتابته لـ (البحث عن الزمن المفقود)، ويصف كانط حالة الانجذاب الشديد والتنافر المتزامن عند رؤية شيء جمالي، بحيث يجد الخيال نفسه عاجزا ويجد الفرد نفسه “في الهاوية حيث يخشى الضياع”؛ ويجد دوستويفسكي نفسه في حالة هياج شديد عند رؤية المسيح ميتا لهولباين.

في عام 1989، لاحظت الطبيبة النفسية في فلورنسا التي صاغت مصطلحات المتلازمة، مئة حالة عولجت بشكل عاجل ونقلت إلى المستشفى بعد زيارات للمتاحف وصالات العرض. وفي عام 2009، وصف باحثون إنجليز وأيرلنديون في المجلة البريطانية للطب النفسي حالة فنان يبلغ من العمر 72 عامًا قدم إلى استشارتهم وهو يعاني من الأرق وأفكار الاضطهاد. بدأت هذه الأعراض أثناء رحلة إلى فلورنسا، عندما كان على الجسر القديم، حيث أصيب بنوبة هلع. ثم أصيب بالارتباك لبضع دقائق، ثم بدأ يفكر في أن المنظمات الدولية تلاحقه وتتجسس عليه... إن تجارب من هذا النوع إذا ما فُسرت من خلال شخصية ستندال الروائيَّة، يمكن أن تؤدي إلى تجربة حياة تعيدنا على الأقل إلى ضعفنا.

في دراستها تتحث ناتالي هاينيتش عن قيمة الجمال على محك الفن المعاصر، إذ يستند امتيازه على القدرة على التعبير عن الداخل أو وجهة نظر الفنان، مع المخاطرة بانتهاك شرائع التصوير الكلاسيكيَّة. وهكذا تم رفع قيمة الأصالة على حساب السيادة الممنوحة للجمال منذ فترة طويلة - وهذا الأخير لا ينطبق على مرجع العمل (موضوع اللوحة) ولكن على تنفيذه.

ومع ذلك، أكثر من المفهوم الحديث للفن، فإنَّ المفهوم المعاصر ينقل الجمال إلى خلفية القيم التي ينظر إليها المتخصصون (ولكن ليس من قبل الناس العاديين) للحكم على جودة العمل الفني: إلى الحد الذي يمكن أن يظهر فيها، على أنه “معادٍ للقيمة”، أي كمبدأ عدم الأهلية، بسبب حقيقة أنه مرتبط إما بالتقييمات العادية، أو بأنموذج فني يعده المتخصصون غير ذي صلة.

هل يعني هذا أن الفن المعاصر سيكون “عديم القيمة” بمعنى أنه لن يقوم على أي مبدأ للتقييم الإيجابي، وفي الوقت نفسه “عديم القيمة” بمعنى أنه سيكون بلا فائدة؟ ليس الأمر كذلك، لأنه من المحتمل أن يُقيّم أي كائن وفقًا لمجموعة من القيم. حتى في الفن الكلاسيكي، كان الجمال بعيدًا عن إثبات كونه القيمة الوحيدة ذات الصلة في الحكم على الأعمال: على عكس ما يفترضه المتخصصون الجماليون أحيانا، لم يعد لقيمة الجمال أبدًا قيم احتكارية متضمنة في علاقتها بالفن، فضلاً عن ذلك لا يحتكر الفن العلاقة الجمالية بالعالم.

إنَّ قيمة المعنى أو الأهمية هذه موجودة في كل مكان، ومن ثم فقد خلعت عرشه. وهو ما يترك الفنانين أحرارًا في اقتراح الأعمال التي يعدها الحس السليم “قبيحة”: صور بغيضة أو أشياء مثيرة للاشمئزاز أو حتى مبتذلة. هذا التبخر للجمال في المشهد القيمي للفن المعاصر هو بالتأكيد مفارقة مذهلة في نظر من ليس على دراية والذين يواصلون تقييم الفن وفقًا لقيم خاصة بالأنموذج الكلاسيكي، وقبل كل شيء، بأنموذج حديث. ومن هنا، بالطبع، ضراوة معارضة الفن المعاصر. ولكن من هنا، أيضًا، أهمية اتباع نهج “قيمي” مناسب لفهم أسباب هذه التعارضات - أيًا كان الرأي في موضوعها.