الطوفان أو عبّاس عماد يحلم بصناعة الأفلام

لؤي حمزة عبّاس

(1)

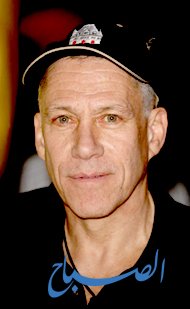

عاودت الاتصال به وأنا في الباص، في طريقي إلى العشّار، أجابني بأنه على جسر التنومة، وسينتظرني في المكتبة. بعد نحو عشرين دقيقة، دخلت الزقاق، متجنّباً مجرى المياه القذرة، وعند مروري من أمام المقهى، قبل خطوات من المكتبة، لحق بي، بعد أن لمحني عبر زجاج الواجهة المغبر، وكان صورةً محليَّة لمغترب عراقي بشعره الطويل منثور الخصلات، وشاربه الخفيف ولحيته التي لا تتعدى ذقنه، والكاميرا النازلة على صدره، فضلاً عن القميص الملقى على البنطلون بزرقته السماوية وأزراره المعدنية ملتمعة الحواف، وكنت قد اتصلت به في نحو العاشرة صباحاً، انتظرت قليلاً وأغلقت الخط.

بعد منتصف الليل، وصلتني رسالة منه:

ـ مرحبا دكتور

مخابرني؟

آسف نومتي مگلوبة، وصاير أگعد تالي الليل..

صباح اليوم التالي، قرأت الرسالة، وكتبت له:

ـ مراحب

عدّل وضعيتك وخلي نلتقي..

في الكليّة، بعد منتصف النهار، وصلتني، منه، رسالة أخرى:

ـ هلا دكتور

تمام..

نلتقي اليوم عصراً.

وأرفق بها بوستر الفيلم الوثائقي (كوبا ورجل الكاميرا) للأمريكي جون البرت، الذي أرسلته له قبل أيام، وقد رشق أسفله: رائع.

(2)

عبّاس عماد

أحد أصغر أصدقائي وأوضحهم موهبةً

تعرّفت عليه قبل سنوات، في العشّار، يوم كان يعمل في مكتبة شهريار، وقد جمعت بيننا الكتب، وأنشطة الثقافة المتباعدة، والمطاعم الشعبية، ثم وبحركة بالغة الكرم من صفاء ذياب، صاحب شهريار، أهدى له كاميرته الكانون، في نوع من التخلّي الرمزي عن الموهبة، احتجاجاً على سوء أحوال الثقافة العراقية، صار عبّاس يملك كاميرا ويتحدّث في أنواع العدسات وأحجامها، ولم يعد يُرى إلا وهي معلقة على كتفه وأحياناً يلفُّ حاملها الجلد حول رقبته، بعد أن يضعها بأناة في حقيبتها الصندوقية، ويغلق السحّاب.

كشفت الكاميرا، في تصوّري، خلال وقت قياسي، عن إحساسه البالغ بمراقبة الحياة واصطياد اللقطات التي تتحدّث عن وعيه في اختيار موضوعاته وذكائه في التعبير عنها.

تصلني منه على الواتس، كلَّ يوم تقريباً، عشرات الصور للحياة الخام في البصرة، بلا تصنّع أو افتعال، وغالباً ما يستوقفني، في صوره، البناء والتفصيل الإنساني، وهما سمتان كافيتان، فيما أظن، للتعبير عن موهبته.

وطّدَ نشاطه الفوتوغرافي علاقته بالسينما، قراءة متنوّعة، ومشاهدة يومية، ومحاورات، حتى صار خبيراً بالمخرجين وعوالمهم، وعلى دراية لافتة بالأفلام.

كان يسعدني التواصل معه، عبر صوره المرسلة، أو عبر اتصاله ليحدّثني عن اكتشافاته التي لا تنتهي، وعند الضرورة يزورني في البيت، أستمع له وأحدّثه وأستشعر سعادته وهو يخوض في عوالم الضوء.

زيارة البيت لا تنتهي، في العادة، إلا بكتاب أو أكثر يحشرهم في حقيبة الكاميرا ويغلق السحّاب.

(3)

يحدّثني متحمّساً، في كلِّ مرّة، بفكرة فيلم قصير، وثائقي أو روائي، فأستمع له مراقباً تعبيراته والتماعة عينيه وانفعالات يديه، تبدو أصابعه طويلة الأظافر، مع حديثه، أكثر حرية وليونة، وهي تتحرّك في كلِّ اتجاه، كأنّها تشير لمخرجين يشاركوننا الجلسة، ولا يراهم سواه. في النهاية يتحدّث عن فكرة فيلم وثائقي يسجّل ما تبقّى من غرافيتي ثورة تشرين، بعد كلِّ هذه السنوات، أو عن الوشم في جنوب العراق، أو عن الطفل الذي تعرّف عليه، مصادفة، في الكورنيش، حينما كان مستغرقاً بقراءة المحاكمة تحت إحدى المظلات، وقد سأله فجأة، كأنه انبثق من الهواء:

ـ شنو تقرا؟

رفع رأسه ورآه يقف قريباً، يحمل علبة علكة، ويرتدي نعالاً بلاستيكياً قُطعت حافّة احدى فردتيه، يسدّد نظراته نحو الكتاب

أجاب، بصوت خفيض:

ـ قصة.

ـ قصة أيش؟

سكت قليلاً، وسأله بدوره:

ـ شسمك؟

ـ عبّاس

انفرجت أساريره، وقال:

ـ أنا هم أسمي عبّاس..

واصل الصغير محتجّاً، كأنه لم يسمع:

ـ ما گتلي قصة أيش.

عندها وجد نفسه يتحدّث بطلاقة عن بطل كافكا الذي يجد نفسه، بلا مقدمات معقولة، متّهماً ومُقاداً للمحاكمة..

اقترب منه، وهو يقول:

ـ أنا هم أبوي أتهموه، وهسه محد يدري بيه وين..

رأيت اللمعة في عينيه وهو يحدّثني، ويضيف:

ـ ثم سكتَ وسكّتُ، سمعنا تكسّر الأمواج على الصخور، وهدير محرّكات السيارات على الكورنيش

دفع شعره إلى الوراء، وأضاف:

ـ هاي قصة الفيلم، لا أكثر ولا أقل.

(4)

ـ هلو عباس

ـ أهلاً دكتور، شلونك

ـ زين، المهم أنت تبطّل سوالفك وترجع خوش ولد..

ضحك وهو يتخلّل شعره بأصابعه، ويقول:

ـ صار لي مدة ما أدري شبيّه، مضيّع ليلي من نهاري!

خرجنا من الزقاق وسرنا على الرصيف، اقترب مني وهو يمسك بالكاميرا وقال:

ـ بداعتي شوف هاي اللقطات

وبدأ يستعرض الصور المخزّنة، تصوّرته يُريني مجموعة جديدة من صوره، لكنه قرّب الشاشة نحوي، وهو يقول:

ـ هذا وثائقي عن البصرة سواه جندي أمريكي

أخذ يضغط الزر الدائري المحزّز، مستعرضاً مشاهد متتابعة للرصيف الذي نمشي عليه، والشارع المحاذي، والنهر خلف الرصيف المقابل، رأيت وجوهاً مألوفة، تصوّرتني أعرفها، وأخرى غريبةً عنّي، قرّب احدى اللقطات مبتسماً، فرأيت شاكر، مختل العشار الشهير الذي وُجِد، ذات صباح، طافياً على النهر وقد غطّت وجهه الطحالب، كان سعيداً بالنظر إلى الكاميرا، مقرّباً منها وجهه المغضّن بلحيته الشيباء المتربة، وهو يُلاعب سبابتيه في حركة شائنة.

قلت:

ـ أصبح شاكر بعضاً من تاريخ المدينة

فردَّ وهو يطفئ الكاميرا، ويتركها متدليّةً على صدره:

ـ تمام، أحوّل لك الرابط، نص ساعة وقت كافي بالنسبة لجندي لتقديم صورة المدينة من وجهة نظر محتل

قلت:

ـ ربما، كان يسلّي نفسه بتسجيل وقائع مدينة مستباحة

توقف قليلاً ونظر لي مباشرة، مفكّراً فيما أقول، ثم عاود المشي وسلّم على صاحب بسطية شاي قريبة، فردَّ عليه الأخير بألفة ودعانا إلى الجلوس، فجلسنا على مصطبة خشبية مضعضعة، فُرشت فوقها بطانية ترابيّة اللون، متآكلة الحواف، فكّرت: ربما كانت بُنيّةً ذات يوم بشراشيب خضر

طلب عبّاس شايين وسألني:

ـ بدون شَكَر؟

ـ لا، شَكَر عادي..

قال للرجل:

ـ إثنين شَكَر عادي، وبطلين ماي

ثم عاد لحديثه عن الأفلام..

ـ شفت كوبا، عمل حلو..

ـ جهد أربعين سنة..

فقال:

ـ الوثائقي مشروع عمر، مو لعبة..

وأضاف متسائلاً:

ـ شفت بغداد ساعة صفر؟

ـ لا

ـ فيلم تفاصيل راح ايعجبك

سألت:

ـ مخرج عراقي؟

ـ أي، عبّاس فاضل، مقيم بفرنسا، سجّل 120 ساعة خلال زيارتين لبغداد

ـ شگد وقت الفيلم؟

ـ خمس ساعات، تصوّر شنو ممكن يطلع بخمس ساعات من 120؟

ـ وقت طويل بالنسبة لوثائقي

ـ تفاصيل يومية عادية لحياة عائلة بغدادية، من الحصار للسقوط

نظر نحوي بودّ، وقال:

ـ الله يساعدكم، شلون جنتو عايشين بالحصار؟

ـ بالضيم!

قلت، وأنا آخذ استكان الشاي من يد الرجل المبلّلة.

(5)

قطعنا شارع الكويت، ثم عبرنا جسر حنّا الشيخ المختنق بالباعة الشباب وبسطياتهم المتلاصقة على الجانبين، مضينا، بعدها، إلى شارع الوطني

كنت أحمل قنينة الماء وأفكّر بساعات عبّاس فاضل في بغداد

وهو، بالمناسبة، ثالث عبّاس في حكايتنا.

سألت:

ـ متى كانت الزيارة الثانية إلى بغداد؟

ـ 2005، لمتابعة تفاصيل حياة العائلة، عائلة أخته، بعدما تغيّر الحال

قلت، متشوّقاً لرؤية الفيلمين:

ـ بالوقت الي كان عبّاس يصوّر بيت أخته في بغداد، كان الجندي الأمريكي يصوّر شوارع البصرة، من على دبابته..

واحد هنا وواحد هناك..

أضفت، بعد لحظة صمت، كأن أحداً قطع شريط الصوت عن مشهد سيرنا:

ـ لعل شاكر كان الشخصية الأنسب للتعبير عن البصرة، وإن لم يشهد الجندي نهايته المؤسفة..

قال:

ـ عبّاس شهد نهاية بطله، ابن أخته الصغير، برصاصة طائشة.

كان الغروب يلوّن أركان المشهد السماوي ويصعد

وكنّا نواصل السير نحو شارع الكورنيش، مع كلِّ خطوة أُحسُّ بضيق في صدري

انتبه لتثاقل خطواتي، فسألني:

ـ ها دكتور، خير؟

ـ يمكن الضغط.

سأل قلقاً:

ـ نرجع؟

ـ لا، ماكو شي، شوية تعب ويروح.

..

..

وقفت على الجانب، وفتحت غطاء القنينة

كوّرت كفي، وسكبت فيها الماء

كان بارداً، شديد الصفاء

مسحت وجهي وضغطت، بسبابتي وإبهامي، على صدْغَي

بعدها، فتحت عينَيّ، ونظرت.