الدودوك.. حكايات وتأمّلات في الذات

باسم سليمان

إن تدوين السيرذاتية وفق لويس ممفورد، في كتابه: (المدينة عبر العصور) قد بدأت إرهاصاته إبان اختراع المرآة – المرآة كما نعرفها الآن- في البندقية في القرن السادس عشر. فالمرآة سمحت للإنسان أن يرى صورة وجهه كما يراه الآخر. ترافق هذا الأمر بولادة عصر اللوحات الشخصية/ البورتريه وانتشارها. وكما يذكر ريجيس دوبريه في كتابه: (حياة الصورة وموتها)، بأن البورتريه لم يكن مسموحا به في البداية إلا للملوك والأبطال. وحتى هؤلاء كان مبرّرا تواجدهم في اللوحة وإن يكن موضوعها الرئيس إحدى الشخصيات المقدسة الدينيّة. وقد تطور الأمر فيما بعد ليسمَح للرجال، بأن تكون لهم لوحة شخصية.

وأخيرًا حازت النساء على هذه الميزة. هكذا لعبت المرآة والبورتريهات دورًا بوصفها منصّة متقدّمة للتعبير عن الذات البشريّة الفرديّة وكتابة تاريخها الشخصي الخاص بها. ومنذ ذلك الوقت والكتّاب يراودون ذواتهم في سرديّات روائية وسيرذاتية أخذت شكلًا مرآويًا، يعكس الكاتب من خلاله إدراكه لذاته، أو لوحة له يتأمّلها على جدار وجوده.

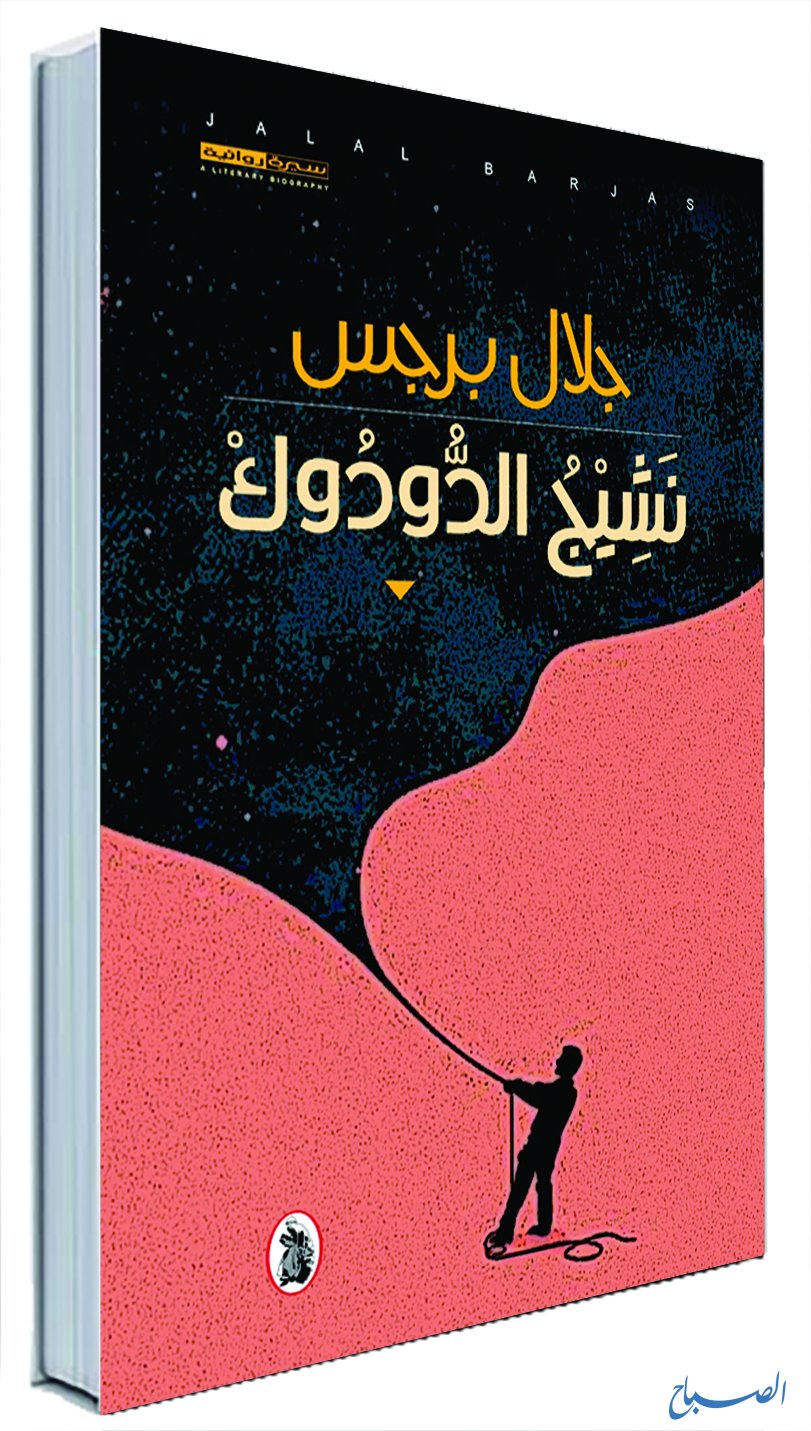

يأتي كتاب: (نشيج الدودوك/ سيرة روائية؛ للروائي الأردني جلال برجس، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر لعام 2023) ضمن إطار انعكاس الذات في اعترافات مونولوجية، ولوحة روائية أقرب للتحليل، يفسّر من خلالها برجس نمو ذاته الروائية عبر الزمن والمكان.

إنّ طفولة الشخص هي جذور شجرة شخصيته، هكذا يعود برجس إلى لحظة فارقة واجه فيها قلقًا داخليًا مضجًّا، لربما نتج عن تجارب لها وقعها في النفس الغضّة، كرؤية أول امرأة عارية وتلقيه صفعة منها لاقتحامه خلوتها. واكتشاف أنّ الموت هو نهاية الحياة. وأن من يمنحه المعرفة قد يكون ظالمًا، كما فعل أستاذ الرياضيات الذي جعله يبول في ثيابه، عندما منعه من الذهاب إلى الحمام، وحوداث أخرى كثيرة. هذا الضجيج الداخلي الذي أبعده عن سكينة وطمأنينة الطفولة، دفعت برجس إلى البحث عمّا يسكت هذا الضجيج، الذي كاد أن يمزّق شخصيته في أول تكوينها. ولولا اكتشافه الدواء من خلال حكايات جدّته التي لجمت هذه الفوضى الداخلية لنفسه وجعلتها غير متمنّعة القياد، وحوّلت صاحبها إلى راوٍ، لكان برجس قد أصبح: «ربما أكون إمّا مجنونًا أو مجرمًا مطلوبًا من العدالة»! ومن وقتها وهو يقتدي بتطبيب جدته الفطري عبر القراءة والكتابة والسفر، مروضًا هذا الضجيج الداخلي الذي أسماه: نشيج الدودوك!

لم يرد جلال برجس أن يقدّم سيرته الذاتية بتسلسل زمني محض، وكأنّها تاريخ، بل أرادها محايثة للحظته الحاضرة في عام 2022. فهو بقدر ما يروي للقارئ هذه السيرة إلّا أنّه يعيد اكتشاف ذاته كشخصية روائية؛ ومن هنا جاء توصيفه: نشيج الدودوك كسيرة روائيّة، لهذا الراوي الذي أصبحه. وهو بذلك يعيد تقليد جدته تلك الحكّاءة العظيمة، فهي لم تكن تقصّ إلّا لرغبة ذاتية، فضلا عما تتغيّاه في مسامع الآخرين. وعندما سردت القصة التراثية المشهورة في الأردن عن: «طيور شلوى» هؤلاء الأيتام الذين أصبحوا فرسان قبيلة عبد الكريم الجربا، كانت قد حدست بما يعانيه حفيدها، فأرادت أن تعلّمه أنّ الحياة هي مشكلة يجب أن نعرف أن نجد لها حلًّا، حتى نستطيع عيشها، وكأنّها بفطرتها قد أخبرته سرّ القص وسرّ الحياة. يقول الباحث الأدبي التطوري بريان بويد كما يذكر جوناثان غوتشل في كتابه: (الحيوان الحكّاء) بأنّ العمل الفنّي بمثابة ملعب للذهن. وكما يؤدي اللعب إلى تنمية عضلات الأطفال فإنّ الحكايا تساعد على تنمية عضلات المخ.

هكذا أعطته جدّته طرف الخيط من أجل ترويض هذا الضجيج الداخلي، وهو من وقتها يقرأ. يقول برجس: (نحن لا نقرأ لنتسلى، نحن نقرأ لنعثر على أنفسنا؛ فنستمر مؤمنين بالحياة والحرية).

يعود برجس بذاكرته إلى الجذر الذي قاده إلى ملء الكثير من الدفاتر باليوميات قبل أن ينمو منه فرع الروائي المورِق، وذلك في تلك المواجهة التي استشعر فيها خطرًا قد ينال من أمّه من قبل أبيه، فوقف في مواجهته صامتًا إلى أن تراجع أبوه عن غضبه. في ذلك الوقت خرج الصغير يبحث عن ملجأ له، فلم يجد نفسه إلّا وهو أمام حانوت يبيع الدفاتر والأقلام، فاشترى دواءه المسكِّن منه، وشرع يخطّ حوارًا عاصفًا على الدفتر بينه وبين أبيه حتى استكانت نفسه. يعرض جلال برجس حياته من خلال شخوص عائلته وأقربائه: الأب والأم، والعائلة من جد وجدة وعمّه عزيز الذي ورث عنه حب السفر، ورفاقه وقريته حنينا قبل أن تكبر مثله وتصبح مدينة. ومدينة مادبا التي كانت تتراءى له في طفولته كمنارة تعد هذا البحّار الصغير بالكثير من المغامرات. ولم يفت برجس أن يذكر أن التأمل في تلك النساء الواقعيات والخياليات اللواتي أنضجن قلبه وجسده؛ بداية من تلك المرأة التي عرفته بمحض الصدفة أنّ جسد المرأة جغرافية، بقدر ما هو واقعي بقدر ما هو خيالي. إلى أزميرالدا التي أخبرته كيف يصبح أحدب نوتردام الذي كان يطبع مناشير ثورية من خلال حبّه لها. إلى تلك المراهقة التي تشبه رابونزل بشعرها الأسود الطويل. يكبر الطفل ويصبح مراهقًا، لكنّه لم يتخلّ عن حلمه بأن يطير بمساعدة الحذاء الرياضي الصيني الذي كان تعبيرًا عن حذاء هرمس من دون أن يعرف! ألم يقل يونغ بأنّ الكثير من المشاعر والأفكار تأتينا من الذاكرة الجمعية. أصبح ذلك الشاب مهندسًا عسكريًا في ميكانيك الطيران، لربما تحقيقًا لرغبة أبيه الذي كان عسكريّا في الجيش من دون أن يشعر. سنوات كثيرة قضاها في الصحراء يراقب الوحش الميكانيكي يحلّق في عين الشمس، مؤججًا فيه أحلام السفر والقراءة والكتابة. في تلك الأزمنة الصفراء قرأ جلال كثيرًا وكتب تجاربه الأولى في السرد، وتعرّف على أصدقاء لهم ذات الاهتمامات، لكنّ الضجيج الذي أرعبه في طفولته ما زال يتحيّن الفرص لينقض عليه. يواجه جلال هذا الضجيج الذي بدأ يسمع من خلفه موسيقى عذبة بشراء العود ويتعلّم المقامات، إلّا أن أباه يكسر العود، فما يزيده ذلك إلّا إصرارًا على شرائه، لكن مع أول علامة يعزفها تتصدّى في داخله تقطع أوتار عوده الأول. وكما يقول: (يبدو أنّنا لا نرى الأشياء بمعزل عن ذاكرتنا).

أقام برجس هيكله السردي في كتابه نشيج الدودوك على ثلاثة أسفار قام بها إلى الجزائر وبريطانيا وأرمينيا. وثلاثة كتب رافقته: الغريب لألبير كامو، والهجرة إلى الشمال للطيب صالح، وداغستان بلدي لرسول حمزتوف. لم يكن اختيار هذه الكتب عشوائيًا فمن خلالها ناقش برجس مجموعة أفكار.

إنّ مسؤولية الكاتب أمام مصداقية كلمته دفعت برجس إلى مقاربة: (الغريب) تلك الرواية التي حظيت بقراءات كثيرة وتأويلات عديدة، نتجت بسبب أنّ كاتبها فرنسي الجنسية، جزائري المولد، وجودي الفكر، عبثي الأيديولوجيا، دافع عن الحرية والثورات. ومن هنا أمام تلك التناقضات التي عاشها ألبير كامو، هل كان (ميرسو) بطل روايته الغريب تعبيرًا عن ذاته في عبثيتها ووجوديتها المحضة، أم أنّ كامو عبّر من خلال ميرسو عن تناقض مبادئ الثورة الفرنسية مع طبيعة الاستعمار، وأن اللامبالاة التي تلقّى فيها ميرسو نبأ وفاة أمّه رمزًا لانقطاع عرى المبادئ عن الأمّة التي أبدعتها. مهما يكن، فتلك المقاربة التي أوجدها برجس، كان الهدف منها أن يقف الكاتب أمام المسؤوليات التي تفرضها عليه الكلمة، سواء أكان منتجها أو مستمعًا إليها. في قصة جدّته عن طيور شلوى، ما إن سمع شويش الطفل الأكبر بين أخوته الأبيات الشعرية لعجوز يستنكر فيه التعرّض لشرف القبيلة نتيجة الضرائب التي فرضت من قبل العثمانيين، حتى حمل سيفه واتبعه أخوته، فقادوا القبيلة ذودًا عن حياضها.

كان على ألبير كامو أن يكون واضحًا أكثر، وعلى الرغم من إدانته للعنف بحقّ الجزائريين المنتفضين، إلّا أنّه قالها صراحة، بأنّه اختار أمه/ فرنسا. في سفره إلى بريطانيا استكمالًا لعلم هندسة الطيران حمل برجس معه رواية: (الهجرة إلى الشمال) للطيب صالح إلى بلاد شكسبير وديكنز، فهل كان هو الآخر: «مصطفى سعيد»؟ يسرد برجس عندما كان طفلًا، كيف أن طبيبًا أردنيًا شفاه من ألم في الأذنين، كان خريجًا من بريطانيا. لم تأتِ تلك الذاكرة اعتباطًا، فبرجس كان يقصد أنّ سطوة العلم والثقافة الغربية على أبناء الشرق، لا تختلف عن تلك السطوة التي واجهها مصطفى سعيد مع الاستعمار الإنكليزي للسودان. أراد برجس من انتقائه لرواية الهجرة إلى الشمال اختبار تحرّره، وأنّه لم يحرق كما فعلت جين موريس ثقافة الشرق التي يعتز بها مصطفى سعيد بطل رواية الطيب صالح، حتى توافق على الزواج منه، بل رأى في شكسبير وديكنز أمداء أخرى له. تلك المقارنة كان الهدف منها توضيح دور الثقافة في لحم الأرومة البشرية التي أنهكتها الحروب.

ومن هذه الرؤية الإنسانية، التي عبّر عنها النفري، وفاتت الغرب، بأنّ كل إبحار إلى الضفة الأخرى يعوّل عليه، كان لا بدّ أن تستكمل هذه السيرة بالذهاب إلى أرمينيا رفقة رسول حمزتوف وكتابه: (داغستان بلدي). طار برجس إلى يريفان عاصمة أرمينينا مدعوًا إلى مؤتمر يناقش الإرهاب مرددًا مع حمزتوف: «أيها المسافر، إذا لم تعرج على منزلي، فليسقط البرد والرعد على رأسك، البرد والرعد ...أيها الضيف، إذا لم يرحب بك منزلي، فليسقط البرد والرعد على رأسي، البرد والرعد» وهناك يكتشف برجس معنى ذلك الضجيج الذي كبر معه حتى أصبح موسيقى. إنّها موسيقى آلة الدودوك المصنوعة من شجر المشمش التي يعبر فيها الأرمني عن أفراحه، وأحزانه، وذكرياته، وحاضره، ومستقبله.

طلب من حمزتوف أن يكتب بعض الأبيات عن بلده، فسخر وكتب كتابًا طار في الآفاق. واستمع برجس الطفل لحكاية جدته، فأبدع مقصلة الحالم، وسيدات الحواس الخمس، ودفاتر الوراق، ونال جائزة كتارا والبوكر وغيرها، لكنّه مازال يعوّل على ابتسامة أبيه بعدما رأى اسم ابنه يذيّل إحدى قصائده المنشورة. لقد تصالح الابن والأب من خلال الأدب، أليس من الممكن أن يتصالح الأخ والأخ في الإنسانية عبر الأدب. لكلّ منّا نشيده الخاص، قد يكون لآلة الدودوك، أو أيّة آلة أخرى، فالمهم، كما يقول جلال برجس: (الكتاب الجيد، هو ذلك الذي يحسّ القارئ، أنّ كاتبه ارتكب كل ذلك البوح من أجله).