لذّة الخلق

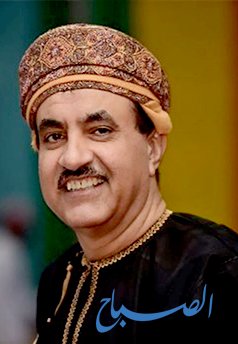

فاروق صبري

رغم سنوات البعد عن الوطن في سوريا ونيوزلندا، إلا أن المهجر لم يعنِ مغادرة أصول ثقافتي الأولى، ولا يفترض أن يكون لهاثاً خلف جمالية ثقافة الجغرافيا التي أعيش فيها، لذلك وضعت (الثقافة الأولى) كمد روحي ومعرفي أنطلق من أرضيتها وعمقها التاريخي من دون قيود (النوستالجيا) الثقافية أو التخندق في نشوة شعاراتها الوطنية!!. من مخاطر ما يشعر به المسرحي المغترب هو إحساسه بأن المكان الذي يتواجد فيه، يعيش بين ناسه الآن غريباً عنه ولا يرتبط بصلة به، هذا الشعور يؤدي إلى البحث في أوهام، قشور الهوية وليس عن جوهرها ودلالاتها الجمالية والمعرفية، أو التشبث بـــ (بجغرافية ثقافة الوطن) بطريقة ميكانيكية غير حيّة أو قادرة على الاستفادة من طاقاتها الإيجابية، ومثل هذا الشعور قد بدأت تجاوزه، ومن ثم التخلص منه مع توالي تجاربي في مجال المسرح.

لكن أخطر حالة أصابتني هي أن تتواصل معي إشكالية الاغتراب -التي فرزتها سنوات الغربة الطويلة- وأنا ذاهب إلى الوطن كي أنجز نصي (الوردة الدامية) كعرضٍ مسرحي، خاصة والنص منبثقٌ من جغرافية ثقافة الوطن ومُتوجّه إلى جمهوره، نص في متنه حدثان منفصلان زمنياً ومكانياً، وأربع شخصيات رغم إختلاف وتناقض بنيتهما الدرامية، إلا أنني أردت أن يُجسدها مُمثلة ومُمثل كمحاولة لخلق حوافز وفرص مُمتعة في الأداء االتمثيلي.

وبمعنى رغبت أن أدخل هذا النص- العرض والمُمثلين إلى مختبر التجريب، مثلما تيقنت أن مشهديات هذا العرض ستُخلق عبر عملية تجريبية، من المؤكد سيكون التخييل فيها عاملاً مُهما وحيوياً، وكانت يوميات البروفات مشحونة بالحيوية والتأمل والبحث والإحساس بلذة الكشف والخلق، والتي تتماهى مع لذّة نص تحدث عنها رولان بارت في كتابه المعروف.

وفي أربيل عاصمة كردستان العراق وضمن مديرية المسارح والسينما، بدأت الخطوات الأولى مع هواجس أن أقدم جديداً في خلق المشهدية البصرية، لذلك حاولت أن يأخذ التجريب أبعاداً متنوعة، في النص وتقنياته الزمكانية المُتداخلة والمُتقاطعة، وأساليب بناء أحداثها وتكوّن شخصياتها المُختلفة سيكولوجياً ومهنياً واجتماعياً، ومثل هذا التنوع التجريبي كان أيضاً حينما تحوّل المقروء إلى مرئي، فتارةً يرى المشاهد حكاية شخصيتين لم تلتقيا في الواقع، لكنهما على المسرح تسردان أحداثاً مشتركة، وبل إنها اي تلك الأحداث سيرتهما الخاصة المُشتركة والمليئة بالعذابات والأحلام والخيبات، وتارة يجد الممثلان بأنهما سائران للدخول في شخصية أخرى مختلفة، لذلك يضطران لتغيير جغرافية الحدث والملابس والإكسسوارات، وتكوِّن الجسد وتشكيله وإيقاع الصوت ونبرته، فنرى الممثل شاعراً عذباً يُلقي قصائده، ويركض مع الفتاة خلف الفراشاة في فضاء أخضر جسدته عبر زحمة الأضواء الخضراء فوق الخشبة، فيما تنتقل وتتطاير منها أضواء حمراء كأنها الفراشات، هذا الحقل الأخضر انتقلتُ به إلى لعبة أخرى، حيث أسست مشهداً مطرياً عبر تقنية بسيطة، إذ ثبتُّ خلف الكواليس ماطوراً لدفع الماء ربطته بأنابيب بلاستيكية مثقوبة رشت الممثلين بالمطر، وهما يُغنيان قصيدة شيركو بيكه س، ويرقصان على إيقاعات الدفوف والأمطار، ومع توالي أحداث العرض نلاحظ تغييراً في زمكانية فضاء العرض، ونشاهد وتغيرًا في الشخصيات.

المُمثل الذي جسد شخصية الشاعر يُغير بعضاً من أزيائه وأدائه الجسدي والصوتي والسيكولوجي، ليؤدي دور مُحقق جلاد والمُمثلة، التي شخّصت دور الفتاة الشابة تنتقل لتُمثل شخصية إمرأة مُسنّة هي زوجة الشاعر، وكان هذا الامر مُحاولة تجريبية في سياق تحريض المُمثلين لإظهار طاقاتهم الأدائيَّة جسدياً وصوتياً وسيكولوجياً في تشخيص أدوار مختلفة، وربما متناقضة ولعل ما قمت له ليس جديداً في مسيرة المسرح، لكنه محاولة تجريب مسرحي إن لم تتبلور ولم تؤدِ إلى الابتكار، لكنّها أعطتني مفاتيح جديدة للبحث والكشف والخلق، كل هذه التغييرات في بعضٍ من فضاء العرض والإكسسوارات والإنارة والملابس، والشخصيات تجري أمام الجمهور وبطريقة تتماهى مع إسلوب التغريب البريختي وتتماشى مع قناعتي بتوظيف وتجريب كل اجتهادات وتيارات ومدارس فنون المسرح حتى داخل العرض الواحد، وهذا ما جربته في العديد من عروضي المسرحية- أحاول التحدث عنها لاحقاً- والتي قُدمت على خشبات افتقرت الكثير منها إلى التكنولوجيا، أو غابت من بعضها إلا أنني عوّضت عنها بوسائل تقنيّة ما، خاصة وأنا أعتقد التقنيّات التكنولوجية، رغم أهميتها كونها تُساهم في صناعة مشهديات بصرية مُمتعة، إلا أن لا معرفية استخدامها أو الخضوع لإغواتها التقنية المطوّرة ينتجان مناظر خلابة بلاستيكية النكهة فارغة من البُعد المعرفي.

إن إرادة التجريب والمُغامرة رافقتني منذ سنواتي الأولى، أي خلال دراستي فن المسرح والسينما، لذلك اينما كنت كانت هذه الإرادة الباذخة تسير معي في داخل الوطن وخارجه، ولعلّ العرض الثاني المنودرامي (لا أحد يطرق بابي تأليف عبدالرزاق الربيعي)، الذي قدمته داخل الكنيسة حيث وظّفت جغرافيتها وكورالها الإنشادي، كان أول القدح في إمكانية تقديم عرض منودرامي مُغاير ومُختلف من حيث الحلول البصرية والفكرية، ولكن شرارة القدح لم تكن كافية في ولادة الفكرة بصورة واضحة، اذا كانت محاطة بالتساؤلات، التي فتحت شهية القراءة لتاريخ المسرح والمنودرامي منه بشكل خاص، مروراً بمحاولاتي المتواضعة ومشاهداتي السابقة لتجارب مبدعين مسرحيين منودراميين، كل هذه دفعتني أكثر إلى الوقوف عند السائد العرض المونودرامي، وطرح تساؤلات حول بنيته البصرية والمضمونية، وهل من الممكن تغيير هذه البنيّة تغييراً جوهرياً وجديداً في النص والأخراج والتمثيل وتأثيث الفضاء المسرحي؟.

وفي مقابل هذا التساؤل كان ينتصب أمامي تساؤل مغاير: هل هذا التغيير، التجريب الذي بدأت التفكير به يتحول إلى مشروع عملي، يمكن تنفيذه كعرض مسرحي لا يتناقض مع تسمية العرض المونودرامي، وبالعكس من ذلك يتخلص من النمطية والثوابت، ويضيف إليه حيوية بصرية ممتعة ومؤثرة ومشحونة بالجمال والمعرفة.

ومع سيل من التساؤلات التي كنت أطرحها وما زلت على نفسي، كانت آراء وعناوين ومواقف معارضة، مشككة، غير مقتنعة لحضور العرض المونودرامي لا تغادر ذهني، لاحظت أن هذه الأراء رغم تباين مستويات أو لرفضها العرض المونودرامي، إلا أنها تؤكد لا درامية المونودراما، بمعنى أنها تفتقد للصراع، الذي يعتبر أهم جوهر في أي عرض مسرحي، ومثلما قلت سابقاً إن مثل هذه الآراء المعارضة للمونودراما، هي أيضاً كانت الدافع المحرّك في تواصلي لتغيير البنية البصرية والمضمونية للعرض المونودرامي، حيث يكون السرد أو أحاول أن يتخلص من تسمية (الصوت الواحد)، ويفتح المجال لتعاقب أصوات أخرى ولا يتخندق في جغرافية الماضي والاستذكار والاستحضار، ويتناول الحاضر والآني، وربما المُستقبل وتتداخل أزمنته وأمكنته، وتتجلى سينوغرافيته، وليصبح أكثر فعالية وتصادماً ومثيراً ومحرضاً لوعي المشاهد، وبل دافعاً له نحو المشاركة في العرض، وبل المساءلة حول أحداثه أو شخصياته المتعددة والمُتنافرة ربما أيضاً.

إذ يقول الكاتب السوري عبدالفتاح قلعجي (لا شك أن هذا المشروع يضفي حياةً جديدةً على المونودراما التقليدية، وينقلها من دائرة العرض للحدث أو الشخصية إلى دائرة البحث في الحدث أو الشخصية) وما شخّصه قلعجي وهو الذي قرأ نص المشروع وشاهد عرض (أسئلة الجلاد والضحية)، ومن ثم كتب نصاً (ظهور شهريار)، وفق المشروع في غاية الأهمية والتحريض لي، كي تكون تجربتي فضاءً للتأمل والتأويل، للبحث والخلق.