الحكّاء والروائي شرَكُ التوصيف النقدي

عبد علي حسن

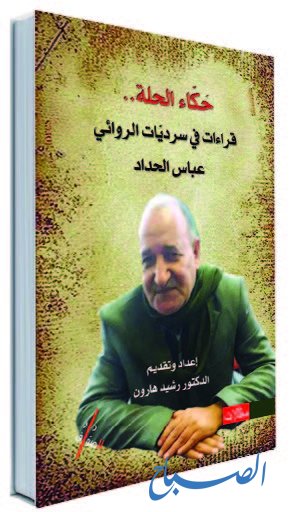

درج عدد من النقاد على تكريس توصيف (الحكّاء) ليشير إلى الروائي الذي يمتلك قدرة بائنة على تخليق حكاية روايته، وهو توصيف يشير إلى مبالغة في التعظيم كما يظنون، فقد تصدّر هذا التوصيف العديد من الدراسات النقدية وحتى الكتب النقدية التي تحمل في عنوانها هذا التوصيف الذي تسهم جهوزيته في خلط الأوراق وتبتعد عن الدقة في استخدام المصطلحات والتوصيفات خاصة إذا علمنا أن مصدرها الجهد النقدي الذي ينبغي أن يكون أكثر وعياً وحرصاً على وضع المعلومة النقدية في مكانها الصحيح كيما يكون البناء التحليلي للنقد صحيحاً فيما بعد، أقول ذلك وقد اطلعت مؤخراً على كتاب أعدّه وقدم له الصديق الناقد الدكتور رشيد هارون وهو مجموعة دراسات حول التجربة الروائية والقصصية للروائي العراقي عباس الحداد وقد حمل عنوان (حكّاء الحلة.. قراءات في سرديات الروائي عباس الحداد) وقد وجدتُ في هذا التوصيف محواً للحدود بين (الحكّاء) و (الروائي)، وقطعاً سينسحب هذا الإجراء على النشاط السردي لكل منهما ، أي سيكون هنالك محوٌ للحدود ما بين (الحكاية) و(الرواية)، وسيكون عنوان الكتاب المذكور ٱنفاً دافعاً ومناسبة نقدية لترسيم الحدود بين هذين التوصيفين اللذين جمعهما صديقنا الناقد وسواه ليدلّ كلّ منهما على الٱخر ووضع علامة مساواة بينهما، والأمر ليس كذلك، وهو ماستتكفل بتوضيحه السطور اللاحقة.

تشير جميع معاجم اللغة إلى أن مفردة (الحكّاء) لغةً تعني (صيغة مبالغة من الفعل حكى، وهو من يقصُّ الحكايةَ أو القصة في جمع من الناس) ولعل من أهم معطيات التعريف الٱنف الذكر الحكّاء هي أن هناك من يقوم بفعل الحكي/ القصّ وهو الحكّاء ويرادفه الحكواتي بعد شيوع هذا الفعل في أماكن تجمع الناس، ويرتبط بهذا الفعل وجود حكاية أو قصّة تحكى شفاهياً لجمع من الناس، لذا فإن الحكاية يتمُّ تلقيها شفاهياً، ومايقوم به الحكّاء هو فعلٌ خطابي موجه إلى مجموعة من الناس يراد منه توصيل حكمة ما أو بطولة فردية أو جمعية عبر الحكاية التي يطرأ عليها زيادة أو نقصان أو مبالغة في كلّ مرةٍ تُحكى، أي انها - الحكاية - متغيرة وغير ثابتة لارتباطها بالفعل الشفاهي/ الخطابي، والأمثلة على هذه الحكايات كثيرة في تراثنا السردي العربي الذي لجأ في مابعد عصر التدوين إلى تثبيتها كمدونات خشية ضياع أثرها كما حصل في تدوين (مقامات الحريري) لبديع الزمان الهمذاني بعد أن كان يقدمها الحكواتي شفاهياً، وعليه فإن توصيف الحكّاء/ الحكواتي يختصُّ بالشخص الذي يحكي حكايةً على جمع من الناس وأسلوب توصيل هذه الحكاية هو الأسلوب الخطابي/ الشفاهي، فالحكواتي أو الراوي أو الحكّاء أو القصّاص عادة شعبية تقليدية، وهو شخص امتهن سرد القصص في المنازل والمقاهي والمحال والطرقات، كان يحتشد الناس حوله قديما، وكان لا يكتفي بسرد الحكاية بتفاعل دائم مع جمهوره، وانما يدفعه الحماس لأن يجسد دور الشخصية التي يحكي عنها بالحركة والصوت. وبمرور الزمن وبتغير الحكائيين فإن أحداث الحكاية تتعرض للتغيير، وبذلك فإن الحكاية متغيرة ولا تتصف بالثبات.

لذا فإن الحكاية نمط سردي ارتبط ظهوره مع بداية ظهور المجتمعات البشرية، إذ كانت ولاتزال تعبّر عن حاجة الإنسان لاستعادة ما حصل في زمن سبق زمن الحكي، ومن الممكن عدّها واحدة من أهم وسائط التواصل بين زمن مضى وٱخر معيّش ٱنيّ يتضمن تفاصيله الحاضر الذي يتهيكل تكونه الثقافي والحضاري على ما أنتج سابقاً، ففي هذا الوضع فإن الحكاية تنهض بمهمة تشكّل المخيال الجمعي لأيما مجتمع من المجتمعات، إذ غالباً ما تتضمن تلك الحكايات البطولات والمواقف الجمعية المؤثرة في حياة الأفراد والجماعة، وهي إذ تحكىٰ شفاهياً فإنها تخضع للزيادة والنقصان من قبل الحكواتي الذي يحاول جذب المتلقين وإثارة حماسهم وتشويقهم لتفاصيل تلك الحكاية، ولعل أوّل من اهتم بالحكاية وكشف عن وظائفها وتركيبها وبنائيتها هو الباحث الروسي فلاديمير بروب عبر كتابه ذائع الصيت (مورفولوجية الحكاية الخرافية) الصادر عام 1928 الذي أسهم إلى حد كبير في ظهور علم السرد المعاصر لتودوروف عام 1969 أو علم السرديات الذي اهتم بمجمل النشاط السردي الإنساني كالامثال والمذكرات واليوميات والسيرة الذاتية والقصة والرواية وكذلك الحكاية التي عدت كنمط سردي ارتبط ظهوره بظهور المجتمعات البشرية الأولى لتكون صندوق المخيال الجمعي الذي يضم حكايات نجاح الإنسان واخفاقاته ونضاله من أجل وجوده البشري، وقد حفل التراث السردي العربي بالعديد من الحكايات كالف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والمغازي وسواها، وبالمقابل فقد كانت الرواية هي إعادة إنتاج الحكاية كتابةً وفق الأسس الفنية المعروفة لفن الرواية، وظلّت الحكاية كأُسٍّ تتهيكل عليه الرواية، وبذلك فقد كانت الرواية خطاباً رسالياً في حين كانت الحكاية خطاباً شفاهياً، إذ أن الوضع الكتابي للحكاية هو مامنحها صفة الثبات، كما أن الإيقاع الصوتي الذي كان يتصرّف به الحكّاء حسب المواقف والأحداث التي تتضمنها الحكاية، فقد استبدله الروائي بالإيقاع المتغير للغة سواء على صعيد الوصف أو لغة الحوار، وبهذا الصدد نشير إلى أن المدارس والاتجاهات الأدبية قد أولت اهتماماً كبيراً بلغة الرواية التي هي المسؤولة فنياً عن صياغة الحكاية ، وبذلك فقد انتقل الاهتمام من رواية الحكاية إلى الاهتمام بكيفية كتابة وإنتاج الحكاية، وازاء ذلك فقد ابتعد الروائي كثيراً عن توصيف الحكّاء، وسنذهب مع الروائي المصري ابراهيم عبد المجيد إلى أن توصيف الروائي بأنه حكّاء عظيم هو أمر طبيعي حين يصدر من قاريء عادي أو صحفي عادي لانه لايمتلك الثقافة النقدية التي تمحو الحدود بين المصطلحات القارّة في النظرية النقدية، ولكن حين يصدر توصيف الروائي بالحكّاء من قبل الكتاب والنقاد فإنه لم يكن مدحاً بقدر ماهو استسهالاً أو وصفاً يتّسم بالجهوزية ولا نقُل نقصاً معرفياً.

وتأسيساً على ما تقدّم من تفريق وتمييز بين الحكّاء والروائي ومابين الفعل السردي للأول/ سرد حكاية شفاهياً وبين الرواية كفنّ سردي مكتوب يتهيكل على حكاية متخيلة أو حقيقية يُعاد إنتاجها وكتابتها من قبل الروائي، فإننا نشير إلى أنّ ليس كلّ حكّاءٍ هو روائي، ولكن كل روائي لابد له من حكاية يتخيلها ويعيد إنتاج ما استقر في المخيال الجمعي، كما أن ليس كل حكاية رواية ولكن كل رواية لابد من وجود حكاية فيها، لذا فإن الروايات التي تعتمد الحكاية فقط وتهتم بالوقائع دون الاهتمام بطريقة بناء الحكاية وبناء شخصياتها بناءً فنياً يضع في الاعتبار ماتوصّلَ إليه السرد المعاصر الذي بدأ عصراً جديداً على يد روّاد الرواية الفرنسية الجديدة منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وما تلاه والذي أطلق عليه (سرديات ما بعد الكلاسيكية) فإن تلك الروايات ستظلّ في منطقة الخطاب الحكائي المُستهلك والخيري ومبتعداً عن كشوفات السرد المعاصر الذي قطع أشواطاً بعيدة على سبيل الاهتمام واجتراح ٱلياتٍ وتقنيات جديدة في إنتاج الحكاية وابتداع وسائل جديدة لتوصيلها إلى المتلقي رسالياً لا خبرياً أو خطابياً.

إذ أن فداحة مايجري في الواقع من انتهاكات للوجود البشري وعلى كافة المستويات يدفع الروائيين إلى تبني فكرة ضرورة تمثّل الوقائع والأحداث الجارية على أرض الواقع في حكايات تقترب من الواقع المحكي واهمين بذلك أنهم مخلصون ومحايثون لنضال الإنسان ضد كل أشكال القمع والاضطهاد والانتهاك ليكونوا في موقع الموثّق لتلك الأحداث والوقائع ليقتربوا من معاناة المتلقي، إلّا أنهم يتناسون الفرق بين مهمة الموثق ومهمة الروائي، وبذلك فإن هذه الروايات تبتعد عن التوصيف الفني للرواية، وكل ذلك بسبب الاهتمام بالحكاية التي تجد أصلاً لها في الواقع دون الاهتمام بأسلوب وطرائق سرد تلك الحكايات، لتتحول رواياتهم إلىٰ خطاب إخباري لا إبداعي، ففي مثل هذه الروايات التي صدر منها الكثير على المستوى العربي والعراقي فإن همّها الوحيد وهدفها هو نقل الحكاية واعتماد ضمير الشخص الثالث (هو) في رواية الأحداث والوقائع، وتنتقل إليه صفات الحكاّء الشفاهي ماعدا أن الحكاية في مثل هذه الروايات هي حكاية مكتوبة وثابتة، ويسود فيها الصوت الواحد هو صوت الراوي العليم الذي لايدّخر جهدا في استمالة المتلقي لقراءة حكايته المكتوبة التي تتجلى فيها سلطة الروائي وعبر الراوي العليم وتصرفه بمصائر شخصياته ويجعلها تتبنى وجهات نظره الٱيديولوجية ماسخاً استقلالية تلك الشخصيات في نموها وحتى تكوينها الاجتماعي والفكري، ولو أجرينا مسحاً فنياً الاصدارات الروائية العراقية مثلاً منذ التحول البنيوي للمجتمع العراقي في نيسان/2003 ولحد الآن والتي تجاوزت الألف رواية لوجدنا أن التجارب الروائية التي تهتم بطريقة إنتاج الحكاية لايتناسب عددها وحجمها مع هذا العدد الكبير من الروايات الصادرة، وذلك بإتباعها أساليباً جديدة إذا لم تكن مبتكرة فهي في أقل تقدير تحايث وتتواصل مع مايستجد من أساليب سردية حديثة تقترب من فنون سرد مابعد الحداثة كخرق التتابع الكرونولوجي والميتاسرد والدخول إلى منطقة سرديات مهجورة وأعادت لها الأهمية كرواية السيرة والمذكرات واليوميات والتمارين السردية كالسكيج القصصي وسواها من فنون السرد المعاصر، وإذا كان عدد هذه الروايات قليلاً فإن الغالبية من العدد المتبقي يدخل في دائرة ما يمكن تسميته بـ (رواية الحكاية) لاهتمامها الأكبر بالحكاية وتفاصيلها دون الاهتمام بفنيتها، وبالإمكان عد رواية (الأطروحة) وهي الرواية التي يتبنىٰ كاتبها وجهة نظر فكرية تمارس ضغطاً على المتلقي لتبني وجهة النظر تلك دون أن تهتم بالبناء الفني للرواية، ولعل في ذلك إساءة بالغة للرواية العراقية التي تحتفظ بنماذج متقدمة في المشهد الروائي العربي المجال لذكرها في هذا المقام، وتسهم دور النشر التي اتسع وجودها في تكريس هذه الإساءة دون الشعور بالمسؤولية الثقافية إزاء مايتنشره من روايات متواضعة لاتمتلك تأثيراً إيجابياً في تقدم المشهد الروائي العراقي.