أطروحة التطلع إلى حق تقرير المصير

ترجمة وتقديم: د. نادية هناوي

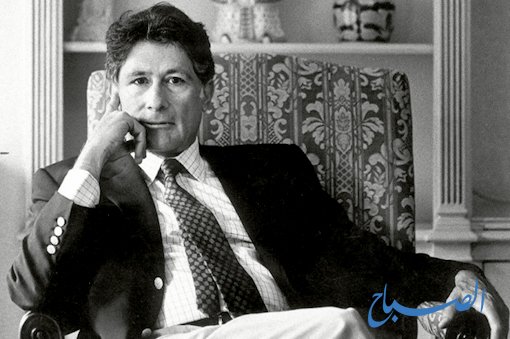

لا يتخلى إدوارد سعيد عن لغته الموضوعيَّة وهو يحلل ويناقش ويستقرئ الوضع الفلسطينيّ في ما قبل الاحتلال وما بعده، وما آل إليه حال الفلسطينيين من لجوء وتشتت ونفي، وما عاناه سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في ما بعد 1967 من قوانين صهيونية تعسفية. ورَسَمَ في كتابه «مسألة فلسطين» 1980 مفارقات صادمة لحال العرب في ظل القوانين الإسرائيلية قبل عام 1967 والعرب في ظل الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967 وكيف أن الصهيونية كانت تمارس تفرقة عنصريَّة فيما بين الاثنين.

ولم يرَ إدوارد سعيد في منظمة الإغاثة وتشغيل اللاجئين «الاونروا» أية حلول للوضع المأساوي الذي يعيشه فلسطينيو الداخل والخارج في بلدان اللجوء والمنافي وإنما الحل الحقيقي الناجع هو في تحرير فلسطين بالكامل. وخاصة أن العالم أصبح على بينة من أن الأطروحة الصهيونية ليست شرعية وإنما هي توسعية استيطانية تريد تدمير الوجود الفلسطيني سياسيا وتاريخيا.

وفي القسم الأول من الفصل الثالث المعنون «نحو تقرير المصير الفلسطيني» يواصل سعيد مناقشة قضية الفلسطينيين الباقين تحت الاحتلال وأولئك الذين هم في المنفى، فيقول: «مارست الأونروا نوعا من الأبوة غير السياسية، وتجلت في توزيع الطعام والملابس وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية. ويمكن اختزال اهتمام الأونروا الخيري بالكوارث السياسية التي حلت بالفلسطينيين إلى أرقام لا حياة فيها – كم عدد الأفواه التي يجب إطعامها، كم عدد الأجساد التي يجب كسوتها وعلاجها، وما إلى ذلك. اعتقدُ أنه من الصحيح القول إن الفلسطيني الذي يعيش في الشرنقة السياسية التي كان من المفترض أن تحققها الأونروا لم يكن قادرا على تحديد ما إذا كان ذلك سيحقق يوما ما تقرير المصير الحقيقي. وبما ان الأونروا كانت ترى أن اللاجئين في حالة انتقالية بين الطرد وإعادة التوطين في مكان وزمان ما، فان الطابع المؤقت للحياة - إلى جانب الخوف الواضح من أن يؤدي الانتقال إلى بدائل أسوأ – جعل عدم ارتياح الفلسطينيين تجاه الأونروا أمرا حتميا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدارس التابعة للأونروا وهي مكونة من موظفين فلسطينيين، كشفت عن مجموعة أخرى من التوترات تتمثل في ما تم تدريسه في المدارس عن الصهيونية وفلسطين. وبمرور المزيد من الأطفال عبر هذه المدارس، رأوا التناقض المؤلم بين تاريخهم وواقعهم، وتحملت الأونروا العواقب المؤلمة، بل وحتى العدائية. كان بعض موظفي الأونروا دوليين في حين كان العديد منهم فلسطينيون. وعلى الرغم من عدم دراسة هذه الظاهرة بعمق، فمن المحتمل أن يكون صحيحا أن الفلسطينيين الذين عملوا في الأونروا كانوا جزءا مهما من التحول الذي حدث في لبنان والأردن، وهما البلدان اللذان يضمان أكبر عدد من مخيمات اللاجئين.

تحمَّل الفلسطينيون في كلا البلدين مسؤولية الخدمات الاجتماعية تدريجيا، وهي عملية اكتملت بشكل رسمي – على الرغم من استمرار عمل الأونروا – على المستوى السياسي مع صعود منظمة التحرير الفلسطينية، وهي منظمة وطنية بشكل برامجي تولت الإشراف شبه الحكومي على الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات. ومع ذلك، لا يمكن فصل الاستبدال الجزئي للأونروا بمنظمة التحرير الفلسطينية عن ظاهرة أخرى، وهي العلاقة المتزايدة توترا بين الفلسطينيين والدول المضيفة لهم، مرة أخرى بشكل رئيس في الأردن ولبنان. كما قلت، كانت حرب 1967 حدثا حاسما. فلم تقتصر على تقويض النهج العربي التقليدي تجاه إسرائيل حسب، بل أوضحت أيضا لمعظم الفلسطينيين أن صراعهم مع الصهيونية لا يمكن حلَّه بالنيابة عنهم عبر جيوش ودول أخرى.

والحقيقة المهمة بشأن العدد الكبير من الفلسطينيين في لبنان والأردن هي أن معظمهم كانوا لاجئين من مناطق إسرائيل قبل عام 1967 وبمجرد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزّة، تحول الجهد من انهاء الاحتلال الإسرائيلي جزئيا إلى التركيز على الأراضي التي لم يكن للفلسطينيين في الأردن ولبنان مطالب خاصة بها. لم يكن بإمكانهم المطالبة بالعودة إلى أراض لم يأتوا منها في الأصل، ولهذا السبب عارض من سموا منهم بـ (الرافضين) فكرة اِنشاء دولة فلسطينيّة في الضفة الغربية.

علاوة على ذلك، فإن محنتهم في هذين البلدين المجاورين لإسرائيل مباشرة، بلورت مشكلة التشتت الفلسطيني والحاجة إلى نوع من العودة الفلسطينية سواء إلى دولة في الضفة الغربية أو إلى كل فلسطين. ومع زيادة الدعم القادم من المجتمعات الفلسطينية في المنفى في أماكن أخرى، بدا أن الوجود الفلسطيني في الأردن ولبنان يتحدى سلطة النظامين في كلا البلدين، خاصة مع ظهور قوة فلسطينية مسلحة، ومصداقية تملأ الفراغ الذي تركته الجيوش العربية المهزومة.

لقد واجه الفلسطينيون منذ أواخر الستينيات المشكلة الثلاثية التي أوجدها تشتتهم، تطلعهم إلى تقرير المصير، غياب قاعدة إقليمية آمنة وممكنة، الحاجة إلى اِقامة سلطة فلسطينية من دون التورط في صراعات مع السلطات المحلية. يمكن إرجاع كل الصعوبات الفلسطينية منذ عام 1967 حتى اليوم إلى هذه التحديات الثلاثة.

العديد من الأمور التي قد تبدو غريبة بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، تأسست في الأصل من قبل جامعة الدول العربية في عام 1946 كأداة لتأطير الطاقات الفلسطينية وربما حتى احتوائها. ومع ذلك، اعتقد انه من الخطأ القول بان الفلسطينيين لم يكن لهم دور في هذا الأمر. لقد كان لهم دور، ولكن المنظمة كانت في البداية جهازا بلاغيا أكثر من كونها جهازا سياسيا، وجذبت الموظفين الإداريين وليس صناع السياسيات. مع مرور الوقت، كما سأحاول أن أشرح لاحقا، جذبت منظمة التحرير الفلسطينية إليها المناضلين الذين رأوا في هذه المنظمة - على عكس الاونروا- منظمة يمكن أن تصبح وطنية حقيقية ومسؤولة وذات طابع حكومي. ومع ذلك وعلى عكس منظمات التحرير الوطنية الأخرى أو الحكومات المؤقتة، لم يكن لدى منظمة التحرير الفلسطينية أرض وطنية تعمل عليها؛ وربما كان هذا العيب المأساوي في تكوينها كحركة تحرير للمنفيين، وليس في الأساس من السكان الأصليين الذين يقاومون مضطهديهم على أرضهم.

بمعنى ما، كانت منظمة التحرير الفلسطينية مجموعة دولية ووطنية في آن واحد، في وقت مبكر حققت شرعية محلية ودولية، حتى عندما واجهت على الأرض مشكلات مع الحكومات ذات السيادة. وحتى يومنا هذا، لم تحل المنظمة مسألة ما إذا كانت حقا حركة استقلال وطنية أم حركة تحرير وطني. ومع ذلك فقد تمكنت من تقديم خدمات اجتماعية لجمهورها، ونظمت وحشدت الفلسطينيين في المنفى بنجاح باهر، وعلى مر السنين، اكتسبت التزام الغالبية العظمى من الفلسطينيين سواء في المنفى أو تحت الاحتلال أو داخل إسرائيل.

من أهم المساهمات التي قدمت لمنظمة التحرير الفلسطينية هي التقاليد الوطنية القوية التي تم الحفاظ عليها في المنفى. في عام 1956، تشكلت عدد من المجموعات الفلسطينية الصغيرة لمهاجمة إسرائيل بعد احتلالهم غزّة. وبحلول عام 1960 أو 1961 ربما كان ثمة حوالي أربعين منظمة فلسطينية في المنفى، كلها مكرسة لفكرة العودة والعداء لإسرائيل. ظهر كم هائل من الأدبيات - قصائد، منشورات سياسية، تاريخ، صحافة – منذ اللحظة التي غادر فيها أول لاجئ فلسطيني تقريبا. وقد تم تشجيع الكثير من هذا الإنتاج من قبل الدول العربية، ولكن جزءا كبيرا منه كان بمبادرة فلسطينية.

لقد كان العالم العربي يمر بحقبة مهمة من الإثبات الوطني، وأتى الفلسطينيون بمواهبهم المميزة وكذلك شهاداتهم الفريدة إلى هذه الحقبة. وإذا كانت أفكار جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات تهيمن عليها، فمن الواجب أن نتذكر أن أفكار ناصر حول الوحدة العربية ومناهضة الامبريالية والنضال الثوري تدين بجزء من الفضل لتجاربه الفلسطينية. ففي ظل الشدائد والمنفى، تتحول المجموعات الوطنية من مجرد نواة إلى مجموعات وطنية حقيقية.

منعت ظروف التشتت في العديد من الدول المختلفة الفلسطينيين من ان يصبحوا شعبا متجانسا اجتماعيا. حتى سكان المخيمات دخلوا ببطء إلى المجتمعات المحيطة بهم وذهب الأكثر حظا منهم إلى الجامعات، وأسسوا أعمالا تجارية وأصبحوا محترفين. لكن حقيقة الفقدان – الحقيقة التي يتم قمعها عادة- خلقت مجتمعا أصيلا مميزا عن المجتمع المضيف.

كانت تجربتي الشخصية نموذجية لبعض المنفيين من حيث أن المظلة العربية العامة غطت تاريخي الخاص لفترة طويلة، ويبدو أنها كانت كافية؛ ولكن في مرحلة ما، مثلي مثل الكثير من الفلسطينيين. رأينا حياتنا وظروفنا الحالية منفصلة عن كل شيء آخر في العالم العربي. ما يشير إليه جميع الفلسطينيين اليوم بالثورة الفلسطينية ليس أمرا سلبيا بأننا مختلفون عن الآخرين، بل هو شعور ايجابي بتجربة الفلسطينيين ككارثة يجب تصحيحها، وشعور بالهوية الفلسطينية كشيء يمكن فهمه ليس فقط من حيث ما فقدناه، بل كشيء هو تحرير من العدم ومن الاضطهاد ومن المنفى. كانت منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها منظمة ذات طابع مغترب، تاريخيا مهتمة بالعودة كهدف رئيس وكنتيجة مفيدة

للتحرير.

هنا يظهر التباين المهم مع أهداف المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة. عادة ما كانت البقية ترى نفسها من خلال لغة وتكنيكات منظمة» أسرة الأرض» وكان مسارهم داخل الأراضي المحتلة مسترشدا بضرورة البقاء على الأرض وتعزيز تماسك المجتمع، والتكيف مع السياسة الصهيونية وأيضا النضال من أجل حقوق متساوية داخل النظام السياسي الإسرائيلي. بعبارة أخرى، رأى الفلسطينيون أنفسهم كأصحاب هوية وطنية خاصة بهم. ونظرا لواقع مادي واضح، أعادوا تعريفها لتأخذ في الاعتبار وجود إسرائيل. ومع ذلك لم تتم مواجهة التناقض المتمثل في كونهم غير يهود في دولة يهودية بشكل مباشر كما لم يتم التعامل مع السياسات الاقصائية الناشئة عن الصهيونية.

في المقابل عبّر المنفيون، ربما بشيء من المثالية الرومانسية للمهجرين عن سياساتهم بمصطلحات شاملة. لقد تم نفيهم ليس فقط من أجزاء من فلسطين، بل من كل فلسطين. ولذلك كان يجب تحريرها بالكامل. لم تكن الصهيونية، بسبب ما فعلته بالعرب الفلسطينيين الأصليين، مبررة كحركة ولا مقبولة أخلاقيا كمجتمع. غير أن ما لم يفسره المنفيون بشكل كاف أو يأخذوه في الاعتبار هو الدعم الذي حصل عليه الكيان من مواطنيها اليهود ومن جزء من المجتمع الدولي. الأهم من ذلك كان إهمال الفلسطينيين لفهم كيف أن إسرائيل، بالنسبة لمواطنيها المختارين، اكتسبت شرعية وتماسكا جعلها دولة «حتى لو كانت دولة شريرة بالنسبة لمواطنيها غير اليهود ومنفييها».

يمكننا في هذه المرحلة، أن نقدر بشكل صحيح أهمية المكون الأخير للنضال الفلسطيني وهو الشريحة الثالثة من السكان الذين وجدوا أنفسهم فجأة تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. حتى ذلك الوقت كان يعتبر سكان الضفة الغربية من قبل الأردن مواطنين أردنيين؛ أما سكان غزّة فكانوا تحت الإدارة المصرية. وبالطبع كانت غزّة والضفة الغربية مفصولتين عن بعضهما. وكلاهما – أكثر سكان غزّة – تحملوا عبئا مشتركا هو في شكل حكومة عسكرية إسرائيلية.

وجد سكان القدس الشرقية العرب مدينتهم مضمومة وظيفيا إلى إسرائيل، بدأ الفلسطينيون الآخرون في إعادة تجربة العرب داخل الأراضي المحتلة كما عانوا من بعض صعوبات المنفى. كان يمكن ترحيل أي فلسطيني في نابلس أو رام الله. وتم ترحيل العديد منهم وتم تدمير آلاف المنازل العائدة لعائلات لأسباب عدة « مشتبه بها» – غالبا من النوع الذي يشعر به أي سكان يعيشون تحت الاحتلال أنه من حقهم القيام به ضد المحتلين- وتم نقل آلاف الأشخاص من مكان إلى آخر «وكان هذا مؤلما للغاية لحوالي 20،000 بدوي في غزّة، والعديد من الآخرين في أماكن أخرى كذلك. وقبل كل شيء، حُرم سكان الأراضي المحتلة من كل حق من حقوق المواطنة في أرضهم. لم يكونوا أردنيين ولا إسرائيليين بل أصبحوا لاجئين بمعنى ما، ولكن على عكس الـ 780،000 لاجئ الأولين، بقوا على الأرض. عاش هؤلاء الفلسطينيون، على عكس اللاجئين السابقين، حياتهم أمام مرأى من العالم الذي كان يمكنه بالفعل رؤية الجنود الإسرائيليين في سيارات الجيب العسكرية وهم يجوبون القرى والبلدات العربية غير المسلحة، ويقتلون أحيانا العرب ويضربونهم في العادة. بالإضافة إلى ذلك، أدان العالم الاحتلال، وعشرات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي كانت تبريراتها تعتمد على حجج توراتية قديمة.

كان للاحتلال العسكري أيضا تأثير ملحوظ في المجتمع، وهذه حقيقة لم يغفلها الفلسطينيون. أصبح الكيان قوة احتلال، وليست مجرد كيان يهودية. كانت المشكلة الفلسطينية لأول مرة بالنسبة إلى بعض الإسرائيليين مركزية في أية تسوية جدية يتعين على إسرائيل القيام بها مع المنطقة بأسرها، وبالطبع مع العالم. وعلى الرغم من المسافة والحواجز التي فرضتها إسرائيل، فان الاتصال المتجدد بين العرب الإسرائيليين وسكان غزَة والضفة الغربية أدى إلى قفزة مفاجئة في الوعي السياسي، تماما كما بدأت هاتان الفئتان من الفلسطينيين في النظر إلى الثلث المنفي باعتباره مرتبطا تنظيميا بهما، بالإضافة إلى ذلك كانت سياسة إسرائيل في الضفة الغربية وغزّة قصيرة النظر بشكل سخيف.

وكما كان الاستعماريون في كل مكان في آسيا وإفريقيا، يعتقدون أنه من الممكن القضاء على أية علامة على «المقاومة» المحلية بالحكم العسكري، كذلك كان الإسرائيليون؛ وما ان يبدو على أي فلسطيني أنه قائد محتمل للوطنية الفلسطينية كان مصيره أما أن يُرحّل أو يُسجن. وكان أي «اضطراب» فلسطيني أو تعاون مع أعداء مفترضين لإسرائيل، يُعاقب عليه بالاحتجاز الإداري. أنتجت إسرائيل حرفيا، لأول مرة في تأريخها، فئة جديدة من الناس. ف ـ «العربي» (الذي كان قد وقع في شبكة قانونية أنشأتها إسرائيل لمواطنيها «غير اليهود» بعد عام 1948 ولكنه لم يعتبر منفصلا عن قانون يحتفظ به حصريا للعرب) «إرهابي». بالنسبة إلى هذا «الإرهابي» أن لدى إسرائيل تعريفا ضيقا جداً وغير خيالي بشكل خاص – كان من المفترض أن يكون عدوا لأمن الدولة- ولكن الأمر المهم بالنسبة إليه هو أن فعله كان يتحول باستمرار إلى

وطنية.

إحدى المفارقات بين العرب تحت القانون الإسرائيلي قبل عام 1967 والعرب تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967 هي أن الأولين كان يُعتنى بهم ابستمولوجيا من قبل الصهيونية قبل أن تصبح إسرائيل كياناً غاصباً. اما العرب الجدد فلم يكن من الممكن استيعابهم تحت النظام القديم. وبالتالي لم يكن بالإمكان جعلهم يختفون بشكل مهندم في متاهة من اللوائح الدقيقة لغير اليهود (أو أي أشخاص) بدا أن كل تدبير مؤقت اعتمدته إسرائيل لإدارة الأراضي الجديدة كان ارتجاليا وغير متقن، وحتى مدمرا للذات فقد تصاعدت المشاعر الوطنية الفلسطينية كـ»إرهاب» داخل الأراضي المحتلة، وزاد اعتقاد الفلسطينيين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي أملهم السياسي الوحيد. كان استعمار فلسطين يبدو قبل عام 1948 مشروعا شرعيا ولكن الأطروحة أصبحت توسعية وتفيد بأنه بعد عام 1967 يمكن توسيع العمل إلى ما وراء الحدود المتفق عليها لإسرائيل. لقد تحولت إسرائيل في جيل واحد من كونها ضعيفة إلى أن تكون سيدة، وبدا الفلسطيني يظهر كأنه

فلسطيني.

لا أعتقد أن الإسرائيليين باستثناء نسبة صغيرة من السكان، تمكنوا من قبول فكرة الفلسطيني كواقع سياسي مستقل بذاته، ولكن على الأقل حصل الفلسطيني على وضع واقعي ديموغرافي. يتم التعبير عنه بشكل كافٍ في العبارات التي استخدمها رؤساء الوزراء السابقون في وصف الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين. قالت غولدا مئير في عام 1969 إنه لا يوجد فلسطينيون (كانت المعلومات لديها وكذلك أكاديميو العرب يشيرون إلى أن الفلسطينيين هم في الواقع «سوريون جنوبيون»)؛ كان إسحاق رابين يتحدث دائما عنهم بوصفهم «ما يُسمى الفلسطينيين» ( في حين كانت سلطات الاحتلال التابعة له تنصح بفتح الحدود مع الأردن، وتتبنى سياسة تجعل الفلسطينيين في الواقع أردنيين)؛ وكان مناحيم بيغين يشير إليهم كعرب أرض إسرائيل، أي «الزنج» الإسرائيليين ( ويقدم لهم الحكم الذاتي تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية). كان هؤلاء الثلاثة متفانيين بشكل خاص في تدمير الفلسطينيين سياسيًا؛ وقد أقروا جميعهم بالإرهاب الحكومي الواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، وتجاهلوا بشكل مطلق تاريخ إسرائيل في نزع ملكية السكان الأصليين في فلسطين.

ان الفكرة القائلة بأن إسرائيل لها الحق في التمسك بالأراضي لأسباب دينية وأمنية - بعد أن أثبتت تلك الأراضي بأنها معرضة بشكل خاص للحرب- إنما تتحدى التصديق حتى لدى أقرب حلفاء هذا الكيان.