جمعة اللامي: تبقى القصة القصيرة مشروعاً سردياً غير قابل للتحلّل والانتهاء

ثقافة

2020/11/10

+A

-A

حاوره من بغداد: حسن جوان

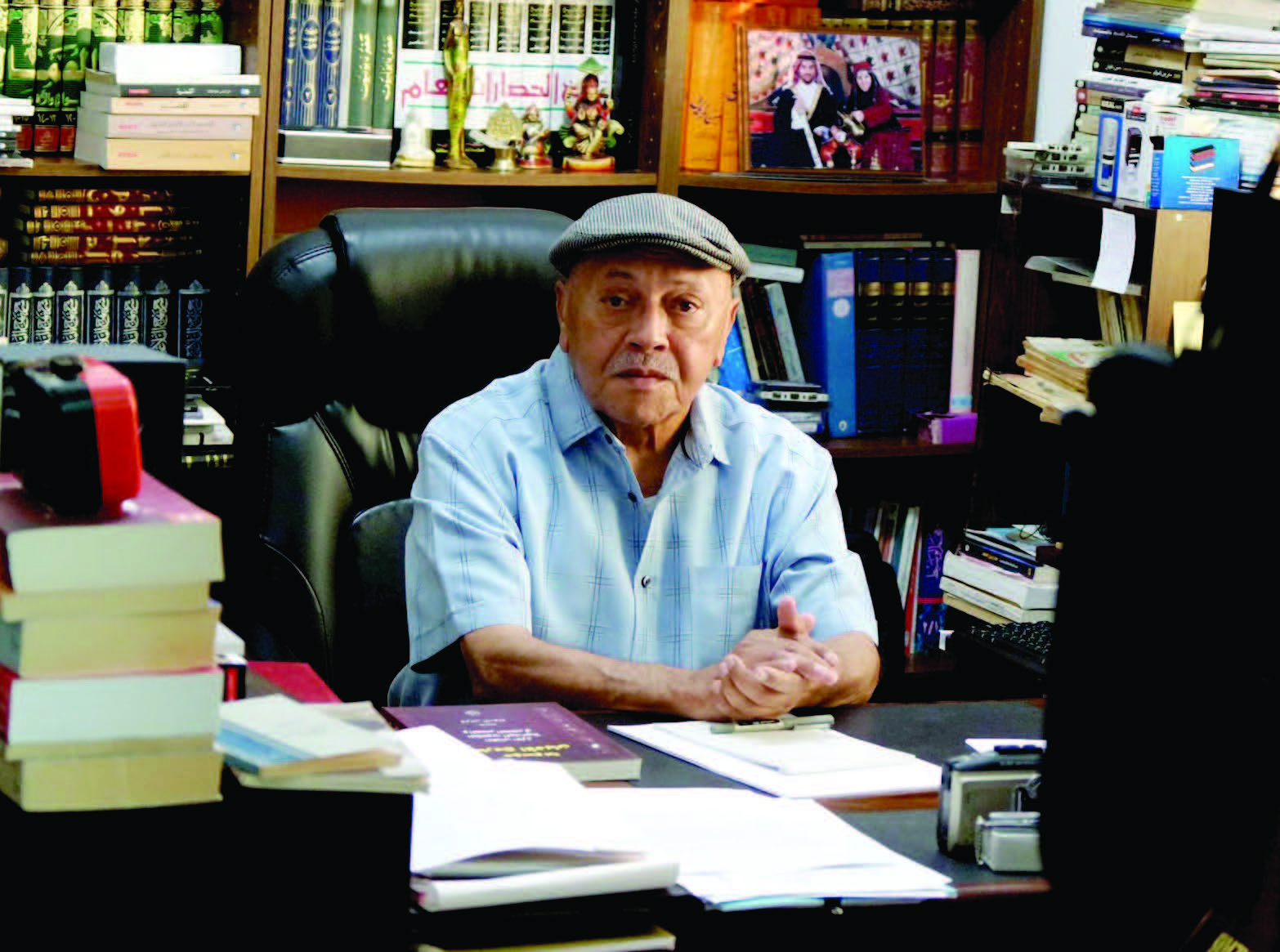

احد أبرز القصاصين العراقيين في جيل الستينيات المحتدم، يوصف بأنه شاعر السرد العراقي لأنه اجترح فضاء تجريبياً جديداً للقصة، يمتاز بغموض الشعر وروح السرد ليخلق منطقة بكراً في السرديَّة العربيَّة أبطالها سحريون وغارقون في الواقع كما في الاسطورة. الترميز العالي وتوظيف التاريخ والمكان صفات تتداخل مع مناخاته، حيث تختفي ثيمات واشخاص لتظهر ماثلة في مكان ونسق آخر متلبسة حياة جديدة. انه القاص العراقي جمعة اللامي الذي لم يكتف بدوره التأسيسي في رفد السرد العراقي والعربي بكل ما هو رائد ومستشرف من إبداعاته الثقافيَّة المتنوعة، وإنما أطلق مؤخراً مؤسسته الثقافية للقصة القصيرة. تواصلنا معه بهذه المناسبة في محل إقامته في الشارقة فكان هذه الحوار:

* ما هي دلالة اختيار عنوان عملك الرائد “حكمة الشامي” على اسم الجائزة التي تطلقه مؤسستك للقصة القصيرة؟

- ربما يكون شأناً ذا دلالة، أنْ نُطُلّ معاً على المقطع الأول من قصة “من قتل حكمة الشامي”. كان المُتحدث هو والد حكمة الشامي: “قال أبوهُ، التقيتُ بأمّه التي كانت تحلم به آنئذٍ، عند ضفة دجلة اليسرى، التي تهبط متعرجةً ابتداءً من جنوبي مدينة

الكوت”.

أنا أتحدث هنا عن بداية البطائح: الأهوار الجنوبية ــ أهوار محافظة ميسان، ودولة ميسان التاريخيَّة التي ورثت بابل، ومدينة الكرخاء ــ الإسكندرية العراقية التي بناها الاسكندر المقدوني وهو يتجه إلى الشرق. وميسان أو ميسون، أو ميشا، في أسمائها المتعددة، هي وجه العراق المعاصر الذي أشرق على الشرق، أي في شأن “دَسْتميسان” التي عناها الصحابي عتبة بن غزوان، في رسالته إلى الخليفة عمر بن الخطاب، حيث يخبره بجودة المكان الذي سيشهد بداية بناء مدينة البصرة، التي نشأ فيها السارد العربي الحريري ــ أبو القاسم بن علي بن عثمان. وهكذا دواليك. هذا ليس حديثاً في التاريخ، وليس وصفاً في الجغرافيا فحسب، إنه حديث في الفن أيضاً، بل بالضرورة أنْ يكون هذا الحديث في فنّ السرد القصصي، لنصل إلى موقفنا في تعريف هيغل للفكر والفن والجمال. ولذلك اخترت أنْ أطلق اسم “حكمة الشامي” على هذه الجائزة، في ضوء الاعتبارات الجماليَّة والموضوعيَّة والأخلاقيَّة، التي نهضت على شخصية “حكمة الشامي” في منجزات السرد العراقي، وهو يتجه صوب الانتشار الإقليمي، أو حتى على صعيد العالم.

مع هذا.

يُلزمني حكمةُ الشامي، في أنْ أقول: هذه الجائزة هي مظهر ومخبر هذا المواطن ــ الرمز العراقي الذي ما يزال يحمل اسم المذبوح من عند رقبته، في شوارع مدن العراق، و”الصوت السرّي” الذي يُحذّر من الكوارث، ويردّد مع مجموعات المقتولين والمنفيين والمُستَأصَلين، اليوم أيضاً، كما كان ذلك منذ عهود سحيقة، أسماء أُخرى: من قتل حكمة

الشامي؟!

* اخترتم فضاءً لدورة كاملة الى قابل أكتوبر 2021 مكرّساً لتكريم ثلاثة أسماء عراقية مؤسسة في القصة والنقد، ما نوع العناية الخاصة بهذه الأسماء والى أي معيار استندت رؤيتكم لهذا الاختيار

المتنوع؟

- أصحاب هذه الوجوه – العقول والاختيارات الثلاثة، أولاً وبعد أيّ مقام عراقيون، يمثلون التنوع الثقافي والقومي في بلادنا: أنور شاؤول ــ يهودي. عبد المجيد لطفي ــ كُردي. وفاضل ثامرــ عربي. وعندي تاريخ شخصي ليس عابراً، مع اليهود في مدينة العمارة، ومع أخوتي الكُرد في مدينة العمارة والسجون العراقية، ومع أبناء أرومتي العرب في الفضاء الميساني التاريخي، وحيثما يوجد ظلٌّ لمواطن عربي، أو يتثقف بالثقافة

العربيَّة.

تعرّض أنور شاؤول ــ الرائد في فن القصة القصيرة العراقية، إلى حملة تكريه وتشويه واستئصال نفي، وتمّ إرغامه على مغادرة مدينة الحلة – حيث عاشت أُسرته وأجداده، وهو الذي في حياته العمليَّة، وفي حراكه الثقافي، كان يعلن حبّه لوطنه العراق، وإخلاصه لمتطلبات تطوير بلاده، بل هو رسالة عراقية ناهضة في الإخاء الإنساني، قدّمته “الخُصوصيّة العراقية” إلى العالم: الخُصوصيّة العراقية، هي الحضارات العراقية التي ابتدأت مع السومريين، ولن تنتهي مع اغتمار الإنسان العراقي لثقافات القرون التالية.

وعرفتُ الأستاذ عبد المجيد لطفي عن قرب، إنساناً نبيلاً، وكاتباً مخلصاً لواجباته ومتطلبات الكاتب الملتزم، في حقب كان فيه مفهوم الالتزام يعني التحزّب، أو تقليد منهج “الواقعية الاشتراكية” على سنّة الخطاب السوفيتي الشهير. ولم أكن على وفاق مع هذا المذهب. لكنَّ حياة عبد المجيد لطفي ــ الكُرديَّ الأرومة، جعلتني أحترمه، لا سيّما وأنا مُناصر لقضية الشعب الكردي، وحصلت على قرار حكم بالحبس لمدة سبع سنوات من أجل حقوقه المشروعة، من قبل “المحكمة العسكرية” بمعسكر الحبانية في 15 آذار سنة 1963. وهكذا رأيت فيه الإنسان – الكاتب، الذي يعرف حقوقه وواجباته حيال شعبه ووطنه، مقبلاً عن مبادراته التأسيسية في ميدان القصة القصيرة.

أما الأستاذ فاضل ثامر، فهو الأقرب إليَّ زمناً: نحن من جيل واحد ــ الستينيات. تعرفتُ عليه سجيناً في سجن نقرة السلمان الصحراوي في سنة 1963، ثم ازدادت معرفتنا بعد أنْ تمّ نقلنا الى سجن الحلة المركزي. في “النقرة” كنا نلتقي على قراءة أي عدد من مجلة “الآداب” اللبنانية عندما تجلبه والدتي في “المواجهة الشهرية”، وهناك تمّ تعارفنا الهادئ على محمود أمين العالم، بعد مقال نشره “العالم” في “الآداب” حول رواية لنجيب محفوظ. وحين بدأت مشاورات إعادة الحياة الطبيعية للاتحاد العام للأُدباء العراقيين ــ بعد سنة 1968، كان فاضل ثامر نشطاً في الحراك النقابي الثقافي، وأخذت مفردات خطابه تتضح في فضاءات السرد والفنون الأخرى، وبدأ المشهد الفكري والثقافي في بلادنا، يتعرف على صوت متوازن وناهض في تقديم مشروع رؤية عراقية ثقافية لمفهوم النقد الماركسي، وجد تحققه في نشاطه المشترك مع زميله وصديقه الكاتب الأديب ياسين النصير. إنه الآن ــ الناقد العراقي الأبرز، في الموجات التي نهضت بعد جيل الستينيات العراقي.

* هل لإطلاق المؤسسة بجائزتها المكرسة للقصة القصيرة في هذا التوقيت غاية محددة، وما الإضافة الثقافيَّة التي ترجون وسط عديد المؤسسات المماثلة والجوائز العربية الأخرى؟

- هذا المشروع فكرتي الذاتية، ولم أُطلع أحداً عليه من قبل. وهو – إنْ شئت تعبيراً عراقيّاً على غرار ستيفان مالارميه في “رَميَةُ نَرْد”، الشهيرة! وبذلك يكون فشلهُ من نصيبي، ونجاحه لغيري ــ نتاجاً واسماً.

ولكن، هل يفشل الشباب؟ اقرأ في تاريخ الأعمال الشعرية والسرديّة والفنية التي ارتبطت بالشباب وهم في نهاية العقد الثاني من أعمارهم، ستجد أنهم جاؤوا بما لم يستطعه غيرهم، رغم أنَّ بعضهم عاش حياة مأساوية في الحب أو الصحة الجسدية والنفسية.

إنَّ مشروعي هذا، أحد تجليات مفهومي لثقافة الحرية والمسؤولية الأخلاقية، الذي ارتبطتُ به منذ سنوات فُتوّتي، لا سيما بعد أنْ تحملت مسؤولياتي الوطنية والأخلاقية والثقافية منذ اليوم السابع من شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1963، حين تمّ اعتقالي بسبب نشاطي الوطني وما تبع ذلك من مواقفي المسجلة والموثقة في قصصي ومقالاتي في وطننا وخارجه.

* خضت نضالات صلبة كثيرة وترحالات، وتعرضتَ للاعتقال في سبيل مبادئك الوطنية والأخلاقية، وهذا ما صنع لك تاريخاً أخلاقياً موازياً لتاريخك الثقافي. كيف تنظر الى موقف المثقف العراقي الحذر والموزّع الذي يبديه إزاء الحراكات الشعبية الدامية المطالبة بالإصلاح وإعادة بناء الوطن وفق أسس عادلة؟

- في تأملاتي الشخصية، حين نطرح ما سمّاه بعضنا “المسألة العراقية” أي قبل احتلال بلادنا سنة 2003، كنت أقول إنَّ “بلادي سفينة عملاقة غرقت في عماء لا قبل للبشرية به، وإنَّ قباطنتها وملاحيها وركابها وغوغائييها مازالوا يتقاتلون بشتى الأسلحة، ولم يفكروا بإنقاذ ما تبقى من هذه السفينة العملاقة”. لكنَّ صورة هذه السفينة ستكون أوضح للأجيال الجديدة من العراقيين، عندما تَفحص وضع بلادنا منذ سنة إعلان قيام الدولة العراقية الحديثة. فمنذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في سنة 1921، كان المثقف العراقي – هنا أنا أميل إلى تعريف سارتر للمثقف، يقف بجوار “حائط” يحميه: شخصيةً سياسية، حزباً سياسياً، طائفة دينية، معسكراً سياسياً وفكرياً خارجياً، حتى تطور الأمر إلى “كائن سياسي” مرة يحمل رتبة عسكرية، وأخرى له صفة مدنية حزبية. لقد امتصَّ هذا “الكائن السياسي” المثقف العراقي تماماً، برضاه وباختياره في أحيانٍ كثيرة، حتى صار القاص – الروائي – الشاعر – المسرحي – التشكيلي، ظلاً لهذا الكائن العسكري

ــ الدكتاتور.

ومنذ سنة 2003، اتخذ هذا الانقسام الثقافي الاجتماعي العراقي صوراً مخيفة، والتحق هذا المثقف العراقي “المنهزم” أو ذاك “المنتصر” على الدكتاتورية، بطائفته أو بمنطقته، وبقي المثقف الذي يؤمن بــ”عراقيته” معزولاً ومنبوذاً، لا أحد يستمع إليه، الاّ من رحم ربك، بينما تجمعت السلبيات والخيبات في أشكال جديدة من التبعية للوضع القائم، أو “السلطة – المؤجلة: المعارضة، التي كانت في قمة السلطة قبل سنة 2003.

في موازاة وقبالة هذا كله، هناك أجيالٌ جديدة نشأت مع الخوف والفقر والعوز والاحتلالات، كانت ثقافتها “سمعيَّة” في بعضها عن عقود الحروب والدكتاتورية، لكنها تعيش الانقسام الاجتماعي والطائفي الحاد، وشاهدت الفساد بقرونه الطويلة يضرب أطنابه في أرجاء البلاد والمؤسسات الهشة التي خلفتها أنظمة أكثر هشاشة ورثاثة من جمهوريات الموز في أميركا اللاتينية. هنا قال هؤلاء الشباب - نريد أنْ نبني وطناً جديداً: ثورة أكتوبر 2019 حسمت الموقف، حتى أنَّ الذين تعودوا أنْ يقفوا “على التل” في العهود الماضية، تحولوا الى ثوريين بين ليلة

وضحاها!.

هنا تبدو أرضية الصورة واضحة تماماً “للمثقف المتردد” الذي أشرت أنت إليه، وأعتقد أنك صائب في تشخيصك. وأعتقد أنَّ بالإمكان أنْ نضع حداً لما تسمّيه أنت “تردّد المثقف العراقي” حيال ما تشهده بلادنا منذ أكتوبر سنة 2019: حتى نغادرــ نحن المثقفين، هذا المشهد الموصوف لا بدّ من تحرك عملي: كنتُ أطلقت دعوة إلى “مؤتمر ثقافي عراقي” للمصالحة مع الذات

أولاً.

ومع العراق ثانياً، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن بدء انسحاب قواتها من الوطن في سنة 2011. هذا المؤتمر يقوم على طرح الأسئلة الجوهرية والحاسمة ومنها: “ما هو العراق؟ من هو العراقي؟ وما هي الثقافة العراقية؟”، ثم يتمّ تقديم أجوبة عنها وعن غيرها أيضاً، في نصّ ثقافي يكون دليل عملنا اليوم وغداً. لدينا الآن من الوقت ما يكفي لنعلن على شعبنا “اعلان حقوق الانسان العراقي” ونمضي قدماً مع الشباب العراقيين الذين لن يتراجعوا أو يتنازلوا عن اهداف انتفاضة أُكتوبر 2019، فهناك شهداء بالمئات ودماء ودموع

غزيرة.

* كيف تقيّم الانطلاقة الهائلة للسرد العراقي ما بعد 2003 وتصدره مساحة المطبوعات على حساب أجناس أدبيَّة أخرى، ما هي الإضافة الأدبية او التقنية لهذه الانطلاقة الكبيرة؟

- منذ يوميات الحرب العراقية – الإيرانية، بدأت حقبة جديدة في السرد العراقي. ومع تجليات المواقف المشرفة والعذابات المريرة للمواطن العراقي، ما بعد الحرب الثانية – غزو الكويت، ثم “الحصار المزدوج” على المواطن العراقي، ثم احتلال بلادنا في سنة 2003، صعد خطاب السردية العراقية بموضوعات تستحق التأمل والفحص وبأساليب ينبغي التوقف عندها من النواحي الجمالية. إذاً، أنا أتحدث في شأن ظاهرة عراقية مشخّصة. وكما تعرفون، في كلّ ظاهرة ينبغي دراسة المقدمات والتطورات والنتائج. إننا في حاجة ضرورية – اليوم قبل الغد، إلى دراسة موضوعية – أخلاقية لتلك الروايات والقصص التي رافقت الحرب الأولى، وبناء خطاب نقدي يستلهم روح العراق على امتداد حضاراته وثقافاته، لكي نضع امام أبناء الأجيال العراقية الحالية واللاّحقة، ذلك النصّ النظري الذي يمثل وجهة نظرنا في الموقف من الإنسان والوطن

والحرية.

أنا أتحدث في هذا الشأن، بالمقدار الذي أعرفه وعايشته: في سنة 1991 نجحتُ في تحقيق نافذة ثقافية للكتاب العراقيين، بعد أن ضنّت عليهم وسائل النشر في العراق، وحتى في صحف المعارضة، كما ذكر ذلك الصديق الراحل محمد الحمراني في رسالة خاصة إليّ. الذين يعرفونني، أو لأولئك الذين عرفوني بعد ذلك – وأقصد بذلك صفحة “على الدرب” الأسبوعية بجريدة “الاتحاد” الظبيانية. لقد انضم إلى هذه الصفحة أكثر من مئة (100) اسم عراقي وعراقية، كان بعضهم في عمر الشباب واحتاز بعضهم على جوائز عراقية عربية واقليمية.

تبقى هناك كلمة خاصة بي:

أنا أخشى على بعض كتابنا من ظاهرة “المال الثقافي” الذي يُستخدم سياسياً في قُرى ثقافة الاستهلاك التي ما فتئت تعمل على استقطاب كتّاب ومثقفين وأدباء وفنانين، بواسطة “شراء الإبداع” بالجوائز والمهرجانات وغيرها من وسائل الاستقطاب

والابتزاز.

*ما الأفق الذي ترنو إليه القصة القصيرة حالياً وسط الثورات البصرية والتغيرات الثقافية والاجتماعية ووسائل الاتصال

المتسارعة؟

- تبقى القصة القصيرة، مشروعاً سردياً غير قابل للتحلّل والانتهاء، ما دام على كوكبنا إنسان واحد يحترم ذاتيّته وفرديّته، ويجد في الحرية والحبّ خلاصه الوحيد، ويرغب في التعبير عن هذه الحالة الوجودية والأخلاقية الفريدة بأرقى اساليب الجمال، وتتعزّز هذه الفرضيَة – كما أرى، حين يكون النصّ السردي المعني، تطويراً لبدائع الإباء العظام للقصة القصيرة: تورغنيف، غوغول، تشيكوف، همنغواي، سالنجر، وغيرهم من الرموز، بحيث لا تكون القصة القصيرة “تزييناً بالكلمات” كما يفعل بعض التبسيطيين، وإنما لوحة تشكيلية لم يفكر بها الاّ غيوم أبولينير، في أشكاله الشعرية

المدهشة.

تلاحظون، أنني أتحدث في شأن الأُسلوب. وهذا صحيح تماماً. وسأبقى أتحدث في شأنه، وربما أواصل نشر تجاريبَ خاصة عندما اعتقد أنني وصلت الى ما سمّته غيرترود شتاين: “قصة تستحق أن تُعلّق”. تصور معي هذا المشهد الفريد: يتوجه فتيان وشياب وعجائز الى مشغل

سردي. كما هو المتحف تماماً، ثم يبدؤون “بقراءات بصرية” لنصوص سرديّة بصرية: تلك هي قصة المستقبل، وذلك هو ما أطمح إليه، وهو ما سجلته ونشرته في عشرات قليلة من الكلمات تصدّرت مجموعة “اليشن” وكتابي “من قتل حكمة الشامي” في طبعته الدمشقية 2016، وكتابي الآخر “اليشنيون ــ حكايات فليفلة والسروط” في طبعته اللبنانية

2015.