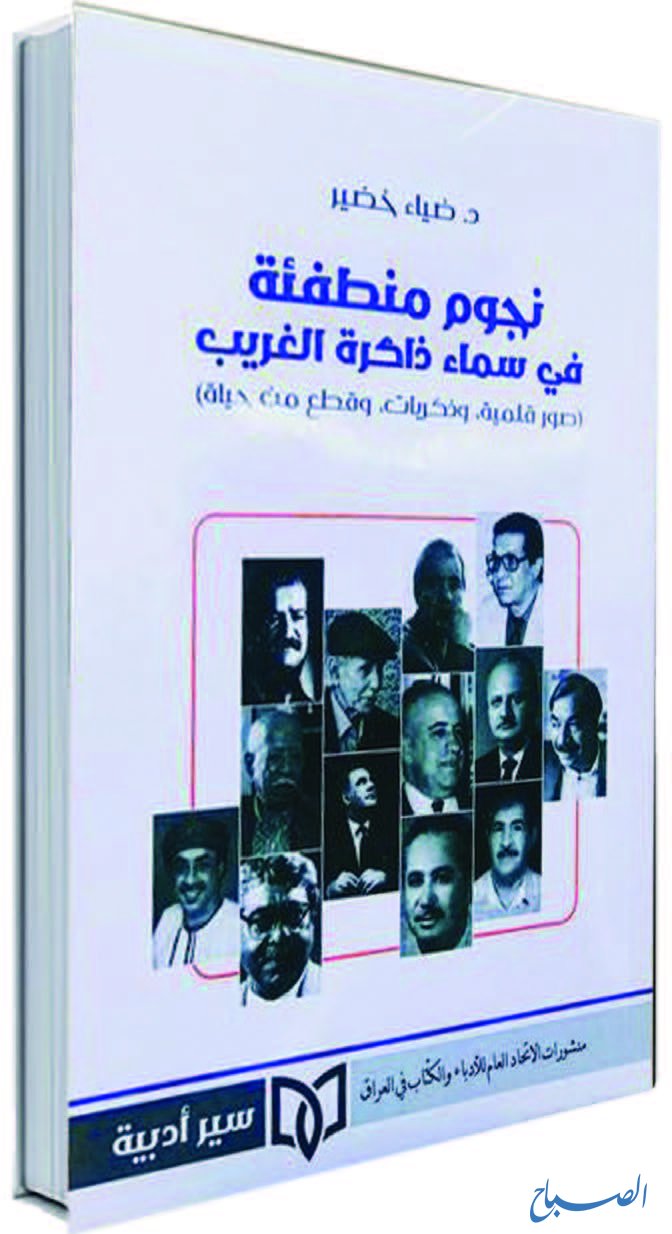

السيرة بوصفها نصّاً أدبيّاً.. نجوم منطفئة للدكتور ضياء خضير أنموذجا ً

د. جاسم حسين الخالديّ

ماذا يريدُ د. ضياء خضير من هذا الكتاب، بعيدًا عن استذكار بعض الأصدقاء والأساتذة الذين أصبحوا فيما بعد زملاء في الكليّة؟

هل يشعرُ ضياء خضير بخيبةِ أملٍ كبيرةٍ، بعد هذا العمر الذي قضاه في التدريس والبحث والنقد؟

هل لدى ضياء خضير ما يريد أن يعترف به، أو على الأقل أن يُفصح به؟

إجناسيًّا: أين نضع كتاب (نجوم منطفئة ...)؟ هل هو مجموعة مقالات كتبها د. ضياء خضير استذكارًا لثلةٍ من الأساتذة والأصدقاء؟

هذهِ الأسئلةُ وغيرُهَا، تحتاج إلى إجابات وافيّة من لدن القارئ، وهو يدخل في فضاء الكتاب.

إنَّ فضاء الاعتراف واسعٌ في هذا الكتاب؛ ولاسيَّما ما يتعلقُ بحياة المؤلف، فيندرُ أن يتحدث الإنسانُ الشرقيُّ، والعربيُّ على وجه الخصوص، عن حياته وما يتعلق بأسرته، مثلما تحدث المؤلفُ عن طفولتهِ وأسرتهِ الفقيرةِ، فثمّة مَن يتحدث عن نفسه، فيتحدث عن حياته، كما يتحدث الأمراء، لكن المؤلف هنا يقف في مستهل كتابه على حياته وما رافقه من فقر: “ولدت، إذن، ّبمدينة الشطرة محافظة ذي قار عام 1945 من أسرة فقيرة، كان والدي رحمه الله من عائلة الشريباجي التي تنتمي إلى قبيلة عنزة ذات الأصول المرتبطة ارتباطًا قريبًا بالعشائر العربيّة، متزوجًا من ثلاث نساء، بثلاث عوائل كاملة، ولكنه لم يكن قادرًا بدخله المحدود من دكانه الصغير على أن يعيل أكثر من واحدة منهن، هي زوجته الأخيرة أم علي وابناؤها الآخرون والأخريات، بعد أن انتقل بهم من مركز قضاء الشطرة ناحية الغراف القريبة.” ص23-24.

مثلما يسلط الضوء على حياته المكتنزة بالفقر والألم، وهو يتحدثُ عن حاجة عائلته الملحة إلى المال الذي يدفع بالسيدة والدته اللجوء إلى أخواله؛ فضلًا عن عملها في الخياطة لعباءات نساء المحلة، فإنّه يسلط الضوء على العوامل التي دفعته إلى أبواب المعرفة والعلم، وربما واحد منها، نحو أخواله إلى دروب العلم.

لم تكن افتتاحيّة هذا الكتاب سيريّة خالصة، بل كانت مجالًا للحديث عن كثيرٍ من القضايا المسكوت عنها، هي أقرب ما تكون للثنائيات الضديّة، فهو يتحدث عن شخصيّة الإنسان التي تثيره ذكرى الحسين (عليه السلام)، في حين أنّه لا يتورع عن إصدار أمر لقتل كلب لمجرد أنّه أنزعج من صوته. كما أنّه يفسر البكاء على الحسين (عليه السلام)، وطريقتهم القارة في عزائه.” فلقد كنا نبكي أنفسنا، وبوُس حالنا، فيما نحن نبكي الحسين ونستذكر مأساته، كما يرويها الخطباء الحسينيون في تلك المجالس بحرفية وصنعة وتأثير بالغ، فلماذا يبكي هذا الرجل ولديه كلّ هذه السطوة والمال والرجال...؟” ص25

كما أنَّه يفسر الحزن الذي يصبغ شخصيته، على الأقل لم أره ضاحكًا الّا لمامًا، ولعل افقدانه اثنتين من شقيقاته في مقتبل عمره الأثر البالغ في هذا الحزن الذي ظلّ يلازمه، وربّما زادت منه أجواء الغربة، فجعلت الحزن طاغيًّا على وجهه حتّى في لحظات فرحه وسخريته.

يعترف ضياء خضير بأنَّه يحمل روحًا طريّة وشفافةً لا تحمل الحزن، ولا تحتمل رؤية شقيقته، وهي تنام بسلام في (مقبرة النجف) بجوار زميلات لها، مُتنَ معها في حادث الغرق الشهيرة في ستينيات القرن الماضي.

هذه الأسباب وغيرها طبعت شخصيته بطابع الحزن والقلق الذي لم يبارح شخصيته: “لقد أورثني كل ذلك، كما قلت، شيئًا من الحزن ونزعة للتأمل والتفكير، وميلًا للعزلة والقراءة التي كانت الفعل الوحيد الذي كنت قادراً على ممارسته، خارج حدود البيت الموحش، والأم المفجوعة والمدرسة التي لم تكن تُشبع فيّ كل ما كنت أحس به من شوق ورغبة عارمة إلى التعلّم والمعرفة، أو تقديم إجابات مناسبة للأسئلة الكثيرة التي تدور في رأسي”. ص28

هل يكتب د. ضياء خضير سيرة ذاتيّة خالصة له ولغيره ممن ارتبط بهم، وخَبرَهُ حياتيًّا؟

الجواب نعم، ولا. نعم؛ لأنَّه كتب ما تيسر له من حيواتهم، وما لقوا فيه من الحياة من جفوة وإقبال، وفرح وترح، ونجاح واخفاق. ولا؛ لأنّه حاول أن يعطي انطباعاتٍ نقديّةًعن أصدقائه من النقاد والشعراء والكتّاب الذين ذاعت شهرتهم مثل: علي جواد الطاهر، ود. عنّاد غزوان، ود. عبد الإله أحمد، ود. هادي الحمدانيّ، وغازي العبادي.

ولعل أولى الوقفات النقديّة تلك التي أشار فيها إلى الزاد المعرفي الذي تلقّاه في قسم اللغة العربيّة بكليّة التربيّة: “كنت أحب دراسة اللغة والأدب في قسم اللغة العربية، ومن الطلاب الألمعيين فيه، مع أنّي كنت أشعر بوجود النقص في الزاد الثقافي المقدم لنا في هذا القسم؛ لعدم وجود مواد دراسية حديثة، فعلًا في الشعر وعموم الأدب والنقد، يمكن أن نطلع عليها، ونفيد منها، إلى جانب المقررات الدراسية القديمة في الأدب واللغة.” 29-30.

كما أنّه ألمح بشكل غيرٍ مباشر إلى أساتذته الذين درّسوه في الدراسة الأوليّة، من أمثال السيّد نازك الملائكة التي كانت تدرس مادة النحو بدلًا من الشعر الحديث، وعاتكة التي تعدُّ شعراء العمود التقليدي رموزًا للحداثة، وجواد مصطفى الذي لم يفد منه سوى الحَذِر من الخطأ، وهكذا نجده ينتقد الطريقة التقليديّة التي تلقى علوم العربيّة في كلية التربية. وهي آراء جريئة وخطيرة، ليس فيها مقدار من المجاملة، أو المدارة، فهو يقول رأيه، مهما بلغَ من الشدة والحدة.

ولا أدري ماذا يقول ضياء خضير اليوم؟!!!

ولعل الرأي النقدي الواضح الذي أجمله في القاص غازي العبادي من خلال عدد من مجموعاته القصصيّة، لكنّه يعدُّ مجموعته (خطوات المرأة الثالثة) المجموعة التي تجاوز فيها كثيرًا من نقاط الضعف الموجودة في مجموعات قصصيّة وأعمال روائيّة أخرى له. كما أنّه وجد فيها ملمحًا بارزًا من ملامح هذه المجموعة القصصيّة، ويعني بذلك الملمح “ تسجيل معاناة المؤلف وشؤونه الذاتيّة على نحو يتوفر له قط في أعماله القصصيّة والروائيّة السابقة..”. ص63

ويستمر في الخوض في غمار نصوص العبادي القصصيّة، فيرى أنَّ” المؤلف يستنفر ذاته في هذه المجموعة، ويوظف كل إمكاناته الفنيّة، بما تنطوي عليه أحيانا من أقنعة ووسائل تمويه..” ص63

وواضح أنّه وقف في هذه المجموعة، فضلًا عن الجانب الثقافي الذي يؤكده، وقف عند الجانب الفنيّ فيه ورؤيته لموقع الراوي فيها؛ إذ يقول:” ورؤيتنا لموقع الراوي المتحكم بالقصّ على هذا النحو تحيل بالضرورة إلى هويته الآيديولوجيّة وملاحظة طريقته في بناء القصّة ومنطق ترتيب الأفعال وترابطها فيها لا بوصفه ترابطا آليا، بل ترابط محكوم بهذه الهوية الآيديولوجيّة، ومن شأن ذلك أن يحقق، كما أرى، إمكانيّة استعادة هذه النصوص من عزلتها لنرى إليها في واقعها المادي كتابة يمارسها مؤلف ما في مجتمع ما، بصرف النظر عن معرفتنا، أو عدم معرفتنا الشخصيّة به”. ص64-65

كما أنه يفسر وجود البرغش أو عمود الحشرات الصغيرة التي تلاحق البطل، وتلتصق برأسه وتحيط به مثل غيمة سماويّة، في قصته البرغش في المجموعة أعلاه، وفقد وجد فيه “ مظهرًا دالًا من مظاهر أزمة البطل الداخلية ورمزًا من رموزها، ووسائل القاصّ لتحقيق ذلك متعددة ومعقدة تتراوح بين التفاصيل الواقعيّة الدقيقة واللغة المجازيّة الموحيّة، والوصف الغرائبي والحكايات ذات الطبيعة السحريّة التي تتضافر مع غيرها من وسائل السرد من أجل إعطاء القصّة مذاقًا ونكهة خاصين”. ص67 ومثل تلك القراءة النقدية المهمة لقصص أخرى كقصة (وجه الشمس الآخر) التي عدّها من أكثر قصص المجموعة إحكاما من الناحية السرديّة. ينظر: ص70

ومن الوقفات الأخرى التي أظهر رأيًا نقديًّا، قوله في كتابات الطاهر الذي عدّه شبيهًا لطه حسين في أسلوبه “ من حيث التوكيد على نغمة الخطاب الشفاهي، وإيقاع الجملة، ومراعاة التوازن بين أجزاء الكلام، واستعمال الضمير الغائب، بدلًا من ضمير الأنا المباشر، خطاب ينشد فيه الكاتب إلى قارئه ويتوجه إلى حاسة السمع فيه أكثر من غيرها، وما يشدني إلى نقده، إحساس مباشر وقريب اعتاد الدكتور الطاهر أن يصدر عنه، ويغذي به ما وصل إليه فهمه للنص المنقود، من معنى صريح أو مضمر، بصرف النظر عن نوع منهجه النقدي المعتمد بصورته التأثريّة او الانطباعيّة”. ص76

وبالانتقال إلى السيرة الغيرية للدكتور عناد غزوان، فإنّه وجده فيها “صاحب فكر يساري ذي طبيعة تنويرية عامة”، ولكنه من جهة أخرى، كما يذكر د. ضياء خضير، لم يرتبط خلالها ارتباطًا حزبيا أو عقائديًّا ضيقًا” ص85، لكن ما كان يشغله، أكبر بكثير من ذلك، فقد كان في أغلب الأحيان مشغولًا بمهام إدارية وثقافيّة، كثيرة ومتنوعة، وربّما كان ذلك، أن يؤشّر عليه، عدم تمكنه من قراءة الرسائل والأطاريح بشكلٍ مفصَّل، ولذلك يضطر إلى التوجه نحو الملاحظات العامة، وثقافته الواسعة التي تستطيع أن تغطي وقت المناقشة وأكثر. ينظر: ص85

ثمَّ يدلف د. ضياء خضير إلى الحديث عن علاقته مع د. غزوان، وما رافقها من مواقف إنسانيّة وثقافيّة كبيرة، جعلته يذكرها الآن بمعروف كبير.

ومع هذا، فقد كان للدكتور ضياء موقف نقديّ، مما خلَّفه الدكتور عناد من جهودٍ نقديّة وأدبيّة وترجمات.

ويتجلى هذا الموقف، في غياب روح المنهج عن بعض كتبه النقديّة التي لا تصل إلى ما عليه كتبه المترجمة، فضلًا عن لغته ذات طابع تعليمي ونظري عام، ومروره الخفيف على المصطلح النقدي. ينظر: ص89.

والواقع أنَّ صراحة د. ضياء خضير في هذا الحديث العلمي عن منجز عناد غزوان، تذكرنا بصرامته في التدريس والإشراف، وحتى في منجزه النقدي.

وربّما، قلت في مناسبة ما، ما هو قريب من هذا الرأي، فمن يعرف ثقافة غزوان المترامية الأطراف، يجد البون شاسعًا بينها وبين ما خلف من تراث نقدي؛ فهو كثيرا ما يكون عبارة عن دراسات ذات اشتغالات مختلفة، جمع شتاتها تحت عنوان جامع.

ولذلك، فهو حين يقارن بينه وبين نقاد عراقيين من خارج الوسط الثقافي، مثل: فاضل ثامر، وسعيد الغانمي، أو من الوسط الجامعي المصري، من مثل: جابر عصفور، وصلاح فضل، يلحظ أنَّه لم يستطع أن يكيّف النظريات النقديّة الحديثة لقراءة النصوص الإبداعيّة، مثلما نجد ذلك عند النقاد المذكورين أعلاه.

وربّما كان ذلك سببا، لأن لا نجد فيها تحليلات نصيّة أو مقاربات نقديّة محايثة للنصوص الأدبيّة الحديثة، مقاربات من نوع ما يسميه الغربيون (reading closed)

أمّا الأسباب التي جعلت أسلوبه، يكون بهذا الوصف الذي شخصه في أكثر من موضع في دراسته هذه، فهي” توزعه بين حقول واهتمامات أدبيّة وعمليّة مختلفة قد حرمه... من التركيز الدقيق على موضوعات ونصوص شعريّة وروائية بعينها من أجل نقدها وتحليها وتقديم نماذج عملية مقروءة ضمن النقد التطبيقي فيها”. ص91. فضلًا عن حرصه على التبسيط والوضوح وتجنب الغموض في هذه الكتب، التي يرجعها د. ضياء خضير إلى طبيعته عمله الأكاديمي التي تحتاج إلى هذه المرونة اللغوية التي تميل الى البساطة، فضلًا عن تأثره بكتاب (خمسة مداخل للنقد الـأدبي) لـ ويلبريس سكوت الذي كان الطابع التعليمي هو المهيمن عليه. ينظر: ص91

أمّا ما يتعلق بعلاقته مع د. عبد الإله أحمد، فإنّه يحاول أن يكتب سيرته من خلال حديثه عن د. عبد الإله أحمد، من ذلك مثلًا، قوله:” أما أنا، فقد تم تعييني كمعيد في القسم عام 1976م، بعد أن كنت الأول في دورتي للماجستير ذلك العام، لأجد نفسي على حين غرة أستاذًا، وأنا الطالب بين أساتذتي الذين أجلهم وأحترمهم”. ص95، ثم بعد ذلك، يحاول أن يسلط الضوء على أستاذه عبد الإله أحمد، ليبرز محاسنه من جهة، حين يشير إلى تميزه في ميدان الأدب السردي، وإلى معايبه (إن صحّ التعبير)، من خلال إشارته إلى طبيعة شخصيته الصعبة التي لا ترضى عن شيء ما لم يكن له يد فيه، وهو ما جعل د. ضياء يقول: “ لا يكاد أحد من طلابه وزملائه الأساتذة في القسم يسلم من نقده وملاحاته” ص96

ويبدو أنَّ التلقي العربي قد اعتاد على أن يجعل من يكتب عنه، أو يتحدث عنه، في قمة سامقة، وتحيطه دائمًا هائلة من التقديس، فإننا استغربنا الحديث، عن د. عبد الإله أحمد، بهذه الصراحة الجارحة، فهو يسترسل في ذكر معايبه، تباعًا، من ذلك، قوله:

“كان عجزه غير المعلن عن الإنجاز في التأليف والإتيان بالجديد بعد كتابيه المؤسسين في القصة العراقية، يفاقم شعوره بالغيظ والحرد، ويضاعف من قسوة نقده”. ص96 كما أن قلة زاده المعرفي من النقد العربي القديم، يؤلف نقصًا في محصوله الثقافي، وعدم قدرته على متابعة ما يشغل الساحة الأدبية من نظريات سردية حديثة، فقد كان مصطلح السرد وحده، كما يذكر د. ضياء خضير، يستثيره؛ لأنَّه كان يرى أن مصطلح القص كان كافيًّا للتعبير عن المرام.

وهو يعلّل ذلك كله بوجود شخصيّة ونفسيّة، كانت تترسخ مع مرور الوقت لدى د. عبد الإله أحمد”، بعيدًا عن ثقافته النقدية، أو طبيعة تكوينه الثقافي، وهو يقرنه بأستاذه عبد المحسن طه بدر، من حيث شخصيته وطريقة تدريسه، ومع ذلك فقد أنتج بدر عددًا من الكتب المهمة في الدراسات السرديّة، فحين بقي د. عبد الإله يراوح في مكان من دون أن يترك شيئًا ذا بال بعد كتابيه المذكورين سابقًا، على الرغم من أنَّ هناك من يشير إلى كتاب له بعنوان” قصة الجيل الستيني”، فإنَّ د. نادية العزاوي التي أشرفت على تصفية مكتبته لم تشر إليه، مثلما لم تذكر مذكراته التي كان د. ضياء خضير شاهدًا على كتابتها.

ويعلل د. ضياء خضير غياب هذا الكتاب وتلك المذكرات إلى طبيعة د. عبد الإله أحمد التي لا ترضى عن الشيء بسهوله، ولذلك يذهب إلى القول: بأنها أتلفها، مثل ما أتلف غيرهما، لأنّه لم يكن مقتنعًا بها بسبب عدم اكتمالها من الناحيتين الموضوعية والفنية”. ص101.

واخيرًا يمكن القول: لقد هيمن المكان على مختلفِ صفحات الكتاب، على الرغم من أنَّه يتناول سيرة أعلام، فالمكان (الناصرية، وبغداد)، وتحديدًا الجامعة، متمثلة بـ(كلية الآداب)، تكاد تطغى على متن الكتاب كله. ومن جانب آخر، استبطنَّ الكتابُ سيرتين، الأولى ذاتية، تناول فيها أهم محطات حياته، رفع اللبس عن جانب من حياته، قبل عام 2003م، وما رافقها من مواقف وآراء سياسيَّة حادة.

وعلى الرغم من أنَّ تدوين السيرة، يتطلب دائمًا الصدق والواقعية في سرد الأحداث، لكن الحسَّ الأدبيَّ والنقديَّ الذي يتمتع به كاتب هذه السيرة، رفع من منسوب ما هو أدبي، وحيَّد الوقائع، ولاسيَّما حين سَردَ وقائع تتعلق بحياته الخاصة، والظروف الاجتماعيَّة التي حاطت بأسرته، أو تلك التي تتعلق بعلاقته بالأساتذة الذين تتبع حياتهم، وآراءه فيهم.

لقد قدم د. ضياء خضير صورًا قلميةً لكلِّ الأساتذة الذين تناولهم، أو ما وقف عليه من جوانب من سيرته وسيرة أسرته كلها. وهي صور كان فيها الانحياز للأدب والنقد والسرد، طاغيًّا، على حساب الجوانب التاريخيِّة والاجتماعيِّة والسياسيِّة.