قاتل ومقتول.. وقائع وتناقض

د.ضياء خضير

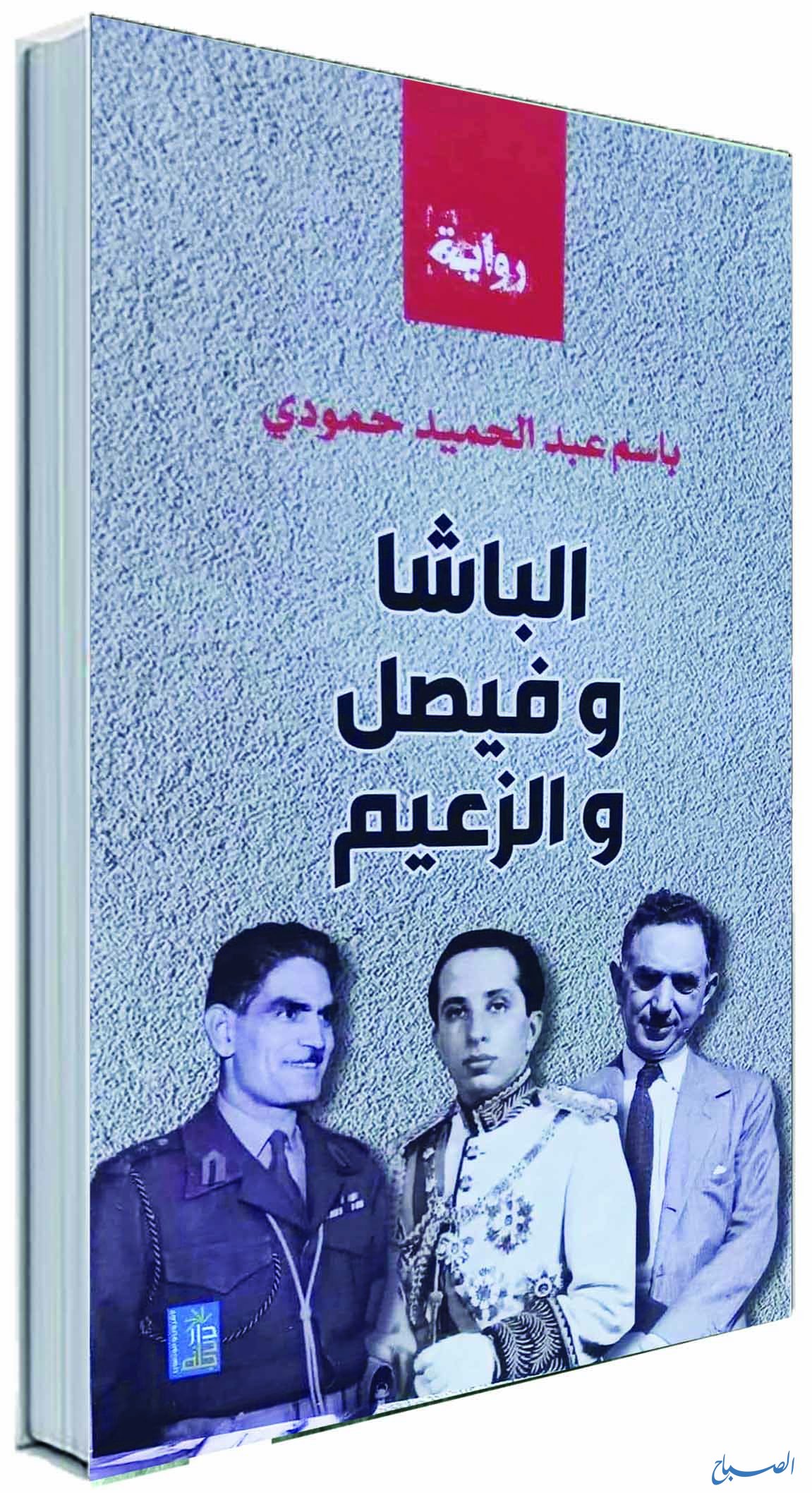

حينما تقرأ رواية باسم عبد الحميد حمودي “الباشا وفيصل والزعيم”، فإن عليك أن تعيد في ذهنك ترتيب فهمك للرواية كجنس أدبي حديث خرج من معطف الحكاية القديمة, وتسجيل الحكاية التاريخية والأسطورية، ومن مجرد توثيق الأحداث والشخصيات أو إعادة كتابتها بطريقة مخصوصة تتراوح بين التخييل والفنتازيا، لتقف على نوع آخر خاص من الكتابة السردية، التي تجمع بين هذه الأنواع جميعا، لتصوغ منها كتابة مؤطرة بشكل الرواية الحديثة من دون أن تكون منها، مع أنها ليست بعيدة عنها. ولكن أبا شهرزاد الذي تعدى العقد الثامن من عمره المديد إن شاء الله، حريص على أن يعيد بهذا النوع من الكتابة السردية التي تتخذ شكل رواية، فصولا ووقائع وأحداثًا من تاريخ العراق السياسي الحديث بطريقته الخاصة. وهو لا يريد أن ينسى بدايته البعيدة في القصة القصيرة. ويحاول عبر هذا الشكل السردي أن يسجل تجربته الشخصية الخاصة كشاهد على تاريخ عاصر فصولا منه، ورأى بنفسه ما تعاقب على حكم البلاد خلاله من ملوك أبرياء وأمراء وحكام قاتلين ومقتولين، يجمع بينهم بعد موتهم في الحياة الأخرى، بعد أن تعذر عليه فعل ذلك في هذه الحياة الدنيا.

وتعاقب الأزمان والوقائع وتناقض الشخصيات والأحداث وتقاطع أقدار أصحابها ومصائرهم، هو السبب الطبيعي لذلك.

الباشا نوري السعيد رئيس وزراء العراق المزمن، الذي بقيت ملامح شخصيته الهادئة في الرواية بلغته البغدادية الشعبية ومعرفته الواقعية العميقة بالشؤون والشجون العراقية، كما هي دون تغيير كبير، والملك الشاب فيصل الثاني وخاله الأمير عبد الإله وبقية أفراد عائلته من الذين مازالت جريمة قتلهم المروعة عام 1958 تؤلف عقدة في الضمير العراقي الجمعي. إضافة إلى الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف، وكل المشاركين الأساسيين في تلك الأحداث المرحلية العاصفة من وزراء وضباط، كانوا يحضرون ويغيبون عن الاجتماعات ويشاركون في الحورات برغبة من الراوي، وبإشارة وترتيب ممن يسميهم حراس السماء.

وكأنما هي نوع من رسالة غفران أو “كوميديا” سياسية جديدة هدفها المعلن البحث عن الحقيقة وتصفية الحساب مع مرحلة أو مراحل من الفوضى وتراجع القيم الأخلاقية والإنسانية، حيث العنف والجهل وغياب الروح العقلانية، وحيث مصلحة الوطن هي العنوان الذي يرفعه الجميع مع أنه الضحية الأولى التي نحرت مثل أغلب أصحابها على مذبح الشعارات الوحدوية والقومية وغير الوحدوية والقومية التي لا حقيقة عملية وراءها.

وقد حمّل باسم حمودي الرواية بشكلها الجديد الذي لا يخلو من بساطة وعفوية في التركيب، مسؤولية الاستجابة للدوافع التاريخية والمواقف المصلحية، والرغبة في الكشف والتعرّف على ما جرى في الغرف المغلقة والكواليس، حيث يختلف المعلن على الملأ من شعارات وخطب، عما هو مضمر ومسكوت عنه في العلاقات والطموحات والأهداف.

ولن يكون غريبا والحال هذه أن يكرر الجميع في الدار الآخرة مواقفهم وأقوالهم التي تبرر تلك المواقف والأفعال ولا تفسرها، كما كانوا يفعلون في الدار الأولى. ولكن مقاطعة هذه الأقوال والنظر إليها بطريقة بانورامية كلية تربطها بسياقها التاريخي وجماليات الأمكنة التي حدثت فيها وشكّلت فضاءها، يمكن أن توفر للمراقب والناقد فرصة الحكم والخروج بحصيلة معرفية اكبر من تلك التي تتوفر إذا أخذت معزولة أو منفردة.

والنتيجة المترتبة على رؤية وضع غريب، وغير عقلاني كهذا هي: لماذا؟

نعم لماذا؟ وهل أن من المعقول أن يحصل كلُّ هذا في العراق دون غيره.. أن ينتهي جميع الساسة والحكام على هذا النحو قاتلين ومقتولين؟

وهل أن من المعقول فعلا أن ينتهي ما نعرفه ونعيه ونقرأ عنه من حضارة بلاد الرافدين القديمة وبغداد العباسيين إلى هذا الشكل البائس من الأداء في ممارسة الحكم وإدارة شؤون المجتمع والسياسة التي تنتهي غالبا بالقتل بمحاكمة وبدون محاكمة؟

وبما أن المؤلف والراوي القريب منه يحتل موقع الشاهد الذي شاف كل حاجة من موقعه كمؤرخ وأديب وناقد غير مشكوك في نزاهته، فإن من حقه أن يقدم بهذه الطريقة الغريبة ما يشبه الخلاصة لهذا التاريخ الذي خبر جزءا منه وعايش فصولا حيّة وواقعية مهمة فيه على مدى ما يقرب من سبعين عاما، من أجل تقديمها على شكل سرديات وحوارات وعلاقات وتقاطعات واستفسارات توضح ما كان غامضا ومستترا منها. ويمكن لنا من خلال الاطلاع عليها أن نكون قادرين على التقدم خطوة على صعيد الوعي بهذا التاريخ وفهمه بطريقة أفضل. فالخطوة الأولى للخروج من هذا التاريخ، وما علق حتى الآن بأذيالنا منه هو فهمه ، ومعرفة الدوافع التي كانت وراء فعلنا فيه. ورؤية كيف أن هذا التاريخ المترنح يمينا وشمالا بين هذا وذاك من السياسيين والعسكريين، لم يتح لعامة الناس مجالا في أن يعيشوا حياتهم الدنيا التي أتاحها لهم الله سبحانه وتعالى بطريقة طبيعية، كما يعيشها بقية عُباد الله في بلدان العالم الديمقراطية الأخرى.

ولكي نكون قادرين على استحضار الماضي المتخيل بهذه الطريقة، فنحن بحاجة إلى شهود آخرين لا يقتصرون على مؤرخين مثل العراقي الشيخ عبد الرزاق الحسني، واللبناني حنا بطاطو، الذي أطلعه طارق عزيز على الأرشيف السري العراقي على نحو لم يفعله مع آخرين غيره، وإنما نحن بحاجة أيضا إلى روائيين وقصاصين مثل فؤاد التكرلي، وَعَبد الملك نوري، ومهدي عيسى الصقر، الذي يقول لصديقه التكرلي عن السياسيين المجتمعين الذين لم يتعرفوا عليه: إنهم لا يعرفون من الأدب غير قصيدة صوت صفير البلبل، مؤشرا بطريقة رمزية على المسافة التي تفصل بين الطبقة السياسية العراقية التي تقتتل حول المناصب والمصالح في قيادة الجيش والدولة، وبين عالم الفكر والثقافة المعنية بملاحظة تردي الواقع الاجتماعي والنفسي داخل البلد نتيجة لذلك. وليس بين أولئك المجتمعين في العالم الآخر غير حنا بطاطو من قرأ رواية فؤاد التكرلي الرجع البعيد التي صورت أزمة أسرة عراقية لا تريد أن تكون جزءا من الواقع الدامي الذي صنعه أولئك السياسيون. وبطاطو هذا يقول للحسني:

- “مشكلتكم سيدنا أنكم لا تهتمون بالنخب الفكرية, بل بالعسكر ورجال السياسة”. ومع أن هؤلاء الأدباء والكتاب لا يتدخلون في البنية السردية والحوار الذي يجري في ذلك التجمع الخيالي بطريقة فاعلة، فإن وظيفتهم تقتصر على كونهم أرواحا حرة ومرايا عاكسة لما يحدث في المجتمع عن طريق الكتابة السردية التي تأتي ك “رجع بعيد” يردد صدى ما صنعه هؤلاء القاتلون والمقتولون في دورة العنف العراقية المتواصلة منذ عهود بعيدة داخل الأسرة والمجتمع العراقي المغلوب على أمره.

ونحن هنا إزاء رؤيا نقدية يقدمها المؤلف والشاهد الملك على أحداث وشخصيات تحاول أن تستنطق الماضي عبر رجاله، وتجد تفسيرا لهذا الجانب أو ذاك من الوقائع والأحداث والرجال في تاريخ مختلف عليه، وينطوي في نفسه على ما هو مسكوت عنه، ولم يسلط عليه الضوء بطريقة كافية أحيانا، ويجري التعرف إليه بطريقة أفضل في الملفات السرية الموجودة في أدراج المخابرات وصدور بعض الرجال الذين ماتوا وماتت تلك الأسرار معهم. كما هو الحال مثلا مع شخصية المستر “ترفيليان” الذي كان سفيرا لبريطانيا ببغداد لحظة وقوع انقلاب 1958، وكشفت الوقائع عن علاقته بقائد الانقلاب الزعيم عبد الكريم قاسم وبعض رفاقه من الضباط الأحرار، خلافا لما نعرفه من علاقة سفير الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بالنظام الملكي بشكل عام، وبرجل بريطانيا الأول في العراق الباشا نوري السعيد، بشكل خاص. وهو امر قد يفسر أمورًا كثيرة، منها، مثلا، تحريك عبد الكريم قاسم لقواته لاحتلال الكويت عام 1960، ثم تراجعه وإحجامه غير المفهوم عن ذلك. ولعل ما قدمه السفير البريطاني من تفسير لذلك أن يكون هو الأقرب إلى المنطق من رواية رفض قائد الفرقة الأولى عبد الحميد الحصونة تنفيذ أوامرالزعيم.

يقول السفير ترفليان في تفسير ذلك وهو يجيب على تساؤلات حنا بطاطو والحسني بهذا الشأن:

“نعم نحن أمرناه [=عبد الكريم قاسم] بإعلان ضم الكويت، لكن الأمر كان إعلانا وتحريضا دون فعل سوى تحريك قطعات عند الحدود الدولية، وقد نجحنا في العودة كقوة عسكرية بريطانية إلى الكويت بموافقة الدول العربية وبحضور قوة من عبد الناصر شاركنا الوقوف على الحدود لمنع العراق من الدخول، في الوقت الذي أوقفنا فيه غلواء الكويتيين وهم يؤيدون عبد الناصر ويساندون الفلسطينيين. كان الأمر إذن مجرد فرصة للكويت وإشغال العراق بمتاهة جديدة. وكان الأخ عبد الكريم هو المنفذ في الحالتين”. وهكذا فإن ما فعله “أبو ناجي” هنا في هذه السردية المختلفة عما يعرفه عموم العراقيين بشأن محاولة الزعيم دخول الكويت آنئذٍ، مجردُ مثال لما يمكن أن تفعله المهنية والحنكة والدهاء السياسي التي تم فيها صيدُ أكثر من عصفور بحجر واحد، إزاء أعمال القادة العسكريين والسياسيين العراقيين الاعتباطية الجاهلة، وغير المحسوبة النتائج في هذه القضية كما في غيرها، بدءًا من الملك غازي حتى صدام حسين، مرورا بعبد الكريم قاسم الذي كان للإنكليز والأمريكان من بعدهم دخل في تغيير نظامه وقتله بأيدي رفاقه من العسكريين العراقيين. نقول ذلك على الرغم من أن السؤال المتصل بحقيقة الأمر وبيّنته يبقى معلقا في ذهن القارئ بعد الفراغ من قراءة الرواية، وهو:

- هل أن ما حدث في التاريخ متطابق مع ما جاء في الرواية بعد مرور هذا الحين الطويل من الدهر؟ ولا أحد، كما هو واضح، يمتلك الإجابة النهائية على سؤال من هذا النوع، مع أن ما طرحه باسم عبد الحميد حمودي من وجهة نظر في هذه الرواية يبقى جديرا بالاحترام، وخاضعا في نفس الوقت للرأي والرأي الآخر.

وأخيرًا، لابدّ من أن نذكر أننا قد نتمتع في روايات عراقية وعربية أخرى بتقنيات سردية أذكى وأشد تعقيدا واستجابة لمتطلبات الحداثة في كتابة الرواية مما نشهده في هنا، ولكننا لا نجد في ظني موضوعا أهمَّ من وضع تاريخنا السياسي العراقي الحديث كله موضع إعادة النظر والمساءلة بطريقة فيها جرأة ومباشرة، كما حدث في هذه الرواية.