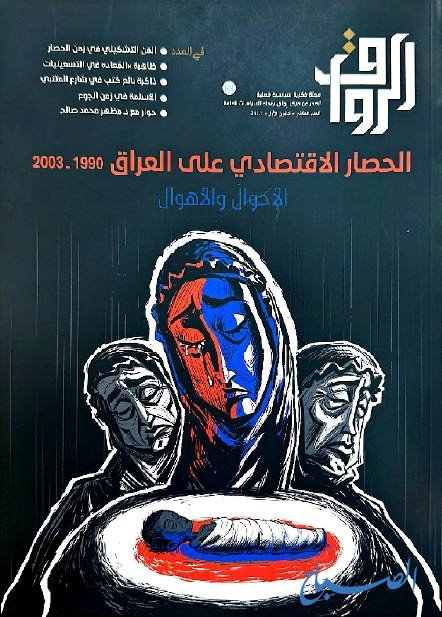

أحوال وأهوال

جواد علي كسار

التوثيق عنصر لابد منه في بناء الذاكرة، والذاكرة المملوءة الحيّة اليقظة هي شرط إيجاد التجربة، والتجربة جزء لا يتجزأ من تكوين العقل وإخراجه من الغريزة إلى الاكتساب (العقل عقلان؛ عقل غريزة واكتساب) وتحوله من الاكتساب إلى حيّز العمل والفاعلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة الشعوب وشؤونها الوطنية.

ولا أعتقد أن المدة بين: 1990 - 2003م شهدت حدثاً مروعاً أقسى وأكثر شدة على العراقي من الحصار وأهواله، باستثناء الحرب نفسها وقد اقترنت بالحصار مرّتين؛ مرّة في بدايته في الشهر الأول من عام 1991م، فكانت إشارة بدء ونذير شؤم لانطلاقه، وأخرى في نهايته أواخر آذار عام 2003م لتكون إيذاناً بزواله، لا أعاده الله، وحفظ أهل العراق من شرورٍ بدا أصحابها اليوم، وكأنهم في حنين لاستعادة تلك البرهة المروعة، واستحضار مآسيها مجدداً وهم يجازفون بأمن البلد ويغامرون باستقراره.

بلا تعميم؛ وكأنَّ للعراقي لا أبالية أقرب إلى العداوة مع التوثيق. من هنا بدت لنا الأهمية الاستثنائية الفائقة لملف مجلة (رواق) البغدادية عن الحصار (العدد العاشر بأكمله، من صفحته الأولى حتى الأخيرة؛ 258 صفحة من الحجم الكبير). فقد انطلقت الافتتاحية تنعى الذاكرة العراقية وتستنهضها كي لا تموت، وهي تنتقل من المشاهد والصور المأساوية، إلى نتيجة أكبر مأساوية منها، بفعل غياب التوثيق، وتلكؤ أغلب مشاريع الذاكرة العراقية، على صعيد الدولة والمؤسّسات الوطنية.

بتعبير كاتب الافتتاحية: “نحن الذين ذقنا مرارة الخبز الأسمر، وسمعنا أصوات الباعة الدوّارة المتعالية في الصباح والمساء: خبز يابس، نخالة، بطالة (قنانٍ) للبيع؛ نحن وحدنا نمتلك ذاكرة خاصة، يُحلّيها البيبسي المعبأ محلياً بألوان صناعية والمضغوط بغازٍ لا نعرف له أصلاً؛ نحن وحدنا نعرف كيف نشبع بطوننا بالباذنجان، والبطاطا المقلية بزيت طعام كثيف يعلق بقاع الفم؛ كما نعرف كيف يمكن أن تُباع أثاث البيوت لتفترش العائلة الأرض من أجل تأمين لقمة عيشها”.

لكنَّ النتيجة مع كلّ أسف ورغم حصاد الآلام، هي بحسب الزميل عباس العنبوري: “إننا (أمة العراق) المعاصر، لا نألف التوثيق، فتضيع علينا آلاف الحوادث دون تدوين، وتتآكل ذاكرتنا يوماً بعد يوم”، (افتتاحية ملف مجلة الرواق، ص 4 - 5).

هكذا غابت عن الجيل الشبابي الحالي حوادث جسام مثل حرب السنوات الثماني، وتجفيف الأهوار، وغزو الكويت، والانتفاضة الشعبانية، وأهوال الحصار، بفعل خاصية غياب التوثيق وخواء الذاكرة، وهيمنة شيء غير قليل من السطحية في التفكير السياسي، وتراجع المهنية والاحتراف في ممارسة السياسة نفسها.

لذلك كله لم يجئ عنوان المقال تبجيلياً أو اعتباطياً من عفو الخاطر، بل بالفعل وضَعَنا ملف (الرواق) أمام أوسع عمل توثيقي ليوميات الحصار وبؤسه وشقائه ومآسيه، في تغطية مركّبة جمعت التوثيق إلى التحليل، وانتقلت من وصف الظاهرة إلى التعليل، ورمت بأنظارها إلى المديات المركّبة لـ: “طريق الموت الطويل”، وهي تقف طويلاً عند الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، التي أثقلت كاهل المجتمع، وهو لم يزل يعاني بعد رواسب الحصار وتبعاته، ويرمي بآثاره على تكوين الإنسان العراقي النفسي والشعوري، وأخلاقياته وسلوكه، وعلى التنمية ومسارها، والدولة ونهوضها، والسياسة وممارستها، والعلم وتحصيله، وهكذا لاسيّما مع غياب أو شبه غياب المعالجات التربوية والأسرية والعلمية المعمّقة، لتلك التبعات والآثار والرواسب المدمّرة.

إطلالة بانورامية جامعة

في مشاهد متتالية يمهّد فيها السابق للاحق، وضمن بناء منطقي متماسك بين المقدّمات والنتائج، والسياسي والعملي، والقرار وتبعاته؛ يقدّم لنا الباحث المختص في سوسيولوجيا السياسة علي جواد وتوت مشهداً بانورامياً عاماً لواقعة الحصار. ففي دراسة هي الأوسع داخل الملف (ص: 7 - 41) يلفت الباحث النظر إلى غياب التوثيق الموضوعي أو ضآلته لسنوات الحصار، رغم أنها الأكثر سوءاً وظلمة في تأريخ المجتمع العراقي، والأخطر أنَّ نتائجها غيّرت المجتمع إلى الأبد، كما يسجّل نصاً.

بقلم رشيق مسترسل وأسلوب بياني بليغ، يقدّم لنا الباحث السياق المنطقي لولادة الحصار حلقة بعد أخرى، عبر المقدّمات السياسية. فبعد أربعة أيام فقط من غزو الكويت في 2 آب 1990م، صدر قرار مجلس الأمن الدولي (661) بتأريخ 6 آب 1990م، ليكون حجر الأساس للحصار عبر ما فرضه من عقوبات اقتصادية صارمة ضدّ العراق. وفي سياق بناء القصة السياسية لمقدّمات الحصار، يمرّ على واقعة الاحتلال وضمّ الكويت إلى العراق رسمياً، وعملية النهب والسرقة الممنهجة، وانطلاق “البهرجات” بل “التهريجات” التي تكشف سذاجة العقل السياسي الحاكم في بغداد، عبر شعارات “عودة الفرع إلى الأصل” أو “الربط بين انسحاب النظام من الكويت” و”انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن لبنان والجولان” وغيرها من سطحيات تفكير الأنظمة الثورية العربية، ومخازي العسكرتارية الجاهلة وتفاهاتها، وهي تكرّر أخطاء بعضها بعضاً بدءاً من صاحب هزيمة 1967م جمال عبد الناصر حتى صاحب “الهزائم” صدام حسين؛ هذا إذا كانت العلّة فعلاً هي سطحية في التفكير، وليست مقاصد خيانية مبيّتة وخططاً تدميرية مسبقة للإنسان والأوطان.

المهم، اكتملت الذريعة وأصبح كلّ شيء جاهزاً للتدمير المنهجي المنظم بيدين قذرتين من الداخل والخارج؛ من النظام الباطش والغرب السياسي المتوحّش، عندما استيقظ العراقيون على بداية دمار مدنهم وعمرانهم، صبيحة يوم الخميس 17 كانون الثاني عام 1991م، ليتغيّر وجه العراق تماماً، إنساناً وعمراناً وبلداً. فبعد النهاية المأساوية لحرب تدمير العراق؛ “عاصفة الصحراء” بحسب الأميركان، و”أم المعارك” بحسب صدام، أسفر الصبح عن خسائر لا تحصيها الأرقام وفجائع لم يُوثق لها للآن، كان “طريق الموت” والانسحاب المخزي مجرّد حلقة من حلقاتها.

انطلقت الانتفاضة الشعبية العارمة عام 1991م؛ انتفاضة الكرامة والثأر، وقد أجاد الباحث في تقديم صور شاخصة من يومياتها ومراراتها كما عايشها لاسيّما في الديوانية، ليقدّم لنا بعدها توثيقيات عبر معايشة مباشرة لكنها واعية، لما مرّت به الحياة العراقية من قبيل انتعاش الزراعة في ظلّ الحصار المتوحّش، وإطلاق “الحملة الإيمانية” وكيف انقلبت مقاصدياً ضدّ النظام، وهي تفسح المجال لصعود الإسلام السياسي بوجهيه السني الوهابي والشيعي الصدري، وقد ظهرت نتائج بعض هذه البذور لاحقاً؛ فيما بعد السقوط.

البقاء على قيد الطعام

لم يتسبّب الحصار بمعاقبة مسؤولي النظام المقبور، بل كان الشعب هو من دفع الثمن، كما يسجّل الباحث بحق، وهو يقدّم صوراً موغلة بالمعاناة والوجع لمآلات الإنسان، وقد تحوّل إلى كيانٍ باحث عن الطعام بقيد الوجود والدوام في الحياة، خال من أي معانٍ لغايات الوجود، مفرَّغ من أي فلسفة للحياة مهما كانت؛ إذ بات: “التفكير بملء المعدة من الهموم اليومية، وعاشت الأسر الكثيرة العدد ضنكاً مرعباً، وأصبح توفير لقمة العيش اليومية همّاً كبيراً” (ص: 27).

أجل، حياة الكائن الإنساني مصممة على نحوٍ تُطوّعه للملاءمة والتكيّف مع المشاق، لو جرى الأمر طبيعياً. أما في ظلّ الحصار، فقد كان النظام المباد متواطئاً بتخلفه وعناده وحمقه وجهله وبدائيته أو بقصد مسبق؛ في زيادة معاناة الإنسان والحؤول دون أي خطوة لتخفيف الحصار عنه. يزوّدنا البحث بصور موحية عميقة الوجع من واقع هذه المعاناة، وكيف تحوّلت مثلاً مياه الأنهار، إلى مصدر مُباشر لتلبية حاجة العراقي إلى الماء للشرب وغسل الأواني والملابس والأجساد، وكيف راحت تُفتح قناني الغاز بعد ما شاع أنَّ السائل المتبقي في جوفها يصلح وقوداً للسيارات. وقصة العراقي المريرة مع السكر بعد أن أصدرت السلطات قراراً بإعدام من يستعمله لصناعة الحلويات؛ وكذلك المعاناة مع الطحين السيّال المخلوط عمداً بنوى التمر وفضلات الطيور وجيف الجرذان الميتة؛ ومعاناة ربات البيوت مع الأرز المملوء بالحصى والقشور وباقي الأوساخ؛ والشاي المشبّع ببقايا نشارة الخشب؛ والتلاعب بالحصة الغذائية عبر التطفيف بالميزان والاستبدال والسرقة أحياناً.

تعميم التردي

بمهارة تجرّك لمواصلة القراءة جراً، وبوصوفات ناشئة عن معايشة ميدانية مباشرة، وبوجع يتفجّر من الأعماق ينتقل بك الباحث من مشهدٍ إلى آخر، وهو يقلّب تلك الصفحات القاسية، فمكث عند التعليم وما أصاب الدراسة والمدرسين والطلاب، وتراجع المناهج وتهالك الأبنية، والابتعاد عن المسار العميق للتعليم في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الانتشار المريع لظاهرة التسرّب أو عدم الالتحاق بالمدارس أساساً، بعد ما تحوّل أطفال العراق إلى بيع “العلاليك” (أكياس النايلون) بل وإلى الشحاذة والتسوّل.

بيع ما يمكن من أجل البقاء فقط، هو مظهر آخر من مظاهر الحصار، بدأ من المصوغات الذهبية والذخائر الثمينة، ومر بالفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، ماشياً إلى آخر ما يمكن بيعه كأجزاء من البيت نفسه، مثل الأبواب والشبابيك. نشأت إلى جوار ذلك وكنتيجة له، ظاهرة “البسطيات” وبيع المفرد، وشاعت مهنة “الدلالات”، فانقلب البيع أحياناً إلى “الغرامات” بعد أن كان بالكيلوات، وسط عجز عام عن شراء علب كاملة من المعجون أو السمن النباتي أو الكيلو غرام من السكر، بل حتى السكائر، وقد ازدهرت صناعة الغش وثقافة التطفيف، ولم يعد من المفاجئ أن يكتشف المشتري أنه خُدع بهريس البطاطا بديلاً عن الدهن، والملح عن السكر، والجص عن الطحين، وسط تكاثف شباك النصب والتلاعب والاحتيال، فكان من نتائج ذلك: “إبادة تقاليد وعادات عراقية أصيلة في التعاون والإيثار، بفعل قساوة الحصار الداخلي والخارجي” (ص: 30).

ليس هذا وحده، فقد ازدهرت سوق “البالات” والملابس المستعملة، وإعادة خياطة الملابس القديمة وقلبها أكثر من مرّة، وتحويل “البطانيات” العسكرية إلى قماصل وهكذا. إلى جوار هذا كله انتعشت السرقة والجريمة والرشوة والفساد، وتحوّلت إلى ثقافة في البلد ومسار عام لمؤسّساته، لتسهم إثر ذلك في اتساع: “العنف الاجتماعي، وارتفاع معدلات الجريمة، والرشوة والانتحار والسرقة والتهريب، والبغاء وجنوح الأحداث، وظواهر اجتماعية أخرى تؤكد الخلل الخطير لبُنية المجتمع في العراق” (ص:30).

على خطٍ موازٍ تابع الباحث النابه ما أصاب المجتمع العراقي من تغيّر الأذواق وضرب المنظومة القيمية بالصميم؛ إذ: “لم تتغيّر العادات والأخلاق والقيم وحسب، بل تغيّرت الأنماط الحياتية كذلك، فعمّقت مظاهر التردّي والترهل إلى الحدّ الذي أفقد المجتمع العراقي، سمات المجتمع المتحضّر المتماسك- ولو ظاهرياً- الذي كان عليه قبل استرجاع الكويت” (ص: 32).

تدمير الطبقة الوسطى

لم يبقَ شيء سليم بعيداً عن هذا العوق الأخلاقي والقيمي العام، بعد أن ضربت متوالية التردّي كلّ شيء، حتى نالت نسق الحياة، والذوق العام، وتغلغلت في العمارة ونمط البناء، وكانت الهجرة القسرية وتفريغ البلد من نخبه وطاقاته الحيوية واحدة من نتائج الحصار، ومع ذلك لم يكن طريق الهجرة والسفر يسيراً مفتوحاً، بل كثيراً ما كانت كلفته كلفة حياة الإنسان نفسه، ليس فقط بضريبة السفر الباهظة (400 ألف دينار عراقي) بل أيضاً لتبعات تفكك نسيج الأسر وتشتّت وحدتها، والمخاطر الأمنية أحياناً، وأضرار الغربة ومواجهة المجتمعات والأوضاع الجديدة في الخارج.

يذكر علماء الاجتماع السياسي أنَّ الطبقة الوسطى هي عماد الاستقرار في المجتمع. وقد كان من النتائج القاسية للحصار انهيار هذه الطبقة وانحسارها وتلاشيها، لصالح تضخّم كبير في الفئات الفقيرة، مع طبقة باذخة الثراء في أعلى الهرم السلطوي ومن يحيط به من القلّة القرابية والمناطقية والجهوية؛ وذلك كله عبر ضرب الارتكازات الثلاثة البارزة التي تؤسّس للطبقة الوسطى ويُشيّد عليها بناؤها؛ أعني بها التعليم والاختصاص والوظيفة، وقد كان لهذا الانهيار ولم يزل أثره الخطير وتبعاته المدمّرة على العراق والمجتمع العراقي.

حسناً فعل الباحث وقد ختم دراسته بهذه الملاحظة، وهو يكتب نصاً: “لكن الأهمّ خلال الحصار هو تحطّم الطبقة الوسطى واختفاؤها من النسيج المجتمعي، هذه الطبقة التي كانت تمثل معياراً للهوية الوطنية. وليس من السهولة إعادة بناء طبقة وسطى بديلة ومتماسكة، فكان هذا الاختفاء بداية التحوّل إلى الهويات الطائفية والعرقية منذ تسعينيات القرن الماضي، وظهر ذلك جلياً بعد 2003م” (ص: 37).

ثلاث ملاحظات

1ـ لا أعرف شخصياً كاتب الدراسة د. علي جواد وتوت، وإن كانت تشرفني معرفته. لكن أتمنى عليه ألّا يترك هذه الدراسة مبتورة رغم مشقة البحث وعناء التوثيق والتدوين، بل أرجوه أن يواصل السير إلى إتمامها، وتحويلها إلى كتاب واسع بعدد من الأجزاء، ليتحوّل المشروع إلى موسوعة ما أحوجنا إليها في العراق.

كما أطمح بموازاة ذلك أن يتحوّل المشروع لدى مركز “رواق بغداد للدراسات العامة”، من محض ملف في عدد خاص من مجلته (الرواق)، إلى موسوعة توثيقية- تحليلية متكاملة.

فالملف على أهميته المزدوجة توثيقاً وتحليلاً، ليس سوى خطوة واحدة على طريق التوثيق الطويل. فأمر الحصار وتوثيقه ودراسته، يحتاج إلى موسوعة كاملة تسهم فيها جميع أصناف المعرفة وتمتدّ إلى عشرات المجلدات، وهذه مهمّة مستعجلة قبل أن تندثر مادتها الخام وتزول معالمها تماماً، بتغيّر الأجيال.

2ـ ينبغي ألّا أعطي انطباعاً خاطئاً ناشئاً عن تركيزي على هذه الدراسة وحدها، إذ أعترف أنني لم أفِ حتى حقّ هذه الدراسة؛ كيف والملف قد امتدّ على أكثر من عشرين بحثاً ومقالاً بعدها، بذل الباحثون جهدهم في تكثيف الأضواء على ظاهرة الحصار، من جوانب وأبعاد متعدّدة.

ما أريد قوله إنَّ المراجعة ولو امتدّت على مساحة أكبر، فلن تكون قطّ بديلاً من العودة إلى الملف نفسه، وقراءته مباشرة وبأكمله لكي ينغمس القارئ والمهتمّ في لجّة تلك السنوات وأهوالها، ويعايشها من دون حجاب، ولو كانت لي كلمة مسموعة لحوّلتُ الملف إلى وثيقة ومصدر في الجامعات والمؤسّسات والإعلام.

3ـ من يعتقد أنَّ الحصار انتهى بزوال النظام الصدامي الذليل، فهو يعيش وهماً مركباً (على غرار مصطلح: الجهل المركّب) فما انتهت هي أعيانه الخارجية، وإلا فهو لم يزل وسيبقى إلى أمدٍ مستمراً بآثاره في التكوين الأخلاقي، والبُنية النفسية والشعورية وانعكاساتها الخطيرة على السلوك. فعدد غير قليل من مشكلات الحاضر وسلوكيات الإنسان العراقي وأخلاقياته ونزعاته الفردية والجماعية، ضاربة عمقاً في تجربة سنوات الحصار وأرضيته الجدباء وبيئته المظلمة الموحشة.

كلمة أخيرة؛ هل يعود الحصار؟ أجل، يمكن أن يعود عملياً وفعلياً ويكون أشدّ قسوّةً وأكثر بلاءً مما كان عليه، إذا ما عادت مقدّماته على الأرض، خاصة أنَّ البعض يبدو اليوم وكأنه يتوق لعودة العراق وأهله إلى الحصار، تحت ذريعة تعريض أمنه واستقراره للخطر، والتحرّك النيابي عن الآخرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، بعيداً عن البوصلة الوطنية، ومصلحة الغالبية العظمى من أهل البلد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.