الإيمان بلا حُبّ ورحمة عنيف

د. عبد الجبار الرفاعي

نادرًا ما نشهد محبّة ليست مشوبة بالكراهية أو محبّة تلبث متوهجة على الدوام، إلا محبّة الله فتنفرد بأنها محبّة صافية، تترسخ وتتكرّس وتجلو قلبَ المحبّ على الدوام.كلما تغذت محبّة الله تمددت وتشبّعت وأعطت ثمراتِها عاجلا، وأصبح الإنسان المحبّ مضيئا يسطع قلبُه بالأنوار الإلهية، ويستضيء بأنواره من يقترب منه.

يتنوع الإيمان بتنوع صورة الله، فمَن يؤمن بصورة إلهٍ محارِب يتورط بإعلان الحروب على خلق الله، كما يفعل الصهاينةُ المتوحشون في غزة وفلسطين، ومَن يؤمن بصورة إلهٍ مُحِبّ ورحيم يصبح من صنّاع السلامِ والتراحم والمحبّة والجمال في العالم.

تتشكل الصلةُ بالله على شاكلةِ إيمانِ الإنسان بالله التي يفرضها معتقدُه، ونمطِ حياته الروحية والأخلاقية، وما تحدّده صورةُ الله لديه من كيفيةٍ ترسم صلتَه به، ورؤيتَه للوجود، ووعيَه لذاته، ووعيَه لنمط علاقته بالإنسان الآخر.

مَن يتطوعون للانتحار في الجماعات التكفيرية لا يفتقرون للإيمان، إلا أن إيمانَهم بالله واليوم الآخر والجزاء يتشكل على وفق صورةٍ مظلِمة لله، صورةٍ تفتقر للحُبّ والرحمة، صورةٍ لا ترتوي من الدم، لذلك تزجّهم في ولائم القتل الجماعي العبثية للأبرياء، في الأسواق وبيوت العبادة والأماكن العامة. هذا النمط من الإيمان يفتقر للحُبّ والرحمة، لا يرى الانتحاريّ الإنسانَ بنور الله، بل يرى الإنسانَ في الظلام، يراه في إطار صورة الله الخاصة المنحوتة بمقولات التكفير الكلامية لفرقته. يرى صورةَ الله محتكرةً له لجماعته، يراه فيها وكأنه مولعٌ بشربِ الدماء، وإبادةِ البشر ممن يعبدونه خارج إطار تلك الصورة المظلمة.

لم يكن اللهُ في تصورِ اللاهوتِ الصراطي إلهًا للعالَمين ولا إلهًا للنَّاس أجمعين، بل صار إلهًا يختصّ بديانةِ من يعتقد بهذا اللاهوت، وكلّما ضاقت دائرةُ الاعتقادِ ضاقت حدودُ صورة الله تبعًا لها، فصاحبُ الفرقةِ يعتقدُ بأن اللهَ إلهُه فقط دون غيره من الناس، وربما تتشظّى الفرقةُ الواحدة فتصير عدةَ جماعات، كلٌّ منها يعتقدُ بأنه يحتكرُ صورةَ الله له. اللاهوتُ الصراطي يغرسُ في كلِّ الأديان شعورًا عند الإنسانِ بأن رحمةَ الله مختصّةٌ به وبأتباعِ معتقدِه، وأنهم من دون سواهم يفوزون بالنجاةِ والخلاصِ من العذابِ والهلاكِ. ويغذّي ذلك على الدوام اعتقادُه بأنه يستطيع احتكارَ رحمةِ الله، بوصفها من الممتلكاتِ الخاصةِ التي يستحوذ عليها معتقدُه. يظلّ صاحبُ المعتقد الصراطي يتوهمُ بأنه قادرٌ على حصرِ الرحمةِ الإلهية بأتباعِ ديانته، وتضييقِها لدرجة يستطيع معها أن يستبعدَ كلَّ من هو خارج هذا المعتقد من إشراقات

رحمة الله.

في داخل الإنسان استعداد لولادة وحش مفترس، لا يروّض هذا الوحش إلا الإيمانُ المشبع بالمحبة، ولا يقي البشرَ منه إلا الأخلاق، ونداء الرحمة في أعماقه، ولا يردعه إلا القانونُ العادل بتطبيقه الصارم على الجميع بلا تمييز. عندما تموتُ الرحمةُ في القلب تموتُ انسانية الإنسان، الرحمةُ هي المنبع لكل حالات تسامي الروح وإشراقها. الحُبّ والرحمةُ كلاهما تجربةٌ من جنس واحد لتذوق الحقيقة. للحُبّ صِلة عضوية بالرحمة، الحُبّ يؤثر ويتأثر بالرحمة، والرحمة تؤثر وتتأثر بالحُبّ. المحبّةُ والرحمة من أثمن ما يلتقي فيه جوهرُ الأديان، وأنفس ما يمكّنها من النطق بلغةٍ عذبة. كلُّ دين يفتقر للمحبة والرحمة يفتقر لما يحمي الإنسانَ من العنف.

الحُبّ بلا رحمةٍ لا ينجي الإنسانَ بالضرورة من التورط بالكراهية، وربما تطغى حالةُ الانتقام لديه إلى الحدّ الذي يرتكب فيه العنفَ الرمزي واللفظي وحتى القتل، مثلما قرأنا وسمعنا عن بعض العاشقين الذين كانوا ضحيةَ العنف الانتقامي. الرحمةُ صوتُ الله، ومعيارُ إنسانيَّة الدِّين، لا يؤتي الدينُ ثمارَه مالم يكن تجربةً إيمانية تنبضُ فيها روحُ المؤمن بالرحمة. الرحمةُ بوصلةٌ توجِّه أهدافَ الدين، فكلُّ دين مفرَغ من الرحمة يفتقدُ رسالتَه الإنسانية، ويفتقرُ إلى الطاقة الملهِمة لإيقاظ روح وقلب وضمير الكائن البشري. الرحمةُ حالةٌ عامةٌ لا تُخصَّص، تفيضها الروحُ الرحيمةُ على الكلّ.

وكما لا يمكن بناءُ مجتمع سليم بلا محبة ورحمة لا يمكن الاستغناءُ بالرحمة عن العدالة. العدالةُ ضرورةٌ لحماية حقوقِ الإنسان وحرِّيَّاتِه، وهي شرطٌ لازمٌ لكلّ عمليةِ بناءٍ مجتمعيّ سليم، وضمانةٌ للأمنِ والسِّلمِ الأهليّ من كلِّ أشكالِ العُنْفِ والتَّعَدِّي على حقِّ الآخرِ في العيْشِ المُشْترَك، وخلقِ فرصٍ متكافئةٍ للأفراد في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لذلك لا يمكن أن يقوم مجتمعٌ سليمٌ من دون قوانين تُنظّم الحياةَ الاقتصادية والسياسيَّة والقضائية والادارية، وتُحَقّق الأمنَ والعدالةَ الاجتماعية، وأنظمةَ عقوبات عادلة تُنصِف المظلومَ وتردع الظالم، بنحوٍ تتَّسم فيه بالإنصاف والتَّوازن، وتحْمِي مصالحَ الفَرْدِ والجماعة، ويتساوى فيها الأفرادُ في حقوقهم وحرياتهم.

الحُبّ لغة الإيمان، الحُبّ بلا إيمان فقير، الإيمان بلا حبّ ورحمة عنيف. الفقيرُ للمعنى هو أفقرُ إنسان في العالم، بوصفه مفتقرًا لأثمن شيءٍ في الوجود. قيمةُ الإنسان بمجموعة ما يمتلكه ويمنحه للحياة من المعاني الروحية والأخلاقية والجمالية والمعرفية، وقدرتِه على جعل الحياة على الأرض أسعدَ والعالمَ أجمل. في ضوء تعريفي للدين بوصفه: "حياةً في أُفق المعنى، تفرضُه حاجةُ الإنسان الوجودية لإنتاجِ معنىً روحي وأخلاقي وجمالي لحياتِه الفردية والمجتمعية"، ينفي هذا الفهم للدين إمكانيةَ تأسيس أيةِ صلة بالله لا تبتني على المحبة والرحمة. ذلك ما يجعلني متى ما كتبتُ شيئًا عن الدين تسبقني كلماتُ الحُبّ والرحمة للتعبير عن حضورهما فيه. الحُبّ والرحمة مثلما يطهّران القلبَ يطهّران الأرضَ من الدمِ المسفوح، ويحرسان كرامةَ الإنسان وحرياتِه وحقوقه، ولا يمكن أن يتورط من يتحلّى بهما بالعدوان على الإنسان بذريعة الدفاع عن الله.

الإيمانُ وحُبّ الله كلاهما كيمياءٌ للروح، كلاهما ينبثقان من جوهر واحد. يولدان معًا، ويرتضعان معًا، ويتكرّسان معًا، ويتوحّدان معًا، فحيث ينمو الإيمانُ ينمو الحُبّ، وحيث يذبل الإيمانُ يذبل الحُبّ.

إنهما في صيرورة وتفاعل وفوران، يتحوّل الإيمانُ إلى حُبّ، كما يتحوّل الحُبّ إلى إيمان. الإيمانُ عصارةُ الحُبّ، والحُبّ عصارةُ الإيمان، كلا الحالتين تستقيان من الشلّال ذاته، يصبح كلٌّ منهما صورةً لحقيقة واحدة متعدّدةَ الوجوه. حين يصير الإيمانُ حُبًّا والحُبّ إيمانًا تشهد حياةُ الإنسان أنوارَ الأبد. الإيمانُ فرحُ الروح في زمنٍ قلَّما تفرح فيه الروحُ، إذ يتهدّدُ العالَمَ تديّنٌ كئيبٌ يغمر الروحَ بالأسى. ما أجمل التعبير الوارد في مناجاة المحُبّين المروية عن الإمام السَّجَّاد "ع": "إلـهي مَنْ ذَا الَّذي ذاقَ حَلاوَةَ مَحُبّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً، وَمَنْ ذَا الَّذي أنـِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغى عَنْكَ

حِوَلاً".

العرفاء أهل القلب يتذوقون نكهةَ الإيمان والمحبة والسكينة والسلام. يتقنون لغةَ القلب، ويتحدثون عنها بكلماتٍ رقيقة دافئة مشبَعة بنكهة أرواحهم، لغةُ القلب أصفى لغات الأرض وأعذبها. القلبٌ يضيئه الإيمان، ويبهجه الحُبّ، الإيمان والحُبّ يترجمان كلَّ لغات العالم بمعنى واحد. يقول العارف الألماني ميستر إيكهارت (1260 - 1327): "يتجادل اللاهوتيون، لكن عرفاء العالم يتحدثون اللغة ذاتها". مسارُ العقل غيرُ مسار القلب، العقل المتسائل لن تصمت أسئلتُه، كثيرًا ما يسأل أسئلةً حائرة. يتساءل العقلُ عن ماهية الحُبّ والإيمان وكلِّ شيء، ويحاول أن يعرفَ كيفيةَ إدراكه، ومدى وحدود اكتشاف ذلك الإدراك للواقع.

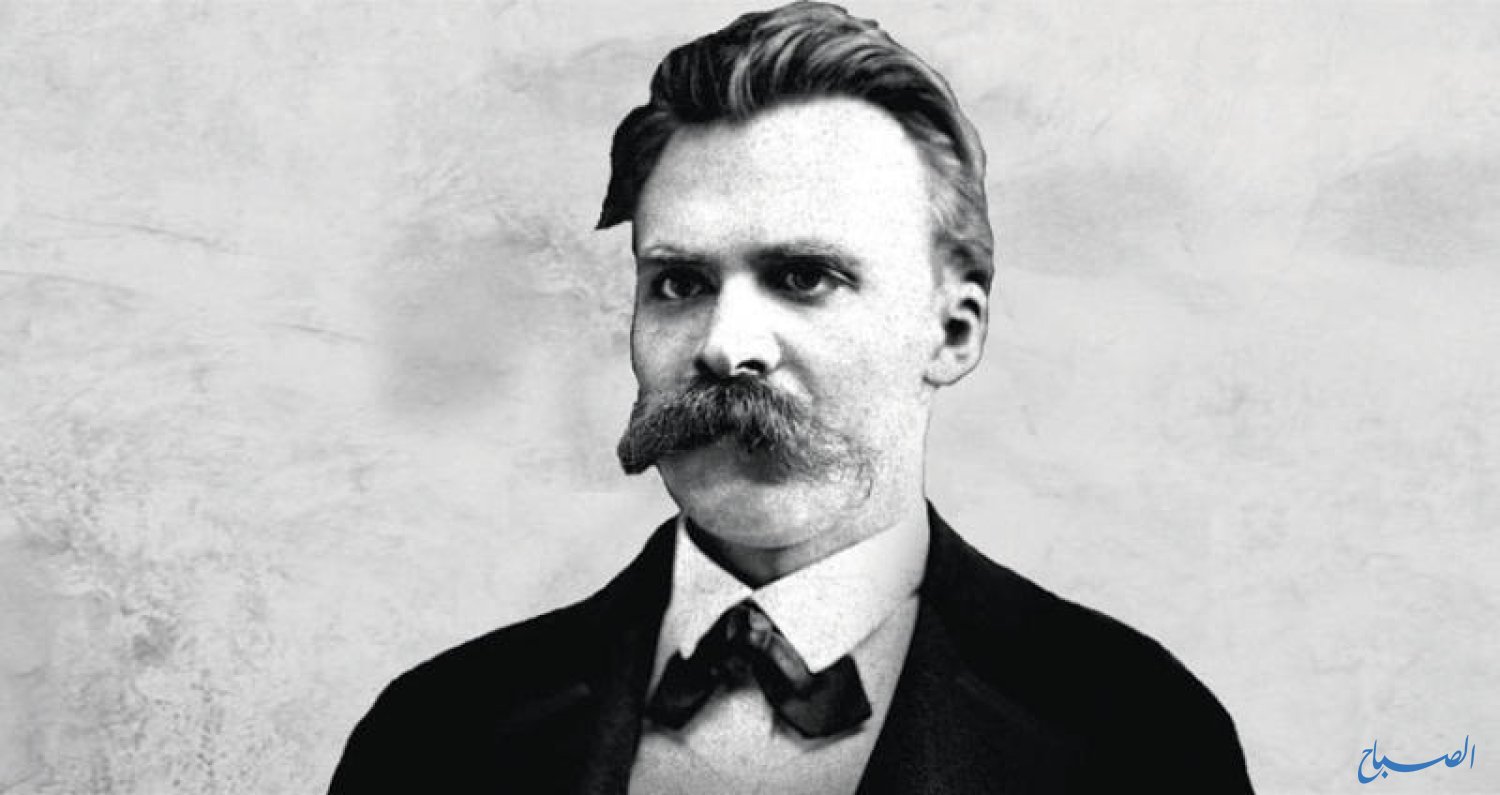

الفلاسفة يتكلمون لغةَ العقل المتسائل، لا تهدأ عقولُهم وإن خلصوا إلى إجابات لأسئلتهم، طالما تناسلت من أسئلتهم أسئلةٌ أعمق منها. الفيلسوف الشهير نيتشه مثلًا كان شقيًا في حياته، إثر الانفجار العاصف لبركان عقله العبقري الذي لم يهدأ. سنواته الأخيرة عاشها في مستشفى المجانين، بعد أن أنهكت ذهنَه وبدنَه وأعصابَه أسئلتُه العميقة مات مبكرًا.