الكنز والتأويل.. مقابسة تحليل الحكايات بين العراقيين والمغاربة

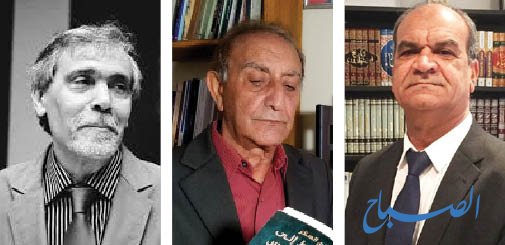

د.ضياء خضير

يحتل (الكنز والتأويل) مكانة خاصة بين كتب سعيد الغانمي النقدية، ليس فقط بسبب زمن كتابته المتقدم

(ظهرت طبعة الكتاب الأولى في بيروت عن المركز الثقافي العربي عام 1994، والثانية عام 2014 في دار الشؤون الثقافية ببغداد).

وإنما أيضا لأنه ينطوي على أهم الموضوعات التي ستدور حولها كتب المؤلف التالية، سواء تلك التي تخص دراسة الحكاية والموضوعات التي تنطوي على ثيمات سردية صريحة، أم الكتب النقدية والفكرية الأخرى التي تلعب النصوص القديمة المعروضة فيها موقعا مركزيا في خطابه النقدي، بعد أن تحولت سردياتها وشخصياتها إلى ما يشبه حكايات مكتوبة ومروية لحركة الثقافة العراقية والعربية في مناحيها الأدبية والنقدية والفكرية الأكثر شيوعا وعمقا ودلالة.

وكتب الغانمي الثلاثة (خزانة الحكايات، 2004) و(مفاتيح خزائن السرد، 2021) و(خيال لا ينقطع، 2022) تنويع موسّع على هذا (الكنز) الذي تمثله الحكايات العربية المجسدة في "الكلمات" التي "إنفاقها النطقُ بها" حسب مقولة ابن عربي الموضوعة في صدر هذا الكتاب.

وهي كتب تحوي على نصوص حكائية كثيرة معروفة وغير معروفة، مأخوذة من مراجع ومصادر تراثية متنوعة، بعضها كان لا يزال مخطوطًا مثل تلك التي حواها كتاب (نزهة المشتاق في أخبار المتيمين والعشاق) الذي حققّه الغانمي دون أن يعرف مؤلفَه ولا زمن تأليفه.

وهو مدفوع في كل ذلك بنظرته إلى هذا التراث الحكائي الذي "يعاني الإهمال طويلاً، بحيث يفتقر أيُّ باحث في هذا التراث إلى أبسط الأفكار الأولية عن تاريخيته، أو عن تفحص أوجه العلاقة بين النصوص السردية، بل تغيب أبسط المعلومات حتى عن نسخ المخطوطات السردية وأماكن توافرها"، كما يقول في مقدمته على هذا الكتاب.

والغانمي لا يكتفي بنطق الكلمات المطمورة في كنوز الحكايات يقرأها ويحللها من أجل انفاقها، وإنما هو يعيد اكتشافها وتنمية رأسمالها الرمزي، وإطلاع قارئه على ما تحويه كنوزها من جواهر ومقتنيات ثمينة غير معروفة، عن طريق (التأويل) والتفسير الجديد الذي يظهر ما استتر من معانيها وخفيَ من دلالاتها الكامنة، وتأمُّل ما ينشأ حولها من "صراع تملّك" حين "يزعم المؤلف أنه صاحب الكنز الذي أودعه في الكلمات، ويزعم القارئ أنه وحده الذي اكتشفه، فهو مالكه الحقيقي".

وهو يورد ما يذكره الناقد الألماني آيزر من أن الناقد يدعي أن الكاتب يخفي في السرد كنزا، وأن التأويل الذي يقوم به هو اكتشاف هذا الكنز، فالقراءة دائما بحث للعثور على كنز وضعه شخص مجهول في الحكاية، لكن كنوز الحكايات كنوز حكائية" (ص 7) لا تتجاوز حدود الكلمات.

ومثل هذا الكلام لا ينطوي فقط على كشف نقدي، بل على مشكلة قد تغري القارئ بالبحث داخل هذه الكلمات عن كنوز لا وجود حقيقيا لها.

والقارئ المعنيُّ بالدرجة الأولى هنا هو الناقد، الذي يستخدم أداة التأويل هذه من أجل حيازة هذه الكنوز المجازية ذات الطبيعة الحكائية الموجهة والمختارة من مصادر تراثية مختلفة، شعرية وأسطورية وتاريخية، وأخرى تتعلق بأمثال قديمة مثل (جزاء سنمار) الذي ألّفتْ حكايتُه في الكتاب واحدة من القراءات التأويلية الهرمونيطيقية الأولى التي تخرج بالقصة الخاصة بالمثل العربي عن طبيعتها المعروفة في الذاكرة السردية المتخيلة للقارئ العربي.

وبصرف النظر عن اختلاف المرويات المتصلة بقصة هذا المثل في المصادر العربية المتعددة، فإن بعض جوانب التأويل التي اصطنعها الكاتب لا تخلو من غرابة وبعد عن الصورة الاعتبارية وحمولتها الأخلاقية التي يتعذر على القارئ، أحيانًا، فهمها في صورتها الجديدة، كما سنرى ذلك فيما بعد.

وعلى الرغم من أن هناك ضروبا من التأويل التي تعرض لها النص القرآني، وبعض النصوص الصوفية ذات الجوانب الرمزية اللصيقة بالخطاب الصوفي في تراثنا العربي الإسلامي من التي تحتاج مصطلحاتها ومجمل لغتها إلى تفسير المعنى وتأويله وتوجيهه بطريقة مخصوصة، فإن التأويل(interpretation) بمعناه الحديث يبقى في جوهره نتاجًا غربيًا دخل ساحة الثقافة النقدية العربية بتأثير من الفكر الغربي الذي تركزت الجهود الأولى فيه على تأويل الكتاب المقدس، وما تنطوي عليه نصوصه من معنى ثان ذي طبيعة روحية خفيّة تضاف إلى المعنى الظاهري الحرفي.

وقد توسّع ذلك في الفلسفة الواقعية التالية للنص الديني من الناحية التاريخية إلى العناية بتفسير الظواهر الاجتماعية وتقصّي السلوك البشري والنصوص المتصلة به، والكاشفة عن طبيعته، وتأويلها بطرق مختلفة لا تخلو من صراع وتباين في الآراء والأفكار والمرجعيات.

وذلك قبل أن يصبح التأويل (نظرية) يتم نقلها من الحيز الديني والفلسفي إلى دراسة النصوص الأدبية المعاصرة وفحصها، وتنتقل معها شروح المفردات والتراكيب لتحديد معانيها اللغوية في النصوص المدروسة بحدودها المعجمية والبلاغية المعروفة إلى توضيح مراميها الاستعارية والمجازية ومقاصدها القريبة والبعيدة وتداخل الآفاق التاريخية فيها.

وكذلك ما يمكن أن تنطوي عليه هذه النصوص من جوانب غامضة لم يجر الانتباه إليها من قبل بنفس الشكل، وصولا إلى تأسيس قواعد وأعراف تأويل عامة لفهم التجارب النصية المرتبطة بقصد المؤلف من ناحية، والتبدلات المكانية والزمانية المحيطة بأفق انتظار القارئ الذي تتبدل عملية فهمه وتلقيه لهذه النصوص من عصر إلى عصر، من ناحية ثانية.

والواقع أن نظرية التأويل والهرمونيطيقا hermeneutics المرتبطة بها في أبعادها الدينية والفلسفية والأدبية، أكثر تعقيدا وسعة من أن يجري تلخيصها هنا بهذا الشكل.

غير أن ما يهمّنا الإشارة إليه هنا ليس النقل والترجمة المباشرين لنماذج فكرية وتطبيقية من هذه النظرية الغربية والآراء المختلفة فيها من مصادرها تلك إلى لغتنا، وإنما أيضا محاولة النظر والتفاعل غير المباشر للمفاهيم المنهجية لهذه النظرية مع دراسات تطبيقية مخصوصة تجسدت في نماذج نقدية مغربية.

وهو أمر عام سلكه بعضُ من يستطيعون الاطلاع على مفاهيم الحداثة النقدية بلغاتها الأصلية مثل الإنكليزية والفرنسية من النقاد العراقيين، في هذه النظرية أو غيرها، أو من اكتفوا بالاطلاع على ما هو مترجم منها إلى العربية من تلك اللغات، سواء في نصوصها المترجمة (من الفرنسية غالبا لدى المغاربة) أم المطبقة في كتب نقدية مغربية على نماذج مختارة من النصوص التراثية والحديثة.

وبعض كتب عبد الفتاح كليطو كالأدب والغرابة، والحكاية والتأويل، على سبيل المثال، تقدم لنا بهذا الخصوص أمثلة تطبيقية عربية مبكرة للتأويل ووصف الكيفية التي تتحقق بها عملية فهم بعض النصوص التراثية وتطور قراءتها عبر العصور، وبيان عجزها عن الاحتفاظ بالمعنى اللفظي، أو المعنى الثابت الذي قصده المؤلف.

ومع أن كتاب كليطو الخاص بـ(الحكاية والتأويل) ليس من بين مصادر الغانمي ومراجعه الموضوعة في نهاية الكتاب، فإن من الممكن أن يكون في ذهن الكاتب العراقي وذاكرته لدى وضعه لكتابه هذا.

فالحكايات الست المدروسة التي يحويها كتاب الغانمي تقيم، على اختلافها مع الموضوعات والحكايات الثمانية المدروسة في كتاب كليطو، نوعًا من المقابسة والنظر إلى المنهج التأويلي العام المتّبع في الكتاب المغربي.

والأمر لا يتصل فقط بمصادر ومضان تراثية ذات طبيعة حكائية يجري اللجوء إليها من قبل مؤلفي الكتابين واختيار بعض النصوص منها بنفس الطريقة من مصادر مختلفة، أدبية وشعرية وحكائية وتاريخية ترتبط بـ"خيوط كثيرة تشدّ الأنواع فيما بينها وعلى عدة مستويات، بحيث لا يجوز لمن يدرس ألف ليلة، مثلا، أن يتجاهل تاريخ الطبري، ورحلة ابن بطولة وكتب التراجم"، كما يقول عبد الفتاح كليطو في مقدمة كتابه المذكور، وإنما يتصل أيضا باختلاف الثقافة والتجربة الفردية ونوع الفهم المتوفر للنصوص وكيفية فهم تكوّن الدلالة وتغيّرها عبر الزمن، تبعًا لاختلاف الآفاق والسياقات التاريخية التي ينتظم فيها قرّاء هذه النصوص.

فضلًا عن أن علاقة التأثر والتأثير أو ما نسميه بالمقابسة بين مصادر مرجعيات عربية تمثّل، هي الأخرى، انعكاسًا من نوع ما لمرجعيات غربية، قد تكون متبادلة مشتركة لا تقتصر على طرف دون آخر، خصوصًا إذا عرفنا أن بعض مقالات كتاب الغانمي قد ظهرت بمجلة الأقلام العراقية في وقت سابق على ظهور كتاب كليطو، وأن الكاتب المغربي نفسه قد يكون اطلع عليها وأفاد منها، كما أشار إلى ذلك أحد الكتاب المغاربة.

وهو ما يحيل الموضوع إلى لقاء وتبادل مفاهيم منهجية مشتركة في نقد النصوص أكثر منه أخذا أو اعتمادًا من طرف على طرف آخر في ظل واقع معرفي وثقافي عام كانت نظرية التأويل في صورتها الغربية قد نزلت إلى سوق الساحة النقدية العربية، ولم تعد سرًا يحتفظ به ناقد دون آخر.

والغانمي الذي يعتمد في نقل حكاياته هذه على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بشكل أساسي، ويضيف إليها كل ما تصل إليه يده من مصادر وتراجم تاريخية وأدبية ثانية مطبوعة ومخطوطة، حريص على رؤية الروايات المختلفة للحكاية الواحدة لدى توفرها في مصادر أخرى لتقدير الفروق الموجودة بينها، والبحث عن نصوص وحكايات أخرى مختلفة في عناوينها ومصادرها من أجل إخضاعها لوصفته التأويلية ذات الطبيعة السحرية في نتائجها، أحيانا.

ومن الطبيعي أن لا تتكرر دراسة الحكاية نفسها في كتابي الغانمي وكليطو، ولكن المنهج المتبع في الدراسة يبدو متشابها أو متقاربا، كما ذكرنا. تشابه في طبيعة المقاربة التأويلية التي تحاول منح الحكاية بعدًا آخر غير ما يظهر على سطحها الظاهر.

والأمر ليس راجعًا فقط إلى أن مصادر التأثير الغربية الخاصة بنظرية التأويل وما يتصل بها من ثقافة نقدية تبدو متقاربة لدى المؤلفَين اللذين يحسن كلاهما الاطلاع على لغة أجنبية ويترجمان عنها، وإنما يرجع ذلك أيضًا إلى السبق الزمني الذي ظهر فيه كتاب كليطو قبل كتاب الغانمي بحوالي ست سنوات، ليمارس تأثيره المفترض على كثير من القراء والنقاد المشارقة الذين رأوا في هذا النوع من القراءات لنصوص متواضعة وغير معروفة أحيانا، ولا تدخل فيما يسميه النقاد الغربيون بالمعتمد الأدبي، شيئًا جديدًا وواعدًا ومن شأنه الكشف عن مناطق مجهولة في تراثنا العربي الحكائي.

لقد ظهر كتاب (الحكاية والتأويل – دراسات في السرد العربي) لعبد الفتاح كليطو عام 1988، فيما ظهر كتاب سعيد الغانمي (الكنز والتأويل – قراءات في الحكاية العربية) عام 1994 ، كما ذكرنا. ويندرج كتاب الناقد حاتم الصكر (البئر والعسل) الذي صدرت طبعته الأولى في بغداد عام 1992 هو الآخر في إطار هذه الاستجابة التي تؤلف نوعًا من الصدى الراجع لقراءة المؤلفات المغربية الموضوعة في هذا الباب، الذي يبدو جديدًا في قراءة النصوص وتأويلها وإعطائها معانيَ أخرى غير تلك التي اعتدنا أن نراها فيها، وإن بشيء من التحرر الذي يجعل ناقدنا العراقي بعيدا عن الالتزام الأرثودوكسي بالمنهج التأويلي في أصوله الغربية والمغربية. إذ أن قراءة الحكايات التراثية في هذه الكتب تجري، غالبًا، كممارسة تطبيقية ناجزة وعمليات إجرائية دون تنظير ومقدمات طويلة.

وعلى الرغم من أن الحاجة إلى التأويل عامة شاملة في السلوك البشري يتعاور فيها وجود التشفير مع محاولة حلّه في كل ما يواجهنا من مشكلات في هذه الحياة الدنيا، وما يرافق ذلك في العادة من إنتاج دلالي للنصوص المقروءة، فإن من المؤكد أن أيّا من الكتب النقدية العراقية التي درست الحكايات والنصوص العربية التراثية دراسة (تأويلية) حيثما كانت ممكنة، لم يكن قد ظهر قبل ظهور كتاب عبد الفتاح كليطو المشار إليه، وغيره من مؤلفات النقاد المغاربة، الذين ظلت جامعاتهم ومؤسساتهم الثقافية أكثرَ ازدهارا وتأثرًا بالمناهج الغربية الحديثة، ولاسيما الفرنسية، من غيرها من دول الشمال الإفريقي ذات الثقافة الفرنسية.

والأمر في هذا التأثر والتأثير، أو المقابسة النقدية لا يقتصر على مناهج التأويل المختلفة ذات الطاقات الواعدة في تحليل النصوص السردية وغير السردية، ولا على المغربِ العربي كمصدر رئيس للإرسال في هذا الباب، بل يتعداه إلى مناهج أخرى يأتي في مقدمتها المنهج البنيوي بصوره وأشكاله المتعددة، ومصادر تأثيره وآلياته التي أسهم نقاد من المشرق العربي مثل كمال أبو ديب وخالدة سعيد وصلاح فضل في التبشير بها وإشاعتها في وقت مبكر من الثلث الأخير من القرن الماضي.

والحديث عن وجود (شفرة) في الحكايات المدروسة يحيل بالضرورة إلى اللغة بوظيفتها الذاتية التي تدفع الدارسين في هذا النوع من الدراسات إلى التركيز على البعد الماورائي لها، والبحث عن المعنى الآخر لبعض المفردات والتراكيب التي يتكشف بإبرازه جانبا من حلّ الشفرة التي ينطوي عليها النص، ويعكس بعض القيم الثقافية التي تمتصها اللغة، وتبقى حبيسة عبر الزمن في قمقمها.

وعمل كتاب مثل (الكنز والتأويل) ينصرف بالدرجة الأولى إلى فتح غطاء هذا القمقم الموجود داخل النص، ورؤية ما بداخله من معنى آخر لم نكن، نحن القراء، قادرين على أن نراه بنفس الكيفية التي يراها به الناقد، كما ذكرنا.

والناقد غير معني في العادة بمعاينة ما يقع في مسقط نظره من شخوص وأحداث ومفردات طافية على السطح، لأنه يبحث في النصوص المختارة عما هو مخفيٌّ يختبئ وراء البصر، ولا تكشفه غير البصيرة التأويلية النافذة التي تحدّق فيما وراء أغطية اللغة والدلالات السطحية المباشرة.

وتلعب ملحمة جلجامش، كما أسلفنا، دورا لا يوازيه دور مؤثرٌ آخر في توجيه بعض هذه الحكايات وصنع قيمها الدلالية الخاصة بالبحث عن عشبة الخلود ونبع الحياة، على اختلاف نوع هذه الحكايات وأبطالها، وأزمانها، وطرائق الحكي المتبعة فيها.

والرسالة المؤثرة التي كتبها المؤلف لجلجامش عام 2000، (الزمن الذي أعقب الحرب والحصار واختناق العراقيين داخل بلدهم والبلدان التي هاجروا إليها)، ونشرها في كتاب (خزانة الحكايات) تفصح عن هذا الارتباط العجيب بهذا (الأب) الذي بحث عن سرّ الموت والخلود، وتجاوزت قراءته والتفاعل معه الحدود والآفاق الزمنية المختلة، واكتسبت فيه ملحمته العراقية القديمة قيمة رمزية مجسّدة ومعبرة عن حال العراق والعراقيين القدماء والمعاصرين، الذين حرص هذا البطل الملحمي العظيم على أن يخصهم بعشبة الخلود، ولا يستأثر بها دونهم، بعد أن بذل جهودًا جبارة في البحث عنها والصراع مع العقارب والوحش خمبابا من أجل الحصول عليها قبل أن تسرق منه، كما سرقت من العراقيين حياتهم وآمالهم مرات عديدة في الماضي والحاضر.