الأولمبياد بمشاعل خامدة

ساطع راجي

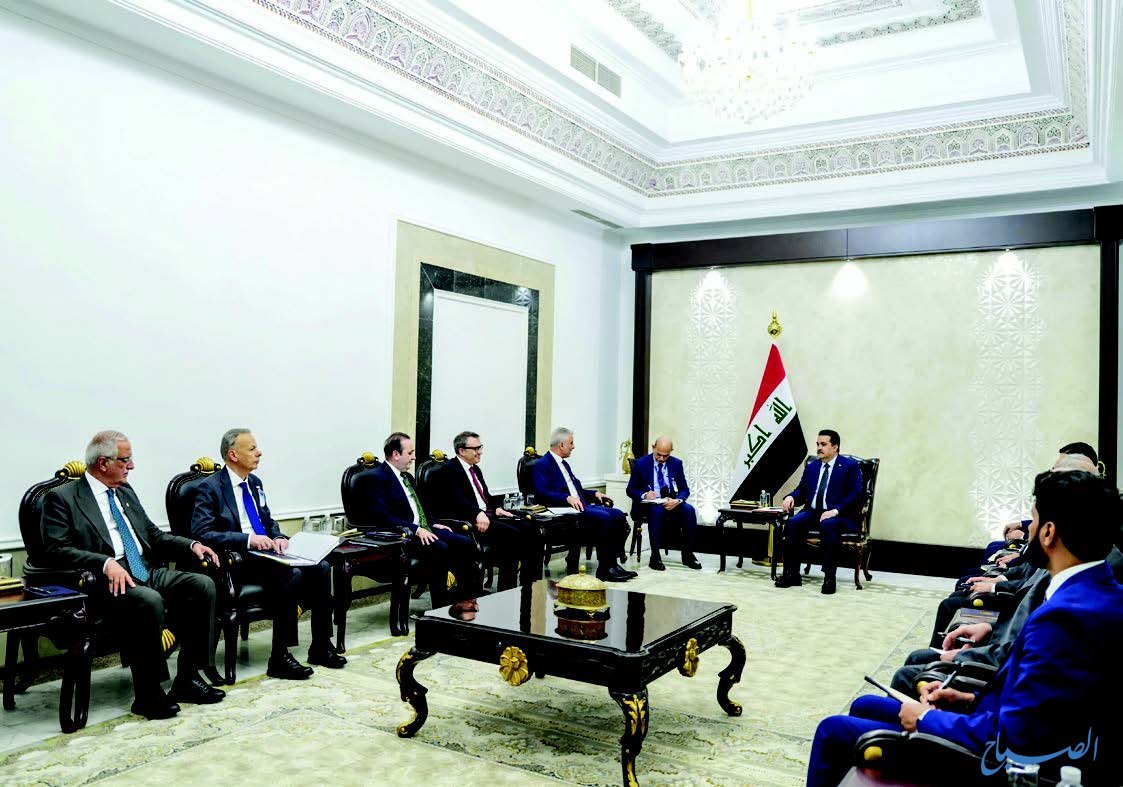

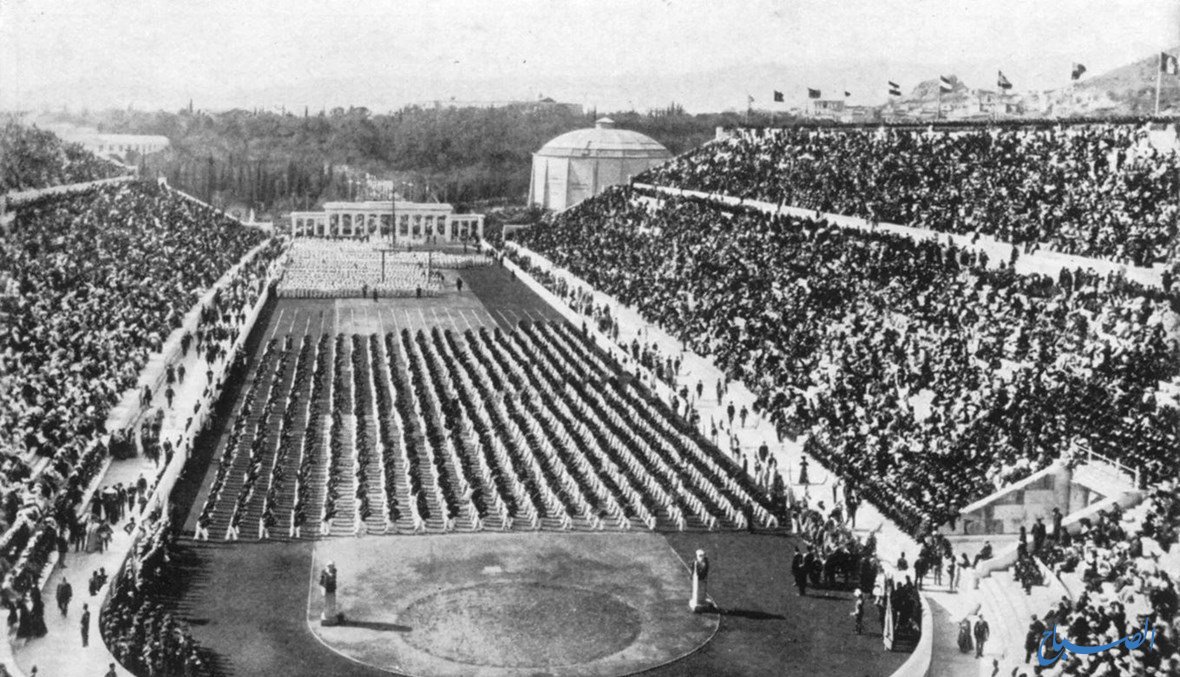

الأولمبياد التي أحياها بيير دوكبيرتان عام 1894 "القديمة انطلقت في القرن الثامن قبل الميلاد" بعقد مؤتمر "الكونغرس الأولمبي" في جامعة السوربون بباريس، هي تكريس طقوسي للاحتفال بالحياة والجسد، ولعلها كتسمية "الأولمبياد تعني أربع سنوات" هي أساس الانتخابات الدورية التي تجرى كل أربع سنوات في معظم الدول الديمقراطية، ورمز الحلقات المتداخلة الحديث بألوانها المتعددة تمثل ترابط العالم "القارات اليوم ومدن اليونان سابقا"، وزمن المسابقات هو زمن سلام مقدس شامل بين اليونانيين "أشبه بالأشهر الحرم" لكنه ليس كذلك الآن، الحروب تتواصل في كل المناسبات، فالأولمبياد المعاصرة لا تحرم القتال وتكون أحيانا مناسبة لقتال مستتر وتنافس بين السياسات والحكومات في ملاعب الرياضة.

محاولة فهم الحضارة الغربية المعاصرة لن تتحقق بدون الاطلال على الحضارة اليونانية، هذا ما أدركه طه حسين "ومعه جيل من الكتاب المصريين" مبكرا وتبنى الدعوة والتحريض لتدريس اللغة اليونانية القديمة في الجامعات وما قبلها من مدارس، إذ كان على يقين أن على المجتمعات الراغبة أو المضطرة لدخول حضارة ما العبور عبر أبوابها وعتباتها لفهم السياق الذي تريد الدخول فيه أو مقاومته كله أو بعضه، فكتب هو وأبناء جيله الكثير عن الحضارة اليونانية لإظهار جذر الثمر المعاصر، وعلى الأرجح كان فهم جيل طه حسين لبوابات الحضارة الغربية متأثرا بالسياق الآخر الذي اشتغل فيه، أي التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية التي دخلت واندمجت فيها شعوب وقوميات متعددة عبر بوابات اللغة والفقه والكلام والتصوف لتشارك بسرعة في إدارة وتوجيه هذه الحضارة، كما شاركت الأمم الشرقية الكبرى لاحقا في الحضارة الغربية عبر التصنيع والتقنيات والبحث العلمي والفنون والآداب والرياضة.

لم تنتج الحضارة اليونانية الفلسفة والمسرح ولم تبدع في النحت والشعر فقط، بل أنتجت أيضا "العربدة" ومقاومة الآلهة والسخرية منها، ومثل كل حضارة مارست الحضارة اليونانية التمييز فجعلت أهل أثينا فوق كل اليونانيين وجعلت كل اليونانيين فوق كل العالم ورسمت دوائر للرقي الإنساني مركزها أثينا وكلما ابتعدنا عن المركز انحدر الإنسان حتى يصل حد البهيمية "بحسب التصور الأثيني" في أطراف العالم.

لم يجد الاوربيون في عصر النهضة بابا للتحرر من الكنيسة أوسع من العودة إلى إحياء التراث الأثيني، وإذا كان العرب المسلمون قد أوصلوا نسخا من الفلسفة اليونانية إلى أوروبا النهضة فإن الكنيسة المسيحيَّة نفسها أوصلت الرسم والنحت وأنواعا من المسرح والروح الاحتفالية اليونانية القديمة إلى أوروبا النهضة بعدما استخدمتها لأغراضها الخاصة، فعاد مؤرخو وفلاسفة عصر النهضة إلى الجذور ليكتشفوا المقاصد القديمة والاستخدامات السابقة، ومنها تعظيم فكرة المواطنة والتمثيل السياسي الديمقراطي ومركزية العقل في الحياة ومركزية الإنسان في الكون. ويمكننا اليوم إعادة تحليل رفض عدد مهم من فقهاء المسلمين للفلسفة باعتبارها جزءا من كل حضاري، جزء لا يمكن استغلال بعضه ورفض بعضه لأنه بنيان كامل متراص صلد، وهو ما أراده مفكرو النهضة الاوروبية ثم مفكرو الحداثة، الذين جمعوا بين العقل والعربدة ووضعوا لكل ممارسة سياقها في كون تعددي لا في الآراء فقط وإنما في الميول والأذواق، وهي مجازفة خطيرة وشجاعة ومؤلمة لأي مجتمع.

إن فكرة إحياء الألعاب الأولمبية ورمزها "الشعلة" هو تعبير عن التبني الشامل للحضارة اليونانية القائمة على حق الإنسان في التدخل بتدبير شؤون الكون ومشاكسة الآلهة والسخريّة منها وإقامة علاقات مباشرة معها وسرقتها أحيانا "النار مثلا" وصولا إلى الامتزاج بها وتخليق أنصاف الآلهة/الانسان، وأنصاف الحيوان/ الإنسان "يمكن الرجوع للقائمة الطويلة من المخلوقات اليونانية الأسطورية"، وتسجل التراجيديات المسرحيّة اليونانية ولع الإنسان في العبث بالكون ومحاولة مجاراة الآلهة العابثة بدورها، وكلما استخدمنا كلمة الانسان هنا يجب أن لا ننسى ما ذكر في السابق، إنه الإنسان الأثيني اليوناني.

أولمبياد باريس 2024، كانت الأكثر تركيزا على التنوع والتعددية، والأكثر اعترافا بالهوامش والأطراف، لكن من ذات المركز الغربي الاستعماري، وكأن كل الرسائل يجب أن تأتي من نفس العنوان البريدي ما دام العالم في النهاية يعتمد على شبكة الويب نفسها الموجودة حصرا في الغرب، وبالتالي فالتنوع والتعددية مفروضة أيضا من ذات القوة القديمة مع تغيير في الأسلحة بحسب ضرورات العصر، وحقق الغرب نصرا حضاريا جوهريا بترسيخ أفكاره واحتفالاته وألعابه وعبثه وعربدته وأساليب طعامه ولبسه في كل المجتمعات المعاصرة، حتى استبعدت هذه المجتمعات من حواراتها العلنية التساؤل عن ضرورة السباقات الرياضية وانماط الاحتفالات الغربية، وجعلت من الاندراج في المؤسسات الترفيهية والرياضية جزءا من السياق الرسمي للاعتراف بوجودها السياسي والثقافي.

الحضارة، أي حضارة، قد تؤمن بالتنوع والتعددية وتدعو للمساواة لكنها لا يمكن أن تقوم عليها، فالحضارة مال وسلاح أولا قبل أن ترتقي إلى النتاج الفكري، وهو ما يعني الاستغلال القسري لشعوب وطبقات الهامش ومصادرة ثرواتها بالقوة، وحتى عندما كانت باريس مدينة الأنوار "ثقافيا وماديا" فإن مصابيحها كانت تتقد بزيت وعرق ودماء المضطهدين حول الأرض بالسلاح الاستعماري الفرنسي، وعندما كان سارتر وكامو وحشد كبير من فلاسفة وأدباء الحداثة يدبجون أفكار الحرية والمسؤولية الإنسانية كان جنود الجمهورية الفرنسية القائمة على الحرية والآخاء والمساواة يقمعون عشرات الشعوب في آسيا وأفريقيا حتى بعد النصف الثاني من القرن العشرين، وكان دافع الضرائب الفرنسي المتعلم في كليات عصر النهضة والحداثة يوافق على استخدام أمواله في ادامة هذه الحروب الاستعمارية، وكان الجزء الأكبر من الناخبين الفرنسيين لا يرى تناقضا بين حريته وعبودية الآسيويين والافارقة، وما يفعله على الأرض يستنكره في الفنّ والرياضة والأدب والفلسفة، وذات الذين يمولون العنف الاستعماري الاستعبادي يمولون أيضا الإنتاج الفني والأدبي والفلسفي والرياضي، وما حدث في فرنسا حدث في كل الدول الغربية وتزداد وتيرته الثنائية، استعبادا وابداعا كلما كانت الإمبراطورية أقوى وأكبر.

توصيف الحضارة الغربية العام ينطبق على كل حضارة أخرى، العنف هو أداة الحضارة، والعنف يتسع إلى العنف والقسر الفكري والأخلاقي، هذا ما فعلته وتفعله كل حضارة للانتشار والهيمنة، سواء كان الهدف المعلن نشر دين ما أو نشر فكر ما أو نشر الحرية والمساواة، وسيبقى من الصعب إنهاء دموية الحضارة وقسوتها ما دامت الجماعات البشريّة تبرر عنفها وتميز بين ما تمارسه هي وما يمارسه غيرها من قتل واضطهاد وسرقة، وتمنحه صيغا كاذبة تجميلية، فالجندي الاستعماري الغربي الذي يقاتل من أجل الثروة والتوسع ويرفع شعارات الحرية والمساواة والحداثة يتساوى مع المقاتل الذي يسيح في الأرض محاربا من اجل الغنيمة والسبي والجنة وهو يرفع شعارات الدين والإيمان.

من كل جهات الأرض يأتي عنف مدجج بالتبريرات ويدير الاباطرة المقدسون بالديمقراطية او بالدين سياقات العربدة والعبث بالكون والانتاج الثقافي والرياضي ليستخدموا ما ينفعهم منه ويلقون بفتاته للعوام، إن العبث بالكون ومزاحمة "الآلهة" لا يقتصر على الممارسات القسرية المخادعة ضد الجسد البشري والطبيعة بذريعة الفهم العلمي المتقدم وإنما يمتد إلى التضحية بالجسد الإنساني والعبث به واضطهاده من أجل قضايا وقداسات ومعارك لاهوتية، مارسه اليونانيون القدامى ومن قبلهم ومن بعدهم، أما التمييز واللامساواة الأخلاقية في التعامل مع الحالتين فمصدرها النجاح والفشل، فالعالم يعيش مسابقة أولمبية كبرى، الفائزون يتمتعون بالثروة والشهرة وتمحى البشاعات التي مارسوها، والخاسرون يتعرضون للتنكيل لكن لمرتين، الأولى لأنهم خسروا وفشلوا، والثانية لأنهم استخدموا القسوة والبشاعة، لذلك فإن المهزوم في السباق الحضاري الاستعماري لا يستحق بالضرورة التعاطف والدعم، وبعض المهزومين استخدم القسوة ببشاعة تفوق ما فعله المنتصرون.

إن الحضارات تخوض سباق أولمبياد بلا قوانين ولا حدود، تستخدم فيه مختلف أنواع المنشطات والأوهام المخدرة، وكل واحدة من هذه الحضارات تحمل مشعلها الخاص، نيران أسلافها المعروفين او المجهولين لكن هذه المشاعل اتقدت من ذات الموقد الإنساني الذي يخلط القسوة بالجمال ويبدع في الاثنين، وفي السباق تخبو او تنطفئ بعض المشاعل وتبقى أخرى قادرة على المطاولة أكثر، المرعب أن حاملي المشاعل الخامدة يواصلون القسوة ويتوقفون عن انتاج الجمال، انهم المتخلفون في السباق، الخاسرون الذين احتفظوا بأسوأ ما فيهم.