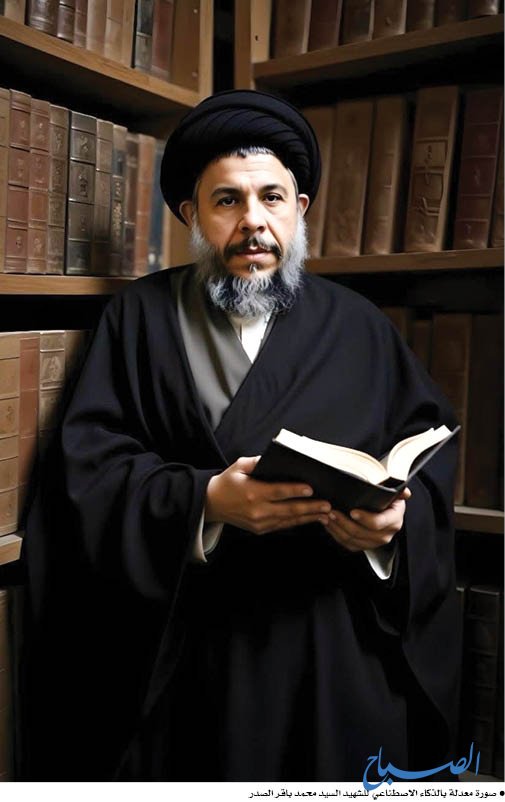

في ذكرى استشهاده.. ثلاثة مرتكزات في منظومة الصدر النهضويَّة

جواد علي كسار

البواكير الأولى

في التحليل الحضاري لواقع الأمة المسلمة، والمجتمع العراقي المسلم من بينها، قدّم الصدر عملاً مبكراً تجلى في المقدّمة المختصرة التي ذكر فيها بواعث مبادرته لتأليف كتاب «فلسفتنا». وحين نعود الآن لنطلّ على تلك المقدّمة من مشارف سبعة عقودٍ مضت، نجد أنها تنطوي على فهمٍ ممتازٍ لواقع الأمة في طبيعة معاناتها وما آلت إليه بعد غياب الكيان السياسي الموحّد، وسقوطها ضحيَّة المطامع الغربيَّة.

يكتب في بيان مهمّة الفكر الذي ينهض به «فلسفتنا» في معركة الأمة لإثبات هويتها وإعادة تكوين ذاتها: «وكان لا بُدَّ للإسلام أنْ يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، وكان لا بُدَّ أنْ تكونَ الكلمة قويَّة عميقة، صريحة واضحة، كاملة شاملة للكون والحياة والإنسان والمجتمع والدولة والنظام، ليتاح للأمة أنْ تعلنَ كلمة الله في المعترك، وتنادي بها، وتدعو العالم إليها، كما فعلت في فجر تاريخها العظيم» (فلسفتنا، المقدمة).

إشكاليَّة الهويَّة

على هذا لم يأتِ كتاب «فلسفتنا» حتى وهو يحمل الطابع الفلسفي ويعالج موضوع الرؤية الكونيَّة الإسلاميَّة للوجود، كي يكون ترفاً فكرياً أو مطارحاتٍ في الفلسفة الرفيعة، بل جاء مهموماً بواقع الأمة بعد سقوط كيان الدولة العثمانيَّة (آذار 1924م)، وبقضاياها بعد أنْ أضحت ساحتها مفتوحة على الفكر الغربي الغازي.

يكتب الصدر: «غزا العالم الإسلامي منذ سقطت الدولة الإسلاميَّة صريعة بأيدي المستعمرين، سيلٌ جارفٌ من الثقافات الغربيَّة القائمة على أسسهم الحضاريَّة ومفاهيمهم عن الكون والحياة والمجتمع». وقد جاءت هذه الهجمة الفكريَّة الغربيَّة على حساب وجود الأمة في هويتها وكيانها الفكري والسياسي؛ هذه الهجمة التي كانت قد سبقت التاريخ الرسمي المعلن لسقوط آخر كيان للمسلمين يحكم باسم الخلافة بما يزيد على القرن، وإنْ كان خطرها قد زاد بزوال آخر «حصن سياسي» توحيدي على هشاشته السياسيَّة، وضآلة اهتمامه بمعارف الإسلام وفقره الفكري والثقافي، فضلاً عن تعصبه المذهبي والقومي، وجهله وإغراقه بالذاتيات والمصالح الخاصة للسلاطين وحريمهم!

وبذلك كان لا بُدَّ من فعلٍ يسهمُ في تكوين الهويَّة أو يستعيد معالمها، ويمدّ الأمة بأسباب القدرة على الوجود، وعلى استعادة العافية الحضاريَّة، فكانت أعمال الصدر في «فلسفتنا» وفي «اقتصادنا» وبقيَّة الكتب.

يكتب الدكتور حسن حنفي في تشخيصٍ عميقٍ لهذا البُعد في أعمال الصدر وفكره المبكر: «وجدت الأنا هويتها في «فلسفتنا» و«اقتصادنا»، من أجل التركيز على خصوصيتها في مواجهة الآخر» (مقدمة في علم الاستغراب، ص 751).

البُعد الاجتماعي للبحث الفلسفي

المدلول الخطير الذي نعنيه أنَّ الصدر حرّرَ البحثَ الفلسفيَّ من إطاره النخبوي الرفيع السامي ونزل به إلى واقع الإنسان، من دون أنْ يخلَّ بتكوين الدرس الفلسفي الذي يركز عادة على حقلي المعرفة والوجود أو سؤالي المعرفة والوجود. أي أنَّ للفلسفة هدفاً اجتماعياً تتوخاه، وليست هي مجرد بحوثٍ عقليَّة تجريديَّة متعالية. يكتب الشيخ محمد مهدي شمس الدين (ت: 2000م) في إشارة مبكرة لهذا الجانب من فكر الشهيد الصدر: «إنه في (فلسفتنا) يعدُّ المدخل لفكره الفلسفي هو المسألة الاجتماعيَّة. أنا لا أتذكر أنَّ معالجة فلسفيَّة مؤصّلة وأصليَّة تجعل حافزها ومدخلها المسألة الاجتماعيَّة، وهذا يكشف عن خصوصيَّة أخرى هي ليست لمحمد باقر الصدر، بل هي لكلّ من رُبّي على القرآن والإسلام.

إنَّ الفكر الفلسفي الذي هو أعلى مستوى من التجريد الفكري، يلتصقُ ويتلاحمُ مع الفكر الاجتماعي، الذي هو أدنى مستويات الكثافة الحياتيَّة الماديَّة الملتصقة بهذا

الفكر».

جدليَّة الفكر والواقع

بالانتقال إلى منظومة الفكر الصدري ذاتها، نجدها زاخرة بنصوصٍ كثيفة تعضدها مواقف، دالة كلها على هذا الترابط الذي ينشده الصدر بين الفكر والواقع. كما فيها حثٌّ مذهلٌ على ضرورة دخول العلم الديني في صُلب حياة الناس، والتحذير مراراً من قطيعة كان الصدر يخشاها وقد وقعت فعلاً، بين الحوزة والأمة، ويحذّر من آثارها المدمّرة، لا سيما وهو يصدر من فلسفة ترى الحوزة العلميَّة «واجهة الإسلام في نظر الأمة، وهي المعبّر الشرعي عن هذا الإسلام وأحكامه ومفاهيمه وحلوله لمشكلات الحياة. وهذه النظرة من الأمة إلى الحوزة ليست أمراً تلقائياً أو مدسوساً أو مصطنعاً، وإنما هي جزءٌ من التخطيط الواعي الذي وضعه سيدنا صاحب العصر عليه السلام، حينما أنهى عهد النيابة الخاصة واستبدل ذلك بالنيابة العامة» (ومضات، ص 382).

لا يجامل الصدر في مهاجمة تلك النزعة التي تحوّل العلم الديني إلى بديلٍ عن الواقع. فما يُراد من وراء تحصيل العلم الديني، هو التأثير في واقع حياة الناس من أجل تغييره وبغية معالجة المشكلات: «قلنا كراراً ومراراً بأنَّ كلّ هذه المطالب العلميَّة، إنَّما نريدها، وإنَّما نتسلّح بها إلى ميدان الصراع... وإلا مجرّد الاطّلاع والاستيعاب للمطالب الأصوليَّة أو الفقهيَّة الدقيقة، والتبحّر في العلوم تبحّراً كاملاً، هذا لا يغيّر من وضع الإسلام شيئاً، ولا يقدّم من وضع الإسلام خطوة، لا يحلّ من مشكلات المسلمين مشكلة ولا يقلل من آلام الأمة ألماً من الآلام» (ومضات،

ص 23).

انقلاب المقدمة إلى غاية

وحيث يكون العلم الديني مطلوباً للواقع لا لنفسه، يُرادُ من أجل التغيير ومعالجة مشكلات الحياة والتخفيف من آلام الإنسان؛ فهو بهذه المنزلة «سلاح في خدمة الدين، وفي خدمة الإسلام» وهو قوّة إلى جوار بقيَّة القوى التي ينبغي تسخيرها لخدمة الناس: «فالعلم في الوضع المعاش هو قوة من القوى وسلاح من الأسلحة»، وإلا خلاف ذلك ستختلط المقدمات والأهداف، ويحصل الانقلاب بين ما هو مقدمة وما هو غاية. من هنا حثّ الصدر المكثف للانتباه إلى هذا المعنى، واستحضاره دائماً، وعدم الغفلة عنه لحظة: «دائماً يجب أنْ يتوجّه الإنسان إلى هذا المعنى لأجل ألا تنقلب المقدمة غاية، يجب ألا نخلط بين المقدّمات والأهداف» (ومضات، ص 23ـ 24).

بديهيٌّ، ما ثمّة شيءٌ في المنظومة العلميَّة والفكريَّة للصدر وفي حياته المعرفيَّة، يدلُّ على التهاون بتحصيل العلم في اللون التقليدي السائد في حاضرة النجف الأشرف، كما ليس من مذهب الصدر التقليل من شأن العمل النظري وإسناد أيّ موقفٍ بما يحتاج إليه من تحليلٍ معمّقٍ وفكرٍ ضاربٍ في العمق، إنما يدعو إلى التوازن، وفتح جسور التواصل بين العلم والواقع، بين النظريَّة والتطبيق، بين النصّ والإنسان، بين الدين والحياة. من هنا تركيزه على هذه القضيَّة مرّات وعلى الدوام كما أشار، حيثما تكون الفرصة مناسبة. في فرصة من هذه الفرص تُتاح للصدر مناسبة للحديث عن النقطة ذاتها على نحوٍ مباشر، لكنْ بشيءٍ من التنظير والمدارسة المفتوحة مع الحضور، حيث يشير إلى أنَّ الموقف من العلم الديني ومدى ضرورة البحث العلمي، يتوزّعه اتجاهان يسعى الأول: «أنْ يخصّصَ الفقيه للعلم ويجرّده للبحث النظري، ويقطعَ صلته بواقع الحياة الخارجيَّة، لأنها خارج نطاق عمله». على حين يذهب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أنَّ: «العلم والتوغّل في طريقه السائد والتعمّق في أساليبه، ليس إلا لوناً من ألوان الترف الفكري والتسلية العقليَّة» في حين أنَّ الأمة مريضة، وهي بحاجة إلى إسعافٍ لا إلى

تفلسف.

وسط هذا التجاذب بين خطّ الإغراق في النظريَّة وخطّ الإغراق في الواقع، يسجّل الصدر رفضه للاتجاه الأول لما يؤدّي إليه من انفصاليَّة، لأنَّ: «هذه الانفصاليَّة تُجرّد العمل الفكري من إطاره الإسلامي وصلته بالحياة، وتجعله مجرّد نظريات محنّطة وهواية فكريَّة». ليس هذا فحسب، بل تجعل هذه الطريقة أصحابها: «في خطّ المختلسين للعلم، لا في موقف الأنبياء والأوصياء». والأنبياء والأوصياء لم يكونوا يوماً مختلسين للعلم و: «لم يجيئوا ويُبعثوا مدلسين في جوامع فكريَّة منقطعة، وإنما جاؤوا هداة موجهين للحياة الإنسانيَّة، وناشرين للنور والهدى والفكر الحيّ في أرجاء العالم» (ومضات،

ص 374، 375، 376).

التوازن المطلوب

المطلوب برأي الصدر هو التوازن بين الاثنين، على أنْ يكون همّ الدعوة وهمّ الناس مقدّماً، ومنه وبحكم ضروراته يدخل الإنسان إلى العلم، إذ ينبغي: «أنْ نحسَّ في أعماقنا أنَّنا دعاة قبل كلّ شيء، وأننا علماء، لأنَّ الدعوة تتطلب منا أنْ نكونَ علماء» (ومضات، ص 376).

الصدر هنا لا يناقش في أنَّ الأمة مريضة، بل هو لا يشك أنها كذلك، وقد: «نفذ سمّ الحضارات الكافرة إلى كلّ أجوائها الفكريَّة والروحيَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة، وإلى كلّ كيانها أفراداً وجماعات»، لكن الإسعاف والتمريض لا يتمّان من دون إعطاء أهميَّة للبحث النظري الذي يمنح الشرعيَّة والرؤية معاً.

شروط النهضة

بالعودة الآن إلى افتتاحيات مجلة «رسالتنا» وبصرف النظر عمّا يمكن أنْ يُقال في نقاش ما ذكره الصدر من مقوّمات النهضة أو شروطها حسب مالك بن نبي (ت: 1973م)؛ أقول بالعودة إلى النصوص التأسيسيَّة تلك من مشارف هذه اللحظة، نجد أنَّه لا يزال بمقدورها أو بعضها على الأقلّ، أنْ تسجّلَ أفكاراً مفيدة لواقعنا الاجتماعي في العراق والعالم الإسلامي، أشير من بينها إلى رؤيته عن دور التجربة.

عدتُ مرّات عديدة إلى تراث الصدر في مختلف كتبه ومحاضراته، وكانت تستوقفني على الدوام هذه الرؤية المنفتحة على «التجربة» بعد أنْ ازدرتها الكثير من تيارات الفكر الإسلامي الحديث وحتى التاريخي، رغم اختلاف الباعث بين الحقلين. ففيما كان ازدراء التجربة في تيارات الفكر الإسلامي الحديث، يتم بباعث ردّ الفعل العنيف وحتى المتطرّف، ضدّ الاتجاهات الحسيَّة والماديَّة في الفلسفة الأوروبيَّة الحديثة التي أخذت من الحسّ والتجربة والمادة أساساً لها، فإنَّ ازدراءها والعزوف عنها تاريخياً كان يتمّ في الغالب تحت طائلة التأثّر بتصنيف للعلوم، إلى جواهر وأصداف، ومعرفة عالية وأخرى سفلى؛ في رؤية ليست بعيدة كلّ البُعد عن تأثيرات الفلسفات الإغريقيَّة

واليونانيَّة.

العقل والتجربة معاً

الصدر يؤمن بالاثنين معاً؛ بدور العقل كما دور التجربة، ويعكس فهماً للإسلام يعبّر عن هذا الإيمان، لكن كلاً في نطاق وظيفته وفي دائرته: «فالأخذ بالتجربة واستثمارها واستنطاقها صحيح كلّ الصحة، ولكنْ شريطة ألا يُلغى العقل، ولا يحبس الإنسان نفسه في حدود حسّه التجريبي، بل يحكّم عقله في ما يحسّ ويُجرّب، ليستنتج ما وراء التجربة استنتاجاً عقلياً متسقاً» (رسالتنا، ص 23).

هكذا تأتي دعوة الصدر للتوازن بين الأخذ بالعقل والأخذ بالتجربة، انعكاساً لفهم خاص للإسلام، يجد واحد من مصاديقه في النصّ القرآني الكريم: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها﴾ (الحج: 46)، إذ يعدّ الآية تعبيراً عن ذلك الإيمان المزدوج الوثيق بالعقل والتجربة، من دون استغناء أحدهما عن الآخر: «فليس السير في الأرض وما يشير إليه من ألوان التأمل التجريبي في حقائقها، مغنياً عن العقل. وليس العقلُ مغنياً عن السير في الأرض ودراسة حقائقها بالطرق الحسيَّة والتجريبيَّة» (رسالتنا،

ص 45).

يمكن القول إنَّ هذه الرؤية عن التجربة، هي بذور ما شهده الصدر من تحوّلٍ بعد ذلك في كتابه «الأسس المنطقيَّة للاستقراء» بوصف هذا الكتاب هو الإطار أو الغطاء المنطقي للملاحظة والتجربة، التي يقومُ على أساسها العلم الحديث، وإنْ كان الصدر أفاد من معطيات منهج الاستقراء بوصفه الغطاء المنطقي ـ المعرفي للعلم الحديث، في البحث العقائدي وعموم أصول الدين، كما وظّفها في بقيَّة منهجيات العلم الديني، تحديداً في الفقه والأصول وعلم الرجال. بيدَ أنَّ هذا التوظيف الديني لمنطق الاستقراء الذي يغطي العلم الحديث ويقوم بدوره على أساس الملاحظة والتجربة، لا ينبغي أنْ يمنعَ العقل الإسلامي من الانفتاح على المعطى الطبيعي، والتمكين لبداية جادّة في التقدّم العلمي الذي يفتقر إليه العالم الإسلامي، وهو يستهلك ثمار عقول الغرب

ومدنيته.

فالعلم الحديث والاستدلال على الخالق سبحانه، كلاهما يقومان على منطق الاستقراء ويشتركان في أساسٍ منطقيٍ واحد، ومن ثمّ إذا كان الصدر بوصفه فقيهاً وعالماً ربانياً قد اهتمّ بالجانب العقيدي، فينبغي لنا أنْ نستفيدَ من الجانب الثاني، ونسجّل للعالم الإسلامي تقدّماً حقيقياً في مضمار العلوم الطبيعيَّة وما يترتب عليها من تقدّم في مجالات الحياة كافة، ومن وراء ذلك ازدهار الإسلام نفسه (يُنظر: الأسس المنطقيَّة للاستقراء،

ص 577ـ 578).

الموقف المتوازن من الفكر الأوربي

تنتمي حركة الفكر الأوروبي والحياة الثقافيَّة في الحضارة الغربيَّة إلى ما نطلق عليه بـ«الغرب الثقافي»، وهو غير «الغرب السياسي» ومن ثمّ فالموقف منه يختلف. ومع أنَّ السيد الصدر لا يستعمل هذه المصطلحات في توصيف الغرب، لكنْ يمكن تلمسها في بواكير نصوصه عن الفكر الأوروبي، حين يرفض ذلك الاتجاه لدى بعض المسلمين الذي يُخطّئ بالمطلق ثمار الحضارة الغربيَّة في خطّها الفكري. يكتب: «كما أنَّه ليس من الصحيح أيضاً ما يتجه إليه بعض الدعاة المسلمين، من الحكم على كلّ تفكير أوروبي يتصل بالحياة الإنسانيَّة بأنه

خطأ».

ما أراه وأصرُّ عليه بإلحاح، هو ضرورة أنْ تتوفرَ دراسة على متابعة نصوص الصدر إزاء الغرب في مختلف كتبه وبجميع مراحله، ليصار إلى تصنيف هذه المواقف وتبويبها وتحليلها عبر رؤيتها عن الأوضاع السياسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة التي أملتها، لنكون أخيراً أمام رؤية تفصيليَّة للشهيد الصدر إزاء الغرب بمختلف تجلياته؛ الغرب السياسي، الغرب الثقافي، الغرب التكنولوجي، الغرب

الإنساني.