فاعليَّة الخيال الأدبي.. مشروعُ حياة

باسم فرات

يُعدّ كتاب "فاعليَّة الخيال الأدبي: مُحاولة في بلاغيَّة المعرفة من الأسطورة حتى العلم الوَصفيّ" أحد الكتب القيّمة التي أنتجها للمكتبة العربيَّة سعيد الغانمي؛ الكاتب والباحث والمترجم العراقي المقيم في أستراليا، وقام بإهدائه "إلى نبض أبي حيان التوحيدي"، ولا يخفى أبو حيان على القارئ؛ فهو أديبُ الفلاسفة وفيلسوفُ الأدباء، الذي كان على اتصالٍ عميقٍ بثقافات عصره وعلى وعيٍ بثقافات العصور السابقة في معظم العلوم والمعارف. وقد عالج المؤلف على امتداد ثمانٍ وعشرين وثلاثمئة صفحة، وتسعة فصول وخاتمة، تحولات الخيال تعاقبيًّا، بدءًا بالكيفيَّة التي تشكل بها الخيال في عصر الأسطورة، حين لم يكن بوسع الخيال أنْ يميّز في مجال الدين بين اللاهوت السحريِّ واللّاهوت الطبيعيّ بعد. واستكشف الطريقة التي صار بها الخيال يُشكّل حقبه التأسيسيَّة المتتابعة. فرصد لنا الحكايات السرديَّة الأسطوريَّة ذات الأبطال المتعددين، ثم كيف يتوحّد هؤلاء الأبطال في بطلٍ ملحميٍ واحد، فتأتلف الحكايات الكثيرة في نصٍّ له بطلٌ واحدٌ وشخصيَّة محوريَّة، هو الملحمة الأدبيَّة، والتي وظيفتها الخياليَّة تكمن في صنع البطل الأسطوريّ للحقبة الثقافيَّة.

عُنيَ القسم الثاني من الكتاب بمتابعة تشكّل التفكير العقلي، حين توجه حكماء أيونيا الأسطوريون في البداية إلى تنظيم معرفتهم الحسيَّة بالعالم. وقد وصلت هذه المعرفة إلى ذروتها مع سقراط، الذي نقل مفهوم "النَّفس" من أصوله الأسطوريَّة في ارتباطه بالنَّفَسِ والريحِ، إلى أصولٍ عقليَّة جديدة، فجعل النَّفْس الكيان المسؤول عن التصرف الأخلاقي الحميد أو الذميم. غير أنَّ أهميَّة سقراط من الناحية الأدبيَّة تكمنُ في اكتشافه قوّة "الحوار"، الذي جعله صنفًا أدبيًّا جديدًا، فتخطى به الأصناف الأدبيَّة السائدة في العصر الأسطوري، مثل المناظرة والحِكَم والأمثال.

أما أفلاطون الذي بلغت الفلسفة أوجَها معه؛ فقد أسند وظيفة بلاغيَّة للميتافيزيقا، ووظيفة ميتافيزيقيَّة للبلاغة، حين نقل استعمال الاستعارات من المجال الحسي إلى المجال العقليّ، فتحدّث عن معمارٍ عقليّ، يزداد ارتفاعًا كلّما ازداد تجرّدًا. وكانت وسائلُه البلاغيَّة هي الاستعارات المعماريَّة، واستعارات النور، والاستعارات الملبسيَّة، وغيرها من وسائل التنميط، التي نقل استعمالها من محور الكلمة إلى محور التصوُّر. لكن مركزيَّة العقل لم تكتمل إلّا بدعوى أرسطو التَّوَصُّل إلى "البنية المنطقيَّة للغة"، التي لا تتحقق إلّا بنبذ عناصر الخيال التي تنتمي إلى الطور السِّحريَّ في عصر ما قبل العقل.

وحين توصل الفكر البشريّ إلى نقد أرسطو ومركزيَّة المنطق في تصوره العقلي، توصل في الوقت نفسه إلى فكرة "لغة العلم الوصفيَّة"، التي ينبغي أنْ تتشبّثَ بفكرة الحياديَّة والموضوعيَّة في نقل الحقيقة الواقعيَّة عن الشيء الخارجي بمعزلٍ عن التصورات الأيديولوجيَّة أو الأفكار اليوتوبيَّة. وكان من رأي العلم أنَّ هذا المشروع لا يمكن أنْ يكتملَ إلّا حين يتوصل إلى بناء "أنساقٍ" موضوعيَّة، يختبر فاعليتها في أفكارٍ مثل قابليَّة التحقق، أو قابليَّة التزييف، أو فكرة النموذج الإرشاديّ عند توماس كون. وقد فحص المؤلف في الفصل الأخير- التاسع- الخصائص البلاغيَّة لهذه اللغة الوصفيَّة التي يدعيها العلم.

على امتداد تسعة فصول كشف الغانمي عن تحولات الخيال الأدبيّ في الأسطورة والعقل والعلم، وكيف يعمل على مستويين مختلفين، في اللغة من حيث هي منظومة نظريَّة أو كفاءة، وفي اللغة من حيث هي استعمالٌ تطبيقيٌّ أو إنجاز. لكن هذه الدراسة بقيت محصورة ضمن الإطار التعاقبيّ التكوينيّ. فتابع مظاهر الخيال الأدبيّ عبر العصور، من دون أنْ يُعنَى بتكثيفه أو تثبيتِهِ في لحظة زمنيَّة واحدةٍ. لأنَّ دراسة البنى التزامنيَّة لبلاغيَّة المعرفة هي مشروعٌ آخر، فاستخلاص النماذج البلاغيَّة، أو لنقل الاستعارات الكبرى، وتصنيفها ضمن فئات شاملة، مثل الاستعارات المعماريَّة والاستعارات الزراعيَّة والاستعارات الحيوانيَّة والاستعارات الملبسيَّة واستعارات النور والظلمة، إلى آخر ما هنالك من أصنافٍ استعاريَّة كليَّة، ثم متابعة هذه الاستعارات ورؤية الأشكال التي تتظاهر بها في مختلف الحقب الثقافيَّة- هي مشروع عمل آخر يدرس "مجمع اللقى البلاغيَّة" بحسب تعبير الغانمي.

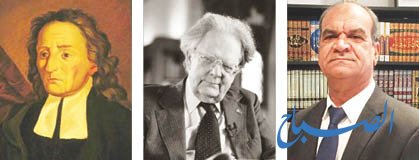

يعتقد الفيلسوف غيامباتيستا فيكو (1668 – 1744) أنَّ البشريَّة مرّت بأطوارٍ ثلاثة؛ هي على التَّوالي: العَصر الأسطوريّ، ثمَّ العصر البطوليّ، ثمَّ العصر الشَّعبي. ويولِّد كلُّ عَصرٍ من هذه العصور أنظمتَهُ الفكريَّة الخاصَّة به. في العصر الأسطوريّ، تبتعث الرهبة الدينيَّة خوفًا من قوى الطبيعة، ونظامًا قانونيًّا للأسرَةِ، وشعرًا وأسطورة يُسمّيها فيكو "الحكمة الشعريَّة"، التي يُمليها الدين الطبيعي. ويعطي العصر البطوليُّ نموذجًا آخرَ يسود فيه العقل والأبطال، وحُكم الارستقراطيَّة. ومع العصر الشعبيّ، ترتفع العامَّة إلى مصافِّ الحكم، وتُقرِّر نظمها الفكريَّة الخاصة وشرائعَها وأَدَواتِها المعرفيَّة، بما فيها اللغة ونظام الكتابة. ومع انهيار العصر الشَّعبي، تعود الدورة التاريخيَّة من جديد، لتمرّ بعَصرٍ أسطوريٍّ، ثمَّ بطوليٍّ ثمَّ شَعبيٍّ، وهكذا يجري تقدم التاريخ خطيًّا في دوراتٍ متتابعةٍ، لا من الانحطاط وحسبُ، كما في الفكر الأفلاطونيّ، ولا من التقدم وحسب، كما في الفكر التفاؤليِّ، بل من الانحطاط والصُّعود، والتقدّم والتراجع، والميلاد والهرم، في حقبٍ دوريَّة متكررةٍ. وأما الناقد الكَنَدِيّ نورثروب فراي (1912 - 1991م) في عمله "المدوَّنَة الكُبرى: الكتاب المقدَّس والأدب" الصادر عام 1982، فيسمي الأطوار الثلاثة، بالهيروغليفي والكهنوتي والشَّعبيّ.

أرى أنَّ انشغال الباحث سعيد الغانمي بالحقب الثقافيَّة التأسيسيَّة في كتابه المميز "ينابيع اللغة الأولى" اتضح أكثر في هذا الكتاب الذي يثبت فيه الغانمي أنَّ الكتابة ليست ترفًا، فمثلما على الشاعر أنْ يُكرّس حياته للشعر، والسارد للسرد، فإنَّ الباحث لا يمكن أنْ يضع بصمة في ثقافته إنْ لم يُكرس حياته بوعي لمشروعه البحثي، وهو ما يتجلى في منجز الباحث والناقد والمترجم والمحقق سعيد الغانمي عبر أكثر من ستين كتابًا، لو تأملناها سيتضح لنا جليًّا وعيه المبكر لمشروعه الثقافي- الفكري، هذا المشروع الذي حفر ويحفر عميقًا في الثقافة العربيَّة.

إذ كان أول كتاب قام بترجمته هو "اللغة علمًا" عن دار الشؤون الثقافيَّة، بغداد 1986، وبعد ثلاثة أعوام نشر أول كتابٍ من تأليفه هو "المعنى والكلمات" عن دار الشؤون الثقافيَّة، بغداد، 1989، ولو تأملنا قائمة الكتب التي ترجمها والكتب التي قام بتأليفها؛ فسوف تتضح لنا مسيرته البحثيَّة التي يتوجها كتابه "فاعليَّة الخيال الأدبي".

فمن الكتب التي ترجمها: (فلسفة البلاغة - 1990، اللغة والخطاب الأدبي- ، السيمياء والتأويل لشولز -1993، العمى والبصيرة لبول دي مان- 1994، النظريَّة الأدبيَّة المعاصرة لسلدن، -1995، شعريَّة التأليف لأوسبنسكي - 1999، الوجود والزمان والسرد.. فلسفة بول ريكور - 1998، الممارسة النقديَّة.. بيلسي - 2000، نظريَّة التأويل.. بول ريكور -2002، العرب والغصن الذهبي.. ستيتكيفتش -2005، العقل واللغة والمجتمع: الفلسفة في العالم الواقعي لجون سيرل- 2006، أساسيات اللغة لجاكبسون وهاله -2008، التقويم في النقوش العربيَّة الجنوبيَّة لبيستون -2009، مدخل إلى الفلسفة القديمة لآرمسترونغ -2009، المدونة الكبرى: الكتاب المقدس والأدب لنورثروب فراي -2009، اللغة والأسطورة لكاسيرر -2009، مفاتيح اصطلاحيَّة جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع لطوني بينيت -2010).

هذه العناوين تمثل أغلب الكتب التي قام بترجمتها، وأما ما أَلَّفه فأضع بعض العناوين لأني أراها مفاتيح لفهم اشتغالات الباحث. مثلًا: (أقنعة النص.. قراءات نقديَّة في الأدب-1991، الكنز والتأويل: قراءات في الحكاية العربيَّة-1993، منطق الكشف الشعري - 1998، خزانة الحكايات - 2004، ينابيع اللغة الأولى: الأدب العربي في حقبه البائدة، الثموديَّة والسبئيَّة والنبطيَّة وغيرها حتى حقبة الحيرة التأسيسيَّة -2009، "حراثة المفاهيم: الثقافة الزراعيَّة والشيتيَّة والفلسفة في كتاب الفلاحة النبطيَّة-2010، "مجمع اللُّقى البلاغيَّة: الاستعارات الكبرى في الفلسفة والأدب).. إلى آخره.

أعتقد أنَّ هذه العناوين – وهي غيضٌ من فيض - تدلّ بوضوحٍ على اشتغالات الباحث وهمومه الفكريَّة، وأنها بجملها تُشكل مشروعًا واعيًا ودقيقًا، وتؤكد أنَّه لا يمكن لباحثٍ أنْ ينجز بلا وعيٍ وإدراكٍ وتخطيطٍ لتحقيق مشروعه البحثي الحلم، وأنَّ هذه العناوين الثريَّة، كانت تصاعديَّة حتى تحقق له أنْ ينجز كتابه الحلم هذا كما أخبرني، هذا الكتاب الذي أَلَحَّت فكرته على باحثنا أكثر من ثلاثين سنةً بحسب تصريح في بداية مقدمته، ولا بُدّ أنْ يكون خلاصة عُمرٍ من التنقيب والبحث في حشاشة الأفكار ومفاصلها الداخليَّة. منذ أنْ كتب واحدة من أولى مقالاته في العام 1983؛ بشأن "الشعر ومبدأ الاسم"، تحت تأثير قراءته لكتاب "اللغة والأسطورة" الذي ترجمه بعد ثلاثين عامًا.

وإذا كانت هذه نقطة البداية التي حفزته للمضي في هذا المشروع، فإنَّ مخطط الكتاب لم يكتمل إلّا في العام 2006. حين قام بترجمة كتاب "المدوّنة الكبرى: الكتاب المقدس والأدب" للناقد الكَنَدي نورثروب فراي (1912- 1991) ليتّضح له أنَّه كان يُبَلْور أفكار هذا الكتاب سِرًّا، طوال عقود، ويلملم شظايا محتوياته التي كانت تطالعه في سطور جميع المشاريع التي كتبها أو ترجمها.

سعيد الغانمي (مواليد 1958)، ومواليد هذا العام - عام تأسيس الجمهوريَّة العراقيَّة – من أكثر ضحايا الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة، ونزق الحروب. هذا الناقد والباحث والمترجم، يرى نفسه "قارئًا" فقط، وهو محقّ، فليست القراءة بالأمر اليسير، أعني القراءة الواعية الخلاقة، هذه القراءة نتج عنها أكثر من ستين كتابًا بين تأليف وتحقيق وترجمة، وهذه الكتب ليست مجرد أعدادٍ كميَّة في المكتبة العربيَّة، بل هي إضافة حقيقيَّة، لا غنى لمثقفٍ جادٍ وموسوعيٍ عنها.

فاعليَّة الخيال الأدَبي، محاولة في بلاغيَّة المعرفة من الأسطورة حتى العلم الوصفي. سعيد الغانمي، منشورات الجمل، بيروت – بغداد 2015. الحاصل على جائزة الشيخ زايد في حقل الفنون والدراسات النقديَّة، 2017.