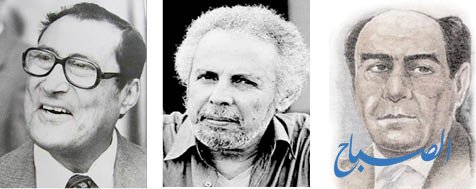

حسين مردان.. سيّد الحزن في خمسة أصوات

د.ضياء خضير

كتب الشاعر فوزي كريم قصيدته الطويلة عن حسين مردان عام 1972، وجعل الروائي غائب طعمة فرمان قبل ذلك حسين مردان واحدا من أبطاله في «خمسة أصوات» التي صدرت عام 1967.

يقول فوزي في بعض مقاطع هذه القصيدة :

«يا سيدَ الفقراءِ،

ويا سيدّ الحزنِ أنتَ،

اتكئ،

لم تحاربْ،

وكانَ غبارُ الطواحينِ في شفتيكَ،

ولم تختبرْ عاقراً تستميلُك عند الظهيرةِ

قلتُ: اتكئْ.

إنه زمنٌ همُّه أن يُقلدك الشارةَ المستحيلة

ودماً ساخطاً،

عاثراً،

بين ظلِّ الإله عليكَ وظلِّ الرذيلة…

***

ـ هلْ تريدُ اسْمَه؟

اسمُه في الهوّيةِ… حسين مردان

واسمُه في الأزقَةِ حسين مردان

واسمُه في المقاهي… الإله…

واسمُه حينَ يعتزلُ الناسَ

… آه .»

وهذه صورة حسين مردان في إحدى غزواته التقليدية داخل رواية «خمسة أصوات»:

«تلفت قبل أن يعبر الشارع، ثم عبره بخطى عريضة. استراح بعدها مختفيا وراء عمود. سارق النظر، متظاهرا بالتفرج على مخزن الأقمشة قبل أن يخطو الخطوتين الأخيرتين، وينحدر إلى الزقاق.

كان يخاف عين سعيد. في تلك المرة دارى الموقف بحسن تبصّر، ولو رآه هذه المرة لثبتت الإدانة، وصلب على خشبة التشهير. قال لنفسه ليس العيب أن ترتكب المعاصي والموبقات، بل العيب كيف أن لا تستطيع أن ترتكبها في الخفاء، والناس تخدعهم ظواهر الأشياء يرون فتاة تسكن في بيت داعر فيسمونها داعرة. لا يعرفون ولا يهمهم أن يعرفوا لون قلبها، ولا ما تدفعه للشيطان ثمنا لإنسانيتها المعذبة، ولا ما تكابد من عذاب لتعتصر قطرات دفء تقدمها للمحتاجين إليها بشكل بائس.

رأي بعضَ الناس خارجين من المواقد يزعقون فأدار لهم ظهره، وتركهم يذهبون. إلا أنهم لصقوا وراء ظهره ثواني يسمع فيها فواق خطواتهم المتكثفة، وفحيح حنجراتهم غير النظيفة. وعندما شيع بسمعه جنازة أصواتهم سار في عجالة، وطرق الباب. أصبحت صبرية الآن تعرف مواعيده، وطرقات يده، وتتفرغ له. رآها بسترتها القصيرة تنظر إليه خلف الباب.

دخل وقال لها: «أغلقي الباب».

وكما نرى، هناك بين الرواية والقصيدة بون تفرضه عادةً الرؤيةُ الشعرية ذاتُ الطبيعة المجازية والجمالية الخاصة من ناحية، والكتابة السردية التي تبدو أكثر واقعية وتفصيلا في عرضها لمقاطع من حياة وأصوات “شريف” الذي كان هو الاسم الذي خصّ به فرمان الشخصية الموجودة في رواية “خمسة أصوات” بهذه المواصفات، من ناحية أخرى.

وهناك من يرى أن شخصية عبد الرحمن، فيلسوف الصدرية، في رواية علي بدر “بابا سارتر” التي صدرت طبعتها الأولى عام 2001، ذات علاقة بشخصية حسين مردان، وفلسفته الوجودية المليئة بعناصر التهكم الناتج عن تقليده الساخر لشخصية جون بول سارتر في هذه الرواية.

والملاحظ أن الاهتمام بشخصية شاعر وأديب متمرد من هذا النوع تفوق الاهتمام بنصه الشعري، مع أن من المفترض أن يكون هذا النص هو السبب في هذا الاهتمام وتوجيه الأنظار إليه. أي أن الشاعر يتقدم هنا على نصه ويصبح النص تاليا، ليس له من الأهمية والقيمة ما لصاحبه نفسه.

فكأن المؤلف يصبح هو النص الذي يجري الحديث حوله والاهتمام به. وهذا هو ما حصل لآخرين من الشعراء العراقيين الموصوفين بالصعلكة مثل جان دمو وَعَبد الأمير الحصيري، وآخرين قد لا يرتفعون في أنفسهم إلى مستوى حسين مردان في تجسيدهم لدور الصلعلوك الأصيل والشاعر المتمرد، وليس شارب الخمر والكحولي المدمن الذي يكتب شعرًا لا قيمة كبيرة له.

وللشاعر نصيف الناصري القريب من أجواء هؤلاء آراء يفرق فيها “بين من اختاروا مثله الصعلكة اختياراً واعياً كموقف من العالم والمجتمع والسلطة والعائلة، وبين بعض الناس اللطفاء ممَّن ابتلوا بالادمان المفرط في احتساء الكحول. ويعتقد أغلب أصحاب هذه الكتابات إنهم في عملهم هذا يحققون فتحاً أو يكشفون عن طرافة عبر التحدث عن بؤس وفقر ونبل الصعلوك، لكن الحقيقة المرّة هي انهم يقدمون اساءة بالغة لمفهوم وشرف الصعلكة الذي نعرفه، وللتمييز بين الصعلوك وبين الكحولي، هو أن الأول ينتج ابداعه دائماً ويكرس له حياة كاملة ويتصف بطباع وشخصية لطيفة ومرحة، تمتزج أحياناً بفذلكات سوريالية محببة يفتقدها أولئك الذين يحيطون به والذين يهربون من دفء بيوتهم وصرخات زوجاتهم وأولادهم ومحيطعم الاجتماعي المعادي للحرية التي يحملها الصعلوك. بغض النظر عن حبه للكحول وعدم وجود وظيفة رسمية ثابتة له في مؤسسة ما تمنحه الراتب الوظيفي ومعيشته شبه الدائمة على عطايا الأصدقاء و الجوقة التي تحيط به أينما حلّ وارتحل، أمّا الكحولي فهو ذلك الانسان الذي أصيب بمرض الادمان ولا يستطيع التخلص منه إلاّ بخضوعه لإشراف وعناية طبية في مراكز معالجة الإدمان..”.

وثمة فرق بين العرض الذي نتعرف فيه على الشخصية وهي تتحدث عن نفسها، أو تستمع إلى أحاديث الآخرين عنها وحواراتهم معها، كما يجري في المقطع السابق من «خمسة أصوات»، وبين الحكم عليها، واستخلاص النتيجة والوصول بها إلى حافاتها النهائية المفترضة، كما يحصل في اللغة الشعرية القاطعة، والمتحكمة في هذه القصيدة، إلى الحد الذي جعل حسين مردان نفسه يقول لفوزي كريم لدى قراءته لها في حياته: «إنك ترثيني».

وإذا كانت حياة حسين مردان تبدو هكذا عبثية، وبلا معنى في زمنها التاريخي الذي لا يلبّي أبسط متطلبات الحياة للبسطاء من الناس، بله المثقفين الطامحين للتمتع بها واستنفاد كل ما فيها من فرص ضمن الآفاق السياسية والاقتصادية المغلقة آنئذٍ، فإن النصين الشعري والروائي المتقدمين يمكن أن يوفرا هذا المعنى بما ينطويان عليه من جماليات شعرية تضفي على ذلك التاريخ تلك الدلالة المفقودة. وما نراه هنا هو التجسيد العملي لما يمكن أن يحققه الفن كتعويض خيالي ممكن إزاء الواقع التاريخي المتردي.

والسؤال هو: أين نعثر إذن على حسين مردان الحقيقي؟

وهل هو موجود في القصيدة، أو الرواية..؟

وإذا كان الرجل موجودا بصورته المرآوية المرسومة في كلتيهما، فما هو الفرق بين الصورتين والشخصيتين؟

وما الصورةُ الأقربُ من غيرها إلى الرجل في حقيقته الواقعية كما عرفها أصدقاؤه والقريبون منه..؟

وهل من سبيل للوصول إليها، ومن خلالها إلى جوهر الشخصية الإنسانية وهي تتغير وتتحول مع مرور الزمن وتغير الأحوال؟

وربما جاز أن نطرح بهذا الصدد سؤالا آخر هو:

هل يمكن أن نطمئن إلى ما يكتبه حسين مردان نفسُه عن نفسه باعتبار ذلك أقربَ من غيره إلى حقيقته كإنسان أمضى حياته على هذا النحو الذي لا ينفك فيه عن عرض نفسه صعلوكا متبطلا، مفلسا، متقلبا بين الخمر والنساء، وكتابة الشعر الذي يقلد فيه الشاعر الفرنسي الرجيم بودلير، ولا يكاد يلوي على شيء غير عيش يومه وساعته كفرصة فريدة بين تناقضات الحياة وعبثيتها التي لا تنتهي ضمن فلسفته الوجودية الفطرية والموقف المزعوم من الحرية الشخصية؟

ثم ما مدى أصالة هذه الشخصية في التعبير عن نفسها عن طريق تضييق المسافة بين أفعالها ومعتقداتها، وبين سلوكها وما تتفوه به من ملفوظات فكرية وأدبية..؟

وهل ثمة علاقة للرجل بذاته الشعرية المتضخمة التي لم يجد صاحبها إنسانا «ثائرا ومفكرا حرّا» غيرها، يهدي له ديوانه الأول «قصائد عارية» الصادر عام 1949، وما انطوى عليه هذا الديوان من “إسفاف أخلاقي وإباحية عالية”، حسب وصف المحكمة التي حوكم صاحب الديوان فيها، فيما لا يجد الشاعرُ نفسه في مناسبة أخرى، حرجا من البصق على تراب قبر أبيه الذي أوجد تلك الطينة الملعونة..

هذه وغيرها، أسئلة لا يمكن الإجابة عليها دون الاطلاع على الرواية والقصيدة كلتيهما، فضلا عن ضرورة التعرف على كتابات حسين مردان ومدوناته الشعرية وغير الشعرية من أجل توفير القاعدة الضرورية للمقارنة وتقرير الحكم التقريبي الناتج عنها.