استعادة التوحيدي

عبد علي حسن

يعدُّ الفيلسوف والأديب علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي ( 310 -- 414 ه / 922 -- 1023 م ) واحداً من أعلام القرن الرابع الهجري. ترجم له ياقوت في (معجم الأدباء )، وعده فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، وفي هذا التوصيف إعادة الاعتبار لهذا الفيلسوف بعد أن أعطته الدنيا ظهرها وجافاه العلماء وأخملوا ذكره، وعانى من معاداة الجميع بمن فيهم رجال الدولة الذين كان ينتظر منهم مد يد العون لإخراجه من ضائقة العيش والإهمال، إلّا أنه خرج من دواوينهم خالي الوفاض صفر اليدين.

ليس في نيتي تقديم سرد عن حياة أبي حيان وما عاناه في حياته التي امتدت لتسعين سنة، ولكن ما أردت الحديث عنه هو أن تفاصيل حياته تلك قد أسهمت في نضج رؤيته الفلسفية للأدب التي انفرد بها، ولعل ما أورده الناقد الدكتور عبد السلام المسدي من رأي في نهجه هذا الذي كشف عنه في أهم ما ألّف التوحيدي، وهو كتاب ( المقابسات ) وأكثرها تميزاً ، فهو أقرب إلى أن يكون كتاباً فلسفياً متخصصاً يؤرخ فترة خصبة من تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري، وهو تلخيص لأفكاره الأخلاقية والفلسفية والأدبية، ما يؤكد براعة التوحيدي في صياغة آرائه الأدبية برؤية فلسفية، ويشير المفكر الراحل محمد عابد الجابري في كتابه (المثقفون في الحضارة العربية ) إلى أن المقابسات (يمثل جيل اللامركزية الثقافية التي تعكس اللامركزية السياسية ، عصر إمرة الأمراء )، أما المسدي فيقول: ( لقد أفاد أبو حيان من الفلسفة عقلاً ، ولقد أفادت الفلسفة من أبي حيان ليناً في العبارة، وانصياعاً في هندسة البراهين ، وجمالاً في الصياغة جاءها من المزاوجة بين مصطلحات الفلاسفة وألفاظ المتأدبين ).. التوحيدي وسؤال اللغة، مجلة فصول مجلد 14 عدد 3/ 1995 ص 138 .

في مقولته التي تصدرت ورقتنا هذه التي تضمنها كتابه المهم (المقابسات)، يقدم التوحيدي معياراً جديدا لجمالية النصوص وعذوبتها، متجاوزا فيه تعريفات القدامى ومعاصريه الذين أجمعوا على أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى، فيعد الوزن والقافية عنصري بنية الشعر اللذين يفترق فيهما عن النثر المتحرر منهما، على أن قدامة بن جعفر (ت 337 ه ) يقدم في كتابه (نقد الشعر)، تعريفا يضيف فيه شرط المعنى، الذي تفتقر إليه النصوص التي تهدف إلى النظم كالشعر التعليمي مثل ألفية ابن مالك وسواها من النصوص التعليمية التي يبعدها قدامة عن مملكة الشعر ، فيعرّف الشعر بأنه ( قول موزون مقفّىٰ يدلّ على معنى)، ونعدّ هذه الإضافة أنها تحول في مسار تعريف الشعر وشروطه الإجناسية، ولئن كان ذلك في منطقة جنس الشعر، فإن التوحيدي في مقولته آنفة الذكر يقدّم رؤية متجاوزة لكل التعريفات السابقة للشعر والنثر على حدّ سواء، لا سيما ما يتعلق بفواعل تحقيق جماليات النصوص، بعيداً عن محدّدات الشكل الخارجي لجنسي الشعر والنثر، وفي هذه الرؤية التوحيدية مشتركات كثيرة ومقتربة من وجهات النظر النقدية المعاصرة التي بدأها الشكلانيون الروس منذ العقود الأولى للقرن الماضي، إذ أشار ياكوبسن في كتابه المهم (الشعرية)، إلىٰ ظهور مصطلح الشعرية الذي يعني الكشف عن القوانين الداخلية الفاعلة في ما يجعل النص أدبياً، والذي أُعتمد في ما بعد وحتى الآن كمعيار إجرائي في مقاربة النصوص الأدبية نقدياً من دون أدنىٰ اعتبار لماهية الجنس الأدبي شعرا كان أم نثراً، وبمعنى آخر، فإن البحث قد اتجه صوب المقاربات الجمالية للنصوص عبر استخدام فنون القول البلاغية من استعارة ومجاز وكناية لتحقيق أدبية / جمالية النصوص .

وتتضمن مقولة التوحيدي جزأين؛ الأول ( أعذب الكلام ما كان نظماً في ظلّ نثر )، ففي هذا الجزء يكشف التوحيدي عن إدراكه لإمكانية تحقيق النظم -- وهنا يعني به الشعر حسبما تواضع عليه العرب من تسمية الشعر بالنظم -- في نسيج القول النثري، أي قيام النثر بمهمة تتجاوز التقرير النثري الإستهلاكي إلىٰ الشعري في لغة النثر، ليكون نثراً غايته الشعر ، وهذا القول يتفق تماما مع الموجهات البنائية لقصيدة النثر التي ظهرت على نحو الجنس المعلن في أواخر القرن التاسع عشر، نتيجة لإرهاصات سابقة لها نزعت إلى تفعيل لغة النثر وإطلاق طاقتها التعبيرية، لتصل إلىٰ مستوىً يقربها من الفضاء الشعري، وبذلك سعت هذه القصيدة إلىٰ استثمار سردية النثر لتنطلق إلى الأفق الشعري ، لذا فقد تمكنت من تحقيق جمالية النثر، لتؤكد إمكانية تحقق الشعر من خارج المنظومة الشكلية وقواعد النظم في جنس الشعر، وبذلك وُلدَ النص العابر لجنسي الشعر والنثر، عبر التشكل الجديد الذي حرصت سوزان بيرنار على تسميته بـ (قصيدة النثر)، لتضع من خلال دراسة نصوص بودلير ومالارميه ومن سبقهما المنظومة المفاهيمية والقواعدية لهذا الجنس الجديد الذي شهد تطورات لاحقة، لتكون هذه القصيدة النموذج الأمثل لنص الحداثة داخل جغرافيتها وحتى خارجها، بعد ترحيله إلى المجتمعات الأخرى .

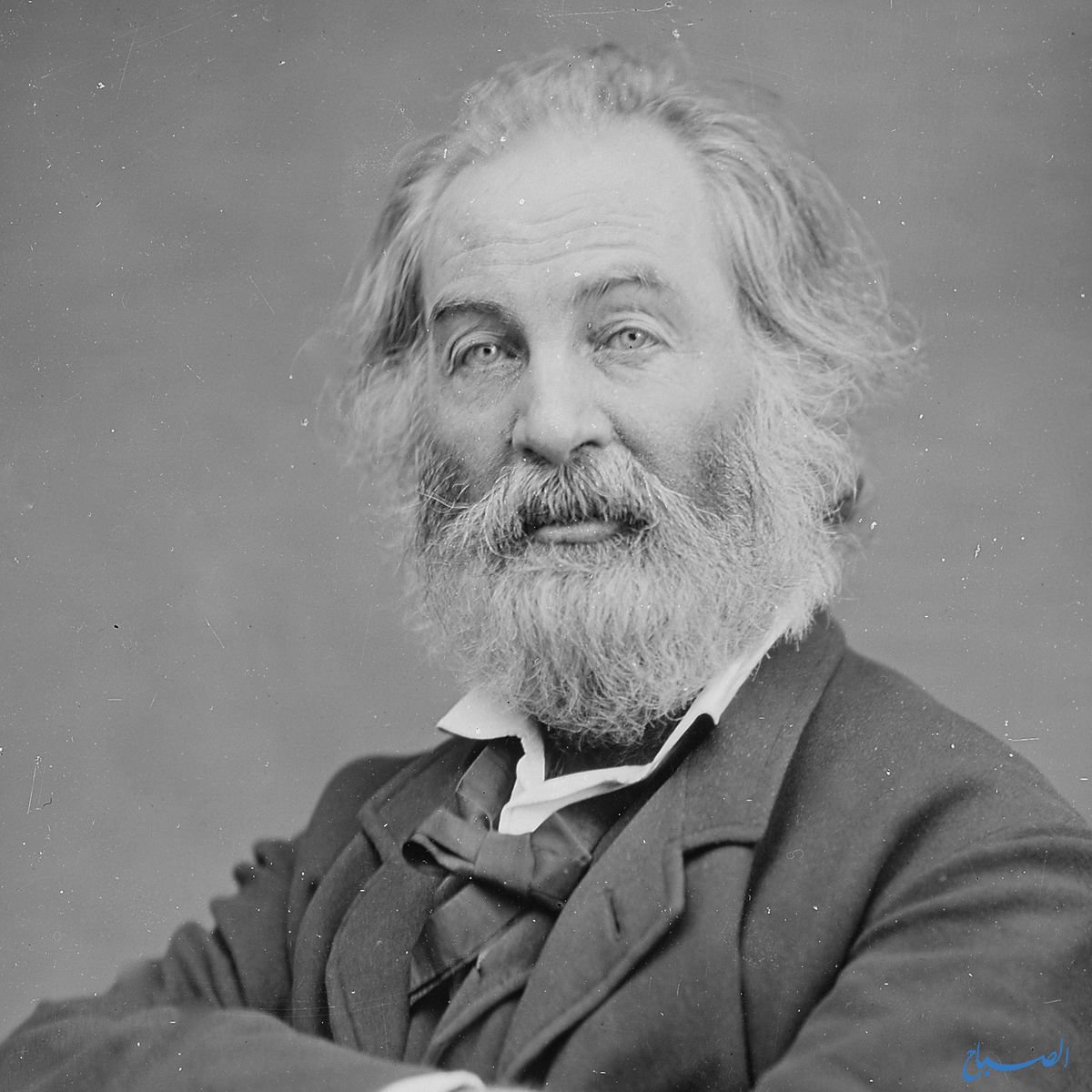

أما الجزء الثاني من مقولة التوحيدي، وهو ( ما كان نثراً في ظلّ نظمٍ )، فهو يتفق تماماً مع بنائية (الشعر الحر) free verse الذي اجتهد الشاعر الأمريكي والت وايتمان في التوصل إليه، بعد أن وجد في قيود النظم الشعري الداخلية والخارجية، عائقاً أمام إمكانية تحقيق أقصى ما يمكن من التعبير الشعري جوهرياً من دون الحاجة إلى الوزن والقافية، وقد لقي هذا الشكل الجديد الذي ظهر في فترة متقاربة مع ظهور قصيدة النثر في أواخر القرن التاسع عشر، مقبولية لدى شعراء كبار، مثل ت.س إليوت وسواه ، وقد تأثر به من العرب في أوائل القرن الماضي أمين الريحاني وجبران خليل جبران، فهو شعر غايته شعر، أدار ظهره لفواعل النظم الشعري الخارجي / أعني الوزن والقافية، وبذا فقد ابتعد عن الشعر قواعدياً مقترباً من النثر شكلاً ، فقد تضافرت الثقافة الفرانكوفونية في إنتاج قصيدة النثر والثقافة الانگلوسكسونية في إنتاجها للشعر الحر free verse..في ظهور المفاهيم الجديدة لمعيارية جماليات النصوص، في تجاوزها للمفاهيم الكلاسيكية الصارمة، وهذا ما قصده التوحيدي في الجزء الثاني من مقولته، فعذوبة الكلام / جماليته من الممكن أن تتحقق عبر النص العابر لقواعد النظم الشعري ليقترب من المنظومة البنائية للنثر، بابتعاده عن الالتزام بقواعد الشكل الخارجي للشعر / الوزن والقافية، إلّا أنه يتوخىٰ تحقيق الفضاء الشعري عبر فنون القول البلاغي كالمجاز والاستعارة والتشبيه، وبذلك يتحول إلى شعر غايته شعر، إلّا أنه منزوع الوزن والقافية .

إن مقولة التوحيدي الآنفة الذكر تُعدُّ تحديثاً للرؤىٰ والمفاهيم الأدبية في القرن الرابع الهجري، ومتجاوزة للمفاهيم القديمة التي سادت قبل ظهور كتب البلاغة الجديدة، وتحديدا (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني، وخاصة في ما يتعلق بالأطر الداخلية والخارجية لجنسي الشعر والنثر، كما سبق أن طرح التوحيدي رؤيته تلك في كتابه الأشهر ( الإمتاع والمؤانسة)، وتحديداً في (الليلة الخامسة والعشرون)، حيث أشار إلى أن (أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظمٍ كأنه نثر ونثر كأنه نظم ) ص225 ، فالتوحيدي في مقولته هذه يضع معيارية لحسن الكلام / جماليته، في إباحة استعارة شكل/ صورة النثر بما عرف عنه من بنائية الفقرة أو الشكل السطري، ووضع النظم في صورة النثر ، والعكس صحيح أيضاً، أي كتابة نثر يتوافر على آليات النظم وضخّ أكبر قدر من فنون القول البلاغية، ليرتفع النص النثري إلى مستوىٰ الشعر، والحال هذه فإننا لا نجد اختلافاً كبيرا بين المقولة السابقة وهذه المقولة، إذ أكدت المقولتان على إمكانية المزاوجة والاستعارة والتداخل بين القوانين الداخلية للنظم/ الشعر والنثر، ونحسب أن التوحيدي توصل إلى مقولتيه هاتين بفعل قوة النثر الصوفي ومقولات الصوفيين الذين انتمى إلى خطابهم الزاهد في عصر تفاقم فيه الفارق الطبقي الحاد بين متنعم ومحروم، وجدير بالإشارة تأثر كل من أدونيس وأنسي الحاج بالنصوص الصوفية في مطلع ظهور قصيدة النثر العربية في خمسينيات القرن الماضي، حتى أن أدونيس عدّ تلك النصوص قصائد نثر مبكّرة ولم يخفِ تأثره بها، نظراً لما تتمتع به من قوّة العبارة واقترابها من الإيحاء الشعري .

أخلص من كل هذا الاقتضاب والتكثيف في تأويل مقولة التوحيدي، إلى أنها من مقولات التحديث في اجتراح رؤى وأفكار متقدمة سابقة لعصرها، على الرغم من هيمنة عمود الشعر في البنية الثقافية العربية ومركزيتها، مما لم يسمح بتجاوز هذه المركزية، ونرى أن ما تضمنته مقابسات التوحيدي بخصوص الأدب، وما تضمنه كتابه الإمتاع والمؤانسة الذي لا يقل أهمية عن مقابساته، جدير بإعادة القراءة قراءة معاصرة، وفق ما توفر في المشهد النقدي العربي، ولو تم ذلك، لخرجت من تحت عباءة مقولات التحديث تلك أشكال شعرية تواجه مركزية الأشكال والأجناس المألوفة والتقليدية، ولتمكن العرب من تقديم مساهمة تحديثية على مستوى التنظير والإجراء .