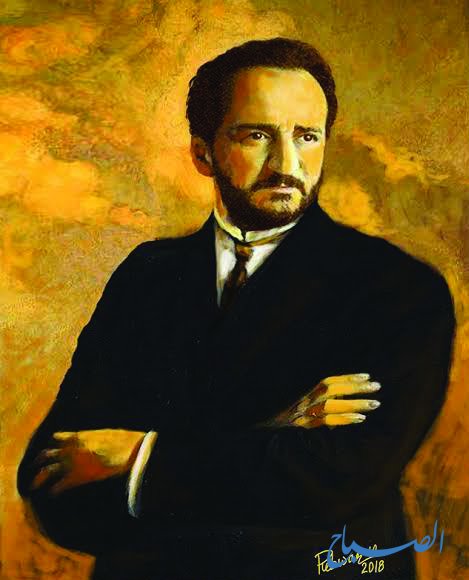

جواد سليم.. تحليلٌ سايكولوجيٌّ لشخصيته وأهم أعماله

أ.د. قاسم حسين صالح *

أن تدخل عالمَ جواد سليم من بابه السايكولوجيّ فهذا يعني فتح بابٍ جديدٍ في تاريخ حياة هذا الفنان الخالد، ويعني أيضاً أن القائم بهذا العمل يتحمل مسؤوليَّة علميَّة وأدبيَّة قد لا تسعفه مصادر وأدوات بحثه في التوصل الى الصدق في الاستنتاج؛ ذلك أن موضوعي "الإبداع في الفن" و "الشخصيَّة" من الموضوعات المعقدة في علم النفس، لعدم وجود منهجٍ سايكولوجيّ في دراسة الأعمال الفنيَّة وتحليل شخصيات مبدعيها. وحتى "فرويد" في دراسته المعروفة "دافنشي"، اعترف بأن منهجه الذي استخدمه لا يكفي لتحليل شخصيَّة دافنشي.

مؤشرات عن شخصيَّة جواد

1 - طفولة هادئة وميلٌ مبكرٌ للرسم

لعلماء النفس موقفان في تقييمهم لمرحلة الطفولة:

الأول: يتمثلُ بما يراه الفرويديون من أنَّ السنوات الخمس أو السبع الأولى للطفولة هي الأساس في تشكيل شخصيَّة الإنسان، وهي التي تقرر سلوك الفرد حين يصبح راشداً؛ بمعنى أنَّ سلوك الراشد يكون محدداً سلفاً بطبيعة مرحلة الطفولة.

والثاني: يختلف معهم في أنَّ الطفولة ليست العامل الوحيد في تشكيل الشخصيَّة، وينطلقون من مسلمة تقول: ما دامت المتغيرات الاجتماعيَّة في حالة تفاعلٍ مستمرٍ فإنَّ الشخصيَّة تتغير تبعاً لذلك.

ويرى بعض الذين قاموا بدراسات نفسيَّة للمبدعين من الفنانين أنَّ سبب إبداعهم يعود الى أنَّ قسماً كبيراً منهم عاشوا طفولة قاسية أو قضت فيهم الإبداع عند الذين يحملون استعداداً إبداعياً. فعلى سبيل المثال يعزى فشل "دافنشي" في تكوين علاقات عاطفيَّة ناضجة وانشغاله بتصوير رؤوس نساء باسمات الى أنَّه كان أسير ابتسامة أمه وأنوثتها التي انفصل عنها في سنٍ مبكرة.

غير أنَّ الأمر مختلفٌ مع جواد، فهو عاش طفولة هانئة وسعيدة، في بيتٍ توافرت فيه وسائل الراحة والعلاقات الطيبة. ولعلَّ الأسباب الرئيسة في إبداعه الفني هو أنَّه نشأ في أسرة تهوى الفن والرسم. وهو بذلك قد يشبه "باخ" الذي ولد في أسرة تعشقُ الموسيقى فتأثر بذلك وأصبح موسيقاراً.

فالوالد "سليم علي عبد القادر الخالدي الموصلي" تميز بقدرته على الرسم، ورغم أنَّ نتاجه الفني كان قليلاً، إلا أنَّ بعضهم يرى في لوحاته مصدراً لمن يريد تسجيل تاريخ الفن العراقي أوائل عشرينيات القرن الماضي.

و"سعاد" شقيقه الأكبر، هو الآخر فنانٌ أسهم مع أبيه ومعهما جواد بتأسيس أول جمعيَّة فنيَّة في العراق هي "جمعيَّة أصدقاء الفن" عام 1941. أما شقيقه الآخر "نزار" وشقيقته "نزيهة" فكلاهما أصبح رساماً معروفاً، كذلك كانت والدته هي الأخرى تهتمُّ بزخرفة أشغالها اليدويَّة، وتشجع ابنها جواد منذ كان عمره أربع سنوات بصنع الدمى من الطين والشمع ليستمتع ويلعب بها، واللعب يفيد، سايكولوجيّاً، في التدرّب على المهارات الجديدة.

هذا يعني وجود أكثر من أنموذجٍ في أسرته، يوحدّها ميلٌ مشتركٌ نحو الفنون التشكيليَّة، فتأصل هذا الميل بفعل تشجيع أفراد أسرتهة له وظهر لديه مبكراً، إذ يذكر أحد أصدقائه أنَّه كان وجواد في الصف السادس الابتدائي قد شاركا بأول معرضٍ شاملٍ للفنانين العراقيين وحصل جواد على الجائزة الثانية. واستمرَّ هذا الميل بالنمو والممارسة حين دخل المتوسطة الغربيَّة التي كانت جدرانها عامرة بلوحاته الأمر الذي شجع مديرها على منح جواد وأصدقائه مرسماً مزوداً بأدوات الرسم على نفقة الدولة.

ولقد تابع جواد رعاية ميله الفني فسافر الى باريس لدراسة الرسم وعمره (19) عاماً ثم الى روما وعمره (20) عاماً لدراسة فن النحت ثم حصل من معهد "السليد" بانكلترا على دبلوم شرف في الرسم والنحت ليستقر بعدها في وطنه العراق.

التفاؤل وحب الحياة

لعلَّ أهم صفة تمتاز بها شخصيَّة جواد هي حبُّه العميق للحياة وإيمانُه القوي بالمستقبل. ففي مذكراته بتاريخ (16 / 11 / 1944) زمن الحرب العالميَّة الثانية، كتب يقول: (إنَّني من الذين يؤمنون بالمستقبل. إنَّني أثق بالغد وأؤمن بفوز الحق والأفضل). وفي السنة نفسها يكتب جواد بمذكراته قولاً لمايكل انجلو (الفن والموت لا ينسجمان). ويعكس تفاؤله هذا على وطنه وفنه فيقول: (وللعراق مستقبلٌ باهرٌ في النحت لافتقار متاحفنا ومياديننا وبيوتنا الى نتاج النحات. وكما كانت في أوروبا حركة واسعة بعد الحرب العظمى لإقامة النصب التذكاريَّة واشتراك النحات والمعمار في عمل دنيا جميلة، فإنَّ انتهاء هذه الحرب سيفتح باباً أوسع لاشتراك الفنان في بناء دنيا جديدة مفرحة وصالحة).

بين (الأنا) و(النحن)

يمتاز معظم الكتّاب والفنانين المبدعين بتضخّم (الأنا) كونهم يعيشون حالة غير اعتياديَّة من القلق والحساسيَّة. ويسعى الفنان بشكلٍ أخص الى أنْ يكون أكثر اكتمالاً ممَّا يريد، لكنه يعيش في وضعٍ محددٍ بزمانٍ ومكانٍ وبعلاقاتٍ اجتماعيَّة تشكل بمجموعها ملتقى لكل التناقضات. فهناك أهدافٌ عامَّة (اجتماعيَّة) وأهدافٌ خاصَّة (فرديَّة)، والتناقض بين العام والخاص تناقضٌ أزلي، والصراع بين الخاص (الأنا) والجماعة (النحن) يخلق عند الفنان حالة عنيفة من القلق والتوتر.

ورغم تنوع طرق خفض التوتر هذا، فإنَّ هناك نوعين متميزين منها،

الأول: منح الأنا امتيازاً منفرداً كما هي الحال عند المتنبي الذي يقول:

(أَمِط عَنكَ تَشبيهي بِما وَكَأَنَّهُ

فَما أحدٌ فوقي وما أحدٌ مثلي)

وقد يولد تضخّم الأنا حالة انقطاع عن المجتمع ورفض لكل مفهومة تتعلق بالنحن: أخلاق، قيم، تقاليد، التزامات، كما هي الحال مع (أوسكار وايلد ونيتشه وفان كوخ وشيللي) التي غالباً ما تنتهي الى تدميرٍ نفسي للأنا (جنون في الغالب) أو تدمير جسدي: الانتحار.

والأسلوب الثاني، هو أنْ يجعل الفنان من (الأنا) استقطاباً لقلق مجتمعه وقلق الإنسانيَّة المتفاعل مع قلقه الخاص فيبحث عن خلاص (للأنا) و(النحن) من خلال معاناة مشتركة وبهدف متعة مشتركة.

وجواد من الفنانين المتميزين الذي توحدت عنده (الأنا) مع (النحن)، وأدركَ بأنَّه لا يستطيع أنْ يكون كذلك إلا إذا غار في (النحن) التاريخيَّة وحصل على تجارب الآخرين.

يقول جواد: (ليس الفن بالشيء الذي يحتاج الى فنانٍ فقط. الفن هو العيش في بقعة ما. إنَّه شيء يحدث بين إنسان وما بين الأرض التي يعيش عليها وهو بحاجة الى فهم، وأنْ يفهمَ شعبٌ جديدٌ وأرضٌ جديدة كلاهما الآخر، يستغرق زمناً طويلاً).

وقال في كلمته بمناسبة افتتاح المعرض الأول لجماعة بغداد للفن الحديث: (أنا والكاتب نريد أنْ نشارك كلَّ البشريَّة ما نريد أنْ نقوله). ويضيف: (ليس الفنُّ في عمل صورة للويس الرابع عشر، أو تمجيد سيف الدولة، أو رسم تفاحة، الفن أسمى من ذلك، الفن قطعة لموزارت، صفحة من موليير، قصيدة من المعري أو من الجواهري، لوحة كورنيكا، فهذه أشياء لخدمة البشريَّة).

ولهذا اطّلع جواد على الفن السومري والآشوري والإسلامي والأوروبي، لا بهدف خدمة صنعته وتطوير فنه وحسب، وإنَّما بحثاً عن الذوات المتحدة للجماعات. وكان استيعابه الواعي للتراث قد شكّل أحد أسباب توحّد (أناه) في (النحن)، الأمّة والإنسانيَّة، وأحد الأسباب الجوهريَّة في إبداعه الفني الذي انطلق من المحليَّة الى العالميَّة.

المرأة في حياة وأعمال جواد

الفنُّ نشاطٌ إنسانيٌّ وشكلٌ من أشكال الوعي الاجتماعي، ما يعني أنَّ النتاج الفني الذي أبدعه جواد هو انعكاسٌ لواقعٍ اجتماعي كان قد عاشه خلال مرحلة الأربعينيات والخمسينيات، وتجسيدٌ لواقع المرأة فيه.

ونشير الى أنَّ السمة المميزة للمجتمع العراقي في تلك الفترة هي التخلف، وهذا يعني أنَّ المرأة في المجتمع المتخلف، أمّاً كانت أو زوجة أو حبيبة، هي أكثر أفراده معاناة وقهراً واستلاباً، وأكثر عناصره تعرّضاً للتبخيس في وجودها، فحيثما وجد القهر والاستلاب والتبخيس والاضطهاد، يكون نصيب المرأة منها حصة الأسد.

والمرأة بالنسبة للفنان التشكيلي، هي أكثر المفردات استيعاباً للرموز. فهي: الكون، الأرض، الخصب، الخلود، الغذاء. وهي: الجمال، النبع، الحريَّة، السلام، والحاجات النفسيَّة التي تجلب المسرّة والمتعة. وقد تمثل المرأة رموزاً مناقضة تستقطبها مقولة: المرأة هي الشرّ الذي لا بُدَّ منه.

إنَّ تحليلنا لأعمال جواد المتعلقة بالمرأة، يقودنا الى تأشير ثلاثة نماذج أساسيَّة هي: المرأة الأم، المرأة المضطهدة، والمرأة في التجربة الذاتيَّة لجواد.

1. المرأة الأم

يميل جواد الى أنْ يرسمَ وينحتَ الأمَّ بشكلٍ دائري أو هلالي فيه انحناءة وانكسار واحتضان كما في تمثال الأم في منحوتة الشهيد (نصب الحريَّة) و(الأم في الزخارف الهلاليَّة).

في منحوتته (الأم) أروع تمثال نحته جواد للمرأة، جسّد فيه أنَّ روعة الأم لا تكمن في حنانها وعاطفتها ودفئها وقدسيتها فقط بل وانْ يتجسّد فيها أيضاً أروع جمالٍ للأنثى. وفيها علّق جواد هويَّة الأم بيدها اليمنى يتدلى منها خيطٌ يحملُ شكلاً بيضوياً هو رمز الطفولة. ومدّ في يدي الأم باستقامة تتناغم مع استقامة جسمها، وجعل منها شيئاً يشبه الأشجار ليمنح المشاهد جواً نفسياً عطراً وتصويراً جميلاً وكأنَّ الطفولة عصفورٌ ينعم في بستان.

2. المرأة المضطهدة

عاش جواد في فترة تاريخيَّة كان فيه الاقطاعيون والبرجوازيون يملكون كل شيء، بينما تعيش الجماهير المسحوقة حالة من التأخر والجهل والحرمان والقهر. ولأنَّ المرأة في مجتمع كهذا تتجسّد فيها كل أنواع الاستلابات والعذابات، فإنَّها تثير في المتلقي عواطف الشفقة والعزاء، عزاء المرأة في نفسها، وعزاء الرجل المسحوق المتجسّد في المرأة الأكثر انسحاقاً.

وتمثل (نساء في الانتظار) نساءً في المبغى أيام كانت في بغداد قبل إسقاط النظام الملكي (1958) أماكن معروفة، تعرض فيها النساء أجسادهنَّ لمستلبيها الذين اختزلوا المرأة الى جسد، والجسد الى وعاء للجنس.

3. المرأة في التجربة الذاتيَّة لجواد

هناك لوحتان من أجمل لوحات جواد المتعلقة بالمرأة، هما (القيلولة والسيدة وابن البستاني)، ويبدو أنَّ لهما علاقة بتجربة ذاتيَّة تدور حول قصة حب كان قد عاشها جواد أيام شبابه، وكتب عنها في مذكراته التي دونها بين عامي (1941 و1946)، وكان عمره حينذاك (22 الى 26) سنة. وتفيد مذكراته بأنَّ جواد كانت له علاقة حب بفتاة عراقيَّة ارستقراطيَّة، وأخرى بامرأة بولونيَّة لجأت مع بولونيين الى العراق خلال الحرب العالميَّة الثانية.

إنَّ استقراء مذكراته يقود الى أنَّ الموضوع الذي يستقطب اهتمام جواد في المرأة هو (الجسد) ولكن ليس في المضمون الذي تجسده قرويتان، وهو عملٌ نحاسيٌّ مطروقٌ يمثل قرويتين تحملان سلتين وقد صيغ جسد المرأة القرويَّة على شكل دلّة عربيَّة تعبيراً عن ذوق العربي في الجسد المكتنز للمرأة، وإشارة لهويته التي كان يفاخر بها كونه صاحب الدلات والزوجات الكثيرات.

يصف جواد فتاته الارستقراطيَّة هكذا: (ذهبت لترتدي ثوباً جديداً، وعندما دخلت كدت انصعق، فلقد ظهرت فيه بصورة من أفظع الصور الجماليَّة والفتنة. وفي تلك اللحظة، كدت أذوب، كدت أبكي، إنَّ هذه القطعة من القماش الإلهيَّة الرائعة التي فصلتها أيادي الجنة كانت على بدنها العاري تماماً).

وبعد أنْ قطعت فتاته الارستقراطية صلتها به وأقام علاقة جديدة بالجديدة البولونيَّة، فإنَّه كتب عنها الكثير بمذكراته (تأملات روحي) يصف مفاتن جسدها أيضاً، نقتطف عبارة واحدة: (كان ثدياها بارزين بشكلٍ مثيرٍ، وقدماها حافيتين، ورأيت لأول مرّة ساقيها وكانتا عاريتين، لقد كان لونهما جذاباً ومهيجاً...) المفردات ذاتها للموضوع عينه. صحيح أنَّ جواد كان يومها شاباً عشرينياً، لكنَّ جمال ما يصفه من مشاعر، تعداه من التعبير بالكلام الى التعبير بالرسم. فلقد ظهر ذلك الثوب الشفّاف على جسد حبيبته الأرستقراطيَّة بحالة من الإغراء في لوحته (القيلولة). والجميل أيضاً أنَّه رسم قطة بعينين مفتوحتين على سعتيهما قرب قدميها، قد تكون رمزاً الى أنَّ المرأة هي كالقطة.. أليفة، لكنها نفورة في الوقت نفسه.

أما (السيدة وابن البستاني) فهي الأخرى تعبيرٌ عن الكبت الجنسي. السيدة على ارجوحتها ومستسلمة، وابن البستاني يمسك بيده خرطوم ماء، يمرُّ بالسيدة ويلتف، وقد يشير الى رمزٍ جنسي. والجو صيف، وقد يرمز للعطش الجنسي، والديكور الأعلى للأرجوحة التي تنام عليها السيدة، رسم بشكل سياج مدبب مقلوب باتجاه السيدة يرمز الى القيود الاجتماعيَّة.

واللوحة هي في موضوعها تحليلٌ طريفٌ لعلاقة إنسانيَّة بين رجل وأمرأة، كلاهما يشتهي الآخر، وما بينهما المجتمع بكل قيوده، صيغت بفكاهة تثير ابتسامة خفيفة لكنها غاية في التأثير.

المؤسف، أنَّ جواد رحل مبكراً بعمر 42 عاماً في (23 كانون الثاني 1961) بسبب نوبة قلبيَّة ولم يفرح برؤية افتتاح نصبه في (16 تموز 1961) نصب التحرير الذي خلده في قلب بغداد وقلوب العراقيين.

*مؤسس ورئيس الجمعيَّة

النفسيَّة العراقيَّة