عن الترجمة النسويَّة لروايات عراقيَّة

جودت جالي

إن الذاكرة التحتية العراقية، وقد مرت بأزمنة التسلط السياسي والاجتماعي والحروب، تجد تعبيرا خاصا عنها في أعمال الأديبات العراقيات، والواقع أن المرأة هنا هي الذاكرة التحتية جسدا وعقلا. لقد كيفت هذه الظروف الخطابَ، ضمن محددات ومحرمات معينة، بحيث أن المغيّب من هذا الخطاب، وهو نسوي بالضرورة، يحظى بحقه في العلن عند التأليف في المنفى، وفي حالة الترجمة لنص مكتوب ومنشور سابقا، إذا لعبت المؤلفة دورا فيها، قد يتشكل لدينا نص آخر أجريت عليه تغييرات تتراوح بين التغيير الأسلوبي وصولا إلى التغيير الوقائعي بحيث تُذكر ولو عن طريق لمحات سريعة أشياء لم تُقل في النسخة الأولى.

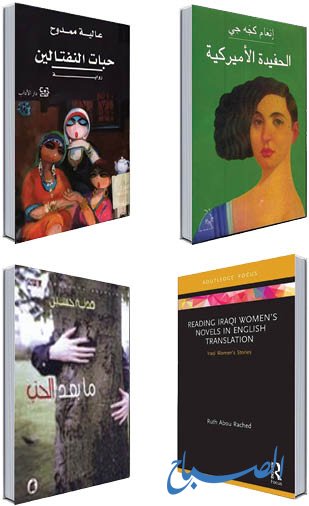

هذا هو الإطار العام المفترض عندي كقارئ من منطوق ما جاء في تصدير كتاب (قراءة روايات النساء العراقيات بالترجمة الإنكليزية) باللغة الإنكليزية، للباحثة روث أبو راشد، والذي تتناول فيه “كيفية التوسيط”، (الإيصال إلى المتلقي)، للروايات التي كتبتها كاتبات عراقيات ثم لعب بعضهن دورا في ترجمتها إلى الإنكليزية، أو بشكل ما، يشبه “إعادة كتابة باللغة الإنكليزية”، وقد تناولت لهذا الغرض ست روايات، هي للكاتبات سميرة المانع وديزي الأمير وأنعام كجه جي وبتول الخضيري وعالية ممدوح وهدية حسين، وأعمالا أخرى تُرجمت خارج الأطر التقليدية التي تتطلب التقيد بالنصوص الأصلية، علما أنها ذكرت أيضا في العديد من المواضع الكثير من الأسماء لكاتبات أخريات وكتاب آخرين من العراق مقيمين في الخارج، مع شهادات وأعمال عن العمل الإبداعي تحت الظروف السياسية والاجتماعية العراقية.

على كل حال، ما يتوجب الإشارة إليه أن الباحثة قالت إن ديزي الأمير كانت من بين أوائل النساء العراقيات اللواتي طبعن قصصهن في بيروت، وأنعام كجه جي اشتغلت تواريخ بديلة بوصفها “تميمة للذاكرة”، أما بتول الخضيري فقد وضعت بكتابتها الإبداعية أرشيفا “صوريا” أدبيا عن العراق، وتحدت عالية ممدوح لعقودٍ السلطة البطريركية اللغوية انطلاقا من توظيفها التجديدي للغة العربية، بينما تكتب هدية حسين لتظهر جمال العراق في الوقت الذي تعبر فيه عن الخوف، خصوصا خوف المواطن العراقي العادي الذي “ صار يخاف من زلة اللسان أكثر مما يخاف من التورط بعمل”.

إن ديزي الأمير وسميرة المانع، وفقا لوصف روث أبو راشد، من الجيل الأول لكاتبات القصة العراقيات، وقد عاشتا منذ فترة طويلة في الخارج، ومع ذلك فإن كلتيهما كتبتا القصة منذ الستينيات للتعبير عن الحياة اليومية في العراق وهما خارجه، حتى عن الحرب العراقية-الإيرانية كما في رواية (حبل السرة) 1990 لسميرة المانع كمعايشة للحرب قبل الشتات العراقي، وحياة امرأة عراقية في بيروت خلال الحرب الأهلية معبرا عنها في المجموعة القصصية (على لائحة الانتظار) 1988 لديزي الأمير، وكلا الكتابين خضع انتقالهما من العربي إلى الإنكليزي عند روث أبو راشد إلى دراسة منظور الترجمة النسوية وحضور “الغريب” في هذه الترجمة في سياق الكتابة القصصية للمرأة العراقية، فالنصوص المكتوبة في الوطن تخضع لجدلية “الغريب” و”المألوف”، إذ إن الكاتب عموما ينحو إلى الغرابة في النص لمحو الحدود بين الفردي والجمعي والخيالي والواقعي، كوسيلة لمقاومة اشتراطات الرقابة في سياقات قد تستثمر الخيال العلمي والواقعية السحرية والرمزية والمجاز.

تصور (حبل السرة) انعكاس الحرب في الوطن على العراقيين، من منظور امرأتين هما عفاف في لبنان ومديحة في لندن، وما ترويانه من قصص عن علاقة العراقيين بوطنهم برغم كل شيء، وعن الخوف المسيطر عليهم من السلطة هناك بحيث أنهم وهم في بلد آخر يفتقدون إلى الثقة بعضهم ببعض، سواء في لبنان أو لندن. جرت الترجمة بأن تقرأ المؤلفة النص باللغة الإنكليزية (يعني المعنى) لمترجم إنكليزي، وهو ينشئ بلغته، وكملاحظة مني، كان لا بد، حتى بهذه الطريقة، من أن تحدث تغييرات كثيرة بلاغية وأسلوبية. تأتي مديحة على ذكر “أوضاع عامة” لم تعط توضيحا لها تجبرها على التحفظ والتكتم في حديث مع رجل عراقي، ويكون هذا التعبير في آخر الفقرة. في النص الأصلي تتبع هذه الفقرة فقرة محذوفة في الترجمة على شكل قَطْع، وتتساءل الباحثة هل هذا قطع متعمد من الكاتبة لدفع القارئ إلى التفكير في هذه “الأوضاع العامة”، أم هو من المترجم أم الناشر(؟).

إن (على لائحة الانتظار)1988 لديزي الأمير، مجموعة من القصص كل منها عن امرأة تعاني الاغتراب، وثيمتها المركزية هي الانتقال، فكل امرأة تتنقل بين بيروت وبغداد وأحيانا تتوقف في مدن غير مسماة. تحدثنا الباحثة، كما تفعل عند حديثها عن الكتب الأخرى ومؤلفاتها، عن الثيمة والظروف التاريخية التي تمت الكتابة فيها ومعلومات عن طباعة الكتاب، المجموعة القصصية التي تشكل بتشابه ثيماتها ومعاناة شخصياتها فصول رواية غير أنها غير مترابطة سرديا.

عند انتقالنا إلى رواية (الحفيدة الأميركية) 2008 لأنعام كجه جي، لا تختلف طبيعة التناول. الرواية تمت ترجمتها مرتين، الترجمة الأولى بقلم نريمان يوسف، والثانية وليام هتشنز الذي ترجمها على الإنترنيت عن نص فرنسي . وقد أجرت الباحثة نقدا مقارنا لاقتباسات عبارات مختارة من النص العربي والنصين الإنكليزيين والنص الفرنسي، للاختلافات في الصياغة وما ينتج عنها بلاغيا، مع التركيز على ترجمة نريمان يوسف، وملاحظة تجنب هتشنز للمجازات ذات المعنى السياسي الصادم (مثل تشبيه الطائرة الأميركية الحربية بالكوسج)، والتعبير غير اللائق (مثل قول البطلة إنها صعدت الطائرة من (.....) وتعني من الفتحة الخلفية) واستبدالها بتعابير عادية.

صحيح أن دراسة الباحثة، من بين جوانب عديدة، مقارنة بين أمثلة مختارة من نسختين أو ثلاث للنص، إلا أنها أيضا ركزت في دراستها على تطبيق منظورين هما الباراتيكست والباراترانسليشن، وهما مصطلحان راجا مؤخرا، لا يتعلقان بالنص قدر تعلق المصطلح الأول بالظروف المحيطة بالكتابة والمصطلح الثاني بالترجمة، وما تتوفر عنهما من معلومات في ما يخص المؤلف والمترجم والناشر وغير ذلك، إضافة الى معلومات الإهداء والمقدَّمة والهوامش المرافقة للنص، وقد طبقتهما في دراستها باستفاضة وتفصيل دقيق.

إن الحديث عن رواية (كم بدت السماء قريبة) 1999 لبتول الخضيري، وفق السياق البحثي للدراسة، الباراتيكست والباراترانسليشن، يتمتع بخصوصية معينة. تقدم بتول الخضيري النسخة الإنكليزية بوصف روايتها بأنها نتاج عمليات تعاونية عبر عدة لغات ووسائط ومواقع، فقد قام أحد أعمامها بترجمتها ودققها عم آخر و” صقلتها” محررة دار النشر.....، وتقول روث أبو راشد إنها تناولت الرواية من منظور جندري الطبقية و” استكشفت كيف أن المحادثات المختلفة عن الطبقة (عبر ما يسمى “أيام الخير”) تحوك خيوط الرواية عبر لغاتها الثلاث”.

تتناول روث أبو راشد رواية (حبات النفتالين) 1986 لعالية ممدوح، ورواية (ما بعد الحب) 2003 لهدية حسين، بوصفهما مثالين على كيفية سعي الكاتبات العراقيات إلى أن يعدن كتابة ديناميكية المواجهة في العراق، مستندة، ضمن قراءة أدب المرأة العراقية تحت الحرب والصراع عبر مختلف الأزمنة والأماكن، إلى “نظرية الترجمات النسوية” للمواجهات والتوترات من خلال ما تدعوه الباحثة جماليات التوسيط، أو ما جرى التعبير عنه بوصفه قصة مزينة بألوان الشعر والأغنية والواقعية السحرية والذاكرة والفكاهة السياسية المجندرة، قصة ذكريات وترابطات مختلفة للثقافة العراقية مع كل استدارة.

نقتصر على ما جاء في الكتاب بخصوص الكاتبات الست، والأعمال الستة المذكورة، بإيجاز برغم أهميته، وهو لا غنى عنه بحكم المعلومات عن الكاتبات والكتاب الوارد ذكرهم فيه، كما أن جهد الباحثة لا يمكن الاستهانة به في التعريف بمبدعات عراقيات في الأوساط الثقافية الأجنبية. لكننا لابد لنا من ملاحظة أننا لم نتبين، باستثناء أمثلة لعبارات يمكن إحصاؤها بسهولة وفي بعض المواضع، ما يمكننا من الجزم بأن ترجمة جعلت رواية، كلها أو جزءا معتبرا منها، خضعت “لإعادة كتابة بلغة أخرى” بما يعنيه هذا من تغييرات سردية ووقائعية ورسم مختلف لشخصية ما، والواقع أني، بعد انتهائي من قراءة الكتاب، تمنيت لو أن الباحثة تناولت عددا أقل من النصوص، بحيث تستطيع الباحثة أن تعطي مجالا أوسع للمقارنة بين كل نص وترجمته (أو ترجماته)، لرؤية أوضح لما شبهته الباحثة بكتابة نص جديد بلغة أخرى وبدلالة مقارنة النصين، إضافة إلى الاختلافات المعتادة في الترجمة في الأسلوب بنفس المعنى أو بمعنى مختلف.

******

الكتاب:

Reading Iraqi Women’s Novels in English Translation

Iraqi Women’s Stories

Ruth Abou Rached. 2021