قفص {وحوش} الفن الضارية

جمال العتابي

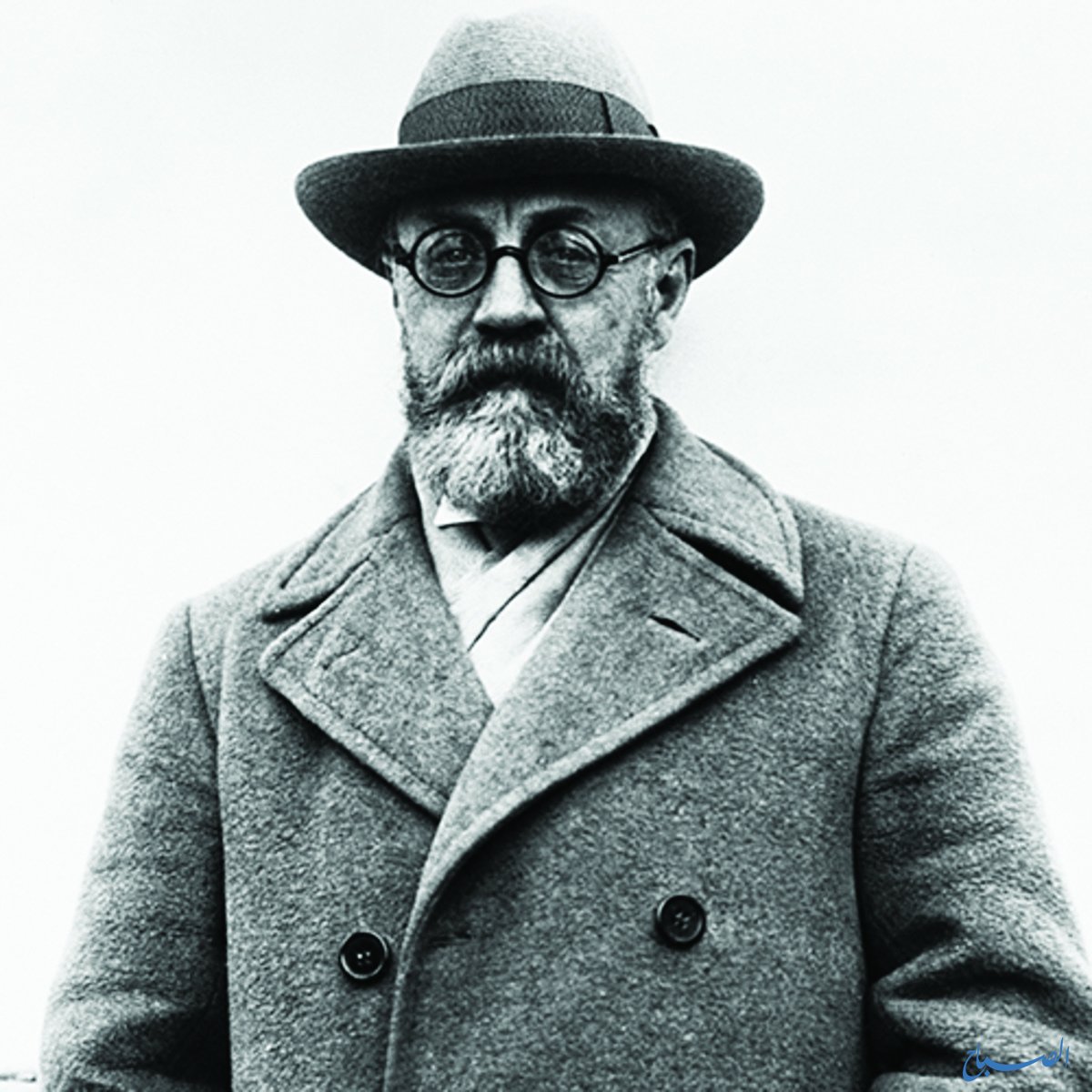

في خريف عام 1905 اجتمع اثنا عشر فناناً حول الرسام العالمي هنري ماتيس وعرضوا أعمالهم الفنية معاً، فأثارت ألوانهم ضجّة شديدة وصدمة للأوساط الفنية والجمهور.

وعادوا يعرضون في العام التالي في "معرض المستقلين"، وعندما لمح أحد النقاد تمثالاً جذاباً من البرونز وسط القاعة الزاخرة بالألوان الصاخبة التي حفلت بها لوحات أولئك الذين كانوا لا يزالون يسمّون بـ "الهلاميين" صاح قائلاً: "دوناتيللو بين الوحوش"، وسميت القاعة التي عرضوا فيها لوحاتهم العارمة بـ " قفص الوحوش الضارية"، وهكذا لصقت بهم تسمية "الوحوش"، وواضح من ذلك أن هذه التسمية ليس لها أصل علمي، ولا تدلّ على المسمّى إلا دلالة سطحية، لكن هذا لم يمنع من تداول التسمية في لغة النقاد.

خالف رسامو هذا التيار قواعد الرسم الأساسية (الضوء والظل)، مستخدمين أسلوباً يعتمد اللون بشكل أساس، فأنتج الرسامون أعمالا تعبّر عن الخوف والرعب، من هنا جاءت التسمية لتتحول (الوحشية) إلى مدرسة واسعة الانتشار منذ مطلع القرن العشرين، تعتمد صخب الألوان والحركة، أما الشكل فهو عفوي طفولي مبسّط.

كما منحت الفنان حرية أوسع في الرسم واللون، في التنافر والتشكيلات الصارخة، معبّرة عن الانفعالات والأحاسيس الأكثر توتراً.

الحركة ارتبطت بمفاهيم التجريب والتحرر من القيود التقليدية في فنون الرسم واستخدامها المكثف للألوان الزاهية والدراماتيكية.

يعد هنري ماتيس أبرز رواد (الوحشية)، وتفوق على أقرانه في منقوشاته وزجاجياته وتدرجاته الواسعة من الألوان المنتظمة.

وانضم إلى جانبه الفنانون الفرنسيون (جورج رو)، واندريه ديران، وراؤول دوفي، فضلاً عن موريس فلامينيك (1876 - 1958).

لعل "موريس فلامنيك" أكثر أولئك الوحوش ضراوة وشراسة.

ما من أحد كانت له حيويته وقوته العضلية وحماسته وبوهيميته، كان يكره كل حجر وقيد، ويعشق الهواء الطلق والسرعة الفائقة والأغاني العاطفية والرسوم البدائية والمنحوتات الزنجية والرحلات الخلوية والمشي والسباحة والزوارق الشراعية والرياضة.

يبدو فلامينك أسعد إنسان على وجه الأرض على الرغم من فقره وخواء جيبه، كان يكفيه أن يرقب البواخر الصغيرة تمخر عباب نهر السين مخلفة وراءها تموجات تتلألأ بالألوان، كان طريفاً منظر ذلك العملاق البشوش الضحوك بحماسته الصاخبة وشغفه بالنكات الشعبية وتفسيره الوجداني للحقيقة الواقعية – يقذف على لوحاته بالأشكال الهوجاء والألوان الصاخبة المنبثقة طرية من أنابيبها، الأصفر العزيز على فان كوخ، والقرمزي، والأزرق القاني، والأخضر الفيروزي، والأبيض الصافي. كان أسلوبه مثل شخصيته، صاخباً، عنيفاً.

ولد موريس في الرابع من آب عام 1876، كان أبوه حائك ثياب ترك الأبرة ليمسك الكمان ويتخذه مورد رزقه، وشبّ الابن يعزف الكمان بدوره في المقاهي والحانات والمسارح الصغيرة .

احترف رياضة سباق الدراجات، فما كان الكمان يكفي لإقامة أود أسرته، على أن قلبه ما لبث أن انشغل بحب جديد.

لم يفكر فلامينك في مذاهب الفن قط، بل أراد أن يحرق بألوانه الحمراء والقرمزية مدارس الفن جميعها، فما كان همّه إلا أن يترجم أحاسيسه بفرشاة من دون أن يكترث بما رسم من قبل، كان يفخر بأن قدمه لم تطأ "اللوفر"، وهو يردد: الحياة هي أنا، وعلى كل جيل أن يبدأ كل شيء في الفن من جديد.

تعرّف فلامينك على ماتيس في معرض للفنان فان كوخ. كان ماتيس حينذاك يرى أن لا يكون اللون مطيّة للعواطف، ويؤمن بأن على الفنان أن يكبح جماح الغريزة؛ إنها شجرة يجب أن تُقلّم أغصانها لتنمو وتزدهر، وفي هذا يختلف عن فلامينك الذي يرسم كما يغرّد العصفور، كان يرسم بكل جوارحه من دون أن يكترث بالأساليب والمناهج، لأن الفن برأيه غريزة قبل كل شيء.

لم يكن الرسم بالنسبة لفلامينك تجربة جمالية، بل كان فورة دماغ وأحشاء، كان همجياً يعبّر عن غريزة بلا منهج، وحقيقة ليست فنية بقدر ماهي إنسانية.

لقد أراد أن يعرفه الجميع من خلال لوحاته بكل خصاله وفضائله، بكل مثالبه وعيوبه. تبدو أغصان بعض أشجاره كألسنة من ذهب تهزّها الريح، تنال منها وتمزقها إربا إربا.

والجذوع قد قُدّت من اللون القرمزي المنصهر أو من الأحمر المائل للقتامة، تتخللها لمسات من الألوان الخضراء والزرقاء العاصفة، وتبدو الطرقات والدروب في لوحاته كما لو كانت جذوات استعرت بنفحات ريح لا تخمد ولا تنطفئ.

فلامينك يكتفي في الأحوال العادية بأن يعلّي من إيقاعات ألوانه متجاوزاً ما يعرض له منها في الطبيعة، فيضع الأحمر مكان البني، والأزرق مكان الرصاصي، أما الظلّ فهو يشير إليه تارة بلمسة باردة، وتارة أخرى بلمسة ساخنة أكثر قتامة من اللون الذي لوّن به الجزء المضيء، كما يحدث أحياناَ أن يحذف الظلال تماماً.

فن فلامينك أكثر خشونة وشراسة وبدائية بالمقارنة مع فن زميله ماتيس، إنه يصرخ أكثر مما يشدو ويغني، يثير الإعجاب كما لو كانت ألوانه تخرج من أنابيبها كأصابع الديناميت.

في عام 1907 رسم آخر لوحاته الوحشية وازداد اقتراباً من الرفيق الحزين سيزان، عبّر عن ذلك بالقول: " ما عدت قادراً على أن أضرب ضربات أعنف"، كانت الوحشية بالنسبة إليه أغنية، أغنية صاخبة حقاً.

بعد هذا التاريخ زاد اهتمامه بالعمق والبعد الثالث، وأضفى مزيداً من التماسك على الكتل، محيطاً إياها بخطوط خارجية مقتفياً أثر سيزان، أحبّ الريف واستقر به المقام منذ عام 1925، كان أكثر تمسكاً بالبحر، يغرقه مشهده في لجّة من الكرب العميق، يملؤه رعباً، ويحسّ أمامه بالضعف والعجز والهوان، ما كان يغرّه سكونه الخدّاع، ذلك ما تعبّر عنه أعماله عن البحر.

إزاء هذا النموذج من (الوحشيين)، تنبغي الإشارة إلى أساس هذا الأسلوب بدءاً باللون: هؤلاء انشغلوا بدفع اللون إلى بلوغ أقصى إمكاناته، كانت الألوان في اللوحات مشبعة بشكل غير تقليدي، بدت وكأنها مشتقة من الطبيعة، لكنها معززة بالحدّة والانفعال.

كانوا يفضلون الإيقاعات التي تتصادم وتصدم. الطبيعة في نظر الانطباعيين أضواء، أما في نظر الوحشيين فهي ألوان، اللون الوحشي مغامرة خارجية تتمثل في اكتشاف آفاق لونية أبعد، وارتقاء قمم في الإيقاعات اللونية لم يبلغها أحد من قبل، لا ديلاكروا ولا الانطباعيون

أنفسهم.

أما الشكل فلم تتماد الوحشية إلى حد تفتيت الشكل بالقدر الذي تمادى فيه التكعيبيون، الأشكال غير محددة بخطوط خارجية، بل إن ما يحدد الشكل إنما هو اللون المجاور أو المحيط به، هذه الرغبة جعلتهم يرفضون الاعتداد بالتدرج الضوئي أيضاً، لقد أوغلوا في اعتبار اللوحة عالماً مستقلاً يظل في علاقات مع الواقع المرئي، إلا أنه ليس انعكاساً له، فالرسام الوحشي لا يرى في الطبيعة نموذجاً له، بل نقطة انطلاق فحسب، وهو لا يكترث بالأشياء قدر اكتراثه بالإحساس الذي لا تتأثر به عيناه فحسب، بل كيانه كله، ينقله إلى لوحته بلغة اللون الخالص.

وللتمييز بينها وبين التعبيرية فإنها توصف كحركة سطوح خارجية، بينما تختلف الأخيرة بمضمونها الإنساني أو في الأقل ذات ومضة إنسانية، والفنان التعبيري يفرغ مكنونات صدره وخلجات روحه في اللوحة.

على الرغم من أن الحركة لم تستمر طويلاً، إلا أن تأثيراتها كانت عميقة في الفن الحديث، وربما كانت العمارة أحد الميادين التي نالها هذا التأثير في مرحلة سميت بـ ( المتوحشة )، بلغت ذروتها في الستينيات من القرن الماضي، وارتبطت بمشاعر القسوة والتقشف والكآبة، وطرحت في ذات الوقت العديد من التساؤلات حول قيم الحقيقة والصدق في العمارة بعد الحرب العالمية

الثانية.