بواكير الكتابة في المعقول بمدرسة النجف

د. عبد الجبار الرفاعي

نتناول في سلسلة مقالات مكاسب وثغرات دراسة الفلسفة والعرفان وعلم الكلام في مدرسة النجف، وهذه مقالة تمهيدية تتحدث عن نشأة مدرسة النجف الدينية، وإشارة إلى بواكير الكتابة في المعقول بمدرسة النجف الدينية.

نشأت مدرسة النجف الدينية بهجرة محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي اليها من بغداد سنة 448هـ/ 1056م، وتدشينه لمدرسة لعلوم الدين بمعية مجموعة من تلامذته، ثم واصل المهمة فيها بعد وفاة الشيخ الطوسي سنة 461هـ/ 1068م، ولده الحسن بن محمد بن الحسن المعروف بأبي علي الطوسي، وبعد وفاته سنة 515هـ/ 1121م، نهض بوظيفة إدارتها والتدريس فيها ابنه ابو الحسن محمد الطوسي، وظل قيّمًا على هذه الحاضرة العلمية حتى وفاته سنة 540هـ/ 1145م. لبثت مدرسة النجف ما يقارب القرن من الزمان، انتظمت فيها عدة أجيال من التلامذة في حلقات الدرس، وأضحت منطلقا لتأسيس مدارس جديدة لعلوم الدين عند الشيعة الامامية في الحقبة التالية، كانت أبرزها مدرسة الحلة التي أشاد قواعدها محمد بن ادريس الحلي صاحب كتاب السرائر، المولود سنة 453هـ/ 1061م، والمنتسب إلى الشيخ الطوسي من جهة الأم.

لا يمكن الجزم أن مدرسة النجف توقفت تمامًا في العصر اللاحق للشيخ الطوسي وولده وحفيده، لوجود إشارات في بعض الكتب المؤلفة آنذاك من كتب التراجم وغيرها تنص على تحرير بعض إجازات الرواية في المشهد الغروي، مما يدلل على امتداد الحركة العلمية في مدرسة النجف، وإن كانت بصورة ضيقة. ونشير إلى أن هذه الإجازات ربما كتبت في المشهد الغروي تبركًا لزائرين وليس لشيوخ مقيمين بالنجف، فقد تعرضت مدرسة النجف لانكماش وضمور بالتدريج، اضمحل التعليم الديني فيها عدة قرون. ظلت الدراسة في مدرسة النجف على الدوام تضفي على الدارس منزلة سامية، وتمنحه ميزة خاصة، لا تتوافر لأقرانه المتعلمين في حواضر دينية سواها. لذلك كانت هذه المدرسة الدينية مركزا لاستقطاب وجذب طلاب المعارف الدينية على مر العصور، وأمست مدرستها الأعرق في تاريخ التعليم الديني عند الشيعة الإمامية، والمدرسة الأم التي انبثقت عنها معظم حواضر التعليم الديني فيما بعد، مثل المدارس الدينية في الحلة وحلب وجبل عامل واصفهان والبحرين وكربلاء وسامراء والكاظمية وطهران وقم ومشهد وغيرها. عندما نراجع تراجم مؤسسي هذه المدارس الدينية وأساتذتها نجدهم في الأعم الأغلب اما تخرجوا في مدرسة النجف أو تتلمذوا على دارسين فيها. ومع ان تلك المدارس نشأت وازدهرت في فترة زمنية محددة؛ لكنها اندثرت أو ذبلت وانحسرت، وباتت هامشية، ما خلا مدرسة النجف، التي وان انكمشت منذ مطلع القرن السابع الهجري، إلا انها استعادت دورها في أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، على يد السيد مهدي بحر العلوم (ت 1212هـ/ 1797م)، والشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1227هـ/1813م)؛ فقد هاجر هذان الفقيهان إليها من كربلاء، بعد أن شهدت مدرسة كربلاء عصرها الذهبي، برعاية استاذهما الوحيد البهبهاني. ومنذ ذلك الحين تواصلت سلسلة التعليم الديني في النجف ولم تنقطع إلى اليوم، واستمرت هذه المدرسة ترفد المدارس الدينية في ايران ومختلف البلاد الشيعية بالفقهاء والخطباء والوعاظ والمبلغين.

استمدت النجف مكانتها المقدسة من مثوى الامام علي (ع)، وبمرور الزمان عزز وجود مدرسة النجف واستمرارها لمدة طويلة من تلك المكانة، ذلك أن الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة والعرفاء وذوي التجارب الروحية العميقة، هم العناصر المكونة لمدرسة النجف، وعادة ما يتعاطى معهم الناس باعتبارهم المرجعية الروحية والفقهية، وهم الذين يستأثرون بالممتلكات الرمزية، مضافا إلى اعتقاد كثير من اتباعهم بأنهم القادرون دون سواهم على انتاج الفقه والفكر الديني.

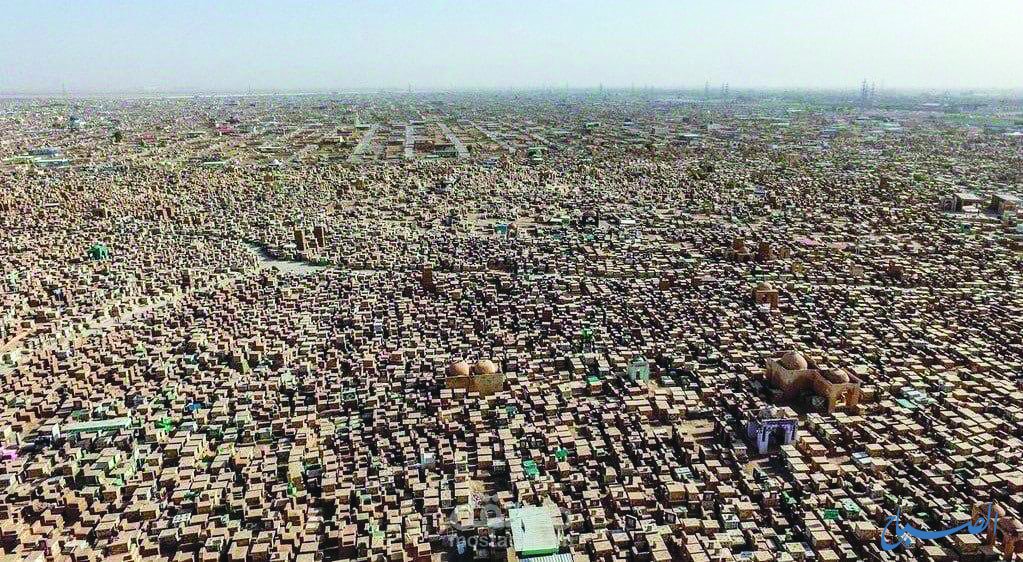

كما أضفى وجود مقبرة النجف، ومثوى الكثير من الأولياء والفقهاء والعرفاء والشخصيات المؤثرة في التاريخ الشيعي على مر العصور، مزيدًا من اتساع الحقل الروحي للنجف، واغتنائه على الدوام بازدياد المراقد والقبور، واحتضانها لرفات المشاهير والأعلام وغيرهم. واشتهرت هذه المقبرة باسم "مقبرة وادي السلام"، وهي تسمية مشتقة من مشاعر الشيعة، ومعبرة عن احساسهم بالأمن والسكينة والطمأنينة والمغفرة والرضوان للمدفونين فيها. وتعمق المجال الرمزي للنجف تبعًا لاتساع هذه المقبرة، وصياغة المتخيل الشيعي لمعتقد يجذّر ميراث النجف ويتوغل فيه إلى فجر النبوات، فيدمج به ويحمّله مزيدًا من الرموز الروحية، عندما يمتد به إلى ماض مقدس سحيق، يوصله بكوكبة من النبوات الأولى في التاريخ البشري. أمسي في ضوء هذا المتخيل الأنبياء آدم ونوح وهود وصالح من المدفونين في مقبرة النجف.

انطلاقا من ضريح الإمام علي، الذي أصبح مركزًا، تمدد الفضاء الرمزي والروحي للمدينة؛ فاستوعب المساجد، والحسينيات، والمدارس الدينية، والمؤسسات الخيرية، والمكتبات، وغيرها، وهي بمجموعها دعمت ورسخت قدسية النجف وتسامت بمكانتها الروحية.كل ذلك خلع على المكان قدسية خاصة، وتبعا له تسامت منزلة مدرسة النجف، وتنامت السلطة الروحية للفقهاء، وانقادت لهم مختلف طبقات الشيعة، وتجذرت علاقتهم بالأسواق والتجار ورجال الأعمال وملاك الأراضي، مضافا إلى الحرفيين والعمال والفلاحين، الذين منحوهم ولاءً غير مشروط، وأضحى السلاطين والملوك يراقبون ردود أفعال المراجع والفقهاء، قبل اتخاذ أي قرار أو موقف سياسي، من شأنه أن يحدث ردود أفعال مناهضة، وغالبًا ما تلجأ السلطة في بلاد الشيعة لتدابير احترازية قبل أن يصدر عنها أي قرار، أو موقف هام خشية إثارة غضب النجف.

في إطار السياقات الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للتاريخ الشيعي، استأثرت المرجعية الدينية في النجف بمكانة خاصة في الوجدان الشعبي الشيعي، لا تماثلها مكانة أية مؤسسة من مؤسسات المجتمع أو السلطة، كما لا تضاهيها منزلة أحد من رجال السلطة، أو الوجهاء، أو أعلام الفكر والأدب والفن، مما أتاح للمرجعية امكانات واسعة لمراقبة الحياة السياسية ونمط سلوك السلطة، والتدخل في اللحظات الحرجة، والقدرة على إحداث منعطفات تعمل على توجيه المسارات السياسية، أو تعيد تشكيلها، أو تجهضها وتطيح بها.

وفي كل مرة يكون القول الفصل للمرجعية الدينية، التي تخلخل المعادلات السياسية وتطلق فتاواها موجًا جماهيريًا مدويًا، يعصف بقرارات السلطة، وتتبدى لنا السطوة الروحية للمرجعية، وقدرتها المدهشة على اختراق السلطة السياسية، وتقويض قراراتها ومواقفها في الظروف الحرجة في القرنين الأخيرين، فعندما نعود إلى التاريخ القريب تواجهنا سلسلة من المواقف الصراعية الحادة للسلطة.كان لمدرسة النجف والمرجعية الدينية المنبثقة عنها دور حاسم في ذلك؛ كما صارت للمرجعيات المولودة في النجف مكانة مركزية، وان غادرتها إلى منطقة أخرى، وأمست تمتلك رأسمالًا روحيًا استثنائيًا، بل إن المرجعيات المهاجرة اليها، يتعزز رصيدها الروحي، من خلال قدرتها على التعبئة الشعبية في مختلف بلدان الشيعة.

استطاعت مدرسة النجف الامتداد والإتساع في تأثيرها لمختلف المجالات الرمزية والروحية والمعرفية في ايران وغيرها، فمثلا تمت صياغة مفاهيم ورؤى ومقولات المشروعية السياسية والدستور والحكومة والسلطة والدولة في مدرسة النجف، منذ "تنبيه الملة وتنزيه الأمة" للميرزا محمد حسين النائيني، وجداليات المشروطة في مدرسة النجف في العقد الأول من القرن العشرين.

دشن الشيخ الطوسي عهد مدرسة النجف بالتدريس والتأليف، فكانت لحظة وصوله النجف هي الحد الذي يعيّن بداية تاريخ الدراسة للمعارف الإسلامية، تلك البداية التي بدأ بها الانفتاح على التدريس والتأليف في المعقول وأعني علم الكلام، وهو ما نراه في الآثار الكلامية العديدة التي تركها لنا، فضلًا عن اعتماده أدوات المنطق وآليات الاستدلال في مؤلفاته الأصولية والفقهية. ألفَّ في علم الكلام، وهي: "أصول العقائد"، ذكره في كتابه الفهرست (ص161)، معبرًا عنه بقولـه: "كتاب في الأصول كبير، خرج منه الكلام في التوحيد وبعض الكلام في العدل"، "الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد": وهو فيما يجب على العباد من أصول العقائد والعبادات الشرعية على وجه الاختصار، "تلخيص الشافي في الإمامة": أصله لأستاذه الشريف المرتضى علم الهدى، وقد قام بتلخيصه، "تمهيد الأصول": وهو شرح لكتاب "جمل العلم والعمل" لأستاذه الشريف المرتضى، لم يخرج منه إلا ما يتعلق بالأصول، كما أشار إليه في الفهرست (ص161). "رياضة العقول": وهو شرح لكتابه "مقدمة في المدخل إلى علم الكلام"، كما أشار هو إلى ذلك في الفهرست (ص161)، "كتاب ما لا يسع المكلف الإخلال به"، "ما يعلل وما لا يعلل"، "المسائل في الفرق بين النبي والإمام"، "المسائل الرازية في الوعيد"، "المفصح في الإمامة"، "مقدمة في المدخل إلى علم الكلام". هذا ما وقفنا عليه من التراث الكلامي للشيخ الطوسي، وهو تراث ليس بقليل، لا سيما إذا وضعناه بمحاذاة آثاره المتنوعة في مختلف المعارف الإسلامية.

في الحلقة التالية نتحدث عن بواكير دراسة العرفان في مدرسة النجف.