النقد الأدبي: ممارسة تَتَعدد.. خطاب يَتَمرد

د. نادية هناوي

منذ أن عرف الإنسان فنون الأدب، كان النقد جزءا من هذه المعرفة. وأول الذين مارسوه هم الشعراء والخطباء، ومن بعدهم رواة الشعر، فهوميروس مثلا كان ينقد شعره، وكانت له مجموعة رواة رابسوديين مهمتهم الترويج لأشعاره وشرحها في حدود التذوق الفطري. وما أن أخذ الفلاسفة الإغريق يتأملون ظواهر الحياة حتى وجدوا في الشعر جماليات تستحق النظر، فمارسوا النقد مرتفعين به من كونه انطباعات فطرية إلى أن يكون ممارسة منطقية وبحسب المدرستين السفسطائية والرواقية ثم المشائية.

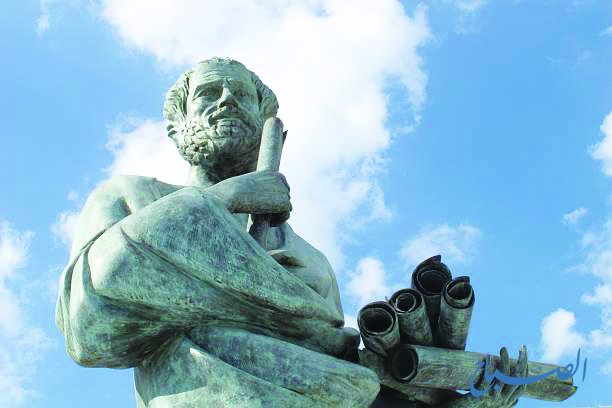

ومنذ ذلك الزمان والنقد الأدبي رهين الفلسفة. وأقدم المدونات النقدية كتبها فلاسفة، وفيها وضعوا رؤاهم. وأشهرها كتاب "فن الشعر" لأرسطو، وفيه طبّق المنطق على أشعار هوميروس واسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس، ووازن بين الملحمة والمأساة، وشرح بنظر تجريدي مكونات المأساة كالعقدة والحل والفكر والقول والمجاز، وحددَّ في الفصل "الخامس والعشرين" قواعد النقد الأدبي وأنواعه.

وعلى هذا الحال سار النقد في القرون الأولى للميلاد على يد لونجينوس وهوراس وغيرهم. ولم يكن نقدنا العربي القديم ليفترق عن هذا المسار وبخاصة بعد ترجمة كتب أفلاطون وأرسطو. فكان النقاد يعنون بالشعر والنثر عنايتهم بنقد ناقدي هذين الجنسين الأدبيين. وممن عُني بنقد ناقدي الشعر ابن بري الذي عاش في القرن السادس للهجرة، وألَّف كتابا تناول فيه شرح مقامات الحريري لابن الخشاب( ت567 هـ) ثم تصدى عبد اللطيف البغدادي لنقد ابن بري في مصنفه (الانصاف بين ابن بري وابن الخشاب).

وخلال العصور الوسطى وصولا إلى العصور الحديثة ظل النقد الأدبي واحدا، سواء كان المنقود أدبا أو نقدا. ومهما تغايرت فعالياته القرائية، فإنها تمتح حواضنها من الفلسفة بنوعيها الكلاسيكية والحديثة. ومن تلك الفعاليات ما هو فني قائم على التذوق، ومنها ما هو منهجي علمي قائم على أسس موضوعية. وهي بالمجموع تتنوع وفقا لطبيعة المادة المنقودة، فإن كانت شعرا او سردا تحددت الفعالية بالشرح والتفسير والتأويل. وإن كانت المادة نقدا، تحددت الفعالية بالتعليق والمراجعة والتصحيح والتقريض وما إلى ذلك. وليس في هذا التعدد أيُّ تقاطع أو تضارب في وظيفة الناقد الأدبي، بل هي واحدة، وتوصف بأنها نقدية.

ولا يختلف الأمر مع ظهور المدارس النقدية الحديثة ونظرياتها المعتمدة على النظر التجريدي. لكن أمر التجريد بلغ أوجه مع المدرسة البنيوية، فطغت العلمية وانعكست على التطبيق ودخل النقد الادبي في أزمة حقيقية، دعت البنيويين منتصف ستينيات القرن الماضي إلى البحث عن مخرج. ووجدوه في ما بعد البنيوية Post-structuralism ثم اكتسحت الـ( بعدية) مختلف مجالات المعرفة بدءا من التاريخ والفلسفة واللغة وانتهاء بالميديا والوسائط الافتراضية.

ولكي تحافظ المدرسة الفرنسية على موقعها السيادي في النقد، انتهج منظروها مبدأ الانفتاح، ومركزوا القارئ بنظريات التلقي والقراءة ونقد الاستجابة. وتفنن قسم منهم في مسألة الانفتاح ، فتودوروف مثلا انكب على مسائل العجائبية والتأويل ونقد النقد. وعلى الرغم من أنه حدد سبب تأليف كتابه( نقد النقد) بما لاحظه من ندرة القراءة لدى الفرنسيين وبخاصة قراءة كتب النقد، فإن هدفه الحقيقي هو البحث عما يعزز التوجهات ما بعد البنيوية. وهو القائل:( إن تغيير صورتنا النقدية ليس ممكنا إلا إذا جرى تحويل في الوقت نفسه للفكرة المكوَنة عن الأدب.) ( كتابه: ص149 ) ومع ذلك لم تنفع محاولته ولا محاولات غيره في المحافظة على مكانة المدرسة الفرنسية. فلقد تراجعت بالتدريج أمام زخم الدراسات الثقافية حتى بلغت في نهاية التسعينيات مرحلة النضوب المعرفي، ليتحول ميزان الهيمنة إلى مدرسة أخرى ستظهر بقوة وفاعلية في القرن الحالي هي المدرسة الانجلوامريكية.

ولأن النقد العربي تابع للنقد الغربي، تأثر بالأزمة البنيوية. وأصيب بالعدوى مطلع التسعينيات وكان أمامه واحد من خيارين: أما أن يستمر في تبعيته للمدرسة الفرنسية ويساير نهجها ما بعد البنيوي أو يتحول بتبعيته إلى المدرسة الجديدة التي ما كانت واضحة الأطر والحدود وقتذاك. واختار نقاد بلاد المغرب العربي المسايرة، كونهم غير قادرين على المجازفة وترك المدرسة الفرنسية بينما وجد النقاد في بلاد المشرق أنفسهم ميّالين وبشكل حذر إلى الدراسات الثقافية البريطانية ومن بعدها الدراسات الفرنسية والأمريكية. وجميعها في نظرهم (مناهج ما بعد حداثية)

وجاءت دعوة الناقد عبد الله الغذامي عام 1999 إلى تبني النقد الثقافي منساقة ضمن هذا الركب لكن تحت مسمى إعلامي(موت النقد الأدبي). وشاركه الدعوة نقاد آخرون تململوا من المفاهيم والمنهجيات وبخاصة البنيوية. وكان الناقد جابر عصفور متحمسا للميل صوب الدراسات الثقافية وهو الذي وجّه المركز القومي للترجمة وبشكل مخطط نحو تعريب الدراسات البريطانية والامريكية مثل كتاب ( النقد الثقافي)2003 لارثر ايزبرجر، وكذلك وجَّه مجلة فصول نحو هذا الهدف أيضا.

ومع أن الجهود التي بُذلت في هذا الصدد كانت حثيثة لكنها لم تتمكن من حلِّ أزمة النقد العربي بل بالعكس أدخلته في أزمات جديدة. وأولها أن الناقد العربي انقسم على نفسه، وصار ثمة شرخ كبير ما بين مرجعياته النظرية وتطبيقاته( الثقافية). ثانيا طغيان ما يسمى( النقد الثقافي) مع الترويج له بشكل مقصود بوصفه نقدا مستقلا ويعمل بمعزل عن النقد الأدبي ذي التاريخ الطويل والتحولات المعرفية الكبيرة. وثالثا الضخ الترجمي الهائل الذي جعل الناقد العربي في دوامة من المنهجيات والنظريات حتى أضاع بوصلة المواكبة المفاهيمية للمستحدث الغربي.

وليس غريبا أن يجد بعض الاكاديميين في النقد الثقافي ضالتهم، فكان هو طوق النجاة الذي كفاهم شر المفاهيم والنظريات، وجعلهم في منأى من ثقل النظرية الأدبية وأجهزتها الاصطلاحية التي هي حصيلة ما للنقد الأدبي من حواضن فلسفية. ومن الطبيعي بعد ذلك أن نجد كثرة كاثرة تعمل تحت يافطة( النقد الثقافي) على صعيد التأليف والتدريس وعقد الندوات، وثمة نفر – أقل عددا من أولئك - يرون في يافطة ( نقد النقد) مساحة مناسبة لمناكفة الثقافيين، وإعلان نقد جديد مستقل(غير أدبي) يريدون تأصيله!!.

أما نقاد الصف الأول والصف الثاني، فظلوا في منجاة من ذلك كله، معتمدين على ما لهم من ذوق مدرَّب وثقافة عميقة واكتساب معرفي كبير، يمخرون عباب النقد الأدبي بكل ما فيه من منهجيات ونظريات، ممارسين فعالياته المختلفة بمعرفية وثقة.

وحينما يتصدى واحد منهم لموضوع مثل( نقد النقد) فبالتأكيد لن يحيد عن مساره النقدي الذي به عُرف، فينساق وراء آراء تطرح من هنا وهناك، من قبيل أن نقد النقد ابتكار جديد، ليس من النقد الادبي وإن كان يعمل بمعيته!. وما من سبَّة في مناقشة هذه الفكرة استجابة للتفاعل النقدي البناء ورغبة في تقديم طرح بيداغوجي يصحح الفكرة نقديا. وعلى هذا الأساس جاءت مقالة الناقد فاضل ثامر (نقد النقد بصفته خطاباً فلسفياً) المنشورة في صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 11/ 1/ 2025. ودخل د. سلمان كاصد في حوار معها، بمقالته( نقد النقد: اشتغال في الأدبيَّة لا الفلسفيَّة) المنشورة في صحيفة الصباح بتاريخ 23 /1/ 2025.

وما من شكّ في أنَّ الاستاذ ثامر ينظر إلى النقد الأدبي فعلا كليا، تجري داخله فعاليات نقد الشعر ونقد السرد ونقد النقد، تنظيرا وإجراء. ولم يحد عن هذا الخط في مقالته الأخيرة لكن عرضه للآراء والمقولات بدا موجها ليدعم فكرة أن نقد النقد خطاب فلسفي، انطلاقا من إدراكه أن هذا الخطاب فعالية تنتمي إلى ميدان النقد الأدبي، ولأن الفلسفة هي حاضنة هذا الميدان قديما وحديثا. وما من إشكال في هذا سوى لدى من يتصور أن نقد النقد مفصول أو في حالة قطيعة مع النقد الأدبي. وهنا لا بد أن نعود إلى تودوروف ونتساءل: أ كان فعلا يدعو في كتابه( نقد النقد: رواية تعلم ) إلى هذه القطيعة؟

بدءا حدد تودوروف نقد النقد بأنه تعليق على النصوص، يهتم بالحقيقة التي لا تتحصل إلا باستعادة طروحات ايمانوئيل كانت الجمالية وطروحات الرومانسيين( شليغل ونوفاليس وشلينغ) لينتهي بعد ذلك إلى أن النقد - ولم يقل نقد النقد- هو( حوار ومن صالحه الاقرار بذلك علنا، إنه لقاء صوتين صوت الكاتب وصوت الناقد وليس لأي منهما امتياز على الاخر )( كتابه: ص147) وقدّم مثالا عمليا على ذلك بالحوار الذي دار بينه وبين الناقد الفرنسي بول بنيشو تحت عنوان( الأدب كواقعة وقيمة) .

وقبل أن يبدأ بالحوار قال:( كم هو صعب سماع مأخذ يوجهه إليك الآخرون؛ فإنهم يهاجمونك ولكن ذلك لأنهم لا يعرفونك ولا يسعون إلى فهمك: يغتاظون لكونك مختلفا عما يتمنون أن تكون عليه وينكرونك بعمق إلى حد تشعر معه انك لم تعد معنيا. واما انهم قريبون منك أو هكذا كانوا ولكن إذ ذاك تكون القطيعة عاطفية ويتغلب ألمها على أي موضوعية فالمهم اننا لم نعد نتحاب.. أو انهم ايضا يستمرون في محبتك ولا يقولون لك من ثم شيئا يمكن لك أن تشعر به كاعتراض أساسي لقد قبلوك بما أنت عليه رغم أن لديهم رأيهم الخاص مما يحمل على التساؤل عن كيفية العمل لتعلم أي شيء كان عن الذات انطلاقا من أقوال الآخرين)( كتابه: ص143 )

وما كان لتودوروف أن يدخل في ذلك الحوار ويواجه شائكية هذه الفعالية، لولا رغبته في إعلاء شأن القارئ وفعل القراءة فكان( الحوار النقدي ) آتيا لا من باب فصل النقد الأدبي عن نقد النقد، بل من باب تعليمي تدل عليه العتبة العنوانية الثانوية( رواية تعلم).

ولقد عَرَفَ الناقد العراقي إقامة حوارات نقدية، وأبكر نماذجها كتاب( في النقد القصصي) لعبد الجبار عباس. وفيه ناقش مقالات نقدية لمحمود أحمد السيد وانور شاؤول وشالوم درويش وعبد الحق فاضل وعبد الملك نوري وفؤاد التكرلي ونهاد التكرلي وعلي جواد الطاهر وفاضل ثامر وياسين النصير.

واليوم تكاد هذه الروح في المحاورة النقدية تغيب عن نقدنا الراهن إلا ما ندر. أما أغلب ما يتم إنتاجه فهو أما إعادة الإعادة أي أن يعيد الناقد ما كتبه الناقد السابق اجترارا وتكرارا من دون أي تأصيل معرفي، أو هو محاباة وإشادة من دون أي بعد علمي موضوعي.

إن الافتقار إلى ممارسة الحوار النقدي في مقابل بزوغ رغبات في النظر إلى نقد النقد ميدانا جديدا، يبحث له عن تأصيل، هو ما لمسناه في مقالة د. سلمان كاصد الذي ناقش هيكيلية المقالة، ولم يناقش فحواها وهو أن نقد النقد فعالية قرائية. ومن الطبيعي أن يتصادى، فيجد أن الناقد ثامر (ينكر أن يكون نقد النقد نظرية قائمة بذاتها) وأن من الأحرى الذهاب إلى (كولدمان ولوكاش والتوسير) لأنهم يمثلون نقد النقد– على حد قوله – وأن الإشكال هو في التسمية: أهي نقد النقد أو ما وراء النقد، وفاته ما بعد النقد وميتا النقد.. الخ.

بيد أن ثامر وهو يتابع وجهة نظر أولئك الذين يريدون (نظرية) لم يقف على أرضية محددة, فتارة يرى نقد النقد (آليات ومناهج وماهيات ومفاهيم العملية النقدية) وتارة هو (مبادئ ومساءلة لفرضيات ومناهج النظريات النقدية التي تتمحور حول مفهوم النقد) ومن ثم استند إلى تجربته النقدية فخلص إلى أن (النص الأدبي يمثل لغة أولى والنقد لغة ثانية، فيمكن أن نقول، قياساً على ذلك، إن نقد النقد هو لغة ثالثة).

والغريب أن يعد د. كاصد هذا (الرأي النقدي ليس من عنديات الناقد فاضل ثامر) بل لصاحبة اطروحة( نقد النقد في المغرب العربي) 2016. ومؤكد أن الدكتور كاصد لا ينكر أن الناقد ثامر طبّق هذا الرأي في كتاباته قبل عقود وتحديدا بدراسته (النقد الأكاديمي في مواجهة شعرنا الحديث) المنشورة في مجلة الاقلام 1983. وليس انتهاء بكتابه (اللغة الثانية) 2015 وفي ختامه قال: (إن النقد ببساطة لغة ثانية وخطاب على خطاب) فلماذا إذن لا يفترض أن الطالبة هي العيال على مفاهيم الأستاذ ثامر. ولو كان د. كاصد قرأ الاطروحة جيدا لوجدها مجرد نقولات فضلا عن أخطاء لا مجال لذكرها هنا لاسيما قولها (إن موضوع نقد النقد موضوع مستجد في ساحة النقد وفي نفس الوقت منفصل عنه وهذه اهم صعوبة) وإذ نستغرب إحالة د. كاصد على هذه (الاطروحة)، فإننا ايضا نستغرب عدم إحالته على أصحاب نظريات القراءة والتلقي والاستقبال ونقد استجابة القارئ، علما أن للناقد فاضل ثامر دراسات في هذا الصدد، منها (مستويات القراءة وشروطها).

إن هذا التعارض بين فهم نقد النقد فعالية قرائية وبين التوهم أنه اشتغال جديد لا علاقة له بالفلسفة ولا صلة له بالنقد الأدبي هو ما جعل د. كاصد يرى تعارضا بين مقولة الناقد ثامر وبين استنتاجاته وأنها (صادمة وغير معقولة حينما يشدد على أن نقد النقد مرادف للفلسفة) معتبرا أن "بارت وتودوروف وكولدمان" ليسوا فلاسفة. صحيح أنَّ هؤلاء ليست لهم مدارس فلسفية لكنهم لم يبتعدوا عن الفلسفة، وهم منظرون ولديهم رؤى فلسفية مارسوها عبر التجريد والنظر وبالاستناد إلى ذاك التاريخ الضارب في القدم. من هنا نرى أن الفصل بين النقد والفلسفة تعسفي ومثله أيضا فصل النقد الأدبي عن نقد النقد، لسبب بسيط هو أن الأول ميدان الثاني، والثاني نمط قرائي من أنماط الفاعلية النقدية.

أما تقسيم الناقد كاصد( الأبنية الثلاثة: النص الأدبي لغة أولى / النقد لغة ثانية/ نقد النقد لغة ثالثة.. تلك هي حدود الأنواع الثلاثة وخصائصها بشكل عام، مما يجعلها تمتلك سماتها الخاصة.) فيضاف إلى ذاك الفصل التعسفي الذي أوصله إلى عزل النظرية النقدية عن نقد النقد وكأنّ الأخير ميدان آخر لوحده، بقوله:( لا أعرف حقا هل أن الناقد يناقش تشكل النظرية النقدية أم هو يناقش نقد النقد).

وليس أمامنا سوى أن نردد المثل العربي (ما هكذا تورد يا سعد الإبل) فالنقد الأدبي واحد سواء ناقشنا النظرية أو اختصصنا بالممارسة. والفلسفة هي صنو النقد سواء نظرنا إليه بشكل تجريدي أو انغمسنا في فعالياته الإجرائية. ولا يفرق إن نحن تعاملنا مع النقد فنا أو علما، لأن الدرس النقدي واحد، وجذوره ضاربة في الفلسفة. وليس كما يرى د. كاصد أنه متفرق وأن (تحديد الفوارق بينها صار ضرورة لتوضيحها للقارئ) وهذا ما أوقعه في التكرار والخلط؛ لأنه يريد تقسيم ما لا يمكن تقسيمه نظرا لتعدد فعالياته وتغايرها؛ وإلا ما فرق (مادي حواري) عن (اشتغال مادي ومعرفي( أو(فهم وتحليل (عن (تحليلي) مما تكرر في النقطتين 2 و3؟

إن محاولة اعتبار نقد النقد حقلا لوحده خرج للتو إلى العالم، ويحتاج إلى من يؤصله هي عملية عقيمة ولا أقول زوبعة في فنجان، كونها تريد استيلاد وليد ( نقد النقد) بينما هو مولود من رحم النقد الأدبي من يوم خرج هذا النقد من تحت عباءة الفلسفة التي قامت على الماهيات والصور المثلى والكينونة المجردة والميتافيزيقيا مما كان الناقد ثامر قد مرَّ عليه في مقالته، لكنه خص ذلك بنقد النقد، مع أنه يدرك أن أصول النقد -على اختلاف أنماط فعالياته- ترجع إلى الفكر اليوناني القديم. بمعنى أنه تقصد الحديث بشكل مخصوص وبحدود تجزيئية لأغراض تعليمية ليس إلا، تماما كما فعل تدوروف الذي عدَّ (نقد النقد: رواية تعلم).