حيدر الآملي وبواكير دراسة العرفان في النجف

د. عبد الجبار الرفاعي

لا يلوح لنا أثر مهم في المعقول والعرفان كإنتاج لهذه المدرسة بعد الطوسي حتى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري، عندما حط رحاله في النجف حيدر بن تاج الدين علي پادشاه الآملي أبرز مؤسسي الحكمة العرفانيَّة عند الإماميَّة، بعد أن طاف عدة بلدان في رحلة علمية تواصلت منذ بداية حياته «إلى مدة ثلاثين سنة أو قريب منها»، كما حكى لنا هو ذلك في حديثه عن نفسه وبيان حاله من ابتداء مراحل السلوك إلى مرحلة الوصول، وما ارتسم من معالم تجربته الروحيَّة، وتلقيه للعلوم اللدنيَّة دون الكسبيَّة في نهاية المطاف حسب قوله: «وبالجملة حتى بعد مدة وصلت إلى بغداد بطريق آخر، وزرت المشاهد المقدّسة من مشهد أمير المؤمنين علي، ومشهد الحسين، وموسى والجواد، وسُرَّ مَن رأى وجاورتهم سنة كاملة، ثم توجهت إلى الكعبة بقصد الحج مجرّدًا فقيرًا مع عدم التمكّن الصوري، وزرت الرسول وأئمة أهل البيت الأربعة بالمدينة، ورجعت إلى العراق وسكنت المشهد المقدّس الغروي سلام الله على مشرفه، واشتغلت بالرياضة والخلوة والطاعة والعبادة، وطلب العلوم الحقيقيَّة اللدنيَّة الإرثيَّة دون الكسبيَّة التعليميَّة، ولم يكن هناك أحد يعرف هذا القسم، وكان هناك شخص عارف كامل خامل الذكر بين الناس، ولي من أولياء الله، اسمه عبد الرحمن القدسي، فقرأت عليه أولًا كتاب (منازل السائرين) مع شرحه، ثم كتاب (فصوص الحكم) مع شرحه، ثم رسائل أخر، ومضى على هذا زمان، وكشف لي ببركة هذا وبركة المجاورة، والتوجه إلى حضرة الحق وحضرة الأئمة، أكثر كتب التصوّف من المطولات والمختصرات، وكتبت عليها شروحًا وحواشي كما ذكرت في صدر هذا الكتاب (يعني تفسير المحيط الأعظم) مفصلًا، وصنّفت بعد ذلك الكتب المذكورة في الفهرست وهي قريبة إلى عشرين أو أربعة وعشرين كتابًا، وذلك في مدة أربع وعشرين سنة وكان آخر تلك الكتب هذا التأويل (أي تفسير المحيط الأعظم)».

يؤرّخ حيدر الآملي في هذا النص لأخصب مرحلة من مراحل الإنتاج الغزير في حياته، وهي المرحلة التي بدأت مع هجرته إلى النجف وتلمذته للقدسي ومجاورته لقبر الإمام علي بن أبي طالب، وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين وسبعمئة من الهجرة، فقد استلهم مؤلفاته من تتلمذه لعبد الرحمن القدسي، ومجاورة المشهد الغروي في النجف، وقد عبر عن تدفق الفيوضات على قلبه كما يقول، بحيث أضحى: «المشهد المقدس الغروي الذي هو مشهد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، موجب الفتح للفتوحات الغيبيَّة على قلبي إجمالًا، ثم تفصيلًا... ففاض على قلبي من الله تعالى ومن حضراته الغيبيَّة في هذه المدة، غير ما قلته من (تأويل القرآن) و(شرح الفصوص)، من المعاني والمعارف والحقائق والدقائق التي لا يمكن تفصيلها بوجه من الوجوه؛ لأنّها من كلمات الله غير القابلة للحصر والعد والانتهاء والانقطاع». مكث الآملي في النجف ما يزيد على ثلاثين سنة، كما أشار إلى ذلك في شرحه لفصوص الحكم قائلًا: «فشرعت في شرحه... وهكذا كان بعد مجاورتي بالمشهد المقدّس ثلاثين سنة على الوجه المذكور. وكان ابتدائي في سنة إحدى وثمانين وسبعمئة من الهجرة، والانتهاء منه سنة اثنين وثمانين وسبعمئة».

في ضوء ذلك يمكن القول انَّ النصف الثاني من القرن الثامن شهد انبعاثًا مجددًا في مدرسة النجف، أتيح لها معه هذه المرة أن تسهم بفعالية مشهودة في تأسيس الحكمة العرفانيَّة عند الإماميَّة على يد حيدر الآملي، وربما كان عبد الرحمن القدسي أستاذ الآملي صاحب الحظ الأوفر في ذلك، وإن كنا لا نعرف عن حياة القدسي سوى ما ذكره حيدر الآملي، لكن يمكن معرفة ما بلغه هذا الرجل من موقع علمي في هذا الفن من خلال تصديه لتدريس أدق النصوص العرفانيَّة وأعمقها، وما شهد به تلميذه الآملي بما أفاضه عليه من معارف.

كان للقدسي دور أساسي في توجيه الآملي، وتيسير مباحث العرفاء لـه، وإعداده لمهمة غير عادية سيضطلع بها لاحقًا، بإنجاز مجموعة من أهم مؤلفات الحكمة العرفانيَّة الأولى في التراث الإمامي، وهذا ما يتجلّى لنا بوضوح في إجازته لتلميذه حيدر الآملي التي جاء فيها: «أما بعد فقد قرأ عليّ السيد الإمام الهمام، العالم الكامل، قطب الموحدين، زبدة المتبحّرين، كهف الحاج والمعتمرين، المخصوص بعناية ربِّ العالمين، السيد ركن الحق والملة والدين، حيدر بن تاج الدين علي پادشاه الحسيني الآملي أدام الله ظله، كتاب (فصوص الحكم) لمحيي الدين بن العربي مع شرح للقيصري، وكتاب (منازل السائرين) للشيخ أبي إسماعيل الهروي مع شرح لعفيف الدين التلمساني، قراءة مرضية، تشهد بفضله وفطنته، وكان استفادتي منه أكثر من إفادتي لـه، وكان ذلك بالمشهد الغروي سلام الله على مشرفه، سلخ رجب المرجّب من سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة، وكتب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن أحمد القدسي تجاوز الله عن سيئاته».

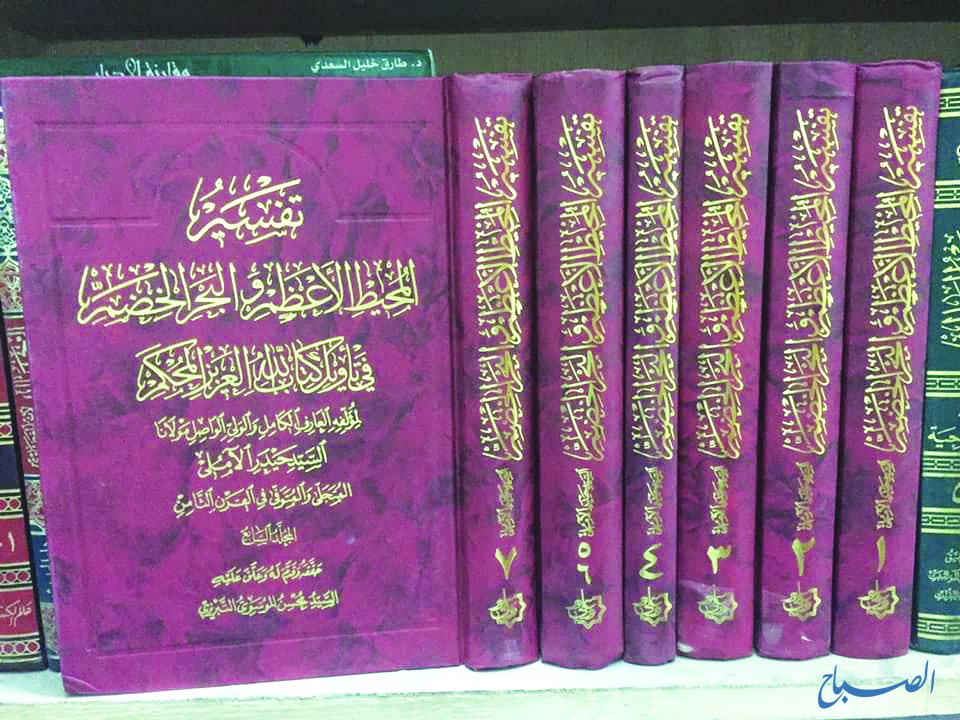

استطاع حيدر الآملي أن يكتب ما مجموعه ستة وعشرين كتابًا ورسالة، تنتظم بمجموعها في محاولة لإعادة تدوين الحكمة العرفانيَّة لمن سبقه، ولا سيما الشيخ محيي الدين بن عربي، في إطار تأويل التراث الإمامي، وتأويل القرآن الكريم، الذي تمثل في كتابه الموسوم بـ «المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم»، والذي رتّبه كما ذكر: "على سبعة مجلدات كبار، بإزاء تأويل الشيخ الأعظم نجم الدين الرازي المعروف بـ (دايه) فإنّه رتّب كتابه على ستة مجلدات كبار، بعد تسميته بـ (بحر الحقائق ومنبع الدقائق)، ونحن أردنا أن يكون لنا تفسير على قرنه من كل الوجوه، وبمقتضى الحديث الوارد فيه أيضًا: (إن للقرآن ظهرًا وبطنًا، ولبطنه بطنًا، إلى سبعة أبطن)، وبمقتضى اشتماله أي القرآن الكريم على السبعات المعلومة، وغير ذلك مما أوجب ترتيبه عليها".

تعد محاولة الآملي هذه أول أوسع محاولة لترسيخ المنحى التأويلي في التراث الإمامي، وقد مهّد هذا المنحى لولادة اتجاه متميز بعد أقل من قرنين، ثم تعاظم دور هذا الاتجاه لدى الشيعة الإماميَّة بمرور الزمان، ولم تجهضه الردود المتنوعة التي أطلقها الفقهاء والمتكلمون والمحدثون من الإماميَّة، الذين أصرَّ الكثير منهم على شجب هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم، وفهم المأثور عن الرسول والأئمة. وبغض النظر عن مدى صحة هذا المنهج وصواب المنحى الذي تدور حولـه أعمال الآملي، ودقة تعبيره عن هدي الوحي الإلهي فإنه يمكن اعتبار «الإنتاج العقلي لشيخ آمل، السيد حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيني، من قمم التفكير الإسلامي في القرن الثامن للهجرة: فمؤلفاته التي حفظها لنا الزمن وأمكن الاطلاع على بعضها تصور نضج الحكمة العرفانيَّة في الإسلام، وانتظامها سائر النشاط الفكري والديني على السواء».

إنَّ الفضاء الذي انتشرت في آفاقه الآثار التي تركها الآملي جغرافيًّا وزمنيًّا، ارتسم فيه الدور التأسيسي لمدرسة النجف، في إثراء التجربة الروحيَّة عند الإماميَّة، ذلك أنَّ هذه المدرسة لم يغر ماؤها بعد ارتحال الفقه والحديث إلى الحلة، وإنما أتمت عملها باستئناف مهمة جديدة لم تتعهدها مدرسة الحلة ولا أية مدرسة لعلوم الدين عند الإماميَّة آنذاك، فغطست بعيدًا تغور نحو الباطن، متدلية من الشريعة إلى الطريقة، لتكتشف في نهاية المطاف الحقيقة فتصل إلى ملاذها المفقود؛ كما تقول لنا بأن: «الشريعة والطريقة والحقيقة، أسماء مترادفة الدلالة على حقيقة واحدة التي هي حقيقة الشرع المحمّدي باعتبارات مختلفة، وليس بين هذه المراتب مغايرة أصلًا في الحقيقة؛ لأنَّ الشرع كاللوزة مثلًا المشتملة على القشر واللب، ولب اللب. فالقشر كالشريعة الظاهرة، واللب كالطريقة الباطنة، ولب اللب كالحقيقة الباطنة للباطن، واللوزة جامعة للكل، كما قيل في الصلوات ومراتبها المترتبة عليها: الصلاة خدمة، وقربة، ووصلة، فالخدمة هي الشريعة، والقربة هي الطريقة، والوصلة هي الحقيقة، واسم الصلاة جامع للكل. وقيل أيضًا: الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقوم بأمره، والحقيقة أن تقوم به».

إن تبلور هذا المنحى في مسار الفكر الإمامي، تسبب في تداعي تفسيرات واستفهامات مختلفة، كانت تنثال عدة قرون حتى عصرنا الراهن، وهي في مجموعها وإن لم تصدر عن رؤية واحدة، لكنها تتوحد في تفكيك عناصر الفكر الإمامي، وإحالة بعضها إلى ديانات وثقافات أخرى خارج البيئة الإسلامية.