تحوّلات المنطقة واصطفافات القوى الدولية والإقليمية أنموذجاً

جواد علي كسار

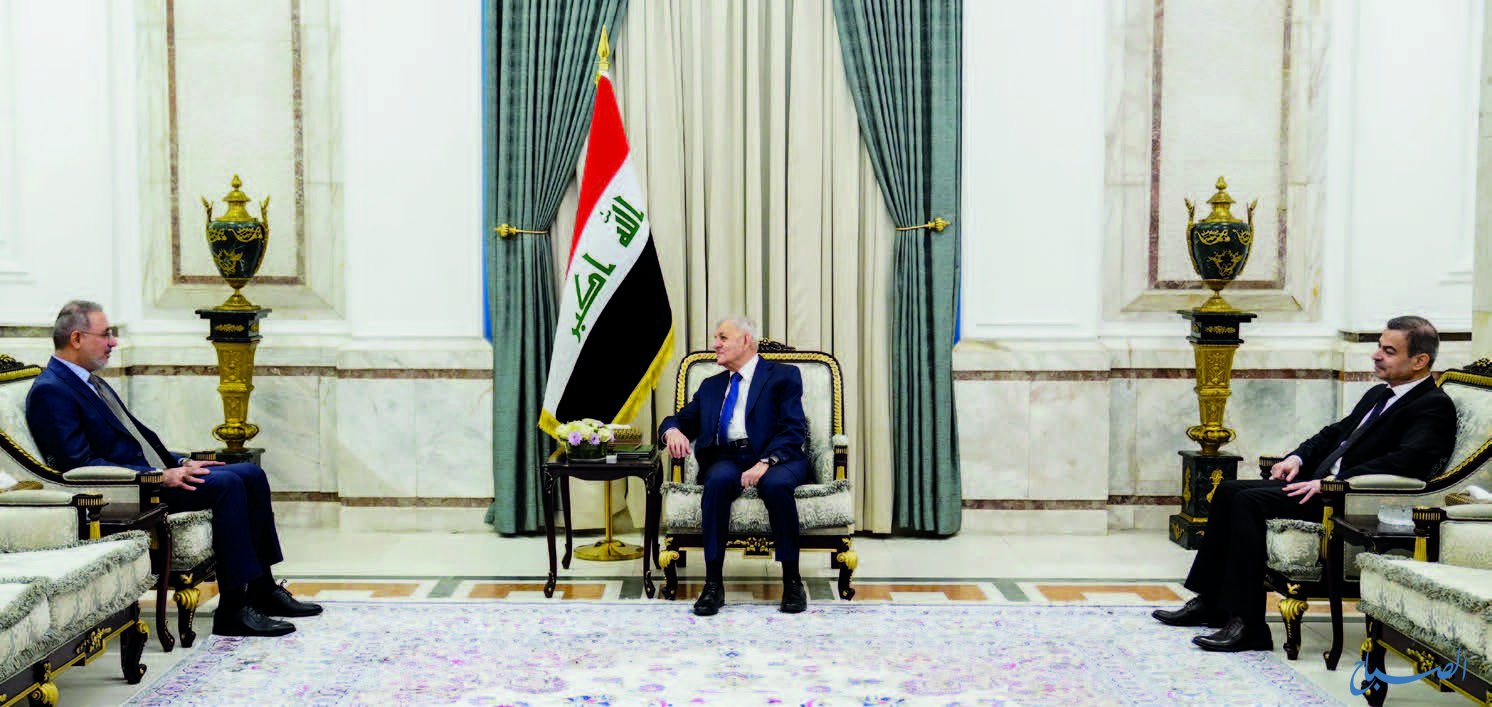

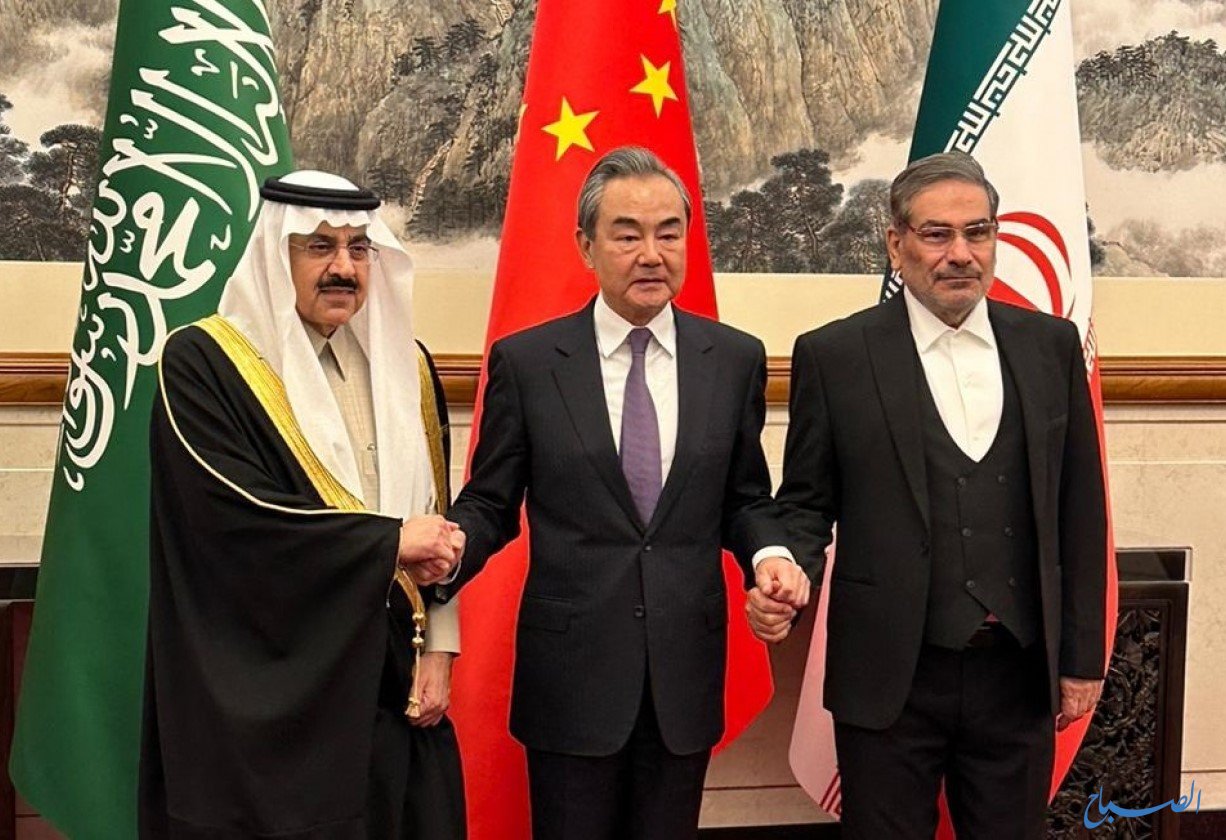

من دون مبالغة، أمضيت الأسبوعين الأخيرين بمتابعة عشرات التحليلات والمقالات والتعليقات والرؤى، بشأن أوضاع المنطقة وتوقعات الحوادث ومساراتها، بعد بيان المصالحة السعودي - الإيراني بوساطة الصين، وجملة ما يتصل بذلك من تحليل سياسات الغرب بشقيه الأميركي والأوروبي، إضافة إلى روسيا والصين، وتداعيات ذلك على بلدان المنطقة وتطورات الأوضاع فيها.

وقد جاءت الحصيلة غير إيجابية بحسب قناعتي على الأقلّ، فباستثناء قلة من هذه الكتابات، اتسم أغلبها بالرغائبية والانحياز، وسرعة الترحال من انتماء إلى آخر، والانقلاب من موقف إلى ما يعارضه بالكامل، مع طغيان كبير للأدلجة والشعارات، والانجرار وراء المعلبات الجاهزة التي تجترّ من رجيع التأريخ وصراع الأديان والمذاهب والإيديولوجيات، ما تمثل حصيلته الأخيرة غياباً مشهوداً للمعرفة العميقة لتأريخ المنطقة وبلدانها وأزماتها وعلاقاتها وصراعاتها، وجهل أو معرفة سطحية ساذجة بالعلاقات الدولية وتحوّلاتها وتأثيرها في المنطقة، وقصوراً مشهوداً في منهج التحليل السياسي الرصين، وما يتطلبه من جهود وصبر وخبرة ومراس، وتسلح بالملَكة الاجتهادية وأدواتها البارعة في التحليل والتفكيك، والقدرة على عرض نظريات التفسير، والتنبؤ بالمستقبل عبر توقّع مجموعة من الخيارات المحتملة في التعامل مع الواقع.

رسالة هذا المقال وما يدّعيه أنه يصطف إلى جوار تلك القلة من التحليلات المعمّقة، ويسعى ما استطاع لإضافة لبنة في التحليل السياسي الجادّ الرصين، عبر المرور على تكوينات الحدث ووقائعه وما يتصل به من خلفيات وأفكار ومواقف.

المملكة السعودية

بدت كثرة من التحليلات التي انطلقت على سواء، من الساحة العربية والإيرانية والدولية، وكأنها تحدّثنا عن "سعودية" و"إيران" و"منطقة" غير السعودية وإيران والمنطقة التي نعرفها منذ عقود ونعيش فيها.

لن أذهب بعيداً وأشتّت القارئ بالتفاصيل، بل اخترتُ الإحالة إلى مصدرين كبير وصغير، من بين عشرات وربما مئات المصادر الجادّة، لتحقيق معرفة معقولة بالعربية السعودية الحديثة، أو الدولة السعودية الثالثة وخلفياتها في القرنين الأخيرين، الأوّل هو الكتاب - الموسوعة الموسوم: "السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945: دراسة في العلاقات الدولية" (معهد الإنماء العربي، 1980م، 737 صفحة من الحجم الكبير) لغسان سلامة، والآخر للأميركي من أصول عربية إميل نخله، المعنون: "أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والستراتيجية" (الترجمة العربية، دار الكلمة، 1980م، 115 صفحة من الحجم الوسط).

بالعودة إلى هذين المصدرين وما يشابههما نجد أن الأسس الوجودية المكوّنة للسعودية ما تزال على حالها لم يمسّها تغيير جوهري، على الأقلّ منذ الدولة السعودية الثالثة (أيلول 1932م) حتى اليوم؛ هذه الأسس هي الأسرة (آل سعود) وخريطة القبائل المتحالفة معها، والمؤسّسة الدينية (آل الشيخ) والثروة ولاسيّما النفط، والأمن عبر التحالف مع الغرب بريطانيا في البداية وأميركا في الوقت الحاضر، والمحورية الإقليمية.

الثبات وتغيّر المصاديق

قد يرى البعض في هذه المحدّدات ضرباً من التجريد واللاتأريخية، وأن التوقّف عندها يعني الجمود المجافي لطبيعة السياسة والاجتماع. وهذا الاعتراض صحيح لو تعاملنا مع هذه العناوين بافتراض ثباتها وأنها معلّقة فوق الزمان والمكان، وهذا ما لا يقصده أحد، ولا ينسجم مع طبيعتها من جهة، وطبيعة البلدان أو العمران من جهة أخرى، وهو أمر لا يمكن أن يفوت أصحاب الذكاء والعقول النابهة.

فأسرة آل سعود على سبيل المثال ما تزال الجوهر المقوّم والماهية المكوّنة للنظام السعودي، لكنها بالتأكيد تغيّرت على طول مسافة التطوّر من البداوة إلى عصر العلمنة، فراحت تضمّ مئات بل ألوف من الأمراء والمتعلمين، يجيد أغلبهم اللغات الأجنبية وقد تخرج من الجامعات الأميركية وغيرها، وخَبِر العالم ورآه.

كذلك ما يزال الدين عنصراً تكوينياً يدخل في البُنية الوجودية للنظام السياسي السعودي، حتى مع تحوّلات محمد بن سلمان وسعيه الحثيث لفكّ الارتباط مع الدعوة الوهابية، بل حتى لو انقلب النظام إلى علماني محض، فسيبقى الإسلام برمزية الحرمين الشريفين عنصراً وجودياً لا مناص له في بُنية النظام.

وهذا بالضبط ما نعنيه من ثبات العناوين التأسيسية وتغيّر مصاديقها، على النحو الذي تستوعب فيه المصاديق المستجدّة، مراحل التطوّر الثقافي والاجتماعي والسياسي، وتحتوي موجاتها المتلاحقة جميع أوجه التحديث والحداثة. وهو ما ينطبق على الركائز الوجودية الستّ لبنية النظام السعودي من دون استثناء.

لقد شهدت السعودية تطوّرات متلاحقة لاسيّما في العقود الأربعة الأخيرة، على مستوى نشوء الطبقة المتوسطة واتساعها، وتزايد المتعلمين والمبتعثين، ونمو النخب التكنوقراطية، وتصاعد التسلح، وازدياد طبقة الأمراء المتعلمين والأثرياء، وازدهار النخب المثقفة، وتطوّر نظم الدولة، واتساع المدينية، إلى غير ذلك من عشرات التطوّرات العضوية المتلازمة في منظومتي الحداثة والتحديث، بلوغاً إلى رؤية (2030م) الحالية. لكن هذه التطوّرات السياسية والاجتماعية والثقافية على مستوى المجتمع والنخب وجهاز إدارة الدولة، لم تقلب ماهية الأسس التكوينية، ولم تستبدلها بغيرها. وهذا هو المقصود تماماً بثنائية ثبات الأسس، وتغيّر المصاديق.

الستراتيجيات الكبرى

بشيء من التبسيط تتوزّع منطقة الخليج ثلاثة نظم إقليمية مركزية أو أساسية، هي النظام المركزي المتمحور حول السعودية، والنظام المتمحور حول إيران، والنظام المتمحور حول العراق. هذه النظم الثلاثة قدر ما تخضع إلى ميزان قوّة مراكزها الثلاثة الرياض وطهران وبغداد، فهي تخضع كذلك إلى مؤثرات النظم الإقليمية الأخرى لما يُعرف سياسياً بمنظومة الشرق الأوسط، ولاسيّما التأثيرات التركية والمصرية و"الإسرائيلية".

كما تخضع توجّهاتها إلى ميزان القوى الدولية المؤثرة في المنطقة، وهي أساساً قوى غربية ريادتها بريطانية ثمّ أميركية، مع طموحات روسية والآن صينية.

هيمن على السياسة السعودية على الأقلّ منذ مرحلة الدولة الثالثة (1932م) مبدأ تفرّد السعودية بزعامة شبه الجزيرة العربية، وأنها دون غيرها نقطة ارتكاز النظام الإقليمي فيها. لذلك سارت هذه الستراتيجية على أساس تقليص التدخّل الإيراني والعراقي، ودفعه بعيداً عن الجغرافية الطبيعية والسياسية والاجتماعية والثقافية للجزيرة العربية، فضلاً عن غيرهما من القوى، وتمحورها في أنظمة الجزيرة حول مرجعية الأخ الأكبر. وهذا ما يفسّر التوتر شبه الدائم في العلاقات السياسية بين السعودية وإيران والعراق، الناشئ أساساً عن منافسة هي غالباً إيرانية - عراقية للدور السعودي.

على هذا الأساس واجهت السعودية مصر إبّان تدخّل عبد الناصر في اليمن (1962 إلى 1967م) وإيران الشاه في سلطنة عمان، والجمهورية الإسلامية الآن في اليمن. في ضوء هذه الستراتيجية لمحورية السعودية في النظام الإقليمي لشبه الجزيرة، لن يأتي التدخّل الإيراني في اليمن الآن، بنتيجة أفضل من مآل تدخّل عبد الناصر في هذا البلد سابقاً، وتدخّل الشاه في ظفار؛ وهذه معادلة إن لم تكن ثابتة فهي شبه ثابتة، يتحكم بمتغيراتها ميزان القوى الإقليمية وقواه المتحوّلة.

النظم الثلاثة

في حلقة تكميلية للنظم الإقليمية الثلاثة المتنافسة في الخليج وشبه الجزيرة، شهدت المنطقة منافسة موازية ناشئة عن تدخلات ثلاثة نظم إقليمية عامة بتوجّهات إيديولوجية مختلفة، هي النظام الشرق أوسطي وتتحمّس له "إسرائيل" ويدافع عنه الغرب، ولا يعارضه الشرق مبدئياً (روسيا والصين)؛ والنظام العربي بإيديولوجيتَيْه التقليديتين (البعثية والناصرية)، وتمركزه الآن حول نظرية المصالح المشتركة للقارة العربية، بعد أفول (الناصرية والبعثية).

وأخيراً النظام الإقليمي الذي يرتدي العباءة الستراتيجية للإسلام السياسي، بدائرته التقليدية المتمثلة بالسعودية نفسها (الإسلام السني) والجمهورية الإسلامية (الإسلام الشيعي) وتركيا التي دخلت على الخطّ في العقدين الأخيرين، عبر الإسلام الاجتماعي الحداثي.

مثلما تتوجّس السياسة السعودية من منافسَيْها الإيراني والعراقي في الإقليم الخليجي، فهي تعيش الهواجس نفسها مع النظم الثلاثة العامة وإيديولوجياتها الثلاث، في "تل أبيب" وطهران وأنقرة، والمرونة التي تبديها الرياض مع هذه العواصم ناشئة عن مبدأ التعايش، بحكم الضرورة والواقع وبمعيار المصلحة، أكثر من التطبيع الإيديولوجي أو القناعة الحقيقية، وقد يتغيّر ذلك مستقبلاً، خاصةً مع التخفّف الكبير الذي تشهده السعودية، بالابتعاد عن إيديولوجية الإسلام السياسي، وليس الإسلام كمكوّن لماهية النظام السياسي حدوثاً وبقاءً.

مركزية الغرب

من الستراتيجيات الثابتة على مدار تسعة عقود وأكثر، هي مركزية العلاقة مع الغرب في تأمين الحماية، وضمان الاستقرار، وتوفير اللوازم الأساسية للتقدّم.

كانت بريطانيا في البداية هي التعبير الأمثل لهذه المركزية بأهدافها الثلاثة، بيدَ أنها تحوّلت إلى أميركا منذ لقاء السفينة تقريباً، بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت عام 1945م، قبل أن تتعمّق أكثر وتتحوّل إلى مركزية أميركية أُحادية ما بعد السويس، وقرار بريطانيا الانسحاب من الخليج عام 1961م.

أعتقد أن هذه المركزية ومرجعية الغرب في الأمن والحماية، هي التي تفسّر إخفاقات جميع المحاولات الروسية لاختراق الخليج، بالأخصّ من بوابة اليمن الجنوبي قبل توحده، والعراق. كما أُعيد إلى هذا العامل أيضاً، الفشل الكبير والمتكرّر لجميع مشاريع الأمن المشترك، بالشقين العربي والإيراني معاً؛ إيرانياً بدءاً من نظرية "الأمن المحلي المشترك" بمحورية الشاه ونظامه، إلى مبادرة "سلام هرمز" لحسن روحاني، ومبدأ "حُسن الجوار" لإبراهيم رئيسي ومن يحيط به من أنصار إيران الكبرى.

لا ريب أن السياسة أبعد ما تكون عن المطلقات والتجريد الذهني، لذلك لا يمكن أن نستخفّ بالصين وطموحاتها، وهي الصيّاد الماهر الذي ينتهز فرصه بذكاء. لكن ثوابت المرتكزات التكوينية للسعودية، وطبيعة النظم الإقليمية الرئيسية والفرعية، والقراءة المتفحّصة للعلاقات الدولية، يمنعنا من الاستعجال للاصطفاف بصفّ من يقول بنظرية بداية عصر أفول القوّة الأميركية وتواجدها، وبداية صعود القوّة الصينية.

العامل الصيني

أضف إلى ذلك أن الصين نفسها هي غربية أو لا تختلف كثيراً عن القوى الغربية، في حقلين أساسيين على الأقلّ، هما مسار صعودها الاقتصادي عالمياً، وشيء غير يسير من خطواتها في السياسة الخارجية، كما هو شأن علاقتها مثلاً مع "تل أبيب" من جهة، وبغداد وبقية العواصم الخليجية من جهة أخرى.

لذلك من المستبعد جداً أن تدخل الصين الآن في علاقة سياسية صراعية مع أميركا وأوروبا في الخليج، وتزيح بنفسها أحد ضمانات نجاحها الاقتصادي؛ أقصد به الغرب نفسه. إجمالاً هناك في الحكمة الصينية الموروثة، الكثير مما يدعوها إلى الصبر وضبط النفس، كما بدا ذلك واضحاً في إدارة موقفها من روسيا والأزمة الأوكرانية عامة.

ممكن أن يعبّر الدور الصيني في الصفقة الحالية بين السعودية وإيران، عن مرتكز ستراتيجي لدى فصيل من الساسة والمؤثرين في قرارات السياسة الخارجية لإيران، تحديداً ممن يؤمن بستراتيجية الاتجاه شرقاً (روسيا والصين)، لكن من المستبعد جداً تطبيق ذلك على الجانب السعودي، ومن ثمّ فإن الأمر في الدور الصيني برمته، هو المناورة وتحسين الفرص لكسب المزيد، وتعديل شروط التعامل مع واشنطن وليس المجازفة بإلغاء الدور الأميركي، الذي ما تزال السعودية بحاجة أساسية له.

أضف إلى ذلك، أن لا أحد من ذوي الشأن في السعودية "بحمد الله"، يميل إلى الثورية ويجنح إلى اليسار، فيُدخِل البلد في مهبّ مزاد الشعارات، ويجعله عرضة لتدمير ما تراكم لديه من مكاسب عمرانية واقتصادية واجتماعية، وشأن إقليمي ودولي، كما فعل عبد الناصر مرّة ومن بعده القذافي وصدام مرّات، بل وحتى إيران نفسها وما طالها من ضُرّ اقتصادي فاق في السنوات الأخيرة بحسب الأرقام، ما تكبّدته من خسائر إبّان الحرب العراقية - الإيرانية؛ وذلك كله في مقابل حفنة من الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة، التي كانت تنطلق بكثافة من القاهرة وبغداد ودمشق وغيرها، مما قاد إلى خراب العمران والبلدان ودمّر كرامة الإنسان.

الجمهورية الإسلامية

باستثناء قلة قليلة من التحليلات الهادئة انساقت الأكثرية في إيران مع الأسف، وراء لغة الشعارات الجاهزة، وهي تنقلب (180) درجة من دون أن يرفّ لها جفن أو يساورها شيء من الحياء والتردّد، عندما راحت تكيل المديح للمبادرة الصينية، تاركة أكوام المفاهيم الإيديولوجية وسبابها القاذع ضدّ السعودية، كما فعلت ذلك صحف: "كيهان وإيران وهمشهري وجام جم"، وإلى حدٍ ما: "جوان ورسالت ووطن امروز"، معها العديد من المواقع الأصولية المتشدّدة، من دون أن يعني ذلك أبداً خلو الساحة كما أشرت، من أصوات عقلانية ومتأنّية لامت المتعجّلين، وكشفت تناقضات الرسمية الإيرانية ومن ورائها الأصولية المتشدّدة الحاكمة، وانقلابها في الرأي بين ليلة وضحاها، وهي تدعو إلى التريّث منعاً من أي متغيّرات محتملة، قد تُعيد المشهد إلى نقطة الصفر مجدّداً.

عدتُ في منهج القراءة المتأنية إلى كتابات وزينة لـ"محمود سريع القلم"، وتحليلات أكاديمية عميقة لأزمة السياسة الخارجية، كتلك التي تناولها الباحث الرصين "رحمن قهرمان بور"، وهو يقرأ أزمة السياسة الخارجية لبلده في الغربة الثقافية الهوياتية، التي دفعت إلى اغتراب ستراتيجي وغياب المدوّنة الواضحة إزاء المنطقة.

على نحوٍ مكثف يقدّم "رحمن قهرمان بور" أربع مراحل للسياسة الخارجية الإيرانية بعد الحرب العالمية الثانية، اتسمت الأولى باستعلاء النظام الشاهنشاهي على جيرانه من عرب المنطقة، ما أوقعه في غربة؛ هذه الغربة التي تجدّدت مع انتصار الثورة الإسلامية لكن هذه المرّة عبر تخندق الجمهورية الإسلامية بالشيعية والثورية، أو بالثورية الشيعية. وعندما تحوّلت هذه السياسة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، إلى محورية الاقتصاد والمصالح، اصطدمت بمشروع الشرق الأوسط الجديد، ما أدّى بإيران للانفلات من قبضة المشروع باللجوء إلى سياسة المحاور المتعدّدة في الخليج وغرب آسيا والقوقاز وأوراسيا، لتعمّق غربتها مجدّداً وتعيد إنتاج أزمتها الستراتيجية، دائماً بحسب قهرمان بور (يُنظر على سبيل المثال: الهوية والسياسة الخارجية في إيران والشرق الأوسط، بالفارسية).

في ضوء حصيلة هذه المراجعات، ننتهي إلى أن الاتفاق الصيني بين السعودية وإيران، ليس معجزة، ولا هو بالحدث التأريخي، بل وليس ستراتيجياً أساساً، بل هو تقليدي تماماً بلحاظ شعاريه الأساسيين؛ إعادة العلاقات الثنائية وعدم التدخّل، هذا إن تحققا. وتوقعنا أنه اتفاق هش من الصعب أن يدوم، بل سيُخرم في أوّل مناسبة، وحجتنا في ذلك البُنية السياسية للنظامين في السعودية وإيران، وأيضاً استصحاب تأريخ العلاقة بينهما على مدار (44) عاماً الماضية، إذ لم تكن دورة الهدوء والاستقرار بينهما تتخطى (3) سنوات، ثمّ تنفجر الأزمة ويعمّ القلق، إلا أن تظهر بوادر جديدة، ومع أن هذا احتمال راجح، إلا أن لنا فيه رؤية وكلام مستأنف إن شاء الله.