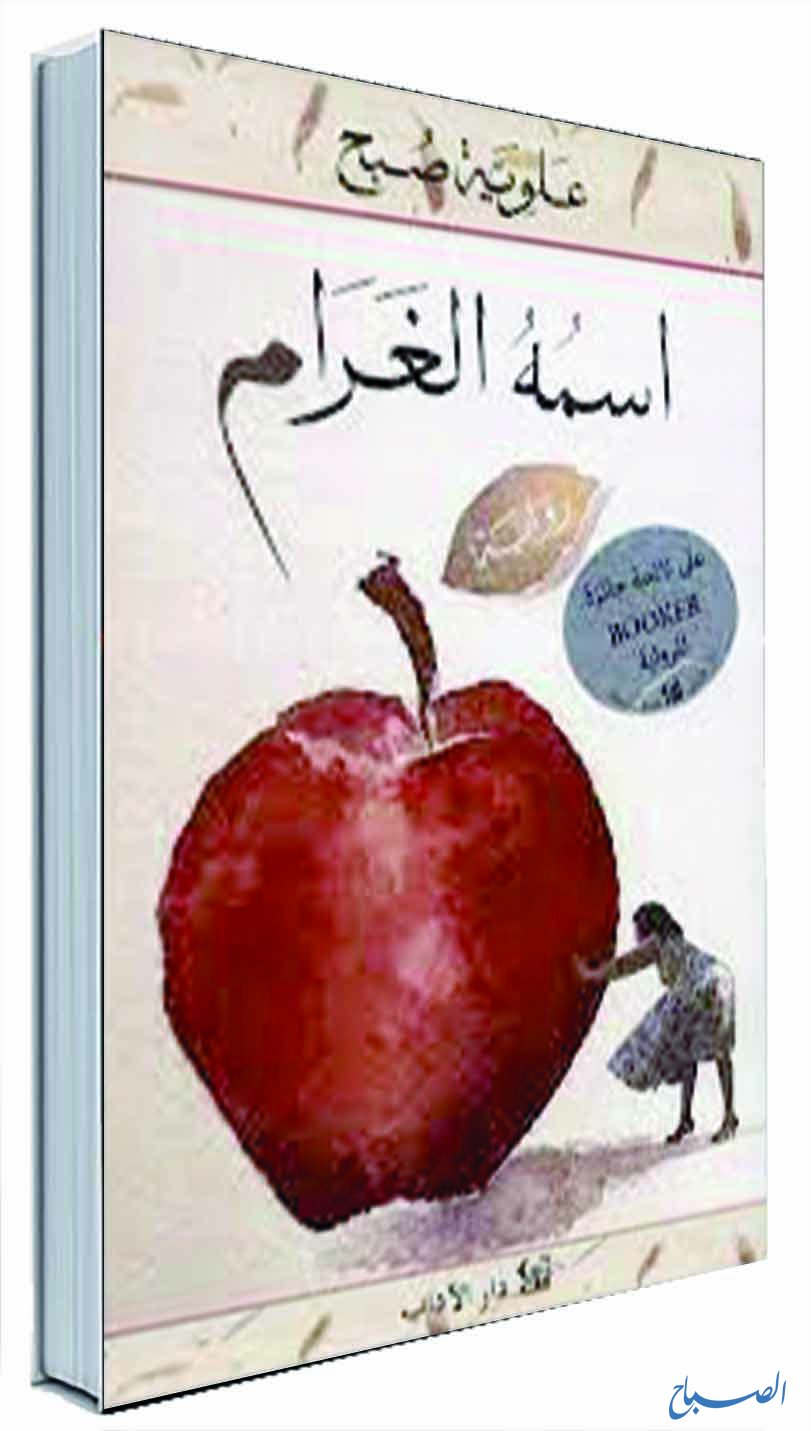

فلسفة الجسد والحُبّ في رواية «عَلوِيَّة صُبح»

ملاك أشرف

ا كتشفت الأديبة اللبنانيّة علويَّة صبح منذ سنوات ليست قليلة، وأنا هنا أقول (اِكتشفت) ولا أقول إنني عثرت أو عرفت، لأن الاكتشاف بالنسبة إليَّ مقرون بأشياء ثمينة ولامعة دائما، في حين أن لفظة العثور أو التعرف هي كما لو كانت مرتبطة بما هو أقل إشراقا وروعة من اللفظة المستعملة في الاستهلال، ليسَ بالضرورةِ كل معرفة وكل عثور هو كنز وله أهمية بالغة بالتأكيد!

ولدت علويَّة صبح في بيروت وتحديدا في منتصف القرن العشرين، هذه المدينة التي جعلتها تنخرط في الشيوعيّة والاهتمامات السياسيّة أو توهمها الآخر أنها منخرطة في الحزب الشيوعيّ وما هي إلا صديقة للحزب في الحقيقة.

حيث توقّع منها أيضًا أن تكتبَ عن الجائحة السياسيّة المُماثلة للجائحة الوبائيّة فقط لتبيّن كيف أن الأولى بلا علاجٍ وتختلف عن الجائحة الثّانية وهُنا بقيَّ مُتوهمًا كذلك؛ كوّن عَلويَّة صدمت الجميع بموضوعاتِها المُتعدّدة الجريئة وتقنياتها السّرديّة الرّصينة فضلًا عن حكاياتِها الشّهرزاديّة الاجتماعيّة الباهرة.

لا أنكر أثر السّياسة والحرب في تشكيل عَلوِيَّة صُبح ولا أنكر أن الشيوعيّة تمكّنت من سرقةِ الأديبة والأخذ منها أكثر ممّا تعطيها مثل أنماط الحروب تمامًا، فهي ابنة الجنوب اللّبنانيّ المُعرّض للقصف والتّدمير بينَ برهةٍ وثانية، إذن هُناك مُعاناة تخلق إنسانًا قويًا واعيًّا ومُغايرًا بسبب هذهِ الجذور والمعيشة ذات المناخ الطّائفيّ

لا شكّ.

درست عَلوِيَّة الأدب العربيّ والإنكليزيّ في الجامعةِ اللّبنانيّة إلى جانب القراءة المُبكّرة - طبعًا- كي تدخلَ إلى مُعترك التّربية والتّعليم من بعد مُعترك الحياة السّوداويّة ونزيفها الغزير، اقتحمت التّدريس بتلكَ الجروح العميقة ثمَّ أدركت عدم مقدرتها على تضميدها وتضميد آلام الطّالبات فخرجت من المدرسة الثانوية بمزاجيةٍ وقرارٍ حتمي، حيث تركت خلفها التلميذات والتدريسين من دون تبريرٍ أو طلب يتعلق بمُستحقاتها المادّية، فرّت إلى كتاباتِها النهاريّة في المقاهي ومقالاتِها الصحفيّة بطريقةٍ غريبة تشبه نصوصها المفتوحة ورواياتها التفصيليّة المُتقنة فيما بعد، إذ المُغادرة جاءتها بغتة كما جاءت الحرب حينئذٍ لَتكسّرَ أحلامها ويُكمن الاختلاف في أن المُغادرة الوامضة فجأةً، أضحت إبداعًا يُثير الاهتمام ويُرمم ما تكسّرَ غابرًا لا خرابًا تضيفه إلى الرّكام القديم.

حينما أصدرت روايتها (اسمه الغرام) في عام 2009، اختبرت فيها خريف العُمر (سنّ اليأس) وحقيقة وجوده أو غيابه وتفحّصت الألم بوصفهِ اختبارًا للُغةِ الأفراد في معناها المُعطى لجسد المرء وقدرتها المرجعيّة والتواصليّة من دون إيذاء تخلفهُ، كما كانت الفيلسوفة جوليا كريستيفا مُنشغلةً بهذا الشّأن في زمنٍ موازٍ لها، والّتي اشتركت عَلوِيَّة معها في الحديث والإلمام بالحُبّ الجارف للذات وشكله المُطلق وإذا هو فعلًا أنشودة تمجِّد القوّة النّرجسيّة بما أنها تمجِّد العطاء الكُلّي للمُقابل أو هو جدلية بينَ التّضحية بهِ(موت الحُبّ)والتّضحية بالنّفس(موت الحياة بالنسبة للجسد).

إن عَلوِيَّة نجحت في صنع وإقامة قضية تجمع بينَ حياة الجسد والحُبّ معًا، بينما قتلت المفاهيم المُجتمعيّة البالية المفروضة على ذلكَ الجسد والحُبّ واعلنت رأيها الدّقيق المنشود بعدَ اختناقها في آنٍ واحدٍ.

افتتحت بطلة الرواية(نهلا)صفحات الرواية بفكرة أن الجسد يُهدر ويضيع بتفاهةٍ عندما يُمنح بلا حُبٍّ كما يُهدر الكلام، ومن خلال الحُبّ نعثر عليهِ ونجده حاضرًا ببساطة، لنتصالح معهُ بوصفهِ صندوقَ أسرارٍ كبير، كُلّما تعرفنا إليهِ بشكلٍ عميقٍ وحميم

يُفاجأنا.

لَمْ تكن حبكة الرواية شائقة ومُعقّدة، بل مُباشرة ومعروفة، حيث يستطيع القارئ تكهن الأحداث وانسيابها إلّا أنها تضمنت اعترافات صاعقة كأنَّها شِعرٌ خالصٌ وهُنا قبضتُ على الأنا النصّية وجوانبها الشِّعريّة عندَ الكاتبة بينما نجت هي من الإخفاق والوقوع في سنارة الطرائق الصحفيّة وشبكة الحوارات الضعيفة بالإضافة إلى الفخاخ اللُّغويّة المُترهّلة، مع الأخذ في الاعتبار أن النجاة لا تعني الفوز والظفر بسمة الجنس الروائيّ البحت

قطعًا.

نحو ما قالتهُ عَلوِيَّة بوساطةِ البطلة(نهلا) من دون أن تفقد قيمتها الأدبيّة وعلى وجه الخصوص الروائيّة: «ليست الحياة إلّا سباحة للوصولِ إلى الموت، تفعل ذلك دون أن ندركَ أننا سنصل حتمًا إليهِ ونحنُ مأخوذون بمُتعة السباحة، التسابق والتلاطم في بحر الحياة، لا نتيقن من الوصول إلّا حين نلامس حافّتهُ.» أو عن النسيان في حضور الحُبّ واستعادة اللقاءات : « أفتح خزانة وآخذ ثوبًا أو عطرًا ثمَّ أعيده إلى مكانه.. لَمْ يكن الأمر ارتباكًا، بل كأنّ عطلًا ما أصابني، هل اسمّيه النسيان؟

ولماذا كُلّما تكرّر هذا العطل أشعر بأني تناقصت؟»

واستطردت قائلةً بذكاء مُرتَقَب وأسلوب يفلت من البلاغة الثقيلة: « الشعور بالنقصان جحيم العاشق وعذابه.

للعاشق دومًا رغبة في الحضور أمام المعشوق على أنهُ تامّ، كامل وطاغٍ»

لا أخفي أن رواية اسمه الغرام عملت على تجديد نظرتي إزاء أجزاء حساسة من جسد المرأة وتقبل أماكن جريئة لا بُدَّ من التوغل فيها واستكشافها في خريف العُمر وربيعه أيضًا، أماكن أموميّة وأنثويّة ننفر منها ولا ننصت لها ونراها مصدر الشقاء، الاِنتهاك والأوجاع، وفي مشهدٍ تصويريّ مُمتاز نعلم إنها مصدر الضوء، المشاعر والغرام، ما كانَ عيبًا هو في الواقع كانَ مُهمًّا وأغلبنا- باختلاف الجندر وتفاوت الثقافة- نجهله.

اِلتقطت الكاتبة ثنائيات القبول والرفض، اللهفة والنشوة، الوجع والمُتعة بجدّيةٍ أثناء علاقاتها واستماعها لقصص كُلّ مَن تقاطعت حياته مع حياتها؛ لذا وظفت مثل هذهِ الثنائيّات بقوّةٍ ودقّة وحذر لا مُتناهٍ في الرواية المعنية باستجابة الجسد للحُبّ وصدّه، والمقصود بالحُبّ هو الطرف الآخر بالطبع ولا يقتصر الأمر على الأنا وشؤونها الجسديّة الشعوريّة فقط.

حاولت الرواية الإيروتيكيّة إيصال فكرة أن ينمو الحُبّ من خلال الجسد أيّ عندما يُولد الجسد يتفتح الحُبّ من جديد وقد ظفرت بذلك على نحوٍ جريءٍ ومركزيّ ومُبتذل في الوقت نفسه، تُجيد عَلوِيّة الإسهاب الدقيق عن الأشياء الماجنة من غير مُمارسة وهُنا تكمن البراعة بلا جدال.

الحُبّ عندَ الكاتبة هو تعويضٌ عن ذلكَ النقص الناجم عن التباعد الجسديّ والعطل التلامسيّ بينَ الاثنين، هو رغبةٌ تسدّ فجوة الاغتراب العاطفيّ.

شغلتها هموم المرأة الّتي تنظر إلى نفسها كما الرجل علمها أن تنظرَ إلى هذهِ النفس فضلًا عن الغرام المُختلف في كُلِّ مرحلةٍ عُمريّة.

يتطابق وصف الرواية مع وصف الفيلسوفة سيمون دي بوفوار ومنظورها عن المرأة المُسِنّة بأنها:»عازمة على النضال ضدّ المصيبة التي تعمل بشكلٍ غامضٍ على تشويهها.»

أقول إنها تصورات خاطئة وشائنة للغاية عن التقدم في رحلة العُمر، تبثها تخيلات ذكوريّة لاستهلاك الجسد الأنثويّ واستغلاله مُبكرًا وتذيعها إعلانات لمُستحضرات تجميل، تستقطب النساء لاقتناء مُنتجاتها بحجة موت الجسد، الحُبّ واندفاع الوقت، غافلةً عن دورها في تحطيم المرأة سريعًا وإلقاء فروضاتها السّامة عليها.

تذمّرتُ قليلًا من الشخصيّات الضائعة والقلقة، الشخصيّات المُطاردة من قبل الأشياء المبتورة والنسيان السحيق نتيجة الكبت العاطفيّ والفجوات الذهنيّة، حيث كشفت شخصياتها الوجه الآخر للجسد والحُبّ الجوهريّ بمهارة إضافة إلى اقتناص تفاصيل زئبقية مُحيّرة.

يراودني إحساسٌ مُريحٌ كُلّما توغلت في قراءتها، إحساس أني أمحو غفلتي وأقترب جدًّا من فضاء عَلوِيَّة صُبح الوديع، تُحقق الرواية جزءًا من الربح والخلود عندما تصنع ذاكرةً مع القارئ وأُلفةً شخصيّة، ينسجها الكاتب بتلقائيةٍ مُسبقًا ويلمسها القارئ ببصيرةٍ لاحقًا، تجتذبنا الروايات الصادقة في بنائها وإيحاءاتها لنا أي الروايات الحميميّة الإيروسيّة بالدرجة الأولى وحسب.

الرواية الّتي تصل إلى النجاح والصِّيت هي تتخذ من الحياة رافدًا أساسيًّا لها لا

مُحال.

يحتفي الغزير من القُرّاء والكُتَّاب بروايات عَلوِيَّة صُبح فور بزوغها ولا أحد يحتفي بِها في النهاية بوهج الاحتفاء الأوّل، العيب ليس في هذهِ الروايات ولا عيب الكاتبة وذنبها من دون ريب، بل عيب القارئ الآخر الّذي يُطارد الزائف وعيب الكاتب المُولع بالإخوانيات المُجامليّة والإطراءات المديدة والذي يهمل الأصالة الناصعة، حظها علويّة أنها لا تضع عينها على نوبل وأخواتها، وحسرتها على مَن سيخيب ظنّه بسبب انطفاء الضجيج وديمومة الأصيل المنسيّ، كم من الّذين ادّعوا الإخلاص لها سيسعون إلى إعادة الكاتبة عنها وعن مُنجزاتها الإبداعيّة وما فيها من استبطان للظواهر الوجوديّة ومحاورها الرئيسة؟ كم منهم سيلتفت إلى بذراتها الطليعيّة المُنغرسة في نادٍ باهتٍ مُهمل ومُخطِئ اليوم؟

«يوجعني الفقدان وحتّى النبات عندما يذبل يحزنني واضطر إلى أن آتي بنباتاتٍ طويلة العُمر كي تبقى، يشمل الحال فقدان الأمكنة كذلك وهذا ما يحث أو يحرض على الكتابة.

أنا أروي لأعيش وليسَ أعيش لأروي كما ماركيز» تقول عَلوِيَّة في إحدى لقاءاتها المُكتنزة بالحُرّية والبهاء، والمُتطلّعة إلى تسمية الأشياء بأسمائها بلا مُراوغاتٍ أو مُواربات، تسرّبت شخصيتها الأخّاذة لأعمالها بدرايةٍ منها ورضى، علمتها رواياتها قيمة الحُبّ والحياة وقطفتها من أراضي السقم الخبيثة والانتكاسات المُتوالية.