حَدْسُ الحقيقةِ الشعريَّةِ

د. صباح التميمي

الحدْس- بحسب بعض الفلسفات- هو التعاطف العقلي الذي ينقلنا إلى باطن الشيء، ويجعلنا نتّحد بصفاته المفردة التي لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ، أو هو- كما عند بعض الإشراقيين- (الامتلاء) الحاصل بعد كشف روحي أو إلهامي، أو هو الكشف الذهني الذي يحصل على نحو مفاجئ بلا استقراء أو تخطيط أو استنتاج مسبق ...

وهو- بهذا المعنى- يكون أكثر ذوباناً بالحقيقة الشعرية، فالحدس لحظي، آني، سريع، برئ، عابر للقاعدة، والحقيقة الشعرية خفيّة تُعتّق المعنى داخل قارورة النص، بانتظار لحظة حدسها، لتنشطر بعد ذلك مُحدثةً فجوة نور وإشراق وبهجة داخل الذات القارئة.

لكن متى تحدث هذه اللحظة؟

في الواقع تخضع هذه اللحظة لجملة ممكّنات تُحدِثُها، وتُسبّب وجودها، وتؤطّر كيانها، منها استعداد الذات القارئةِ الفطري للحدس الجمالي، ومؤهلاتها ومرجعياتها الفنيّة والثقافية، والزمن الذي تحدث فيه لحظة الحدس الأولى، ومزاج الذات الخاص، فقد تمرّ القراءة الأولى دون قدحة حدس تُذكر، وقد يُهمل النص منذ اللقاء الأول، إذا كان فضاء التلقي غير ناضج بمعنى أنه يفتقر للمُمكّنات التي تُنجِح عملية الحدس الجمالي بالحقيقة الشعرية، أو أنَّ النص لم ينجح في إثارة القراءة لضآلة منطقة البداية فيه، وضعفها جمالياً، وهي التي يُراهن عليها كثيراً؛ لإبرام عقد قراءة ناجح مع المتلقي!

فإذا تعذّر كلّ ذلك لم تُولد لحظة الحدس الجمالي الأولى، وبقيت الحقيقة الشعرية معلّقة معتّقة في جوف النصّ!

ولكن ما الحقيقة الشعرية؟ وهل يُمكن لنا أن ننظر للكائن الشعري النافر من التنظير، العابر للتقعيد على أنه (حقيقة)؟ وهل هي ثابتة بثباتية (الحقيقة المادية) أم تُصنّف ضمن الأشياء (الميتا ماديّة)؟

وفقاً لطبيعة الشعر لا يمكن لنا أن نقول بأنَّ الحقيقة الشعرية تُشبه (الحقيقة العامة) فتعني مطابقة الشيء لصورة نوعِه أو لمثالِه- كما ترى بعض الفلسفات-؛ لأنَّ الشعر المُتفرّد مبنيٌّ على عبور القواعد، والانزياح عن المعياريات الصارمة، فلا مثال له يُقاس به، ومتى ما تحقّق ذلك المثال في الذاكرة الجمعية انخفضت نسبة شعرية الشعر، وهذا ما يحصل عندما نحدس بلحظة جمالية لقصيدة ما، فنتذكر بعد قليل أنَّ هذا المعنى الشعري قد مرّ بنا من قبل، وهنا يبدأ التوهّج الذي أحدثته القصيدة في لحظة التلقي الأولى بالخفوت، وننتقل للبحث عن مغايرة المثال فيها، فإذا لم نجد ذلك أيضاً، حكمنا على المقروء بالتبعيّة والتقليدية...

فهل لنا بعد ذلك أن نقول إنَّ الحقيقة الشعرية هي (التفرّد والمغايرة والانزياح عن معتاد التشكيل) أو لنا أن نقول إنها (عميق المعنى ومعتّق الدلالة)، بمعنى أنها ذلك السرّ الذي يدسّه الشاعر في قصيدته ويدعونا للبحث المضني عنه، وقد نحدس به في لحظات اللقاء الأولى أو نبقى هائمين حتى نصل لحالة الامتلاء والنشوة بعد أن نكتشفه في مراحل متقدّمة من رحلة البحث عن المعنى!

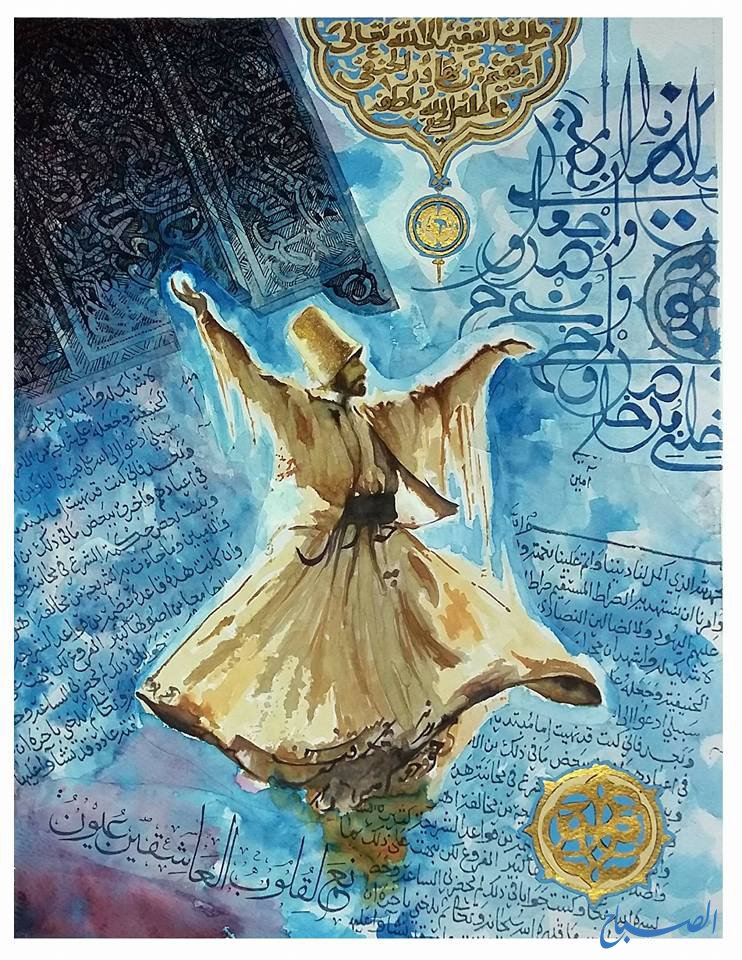

ربما هي كل ذلك وغير ذلك، فالحقيقة الشعرية فردانية ذاتية، لذلك تتحوّل حتى في التجربة الواحدة من صورة إلى أخرى، وهي بتقلباتها هذه تفارق نسق الثبات الجمعي أو الفردي، العام أو الخاص، وربما تنبع الحقيقة الشعرية من نمط الكتابة الذي تُمارسه الذات، ومن خط الإرسالية الفنية الخاصة الذي يضع المتلقّي الخاص على مساره، ويخلق نمطاً خاصاً من التلقّي الذي يُطوّر أدوات فك شيفرات هذا النمط الخاص بمرور الزمن وبتراكم الخبرات التي تؤسس لمعيارية يمكن القياس عليها لمعرفة الخروقات الدلالية الحاصلة... ولنأخذ هنا تجربة الكتابة الشعرية الصوفية بوصفها خرقاً دلاليّاً عاماً، وانزياحاً شاملاً عن معيارية القصيدة العربية في المستوى الدلالي خاصة، فثيمة (الخمرة) عند الشاعر المتصوّف تُمارس مغايرةً للنمط الشعري العام تُكسبها هُويّة خاصةً، فأين تكمن الحقيقة الشعرية في قول ابن الفارض الآتي مثلا:

وقالـــــوا شَــــــرِبْـــتَ الإِثمَ، كَلاّ، وإنّما شرِبْتُ التي في تركِها عنديَ الإِثمُ

هنيئاً لأهلِ الدّيرِ كمْ سكِــــروا بهــــا ومــــا شربوا منـــها ولكِنّــــهم هَــــمّــــــــــوا

وعنــــديَ منها نَشْــــوَةٌ قبـــــلَ نشــــأتي معي أبـــــــداً تبـــقى وإنْ بَلــيَ العَــظْـمُ

ستطرح القراءة على هذا النص أسئلةً ثلاثة: هل (الإثم) و(الدير) و(والنشوة) تعني الذي نعرفه جميعاً وتواضعنا على معناه؟

إذا اهتدينا إلى إجابات لهذه الأسئلة فسنهتدي حتماً للحقيقة الشعرية الخاصة في النص!

أمامَنا علامات سيميائية لغوية ثلاث هي مركز الإثارة الشعرية في النص: (الإثم) وتحيل على دلالة تشريعية ذات مفهوم راسخ في العقل الجمعي الإسلامي، وهي في قول الذين خاطبوا الشاعر (وقالـــــوا شَــــــرِبْـــتَ الإِثمَ): (الخمرة) الطبيعية، و(الدير) وهو فضاء مكاني ديني ينتمي لدائرة تلقٍ خاصة معروفة أيضاً، و(النشوة) وهي علامة منفلتة الدلالة، لكنها تضيق وتُحدَّد كلَّما اتصلت بفعل جسدي وممارسة مادية معروفة المعنى كذلك...السؤال هنا: هل قبضنا على الحقيقة الشعرية الآن؟

النص هنا لا يُقدّم إجابات جاهزة بهذا القدر من اليُسر، بل هو يكسر أفق التوقّع للمتلقي العام، الداخل في دائرة الدلالات الثقافية العامة، فتبقى علامات الاستفهام عالقة دون محو!!

وهنا تصل القراءة المتسائلة إلى مفترق طرق، فهي لابد لها أن تكشف عن (الحقيقة الشعرية) في النص الومضي الصوفي السابق، ولكنها في الوقت ذاته، لابدّ لها أن تتجاوز القراءة السيميائية العامة للدلالات الأولية السابقة، المربوطة بنسق دلالي ثابت، فتعبرَ إلى نسق خاص، يقترحه قاموس دلالي خاص بالخطاب الشعري الصوفي، وحقل دلالي ضيّق يتّسع لتأويلاتهم الخاصة، وهو حقل (السكر الصوفي)، الذي هو- كما عند العوادي- النشوة العارمة التي تفيض بها نفس الصوفي، وقد امتلأت بحبِّ الله حتى غدت قريبة منه كلّ القرب.

يُقال إنَّ داوود الطائي (ت164ه) شُوهِد ذات يوم مبتسماً، فلمّا سُئِلَ عن دواعي ذلك قال: ((أعطونِي صباحاً شراباً يُقالُ له شراب الأنس، فاليوم عيد، أسلمتُ نفسي للابتهاج فيه))...

فـ(الإثم) في نص ابن الفارض ليس إلا هذا الشراب الروحي السحري، و(الدير) ليس إلا زاوية من زوايا المريدين والشيوخ المتصوّفة التي يمارسون فيها فعل الانتشاء هذا، و(النشوة) ليست إلا حالة تعتري الصوفي حين يرتقي في الطريقة مراقٍ عُليا، بحيث يكاد يندمج بالذات العليا، وتتساقط عنه صفات ذاته المادية التي تجمعه مع الآخر البشري، حتّى لا يبقى منه شيءٌ بشريٌّ واحد، هي تحليق معنوي، يعبر الماديات، إلى عوالم (ما بعد مادية) وهنا يدخل في حالة من الانتشاء الروحي الغريب الذي لا تُحقّقه له النشوة البشرية الخمرية.

ولنا أن نقول هنا: بهذا المعنى، تتجلّى (الحقيقة الشعرية) عند ابن الفارض في نصّه السابق، وهي- فيه- بؤرتُه ومسافةُ توتّرِه ومركزُ تشكيلِ رؤيتِه وشعريتِه، ولكننا في مثل هذه الخصوصية الأسلوبية ليس لنا أن نُمِيت الشاعر، أو نعزل النص عن سياقاته الثقافية التي تشكّل فيها، ومناخاته الدلالية التي اكتسب هُويّته منها، إننا هنا أمام فضاء دلالي خفي، يُمثل (معنى معنى المعنى)، فالمعنى الجمالي فيها يصنع لنفسه طبقات دلالية ثلاثاً، الأولى سطحية معيارية، والثانية جمالية مجازية، والأخيرة صوفية خفيّة عميقة.

ولا يتم الحدس بالحقيقة الشعرية في مثل هذه الخصوصية الرؤيوية، إلا بعد الاستعانة بالفضاء الدلالي الذي نمَتْ وتحرَّكَتْ فيه واكتسبَتْ معناها منه، وقد يكون الحدس لحظيًا مباشرًا، عند من ينتمي للدائرة التأويلية الصوفية ثقافةً أو ممارسةً، أو لا يكون مباشراً، بل يؤجل الحسم به، عند من لا ينتمي لتلك الدائرة التأويلية، وهذا ينطبق على النصوص الجمالية الخارجة عن نطاق الخطاب الشعري الصوفي أيضاً، ويخضع لاشتراطات التأويل المُمَنْهَج لا المجاني.